佛境之探——谈《庄严妙相——甘肃佛教艺术展》的陈列艺术设计

温海平

【关键词】甘肃省博物馆;甘肃佛教艺术展;陈列;艺术设计

【摘要】甘肃省博物馆的《庄严妙相——甘肃佛教艺术展》荣获第九届(2009-2010年度)全国博物馆十大陈列展览精品奖,作为形式总体设计师,本文作者对此次艺术设计过程进行了总结,认为此展览空间利用合理,细节刻画精细,动静结合,成功地还原了历史风貌,营造出了一个净化心灵的大美佛教世界,满足了广大观众对佛教历史、艺术、文物鉴赏的需求,同时也提升了甘肃佛教艺术在中国乃至世界上的影响力。

甘肃地处古代陆上丝绸之路东段,是从西域到中原的“咽喉”与“门户”之地,作为佛教向内地传播的前沿,其佛教艺术在全国有着特殊的地位和影响力。甘肃省博物馆隆重推出的《庄严妙相——甘肃佛教艺术展》,精心挑选东汉至明清时期的100余件(组)佛教文物,全方位展示了甘肃地区瑰丽多姿的佛教文化,再现了甘肃的佛教艺术在历史上的地位和影响,以其精美的文物和精彩的设计荣获第九届(2009-2010年度)全国博物馆十大陈列展览精品奖。本人受聘担任此陈列的形式总体设计,在克服了对当地展品和内容理解上的局限性,与馆方主创人员积极交流与沟通的基础上,比较圆满地完成了任务。在此,笔者谈一谈对此次陈列艺术设计的一些认识、体会和感受,以与大家分享。

此次展览的艺术设计定位是:运用准确的陈列语言和恰当的艺术表现形式,营造质朴、厚重、神秘的艺术氛围和返璞归真的佛教文化环境,充分展现甘肃佛教文物独有的艺术魅力和特色,使观者融入佛教文化殿堂,了解甘肃佛教的历史和地位,领悟佛教的宗教、哲学精髓和赏析佛教造像的艺术价值。为了实现这个定位,我们主要从以下三个方面做了努力。

一、 巧用空间创意佛境

陈列设计是在特定的空间内进行的设计行为,因此受到建筑格局的制约。建筑结构无法改变,设计师需要调动自己的经验和想象力, 根据展厅的空间条件和陈列内容的要求,变不利因素为有利因素,塑造出一个形式和内容和谐、有鲜明地域特色和时代特点、有创意的陈列空间。

《甘肃佛教艺术展》位于甘肃省博物馆的三楼东侧,四个自然空间自西向东,通过一个L形的走廊连接在一起,总面积1172平方米,其中第二和第四个自然空间有巨大的玻璃天窗。如何在这样一个空间内创造出甘肃佛教艺术特有的意境,我们在设计上颇费思量。经与馆方负责人员多次沟通和反复斟酌,我们最终确立了巧妙利用空间,适当造景,景物结合,营造浓郁佛地氛围的设计构思。入口的第一个自然空间设计为序厅,通过走廊进入的第二空间设计为文物景观厅,利用走廊分割出的一个小空间设计为木雕罗汉厅,第四空间设计为文物精品展示厅。四个展厅各具特色,展线自然流畅,十分便利观众的参观(图一)。

甘肃作为历史上佛教传播的重要区域,除了可移动的佛教文物外,还有大量石窟、造像、壁画、佛塔等不可移动文物,我们在设计中将具有代表性的敦煌莫高窟、炳灵寺大佛、麦积山石窟中的典型局部在展厅复原,与可移动文物相结合,更好地为观众展现了一个真实、生动、完整的甘肃佛教艺术殿堂。根据展厅空间情况,序厅着重营造出甘肃独有的洞窟佛教壁画绘制氛围的点题空间,第二展厅打造景物结合的和谐、完美的视觉空间,是展览的第一高潮,第三展厅为独立的十八罗汉陈列空间,第四展厅则荟萃佛教文物精品,重点渲染出宏大而神秘的佛教艺术空间,是展览的第二高潮。

二、景物结合诠释佛境

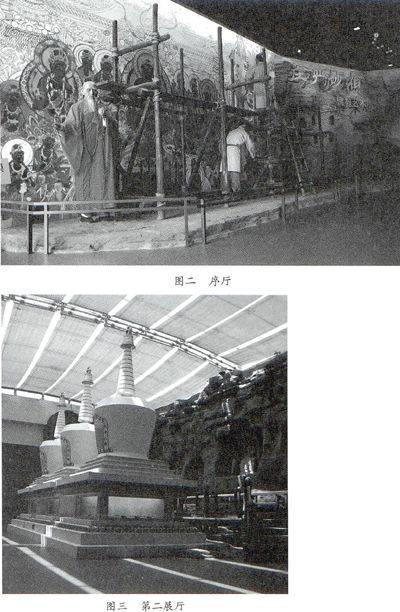

1、序厅

序厅的设计采用洞窟与壁画结合的方式。步入序厅,迎面是场景复原,再现了当年敦煌壁画的诞生——尚未绘制完成的巨型壁画墙前,一位画工站在脚手架上,正在专心绘制壁画,助手在调制颜料。壁画右侧浮雕出千佛洞的佛龛岩壁造型,醒目的汉隶大字馆标“庄严妙相——甘肃佛教艺术展”点明了陈列的主题(图二)。

为了隐藏序厅原墙壁上的暖气、电闸箱等设备,我们在入口右手边设计了一面石窟的造型墙,石窟内做壁画效果,更强化了展览主题,渲染了佛教艺术氛围。透过石窟洞口,可见远方一望无际的沙漠,投影仪投射出的驼队由远及近,配以驼铃声声,再现了当年古丝绸之路的风貌。

展厅入口处设计为拱形门,门边一个虔诚的老僧人蜡像用手势引导着观众,使观众和设计环境产生互动,增强了亲近感。

2、第二展厅

此展厅展示的是汉、十六国时期佛教传入的“佛风东渐”和南北朝时期佛像发展的“胡风汉韵”两部分内容,介绍佛教经西域传入中国,并在统治者的推崇下,开窟造像、建寺立塔、翻译佛经,佛教在甘肃这片热土上日益蓬勃发展的景象。为突出体现“天下石窟在中华,中华石窟在甘肃”的特点,整个展厅采用景观与文物相结合的方式进行展示,重点表现了世人皆知的敦煌石窟、炳灵寺石窟,并对被誉为“东方雕塑馆”的麦积山石窟进行了部分复原。

首先,为了体现佛教文化的神秘感,激发观众内心的探索欲望,避免观众进入后对整个展厅一览无余,我们在展厅入口处利用岩壁和展柜围合出一个5米×6米的过渡空间,对后面的展示内容做了刻意的遮挡,并造成曲折的参观路线,也调动了观众探寻的兴趣。进入展厅后的右面依次是山体造景与喷绘画面相结合的敦煌石窟和炳灵寺石窟展示,利用山体造型随山就势,并于山体中嵌入文物展柜,既衔接了两个石窟的内容空间,又营造了文物的展示环境,一举两得。

中部区域的设计是本次展览的一大亮点。这一区域长20米,宽14.7米,高6.8米,顶部有巨大的天窗。据此,借自然光造景,复原了炳灵寺大佛、麦积山岩壁以及佛造像、栈道和三座藏式白塔,设计营造出一个佛光普照的境界,体现佛教“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”的修为境界,把观众自然地引入“有佛之境”,强化了陈列主题(图三)。

本展厅的自然条件正好契合打造三大石窟外景的需要,从而使复原更接近自然真实的效果。自然光和人工光相结合所形成的光环境,使佛教的博大、精深、幽远与艺术设计营造的氛围结合在一起,真切地表达了佛教的宗教和艺术魅力。为避免大面积的石窟景观复原可能出现的假与俗,我们将展柜、文物、标题和说明版面穿插其间,甚至将白塔下的须弥底座也巧妙地设计成展示空间,让文物融入景观来强化陈列氛围,而自天窗洒下的阳光透过遮光布映在山体、白塔上,光影陆离,非常自然和谐。文物与景观的结合恰到好处地诠释了陈列主题,强化了陈列环境,营造出了很浓的宗教氛围。按比例缩小复原的炳灵寺石窟标志性的第171龛唐代弥勒大佛,使观众完全融入其中,从造像前投掷的大量钱币就可以看得出观众对造景的认可,他们是把仿造佛像当作一座真佛来敬奉了。

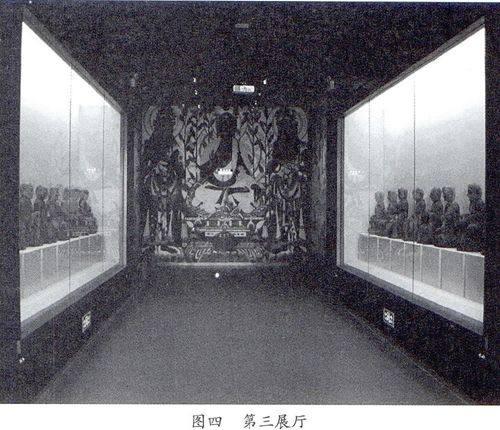

3、第三展厅。此展厅由L形走廊分割而成,空间较小,我们将其设计成一个彩绘的壁画洞窟,两侧展柜内分别展出木雕十八罗汉像。此展厅同时也是个影像厅,展厅正中的投影仪循环放映,讲述着一个个佛教故事,使观众在艺术形象和佛教故事中体会佛教的魅力,在不自觉中加深了对展览主题的记忆(图四)。

4、第四展厅。此展厅展示隋唐时期佛教的“盛世梵音”、宋辽金西夏时期佛像世俗化的“花落人间”、元明清时期藏传佛像兴盛的“花萼同辉”和“敦煌藏经洞遗珍”四部分内容,展品非常丰富,是各个时期的精品。

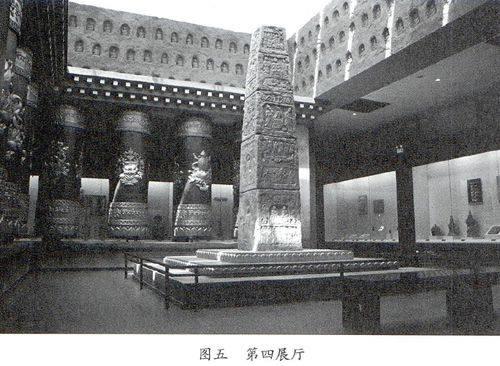

此展厅长宽各20米,但中间有四根结构柱,使整体展厅被分割。我们采纳馆方建议,将结构柱之间的方形空间设计围合成一个L形的藏式建筑空间,内置7个直径1米、高3米多的大型转经筒,给人以强烈的视觉冲击力。观众进入展厅即融入佛境和神秘之中,还可以亲手触摸、转动转经筒,来体味藏传佛教不一样的感觉,从而强化了本部分的主题——藏传佛教的意境。另外,中间耸立着一座高4.12米的五层佛塔,其地台的四边饰鎏金莲花瓣造型,藏式建筑顶部则制成千佛龛。佛塔与藏式建筑、转经筒和空中的千佛龛相呼应,以及展柜内大量的实物造像、经卷和辅助展示手段,营造出盛世藏传佛教神秘的宗教力量和粗犷、大气、庄严、神圣的艺术魅力,文物与空间环境达到了高度的和谐统一(图五)。

三、注重细节点化佛境

“细节决定成败”,展览形式设计的成功与否,展示空间的总体艺术设计固然重要,细节设计也不容忽视。在粗犷、质朴、厚重、神秘的设计中加一些精微的设计,既恰当地阐释了展览内容,又点化出展览的精致和甘肃佛教文化的特色。

1、运用典型艺术符号,进行意境的营造。“飞天”图案取自敦煌,是敦煌石窟壁画艺术中最典型的佛教艺术形象,只要看到优美的飞天,人们就会联想到敦煌,联想到佛教艺术。另外,莲花洁身自好、出污泥而不染的气质与佛教超凡脱俗、清静无碍的理想有着天衣无缝的契合,佛祖释迦牟尼的出生也和莲花紧密相连,莲花的象征意义从最初的佛祖逐渐引申为整个佛教。因此,本展览将飞天图案提炼成整个展览的标识性艺术符号,在入口的拱门上方、每个大标题版、说明牌上都饰有飞天图案。而大标题版设计为仰莲造型,也可以理解为佛的背光,其四周泛出淡雅的黄色光芒,紧扣佛教的主题。佛塔的地台边沿和三个白塔的须弥座上、下沿则采用鎏金效果的莲花瓣,展柜的上沿也设计了一条雕刻的莲花瓣式装饰带。这些装饰细节的设计深化了本展览的主题,为佛教意境的营造增加了砝码。

2、汉隶字体的标题,强化时代特点。展览标题和单元标题因为字体较大,对展览的时代定位有着很大的影响。专家那拉先生提出,佛教自东汉传入我国,而汉简是汉代的典型符号,汉简隶书字体交代了其历史脉络和时代特点。我们十分赞同此观点,因此展览标题和单元标题统一选用汉简字体,既符合陈列主题的要求,又具时代感,特色鲜明。

3、恰到好处的声光电设计,使展览更具意境。声光电的运用不是手段越新越好,而应使用得准确、恰当,以合理地表现陈列主题。设计中,从序厅投影中行走在丝绸之路上的驼队,到造型独特的电子手翻书,以及无处不在的背景音乐的烘托,这些细微之处的设计均强化了主题,使陈列的遐想空间扩大,氛围更加真切,更具宗教和艺术两方面的感染力。第二展厅中自然光的利用,使天光与石窟造景巧妙地结合,既变不利因素为有利因素,又低碳环保,从而达到了和谐完美的效果。

4、协调的色彩搭配,凸显地域特色。色调对展览的氛围营造起着至关重要的作用。本展览的展柜外面颜色设计为深褐色,柜内为淡黄色。为了符合石窟地处西部黄土高原和河西走廊的地质特色,造景选用浅赭色,在白塔、转经筒等处点缀鎏金色,达到高贵、神秘的效果,符合藏传佛教的特点。

总之,佛境的营造是《庄严妙相——甘肃佛教艺术展》设计成功的关键。设计师围绕佛教艺术这一陈列主题,经过反复推敲、思考和感悟,精心构思,“悟”其精髓,合理利用空间,注重细节刻画,动静结合,还原历史风貌,在创新的基础上不断总结和提高,营造出了一个净化心灵的大美世界,满足了广大观众对佛教历史、艺术、文物鉴赏的需求,同时也提升了甘肃佛教艺术在中国乃至世界上的影响力。

〔责任编辑:成彩虹〕