宫藏及著录作品考(下)

高鸿

八大山人《书画合册》(八开),绢本水墨,册页,尺寸:24×17厘米×8,估价:RMB2,200,000~2,800,000,成交价:RMB2,576,000。

《书画合册》(书法四开)图1、2、3、4。

《书画合册》(画四开)图5、6、7、8。

查拍卖公司在雅昌艺术网发布的拍卖信息,对这套《书画合册》有如下的介绍:

此册书画各四帧,一景一诗,苍古清逸,八大山人在书法、绘画上的高超造诣于此显露。四帧山水分别绘汀岸、山麓、溪桥、庄舍,布局皆掇取山水一景,通过局部的描绘呈现出广阔的林泉之境。笔法苍古,多用渴笔干墨,但也注重墨的浓淡关系处理,加之草草逸笔,具有元人、尤其是倪黄山水的疏旷意境。书法四帧为行笔流畅的行草,使人感受到八大山人不拘一格、放逸独行且卓然于世的人格。八大山人的书法特点是打破格局的平衡,在错落交横之间达到一种和谐。此八帧书画合璧山水册虽无纪年,但从笔法、墨趣与画风诸多方面而言,则属创作于八大山人艺术高峰时期,即16世纪90年代至17世纪初期。因此,该册是八大山人由董其昌上溯宋元,进而抒发灵性的代表之作。

《书画合册》(八开)著录:

1.萧寿民《中国古画集》(香港:昭通萧氏榴花馆);2.扬扬编:《八大山人书画集》(台北:艺术图书公司);3.(日本)赤井清美编:《八大山人书画集》(东京:东京堂出版社);4.《八大山人全集》(台北:艺术图书公司)下册;5.丛编:《八大山人翰墨集》(北京:知识出版社);6.王朝闻等编:《八大山人全集》(南昌:江西美术出版社)第四卷;7.《中国古代画家作品丛书:八大山人》(北京:人民美术出版社)中册;8.石泠:《中国书画家画语图解:八大山人》(北京:中国人民大学出版社);9.(日本)栗原芦水编:《八大山人字典》(东京:二玄社);10.《八大山人书法全集》(北京:人民美术出版社)下册;11.《八大山人书画编年图目》(北京:人民美术出版社)下卷。

尽管以上的文字介绍是那样的肯定,并且该套册页的来历是那样的“有据可查”,但却很难使人认可是八大山人的真迹作品,这是该套册页作品的笔墨习性所决定的。

《书画合册》的创作年代

关于该套册页的创作年代,上文的介绍是:“此八帧书画合璧山水册虽无纪年,但从笔法、墨趣与画风诸多方面而言,则属创作于八大山人艺术高峰时期,即16世纪90年代至17世纪初期。”

以上“16世纪90年代至17世纪初期”的说法是错误的。史学常识告诉我们,16世纪的时间段是1501年至1600年的这一段期间;17世纪初,应该是1601年。这个时期,八大山人尚未来到人间。如此,哪来八大山人这个时期的“笔法、墨趣与画风”?

按:八大山人生于1626年,卒于1705年。由此可见,写这篇推介文章的作者显然是在信口开河。

“八大山人”书写形体问题

要鉴定这套《书画合册》是不是八大山人的真笔,有必要先来研讨一下八大山人书写“八大山人”这四个字的演变,因为“八大山人”的结体形态不同可以区分作品的创作年代。

谢稚柳先生在《中国画家丛书·朱耷》(上海人民美术出版社1979年1月版)一书中尝称:

……现在所能见到他的作品,上面的题款,“八大山人”用得最多。此外,还有作“传綮”、“驴屋”、“个”这三种题款的。从他的画笔演变看来,作“传綮”与“驴屋”的是一个时期,作“八大山人”与“个”的是一个时期。这两个时期,前者应该是在六十以前,后者是在六十以后的。而他“八大山人”的题款形体,还有两种。一种“八”字作两弯如,一种“八”字作两点如。作两弯形的是七十以前,七十以后才作两点形的……从这里看出了他在艺术上的过渡之迹。总的来说,今天所见到的,不论是哪一种题款,不论哪一个时期,只有笔墨上修养之变,没有形象上的异样之处,他的画派是早已形成了。

以我的研究,“八大山人”的题款形体不止谢稚柳先生归纳的上述两种,而是有三种形体。即从(图9)形到形(图10)演变之间还有一个形体如(图11)。

我之所以要细化“八大山人”的形体特征,是因为这对研究和考证八大山人的书画风格的演变会带来方便。书画考证,是一项缜密细致的工作,只有相对精确掌握一个书画家的各个历史时期的渐变特征,才能作出更为合乎实际的研究、考证结论。

据考,八大山人将“八”字写成形体,最早见于1680年后,最晚见于1694年(时八大山人68岁),是年,八大山人有时也将“八”字写成形体了(图12),当知这一年是八大山人由形体到形体交替使用时期,用形体的最后一年是1701年(图13,时八大山人75岁)。自1702年(八大山人76岁)又由形体到形体(图14)的演变,这一演变的形体至到1705年八大山人谢世也不曾改变(图15、16)。

本文辨析的《书画合册》上的八个署款,“八大山人”的“八”字全是形体。如果这套册页确系八大山人的真迹,其创作年代就应该是在1702年至1705年之间。

那么,其真伪与否也就有了一个相对直接的参照系。

八大山人书法概说

对于八大山人的书法,谢稚柳先生的论述是颇有见地的,他说:

八大山人对于书法的造诣,也是奇妙的创造。它的艺术特性,是从侧势、逆势,归纳到均势,是一种傲岸不驯的情态,善于用秃笔,而风调是秀健的。一般说来,秃笔没有锋尖,它所能表现的,很难显出笔势的流畅与风神,而他,不但隐藏了秃笔在表现上的一定缺点,相反地,他使尖锋所不能表现的一种特殊情调,却利用秃笔发挥了出来,是开了书法中的笔势所未有的情调。

那么,他的创造渊源是什么而来的呢?在传统的书法之中,他也毫不例外的接受了晋唐以来如王羲之、王献之、颜真卿等等无从细数的先进典范,而真正形成他这种艺术风貌的,还是从明王宠的书势所引发,试以王宠的书体来与他的比较,不难看出它们之间的密切关系。自然,这一形体的发展,虽是从这个基础而来,但更多的还是他自己的思想情感的表达。

根据我对八大山人的书法研究,他的成熟风格书法是以欧阳询、王宠的书风为其质,复以黄庭坚的书风为其文。他的书法之所以用秃笔还能表现出一种特殊的情调,秃而有颖、秃而能秀,实在是因为他早年服膺董其昌的底子,而他的宽博则又是得力于黄庭坚。貌拙实秀,这就是今人林散之先生所说的“拙从秀中来”。

再言之,八大山人的绘画除了其笔墨绝伦,他的构图更是极其奇崛的,布局既拉得开、又聚得紧,虚实关系非常明显而又十分协调。从传统书法技艺来衡量八大山人的书法,他应该算不上是一个本色的书法家,他的书法,是画家的书法。谢稚柳先生说他“是开了书法中的笔势所未有的情调”,可能也正是着眼于此。

看八大山人的字,画意很浓,结体和用笔极为考究,间架的搭建和笔意的表达一如其画。品味他画作上的题跋字数的多寡、大小、粗细,仿佛是在构建一个或一组物象的笔墨符号,因而,他的画和他的题跋是一个特别完整的融合,而这融合却又不同于其他画家的题跋,其他画家的题跋在画面上虽说也很完美(其中不乏为“题跋”而“题跋”的形式),但比之八大山人,那只能是一種书与画的结合,而不是像八大山人那样将题跋当作画面物象的一个符号来处理—是字,也是画。他的题跋,就像他的画,多一点则显得繁缛,少一点便觉得画面缺失了一个“结构”组成部分。这,抑或是八大山人虽也是典型的文人画家然又区别于其他某些文人画家那样文绉绉、酸溜溜(以标榜自己诗文、书法多能)的关键所在。

正因为八大山人的书法具有一种如同物象的架构,即便是书写单幅的书法作品,他也是注重间架和线条的构成意味。起笔、行笔都很朴实自然,但他的妙趣却在字的形体架构上匠心独运,留白的强化处理、疏密的独到安排,无不显示出作为一个极具个性且富于创造的艺术家驾古人而又远今人的审美理念和创作追求(图17、18、19)。

以上三开书法的附图,其“八大山人”的“八”字形体皆写成形体,与图1、2、3、4上的“八”字形体一致,理应是同一个时期的作品。然,若将两组书法加以比照,我们就会清楚地发现,两组书法的风神气象是不可同日而语的。且不论图1、2、3、4用笔的战战兢兢、线条的扁平软弱,仅看其字距、行距,便与八大山人的习性相去甚远,哪里有一点书法意味?再言之,八大山人在1702年至1705年之间的书法意蕴已经趋向平和凝练、含蓄而古拙,几乎不作长线条的延伸,这是修养的使然,也是年事已高的必然。

八大山人画笔欣赏

书法如此,画笔亦然。岁至75到79之间的老人,心境一般都归于淡泊。作为“巢覆卵亦倾,悲鸣向谁屋”(八大山人题《飞鸟图》)的明皇室后裔八大山人,面对崇祯帝自缢煤山、国破家亡的残酷现实,其效力明王朝的雄心壮志已经化为乌有。

早年,为避杀身之祸,除了隐姓埋名,藏匿深山外,便只能是时而装疯、时而卖傻;时而泣泪、时而狂笑;时而为僧、时而为道。结果还是道出“何来人世心”(《题天光云景图册》)的无奈感叹。身为“至今道绝韶阳,何异石头路滑?”(《个山小像自题图轴》)末路画僧,在泥泞挣扎的“路滑”的石头上,除了寄情笔墨“翻翻白眼”、拾掇一些“残山剩水”还能做些什么呢?

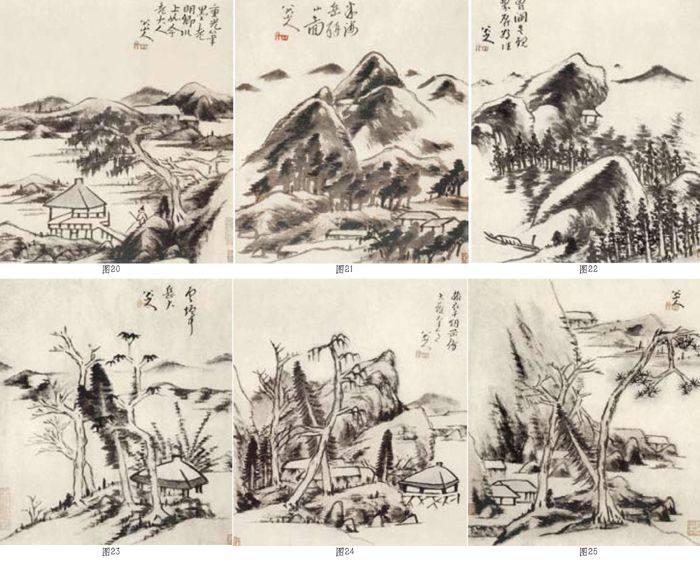

这种心境,准确地说是无奈的淡然。从心理学角度来说,“淡然”的心境必然衍生出“淡然”的笔墨。我们看图20、21、22、23、24、25(《书画册》,25.8×23.3厘米×6,上海博物馆藏),从其笔墨来看,简约的点、线、面的构成,干裂秋风、韵含春雨的意蕴可说是进入了一种超脱的化境,“墨点无多”的洗练手法正符合他“予于画以少为足”的艺术主张;从其题跋的内容来看,与其此前所画的《山水册页》所题的“郭家皴法云头小,董老麻皮树上多;想见时人解图画,一峰还写宋山河。”的“泪点多”一脉相承。

以此衡之图5、6、7、8,其构图的窘迫,线条杂乱、墨色的无序,尤其是画与款识了无呼应的生硬搭配以及款识墨色的格外醒目,無不显现出作伪者书画基础的薄弱和对八大山人书画艺术的理解和认识浅薄。(全文完)(责编:李禹默)

——评朱良志先生《八大山人研究》(第二版)