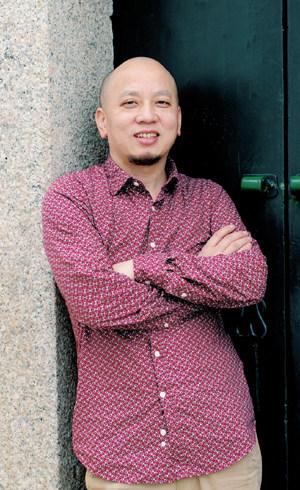

黑马曹甦是北漂

赵李红

二十年前从江西农村“北漂”到北京求学,曹甦没有工作单位、也不是美协会员。他觉得,画家的画就是身份证,把自己手下的活干漂亮了比什么都强。

曹甦是谁?名不见经传。为什么他的首次画展却在澳门艺术界引起轰动?《澳门日报》二月上旬、中旬连续三次大幅报道“多彩中国——曹甦油画展”开幕式,刊发多幅照片、作品、人物采访特稿和评论文章。澳门基金会的梁华全先生说:“小澳门身后有个大中华,澳门基金会办展入选标准不低,即便是著名书画家,这种情况也少见”。主办方澳门基金会行政委员会主席以及中联办、外交部、美协等多位大员晚上下班后赶来出席开幕式,让自称“啥也不是”的青年画家曹甦备受感动、备感温暖。香港和内地多家机构邀请曹甦去办展览。著名画家、澳门美协会长黎鹰两次来展厅看展。澳门基金会行政委员会主席吴志良百忙当中三次请曹甦吃饭,其中一次因无法脱身,就将两拨客人安排在一起。来澳门出差的香港中外文化艺术交流协会会长杨涛纳闷:“曹甦是谁?”梁先生回答:“曹甦是匹美术界的‘黑马。”但这匹黑马生平第一次画展得以在澳门展出,也着实来之不易。

“我什么都不是,但我自信”

曹甦笑称把自己的第一次献给了澳门,而澳门基金会为无名小卒办画展也是第一次。

就在曹甦画展之前,也是在陆军俱乐部同一展馆,澳门基金会刚刚为著名油画家、中国油画学会副主席兼秘书长张祖英举办完画展。交际场合尤显木讷的曹甦说:“张祖英老师是我刚刚学画就知道就仰慕的名家,而自己什么都不是。澳门的礼遇真让我感动。”主办方表示,给新人曹甦办展,正是被他作品的人文情怀感动。

当初,收到澳门基金会要给自己办画展的邀请函,曹甦大喜过望。可接下来他在办理一系列手续的时候,处处碰钉子的是要填各种表格。二十年前从江西农村“北漂”到北京求学,他没有工作单位、也不是美协会员,就连最起码的内地居民来往港澳通行证都不能顺利办理,还要回身份证所在的江西农村去开证明。一连串的障碍下,有好心人劝他加入个组织,成为会员,也有个名份,况且,有采风、交流、参展的机会,何乐而不为呢?曹甦却不为这些身外之物和名利所动,他觉得,画家的画就是身份证,把自己手下的活干漂亮了,比什么都强。

曹甦1969年出生在江西瑞昌一个山青水秀的村庄。他话不多,你不问,他通常也就沉默着。请他说说自己的一些创作思路,他答曰:“其实也没什么太明确的想法,在这喧嚣的社会里一定要学会平静,踏踏实实地最大化地把自己的思想表达在画面当中。”

话不惊人的曹甦,却梦想着以画惊人。微醺时他也难免口出“狂言”:“我什么都不是,但我自信,我在画画上、做事情中的用心比任何人都多。”

曹甦的人物作品并非对模特的真实再现,而在创作前期需要花费不少心思来策划构思,比如,他的得意之作《抚古琴的少女》,这位少女的服装就是曹甦亲自选择订购的。古琴既是道具也是画家本人的藏品,而场景选择更要服从“剧情”需要,最终选在北京大观园:夏日的荷塘边,柳荫下,身着粉裙的少女在弹奏“高山流水”,将俞伯牙偶遇钟子期,一见如故、一见诀别的知音佳话跃然纸上。

为国家办大事的小人物

认识曹甦是2004年冬天。当时,他出版了集纳56个民族的传统乐器、乐曲、乐人、乐诗的典藏版《国乐典藏》,以一己之力,历时4年,填补了国内此类出版物的空白,为国家图书馆、驻外各大使馆等国内外机构收藏。被文化部、教育部、外交部作为馈赠礼品。

为了这本书,他用尽了哥哥的资助,身背相机,经数年踏访大江南北,到少数民族乡村收集民族资料,由著名收藏家王世襄题写书名,由季羡林、沈鹏、刘炳森、欧阳中石、李铎等众多名家题写乐诗。光其中这一项,难度就可想而知。

《国乐典藏》以麻布饰封,上面同色的麻线刺绣龙纹。两个小骨扣别针上,还雕刻着“国乐典藏”四个字,典雅大气。如此浩大的工程,竟是这位音乐的局外人,一个毫不起眼的北漂小伙子所为。为他的述说感动,我提出要去看看他的蜗居。走进曹甦租住的那个深藏在北新桥胡同里的一间又暗又简陋的平房,屋内层叠着不少画框,没生炉子,屋里很冷。他说,习惯了,在江西老家,冬天室内室外一样冷。他给我看那堆了半间屋子里的《国乐典藏》,给我看他给母亲拍的照片,给我讲边放牛边用树枝画画的童年。

“爱上画画,是因为童年时候没有玩具,我把牛赶到山上吃草,就在山上采了野枝子作画笔在石头上画。我还采了棕树叶编成扇子,用映山红、胭脂花给黑白图案上涂色彩”。家境贫寒,曹甦上小学时就开始帮家里干农活、放牛、砍柴,捡琵琶树掉下来的叶子,卖给药材公司贴补家用。山村的生存环境粗劣,却深藏着一种难以挥去的原始美。善良平静的山民无奇的生存现状,总让他难以割舍,他认定这就是美,这就是自然的吸引。

离开家乡多年的曹甦,一直怀愧疚在心。他说,农村孩子孝顺不孝顺,乡亲们就看他进了城给不给家里寄钱。而自己,却一分钱没给家里寄过。

为沙特国王画像

重演一段寓言

2008年,曹甦主编了集纳56个民族体育项目的剪纸集《为奥运剪彩》出版。精美的图文设计,处处有用心用情令人称道的细节。有了多年前对少数民族的实地探访采风的积淀,有家乡瑞昌中国剪纸之乡的殷实资源,曹甦巧妙地用瑞昌剪纸来表现56个民族的体育项目,把中国的民族体育用中国的剪纸做载体,介绍给国外的读者。《为奥运剪彩》被新闻出版署推荐为“迎奥运重点图书之一”。

2010年5月,从中国教育电视台播出《大音希声——青年油画家曹甦》中得知,他主持策划的《吉祥风筝》、《中国剪纸》、《蓝色记忆——走进中国印染坊》这些具有中国元素、民族符号的展览在许多囯家巡展。2006年他又成为文化部主办的“阿拉伯艺术节”会标的设计者;2008年有机缘为沙特国王、沙特石油大亨画肖像并受到他们的青睐。

曹甦拿出他给沙特国王画的肖像,还有他和国王在画像前合影的照片给我看。“给国王画像?你不怕掉脑袋?”曹甦笑着说,自己上演了《一千零一夜》里“三个画家”寓言故事的中国版。

“当通知我去给国王画像时,我立马想到了‘三个画家这个寓言。所以画的时候,还忍不住边画边乐。”

“你是怎么构图的?”

“我肯定不会像第一个画家那样把又瞎又瘸的阿拉伯国王画得英俊威武,两眼炯炯有神、两腿粗壮有力。因为国王讨厌这个善于逢迎的家伙。就叫卫兵把这位画师推出去斩首。”

“第二位画师按照国王原来的样子画得逼真如实,不料,国王看后又是一脸怒气,说:‘这叫什么艺术!也把这位画师的头砍了。第三位画师巧妙构思,把国王画成正在打猎的样子:手举猎枪托在瘸腿上,一只眼紧闭着瞄准前方。国王看了十分高兴,奖给他一袋金子,誉他为‘国内第一画师。 ”曹甦讲完了,我指着国王跟镜框里一比一的画像合影的照片问他:“你把沙特国王画得宛如照镜子一般,国王见了是什么感觉?”

“喜欢啊,一定拉着我跟他在画像前留影。”

画家的画就是画家的话

如今,曹甦已经搬出了租住的平房,有了自己的画室,但他依然平凡着、踏实着、敢于寂寞、甘于寂寞。虽然身边一些美院大二的学生都忙着跟画廊签约卖画了,但他依然心无旁骛地专注画画。当有画商找曹甦签约,他却一口回绝:“我都穷成这样了,还怕吗?”曹甦和他钟爱的艺术儿鬓厮摩,和他的作品同愁同乐,艰辛被他的颜料稀释,幸福在每一幅作品中与心血一同渗出。

见证了曹甦的艰辛耕耘,也见证了曹甦的收获喜悦。2月13日,画展开幕的前一天下午,与曹甦一同来到陆军俱乐部。来不及欣赏这座一百多岁的外观青春,粉白相间的葡萄牙建筑,来不及欣赏室内欧洲风情的老式油画以及记载这所房子的历史故事的老照片,匆匆来到展厅。在灯光骤然亮起的那一刻,我注意到曹甦眼中的神情是百感交集。他确实有理由感谢澳门基金会为无名的自己筹划举办了这么好的一个画展。他确实有理由为自己多年的隐忍和寂寞付出感到骄傲。此刻,更让他动情的是,策展人梁华全先生,读懂了作品,读懂了自己。在作品的摆放顺序上,促成了画家报恩父母的夙愿——

走下展厅的台阶,右手边紧邻序言的第一幅是曹甦老母亲的画像。接下来是“乐”系列的一个个少数民族姑娘的人物画。曹甦用碳笔在画像上写下了老母亲苦难的一生,“70多岁了还要到地里干活,每天起早摸黑,烧柴火做饭,去塘里洗衣服,本应该可以享点福。可是她的生活很俭朴,也不太习惯城里生活。”此刻,在现场,曹甦看到了自己的《母亲》,看到了自己的《爷爷》。他们和曹甦一起分享这个从山村走出来的画家的荣耀时刻。

展厅左手边独立悬挂的是一幅风景画《山道弯弯》,这个满目青翠的小山村就是曹甦的家乡。那曾是他小时候放牛做梦要离开的地方,那就是他落户北京后做梦常回去的地方。

谁说画是无声的呢? 看曹甦的画,一点不觉得困难。画家的画就是画家的话:爷爷慈祥地端坐正堂是祖训盈耳;母亲历尽沧桑的安祥是向逆境宣战的最强音;高高的石阶,窄窄的深巷,错落的村庄无不回荡母亲亲切的呼唤。他的画作的背景往往是自然、山、水、古树、大海或者是古典的传统建筑,他画中的人物的神情都是非常淡定、安静、满足的,他的绘画更像是文学,因为它们都是有故事的,是人性的注脚。大幅油画《妙龄》,画面选择了一个七八岁的农村小姑娘坐在岩石上,正用砖头在岩石上写下“中国江西刘星宇”的字样。惟妙惟肖生动可爱。

在麻布油彩《素衣天命》前,澳门篆刻家、画家谭可文聚精会神地看了很久,一会儿凑近了琢磨,一会儿离远了端详,随后还和澳门朋友一起研究这幅画,他说:“我觉得这幅画把那个妇女平淡的表情表现出来了,技巧特别好,尤其是把妇女的心情、感情画出来了。”

澳门基金会行政委员会主席吴志良说:“现在我们看到很多作品未必真是能打动你的心,但是曹甦先生的作品有很深的人文关怀,这些人都是活生生的现实生活中的人,这些人显得非常的阳光。我希望曹甦先生继续耐住寂寞,希望他能够保持这种天真的人文关怀,创作出更好的作品。”