山水漂泊寻凤凰

陈凯

从吉首到凤凰,一个多小时的路程,百余公里而少有人家,层层叠叠的山丘前赴后继地涌来,比起四通八达的高速公路,这里更有湘西韵味。那狭窄的公路常有颠簸之处,车子晃荡着顺着山间向前行驶,将我送入了埋藏在蓊郁苍翠丛林中的凤凰古镇中。旅途劳顿使得旅伴酣睡梦中,清晨的路上,一切那么安详,好像一次朝圣前的受洗,虔诚者才有资格一探究竟。

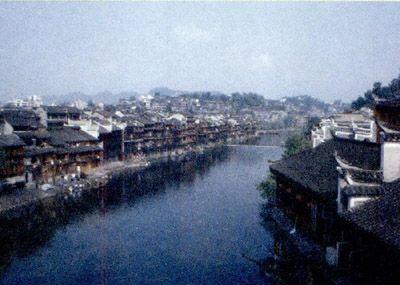

到达凤凰的清晨,天色阴沉。石板路微微松动,有清扫过的痕迹,据说凤凰的路本是红色的,岁月的磨蚀褪去了当初的鲜艳,只在雨后显露着过往的红润。青色的石板路映着阴郁的天空,青色的山、青色的水,整个凤凰像未孵化的小鸡紧紧地被包在了里面。这份压抑并不让人焦躁,既不张扬,也不内敛,安心得如此恰到好处。几声车鸣撕开了古镇最后一刻的宁静,街道两边,扇扇玄色的店铺门面徐徐打开,丁丁当当地预告着新一天的开始。

走走停停,整整一天,我流连在长满青苔的石阶间,徜徉于绿水竹筏上,这片山水是最美的中国小镇,每一个凤凰人都以此为荣。夜色弥散开来的时候,静静的沱江安坐幽静的山谷中,聆听微弱弦丝的回响。只需要用心去欣赏,就够了。

凤凰江边的吊脚楼多是木质结构的客栈,密布着红通通的灯笼,江水泛起道道红晕波光,朦胧悠远,丝绸般光滑。临江那一排排通透的窗,视野开阔,当它撑起时,给人无限遐想。这般似空似幻的情景,总不免令人想起些那些隐士,凤凰的隐士们会不会穿着苗装,背着竹篓呢?抑或那些隐者本来就是凤凰的居民,他们依偎着秀美的沱江,把凤凰那曼妙的身姿、那销魂的眼眸融进了祖祖辈辈的血液中。

如果把古镇的味道说得太过明白,游览就会成为一种沉闷的重复。江南的景致在文人的笔下早已滥俗,容不得我们作出其他的阐述,没有江南那浩如烟海的词赋诗作,凤凰总会使人产生去追索的欲望。

“言语饮食,迥殊华风,曰苗,曰蛮。”如果不是前人的描述,难以想象这个远离世事的边城曾经的恣肆,苗族民风的剽悍一如凤凰的红土般乖戾。凤凰在地理上衔汉之楚尾,接苗之黔边,一直是汉人与苗人混合聚居之地。清朝乾隆、嘉庆年间,以凤凰、乾州为中心的湘、黔、川、鄂四省边境地区的苗民暴发起义,与七省18万清兵大战两年余。起义最后失败,苗民损失惨重。在那个风雨飘摇的年代,自由与安定是一种奢望,上千年的征服与同化,各种文化的因子在凤凰进行了全新的排列组合,凤凰也终于选择了一个自己的终点,在历史的熨烫下日渐平和,褪去了狂躁、暴戾,留下了淳朴、敦实。更重要的是,所有俯拾皆是的文化碎片拼起了一个来到凤凰避不开的主题——沈从文。

沈从文的墓地位于凤凰古镇东南角的听涛山上,远离喧闹的中心。来凤凰前,我不知道沈从文的墓在这里,突然的到访有些突兀,还没来得及从思绪中挤出空间,就已站在了碑前。墓碑是一块一人高的青石,爬满绿色青苔,没有任何的防护措施,如果不是立在一旁的指示牌,可能没人会注意到山间睡着一位足以令整个凤凰增辉的文人。石碑背面有张允和所书“不依不从,星斗其文,亦慈亦让,赤子其人”。

不知是不是因为无法接受一位大师遗迹的简陋,墓碑前已被游人堆满了野菊花编成的花环,肃穆典雅。这种典雅所给人的冲击决不啻于金碧辉煌的雄伟,就如同沈从文先生的为人,沉默少言,面对人生的起起伏伏依旧温和从容,这份平和似泄下山涧的激泉,冲击着每一个祭拜者的心灵。

如今的凤凰人,年轻人外出打工,当他们回来时,带回了山外的文明,很快,商业的繁华便占据了古镇的每一寸空间,夜色下的凤凰霓虹闪烁,人声鼎沸,熙熙攘攘,却越来越变得模糊,一个古典道具化的不夜城被沱江水轻轻托起。

凤凰终究也抵不住外来的光鲜,被现代文明所牵引的古朴舐风蘸雨,已伤痕累累。前辈们走了,带走了传统凤凰人漂泊的血脉,再也见不到穿着绣花鞋的姑娘,翠翠的爱与牵挂都随了从前的江水。凤凰第一批的居民已经离开,寻找下一个香格里拉的传奇了。沈从文笔下的边城,如今是一片颐养天年的乐土,还是在消散融逝?今天的我们是不是都在挥霍着历史而不肯为之拭去浮尘使它更加清晰呢?丢去了古镇昨日的内涵,浮华大概也只能算做旅游业的借尸还魂罢了。

短暂的两天,是与凤凰的偶遇,走马观花的观赏注定与此地无缘,我也只是漂泊的过客,终要回到嘈杂纷扰的世界。只是在我的记忆中,留下了一片漂泊的山水,叫作凤凰。

——多棘沱江龙