四羊方尊:最瑰丽的青铜之光

吴久久

从本月开始,我们将推出每月一期的《跟着国宝一起穿越》系列,穿行于中国的城市,探访每座博物馆中的镇馆之宝。

炫耀珍宝,并非目的。相反,我们心怀敬畏——它们是文明的琥珀,见证过数千年的生生不息。

我们寻找这些宝藏颠沛流离的故事,寻找伴随这些宝藏的群雄逐鹿、名城倾覆、歌舞升平和家国兴亡。它们用身体的余温讲述,在久远的过去,那些创造、发现它们的人是怎样生活,怎样经历悲喜,怎样为命运所挟裹,又怎样消逝于尘土。

让我们随之穿越,触摸祖先的心跳和呼吸。

两千年埋藏半世纪离合

1963年夏,高至喜沿着段溪河往上游走,雨水刚刚过去,河岸被冲塌的地方露出新鲜的泥土。炊烟从四下起来,湖南宁乡县乡下的风景让他感到宁静的愉悦。

那时他是湖南省博物馆考古部主任,两个月前,他接到报告,说宁乡黄材镇炭河里大队的会计走过段溪河,捞出个绿幽幽的罐子,里面装满玉管和玉珠。这是一只商代的青铜兽面纹提梁卣。

上世纪30年代以来,湖南宁乡一带就经常出土精美的青铜器,被称为“宁乡青铜器之谜”,大批文物贩子趋之若鹜,同时也困扰着几代考古学者。

高至喜决定亲自去当地考察一番。从黄材镇到月山铺,12公里,高至喜走了整整一个上午。在路边,他遇到一个40来岁的农民,长年的劳作让他看上去比实际年龄更苍老。“我捡到过有四个牛头的东西,我这儿还有一块,上面有牛。”他说。

农民把高至喜带到家里,取出一块巴掌大的青铜片。上面布满精美的云雷纹。高至喜脑海里闪过一件国宝的影子。

轰动长沙的文物官司

时光回溯至1938年,百万中国军队正在武汉与日军展开一场大会战。战争的气氛已经笼罩了长沙,然而一场官司却吸引了许多人的关注。

四个古董商人合伙从宁乡县黄材镇买回来一件青铜器,花了整整一万大洋。却在如何分配的时候,闹得不可开交。

杨克昌是这四个古玩商人之一。这样一尊巨大精美的青铜器,高达58.6厘米,尊口向外舒展,肩部盘绕着蛇身而有爪的龙,最引人注目的是腹部四角的四只大卷角羊,头伸出尊外,蹄踏在尊底,栩栩如生。羊的前胸及颈背部饰鳞纹,两侧饰长冠凤纹,圈足上是夔纹。在商代,羊是祭祀和祈求吉祥的标志,显然,这尊青铜器的主人绝不仅仅将它当做容器。

在杨克昌一生中,这样的宝物见所未见,尽管有部分残破,但必然是无价之宝。只要一转手,就是万贯家财。

但是一个古董商人的精明,让他敏锐地感觉到形势不对了。另外三个合作伙伴,这时候似乎打定主意,要把自己排挤出去。

在三个人支使他去找买家的时候,杨克昌一咬牙,来到了当时的长沙县政府。

警察冲进古玩商人们密谋的房间,搜到宝物。随后长沙县法院作出判决,这件青铜器是重要文物,予以没收。

收缴到的青铜器之精美珍稀,举世罕见。消息轰动一时。一些考古界的人几乎不敢相信,这样繁复的青铜器,是用传统的分块铸造然后拼接的泥范法铸造出来。有人认为,它是使用了一种前所未见的铸造方法。

人们开始称这件残破的青铜器为“四羊方尊”。据说,宝贝是宁乡县沩山观音庵的农民在葬坟时挖出来的,发现它的农民姓姜。

归国家所有后的四羊方尊,被安放在湖南省银行的仓库。人们等待战争结束,修复这件残损的青铜器,作为国之重宝流传后世。

然而武汉会战在当年10月结束,日军占领武汉三镇,随即南下,攻陷岳阳,进逼长沙。湖南省银行迁往长沙西北的沅陵县,四羊方尊短暂地出现了不到一年,就消失在连绵战火中。

银行仓库的20块碎片

转眼十多年过去,1952年,湖南省文物管理委员会接到一个指示,寻找四羊方尊的下落。54岁的蔡季襄,湖南古玩界的头号人物,在建国后被聘为湖南省文物管理委员会的专家。因为在文物古董界的见多识广,寻找四羊方尊的任务就交到他手上。

然而四羊方尊消失了整整14年,从哪里入手呢?蔡季襄去了沅陵,曾经湖南省银行的旧址,什么也没有发现。而这是唯一的线索。

这时候,湖南省文管会接到一份意外的通报,说中国银行湖南分行的仓库里有一批文物需要清理,请他们尽快派专家去鉴别。中国银行湖南分行,前身正是民国时的湖南省银行。

蔡季襄马上赶到银行仓库,一个积满灰尘的木箱子被打开,里面是黝黑的青铜碎片。一只羊头赫然显现。

正是四羊方尊。只是,这件原先基本完整的青铜重器,已经碎成了二十多块。

劫难发生在长沙沦陷之时,在迁往沅陵之后,因为日军飞机轰炸,摆在架子上的四羊方尊在震动中摔落在地,碎片被装在木箱子里。在后来的辗转流离中,人们渐渐忘记了这件稀世奇珍的所在。

即便重新发现,也并未使它摆脱寂寞千秋冷的命运。当时湖南省博物馆刚刚成立,湖南省文管会只将碎片粘合,依然保存在博物馆的仓库里。

直到1954年,它才遇到那个命定的知音。一个叫张欣如的年轻人在仓库发现了简单修补的四羊方尊。它看上去粗糙、破旧、颓败,仿佛随时都会垮掉。张欣如用了两个月的时间,将四羊方尊重新修补好,并铸造了残缺的部分。它恢复了3000年前秀美而威严的样貌。

修复过程证明,四羊方尊确实是由传统的泥范法铸造。羊角和龙头事先被铸成单个的零件,放置在外范内,再进行整体浇铸。方尊边角铸有棱脊,以遮蔽合范时可能产生对合不正的纹饰。任何一点细微的差错,都会让方尊失去浑然一体的效果。

考证后,人们确定四羊方尊是商代晚期偏早的器物。从公元前两千年开始的青铜冶铸业,作为生产力发展的标志在这时进入高峰。

1959年,四羊方尊被调往中国历史博物馆(现已与革命博物馆合并为中国国家博物馆),陈列在首都。在当时的人们看來,最珍贵的国宝,必然要放在国家的都城,以供人瞻仰这个国家曾经的繁华与悠久。

姜锦书的奇遇

现在,眼前这片布满纹饰的青铜片,让从事文物工作多年的高至喜无法不联想到四羊方尊。那些繁复的云雷纹与方尊上的花纹如出一辙。

如果他的猜想是真的,那么,四羊方尊出土的地点将重新改写,不是宁乡县沩山观音庵,而是宁乡县黄材镇月山铺。

他望着面前的这个农民。农民告诉他:“我姓姜,叫姜锦书。”然后,开始讲述他20多年前的奇遇。

那是1938年春天,湖南宁乡县月山铺,转耳仑山上裸露着巨大的黑色岩石,杂草正在茂密地生长。17岁的姜锦书带着弟弟在地里翻土,铿然一声,锄头在入土的瞬间撞到一块硬物。

这是一块山地。对于靠做豆腐、打短工度日的一家10口来说,这地里长的一点红薯,也是免于饥寒的保证。地里多碎石,经常磕坏锄头,需要一块块扔掉。去年在这儿,姜锦书的锄头也碰到了什么东西。

他决定把这个讨厌的石头丢出去,他俯下身,看到地里有一块绿色的铜锈,一面是新鲜的断茬。泥土翻开,露出一块布满花纹的黑色金属。

他马上招呼弟弟过来,两个人一起将泥土挖开。一个从未见过的金属罐子逐渐显露在两个年轻农民眼前。这是一个近60厘米高的,布满铜锈的罐子,四面各伸出一只卷角的牛头,方形罐口的张开,像一个喇叭。罐口被锄头挖缺了一块。

地里挖出来的东西,恐怕是宝贝。姜家兄弟马上把这个模样古怪的罐子扛回家。用秤一称,足有60多斤。

姜家挖到宝贝的消息迅速在乡村传开。一名古董商闻讯而来,给他们开出了400块光洋的高价。这个价钱足以让姜家人目瞪口呆。兄弟俩找了一乘小轿,把这件他们不知道为什么那么值钱的宝贝抬到了黄材镇。破损的残片,被他留了下来。

400块大洋,最终到姜家手上的,只有248块,当地保长、甲长都从中得到了甜头。

姜锦书拿这笔意外之财买了两块地,几担稻米,生活从此稍微殷实。

残片与方尊的重逢

这个农民的描述,与四羊方尊如出一辙。但是他说青铜器上是“牛头”而不是“羊头”。这是另一件重要的器物,还是这个农民把羊当成了牛?

高至喜不敢马上下判断。他想把残片带回去,与四羊方尊进行仔细的比对。

“你把这个卖给我好不好?我给你15块钱。”高至喜问。

姜锦书摇头:“这是‘九火铜,比黄金还贵,不卖,不卖。”

高至喜无法说服倔强的农民,只好回到省博物馆。这件事也就放下了。又过了十来年,他突然想起这件事来,赶紧委托宁乡县一个文物干部去找姜锦书做工作,请他把残片献给国家。

那时候,姜锦书的儿子在月山铺当上了党委书记。经过一番劝说,终于让50多岁的姜锦书把残片捐出来。同时捐出来的,还有一块青铜羊角。干部给姜锦书写了一个条子:“今收到月山公社龙泉大队茶园生产队姜景舒同志古铜两块。”他写错了这个农民的名字,此后,这位农民的名字就一直被写错在报纸和书里,直到他1997年去世。

收到的青铜残片被送到省博物馆保管部。高至喜请来当年修补四羊方尊的张欣如师傅,仔细对比了残片的厚薄与纹饰。

“就是四羊方尊上的!”两位老专家做出了同样的判断。

残破了半个世纪的四羊方尊,终于找到了缺失的碎片。此后,这两块残片,就一直保存在湖南省博物馆。

2007年,一场国宝的巡展来到湖南,四羊方尊正在其中。分离流失了半个多世纪的残片,尽管未能与四羊方尊重回一体,但是毕竟等到了它的归来。

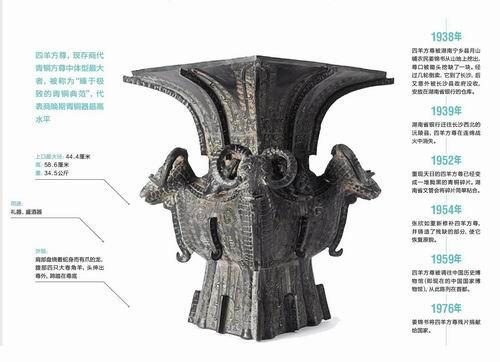

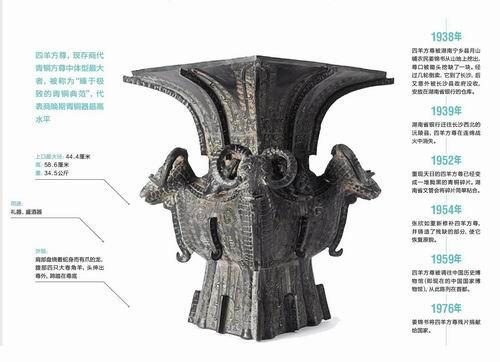

图表

四羊方尊,现存商代青铜方尊中体型最大者,被称为“臻于极致的青铜典范”,代表商晚期青铜器最高水平

上口最大径:44.4厘米

高:58.6厘米

重:34.5公斤

用途:

礼器、盛酒器

外观:

肩部盘绕着蛇身而有爪的龙,

腹部四只大卷角羊,头伸出尊外,蹄踏在尊底

1938年

四羊方尊被湖南宁乡县月山铺农民姜锦书从山地上挖出,尊口被锄头挖缺了一块。经过几轮倒卖,它到了长沙,后又意外被长沙縣政府没收,安放在湖南省银行的仓库。

1939年

湖南省银行迁往长沙西北的沅陵县,四羊方尊在连绵战火中消失。

1952年

重现天日的四羊方尊已经变成一堆黝黑的青铜碎片。湖南省文管会将碎片简单粘合。

1954年

张欣如重新修补四羊方尊,并铸造了残缺的部分,使它恢复原貌。

1959年

四羊方尊被调往中国历史博物馆(即现在的中国国家博物馆),从此陈列在首都。

1976年

姜锦书将四羊方尊残片捐献给国家。