大学生两难推理加工眼动特点的初步研究

周鹏生

(西北民族大学现代教育技术学院,甘肃兰州730030)

两难问题早就引起人们的兴趣,逻辑学对两难推理的性质和规则时有争论。一般认为,两难推理是一种假言选言推理,遵循假言推理和选言推理两方面的规则[1-2]。用逻辑学术语来说,由于p和非p都是q的充分条件,所以,不论是选取p还是非p,都导致q,而q是人所不愿接受的。国内外学者比较重视从社会道德规范的视角来研究两难推理。Gilligan(1988)曾提出,人们是根据某一内在的道德指向来诠释现实生活中道德两难的[3];Von Borgstede等人(1999)的实验发现,规范的力量是根据应当合作的相似他人的比例而变化的,规范的力量也通过影响相似他人来进行调控[4];Nicholsa和Mallona(2006)研究表明,在牺牲一人还是牺牲五人的两难推理中,人们表现出严重的不对称性,这是因为基于情感的解释中忽略了道德规范的贡献[5];Bucciarelli(2008)曾提出了基于四个基本准则的道德推理理论,并认为有关道德推理的命题没有单一的标准;某些情境会先于道德评价引发情绪,而另外一些情境则先于情绪引发道德评价[6]。此外,国内外学者还致力于探讨如何运用两难法来研究学生的道德发展特点,或者提出运用两难法来促进学生的道德水平[7]。而对两难推理自身的机制,除了逻辑学进行形式方面的探讨外,心理学对它的重视程度不够,而且因为方法学和伦理方面的局限,尚未得到充分的研究。

前人关于两难推理的结论主要是通过抽象分析或者是基于纸笔实验得出的,研究者通过对答案的分析来推断两难推理的内部机制。这种推论是有局限性的。那么能否在呈现的两难情境题材中,根据被试的眼动指标来发现他们即时的心理活动呢?因为研究者早就发现,解题者阅读理解和解题过程与其注视有联系,即被试注视某个词时,他就在对其进行心理加工;被试注视某个数字时,这个数字就在他要进行的心理活动中起重要作用。由于眼动指标通常能够反映人们对题目的内部表征过程,对问题的注视时间、注视次数等指标都能在很大程度上体现出对问题的感知和理解过程,反映被试的态度等倾向性[8]。因此,本研究尝试利用眼动仪来研究两难推理中的判断和选择特点,目的是要查明在面对两难情境时,不同类型的人的内部加工特点是否相同或相似?两难问题中的关键词汇是否起特殊的作用?

1 方法

1.1 被试

某师范大学学生22人,因眼动数据无法正常采集的有2人,最终确定20人。其中男7人,女13人;文科6人,理科14人;视力或矫正视力正常。凡参加眼动实验的被试都会得到一份纪念品。

1.2 实验材料和实验仪器

实验材料采用自行设计的道德两难题如下:“假如被试和最要好的一位朋友被困在一个特殊的地下室里。唯一的出口被一个染有致命病毒的机器人把守着,要出去就要感染病毒而死亡。如果有一个人被病毒感染而死亡,另外一个人就会活着出去。那么牺牲自己的可能性有多大?实验仪器采用美国应用科学实验室(ASL)生产的504型眼动仪,平均每秒采集50次。眼动仪与两台微机相连。一台用来呈现实验材料,另一台用来执行命令和处理数据。让被试坐在距离显示器80 cm处的椅子上,使其头部相对固定,进行眼校准。向被试宣读指导语和练习,确认被试正确理解指导语后再进行正式实验。

1.3 实验设计

实验设计为2(性别:男性或女性)×2(专业类型:文科或理科)的二因素被试间设计。专业类型分为文科组和理科组。因变量为主要眼动指标(注视时间、相对注视时间、注视次数、相对注视次数和瞳孔直径等)。为了反映被试眼动真实情况,将道德两难问题分为两部分呈现:第一部分为题干,呈现主要内容;第二部分为选项,呈现的选择分为两种情况:一种有五项选择;另一种有两项选择。

1.4 实验程序

实验中有两名主试。一名主试负责操作眼动仪,另一名主试负责操纵呈现实验材料并记录被试的口语报告。眼动仪校准后,系统先呈现指导语,进行练习,准备实验。在呈现的这些页面中插入形似“+”的掩蔽刺激,使被试一直能够把目光集中在页面中央。被试按系统默认的A键翻页,眼动仪在被试按键时开始记录,最后一次按键表明解题完成,与此同时眼动仪停止记录。

兴趣区的划分:由于道德两难问题中的关键句是条件句:“如果有一个人被病毒感染而死亡,那么另外一个人就会活着出去”以及和选择有密切关系的关键词语:“您”、“朋友”;“死亡”、“活着”,因此将条件句和这四个词语作为兴趣区。

2 结果

2.1 被试的解答及不同因素的眼动指标比较

眼动实验前,让26名大学生对道德两难情境的不确定性进行评估,结果发现有60%的人认为不确定性程度较大。根据参加实验的被试口语报告,面对五个选项的13人中,选择牺牲自己可能性较大和最大的为9人(占79.2%);面对两个选项的7人中,选择牺牲自己可能性较大的为6人 (占85.7%)。对“牺牲自己的可能性有多大?”的回答,五个选项中选择“较大”者和两个选项中选择“较大”者进行各眼动指标的比较。结果发现,除了瞳孔直径有显著性差异外,其余指标均不存在显著性差异。五个选项中选择牺牲自己可能性较大者的瞳孔直径(5.201 mm)显著大于两个选项中选择“较大”者(4.337 mm)。

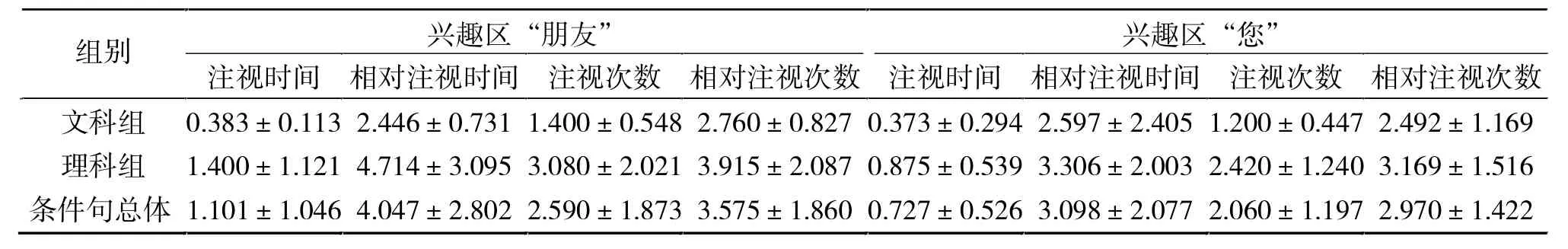

表1 不同专业被试眼动指标的平均数和标准差(M±SD)

对不同专业被试在条件句上的眼动指标的平均数和标准差进行统计,见表1。

2(性别)×2(专业类型)多因素方差分析结果发现,各因素在注视时间上主效应显著,各因素贡献大小依次为:专业因素、性别和专业的交互作用、性别因素 (F分别为11.826,5.692,4.694);专业因素、性别和专业的交互作用在注视次数上主效应显著(F分别为6.902,5.105);专业因素在平均注视时间上主效应显著(F为5.394)。

具体来说,理科组被试在注视时间、注视次数、平均注视时间和瞳孔直径等主要指标上均大于文科组;男性在注视时间、相对注视时间、注视次数、相对注视次数上均大于女性。

2.2 不同兴趣区的眼动指标比较

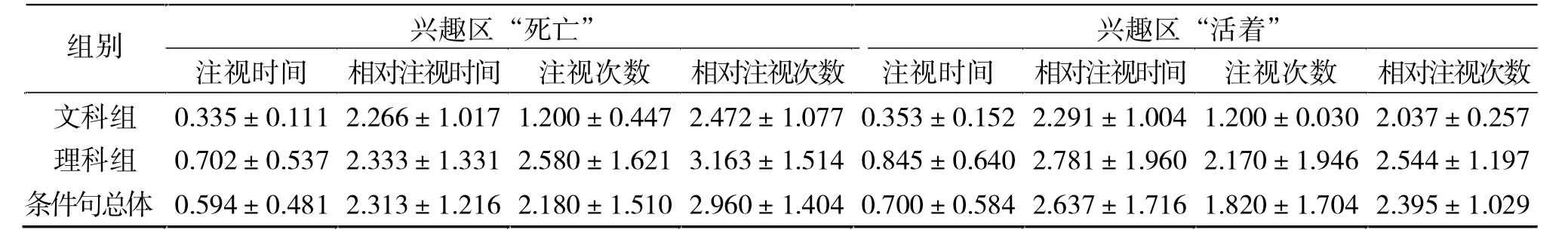

将不同专业被试对不同兴趣区(“朋友”和“您”、“死亡”和“活着”)的主要眼动指标(注视时间、相对注视时间、注视次数、相对注视次数)的平均数进行统计,如表2和表3所示。

对表2中总体指标进行平均数的比较发现,虽然注视时间和注视次数分别在“朋友”、“您”之间不存在显著差异,但差异接近临界状态,而且对“朋友”的注视时间、注视次数大于“您”的相同指标;“朋友”、“您”的注视时间和注视次数分别在文科生和理科生之间呈现显著差异,理科生显著高于文科生;在性别间则不存在显著差异。

对表3中总体指标进行平均数的比较发现,注视时间和注视次数分别在“死亡”、“活着”之间不存在显著差异;“死亡”的注视时间和注视次数分别在文科生和理科生之间呈现显著差异,理科生显著高于文科生;性别间存在显著差异,并且男性在两个指标上均大于女性。“活着”的注视时间和注视次数分别在专业和性别间不存在显著差异。

表2 不同兴趣区(“朋友”和“您”)眼动指标的平均数和标准差(M±SD)

表3 不同兴趣区(“死亡”和“活着”)眼动指标的平均数和标准差(M±SD)

对不同兴趣区注视时间的最小值和最大值各不相同,对“朋友”、“您”、“死亡”、“活着”的注视时间最小值分别为225,133,167,150 ms,最大值分别为3 524,2 158,2 317,2 050 ms.

3 讨论

3.1 两难推理问题中选择的趋向

大多数被试认为两难情境的不确定性较大。这和情境本身及被试的背景等因素有关。如果自己不是身临其境,可能不会体会到选择有多难。因为实验前和实验中进行选择时均有其他人在场,因此大部分被试认为情境虽然是不确定的,但牺牲自己的可能性较大。也就是说,人们面对两难情境时,往往自己承担痛苦,当然这种选择是在公开的情况下做出的。这和我们在行为实验中得到的结果是一致的[9]。

另外,不同数量的选项中 (五项选择和二项选择),选择同一项(较大)的被试瞳孔直径之间存在着显著差异。瞳孔直径大小除了反映兴趣度外,还能“揭示不同刺激条件对注意状态的激发”[10],也能说明心理的负荷或者加工的深度。所以当选项增加后,选择“较大”相同项的瞳孔直径也在增大,表明选择难度也在增加。

3.2 专业和性别因素对两难推理加工的影响

性别和专业因素及其交互作用在注视时间上的主效应显著,专业因素和专业性别的交互作用在注视次数上主效应显著。说明专业因素是与性别因素共同起作用的,而不同专业被试在面临两难问题时理解深度不同;也就是说,同一性别不同专业的人或者不同性别相同专业的人对道德两难问题的加工是有区别的。具体来说,理科大学生在注视时间、注视次数上显著大于文科学生,受专业思维习惯影响,理科组被试可能会更多地考虑条件句中各词组之间的关系,因此较文科组有更多的加工;男性在注视时间上显著大于女性,说明男性在两难问题上的加工较深。

3.3 两难推理问题中不同兴趣区的比较

“朋友”和“您”、“死亡”和“活着”在现实生活中是对立的词汇,但对立的程度并不相同。在本实验中,从眼动指标来看,被试对“朋友”的关注似乎大于对“您”的关注。但从选择结果来看,“牺牲自己”的可能性较大,这就出现了矛盾:对“朋友”的加工较多,应该说牺牲自己的可能性变小,而结果却不是这样。这表明,加工和选择是属于两个不同的心理过程。

眼动指标在“死亡”和“活着”之间不存在显著差异,说明被试对这两个兴趣区的关注程度是一样的。另外,对“死亡”的注视时间和注视次数呈现出专业和性别差异,而“活着”则在相同指标上未呈现出差异。这可能是因为“死亡”属于有标记的词汇,具有绝对含义,而“活着”属于无标记的词汇,具有相对含义[11];可见,不同专业和性别的被试对有标记词汇的加工要比无标记词汇的加工更深。这一结果也与Wark和Krebs(2000)的结果一致[12]。他们认为,人们是根据道德两难的内容来理解的,并通过实验证明了两难困境中内容的影响力。

理科生对“朋友”和“您”、“死亡”和“活着”这四个词汇的加工深度要远远大于文科生,具体原因与被试对条件句的加工类似,说明对两难问题中关键词汇的加工具有不同的专业特点。

需要注意的是,在实验中为了使眼动实验顺利进行,必须有两名主试,每位被试的实验中两名主试一直在场。虽然这一额外变量是恒定的,但可能会影响被试的选择。因此,如果有条件将被试和主试分开也许会增加被试选择的可信度,但在本实验中无法达到这一点。这一不足需要在今后的实验中加以克服。

4 结论

在本实验条件下,可以得出如下结论:(1)在公开选择的情况下,人们面对两难情境时往往选择自己承担痛苦;(2)专业因素是与性别因素共同起作用的,而不同专业被试在面临两难问题时理解深度不同;(3)人们对两难问题中关键词汇的加工具有不同的专业特点。

[1]张晓燕.二难推理新议——关于二难推理本质的一种思考[J].河北大学学报:哲学社会科学版,1992(2):87-96.

[2]诸葛殷同.二难推理没有不相容的析取结论[J].安徽大学学报:哲学社会科学版,1996(3):83-84.

[3]Gilligan C,Attanucci J.Two moral orientations:Gender differences and similarities[J].Merrill-Palmer Quarterly,1988,34(3):223-237.

[4]Von Borgstede C,Dahlstrand U,Biel A.From ought to is:Moral norms in large-scale social dilemmas[J].Göteborg Psychological Reports,1999,29(5):1-19.

[5]Nicholsa S,Mallona R.Moral dilemmas and moral rules[J].Cognition,2006,100(3):530-542.

[6]Bucciarelli M.The psychology of moral reasoning[J].Judgment and Decision Making,2008,3(2):121-139.

[7]李伯黍,燕国材.教育心理学[M].上海:华东师范大学出版社,2000.

[8]阎国利.眼动分析法在心理学研究中的应用[M].天津:天津教育出版社,2004.

[9]周鹏生.民族院校大学生人际关系的“应然”和“实然”[J].内蒙古师范大学学报:教育科学版,2007,20(9):53-56.

[10]邓铸.眼动心理学的理论、技术及应用研究[J].南京师范大学学报:社会科学版,2005,137(1):90-95.

[11]陈勇.语言学研究中的标记理论[J].外语研究,2002,76(6):28-32.

[12]Wark G R,Krebs D L.The construction of moral dilemmas in everyday life[J].Journal of Moral Education,2000,29(1):5-21.