明清时期匠籍制度的变革对景德镇制瓷技术发展的影响

李其江 张茂林 吴军明 吴隽

(景德镇陶瓷学院,江西景德镇333001)

0 引言

景德镇制瓷业始于五代,至两宋,烧造的青白瓷已名扬天下。而明清时期,朝廷更是在此建立了专门为其烧造瓷器的机构——官窑,促使景德镇瓷器得到了前所未有的发展,成就了中国古陶瓷发展史的第二个高峰[1-3]。明清官窑均对景德镇的制瓷业和制瓷技术发展做出了重要贡献,但是与官窑伴随而来的匠籍制度及官窑制度等,也在不同时期对景德镇的制瓷技术的发展产生了不同的影响。如匠籍制度,在官窑建立后,官府采用超经济的强制手段,“拘获高匠”,占用当时最熟练的制瓷工匠,使其受朝廷的管理和征调,这必然束缚和约束了这些优秀制瓷工匠的自由。

历史上官府工匠的主体是劳役工匠,主要分为官府差役工匠和军队兵役工匠两大类。从秦汉代开始,朝廷就已建立了一整套按户籍管理及征调工匠的管理制度,称为匠籍制度,元代又称“匠户制度”。凡在籍的手工业工匠,必须受朝廷和地方官府主管机构的工役支配,按各级工役主管机构的指令无条件地为政府服劳役,其社会地位和人身自由受到种种限制[4]。明代景德镇官窑实行的是轮班匠制,至后期出现了班匠银制度,初步开始实行雇役制,而清代匠籍制度则彻底废除,完全实行雇役制[5]。本文仅从明清时期匠籍制度变革的角度,探讨其对景德镇陶瓷行业技术发展的具体影响。

1 明代匠籍制度的变化对制瓷技术发展的影响

明代以前,各朝基本都有匠籍制度,但又各有差异,并且各朝对服役工匠的称谓也有较大差异,如唐代称为“明资匠”、“长上匠”和“短番匠”,元代称“军匠”、“官匠”和“民匠”,明代则称“住坐匠”和“轮班匠”。明代凡是住在京城的工匠服役,以“住坐匠”制,每月到官府上班十天;而京城以外的工匠服役,则实行“轮班匠”制,一般为四年一班,到京城服役。轮班匠制相比元代工匠不能自由离开作坊或工场的制度,放宽了对工匠的人身限制,使其成为了半自由的手工业者,工匠获得了一定的自由,并且能得到一定的工资和社会福利。如《明实录》中“凡在京工匠赴工者,月给薪米盐蔬。休工者停给,听其营生勿拘”。这有力提高了工匠的生产积极性。

由于景德镇官窑地理位置的特殊性,在景德镇御窑厂的工匠实际上并非“正班"(正班在京服役),而算是一种临时加派劳役[6]。虽然如此,在明代早期,这一制度的实施还是有力的促进了景德镇制瓷技术的发展,使明代官窑取得了令人瞩目的成就。如永乐年间开创的玲珑瓷工艺、创烧的祭红釉及翠青釉,宣德年间创烧的宝石红釉及天青釉等。

但随着明代中期以来烧造任务的历年激增和难以完成,及政治的腐朽,临时服役逐渐变成了实际上的“正班”,并且服役的强迫性质越来越浓,往往需要完成超过服役规定期限的任务。按规定班匠四年一轮,可根本不能兑现,结果有的服役“二十余年未得停止”。这使班匠至为劳困,劳动情绪极其低落,在生产中只能“趋办塞责”,应付了事,以致生产效率低下,并且偷盗、浪费严重,如官窑的青窑只烧小器300余件,用柴却与烧器千余件的民窑相同。班匠们的消极怠工经常使烧造误期,难以保质保量[7]。如《江西省大志·陶书》载有:“大碗、洒锤工匠类多颓罢不堪,以故烧造候期,合无于起工之日”[8]。而官府却又仅为这些工匠提供一些微薄的口粮,很少为其提供较好的福利,甚至工薪。在世道乱时,这些微薄的口粮还常常被克扣。加上官府对他们沉重的压榨,使得班匠的基本生活都难以为继,更何谈其生产积极性,严重阻碍了景德镇制瓷业的发展及制瓷技术的进步。如《英宗实录》中记载:“天下各色轮班人匠,多是灾伤之民,富足者百无一二,艰难者十常八九”[5]。这一制度到了明代后期其落后性愈益显露,明显阻碍了景德镇瓷业及制瓷技术的发展。因此,官窑的匠籍制度必然出现由轮班匠制向具有经济性质的雇役匠制转变的趋向[5]。

明成化二十一年,明政权便颁布了班匠以银代役的法令,即班匠银制度。这一年工部奏准:“轮班工匠有愿出银价者,每名每月南匠出银九钱,免赴京(服役),所司类赍勘合,赴部批工;北匠出银六钱,到部随即批放。不愿者,仍归当班”[4]。雇役匠制开始全面施行。如《陶说·说明》中“嘉靖八年烧造,募工给值”[8],《江西省大志·陶书》中“本厂选召白徒高手烧造及色匠未备,如敲青、弹花、裱褶匠等役”[8]。这些雇募而来的工匠是按日计件付工钱的,一般每日雇工工钱为二分五厘,龙缸等难成之器的工匠每日三分五厘,弹绵花匠、裱箱纸匠的工钱,以米计算,每日二升五合(折银一分)。这种按日期计件的付工钱形式,每日有定值,并且定期又定额,比班匠的月粮乃至按月付工钱的形式均更能激发工匠生产的积极性[9]。

雇役制与劳役制有所不同,雇役制涉及工匠是否愿意应募就雇和官窑是否需要招募雇佣,虽然其中还有封建社会的超经济强制,但在强迫服役中已萌现了经济的形式,对景德镇瓷业的发展具有积极作用。虽是如此,但明代后期,雇役制在官窑内并未占主导地位。雇役制工匠人数仅占工匠总人数的1/3,并未占多数。雇役匠虽然在某些作中起决定作用,如大碗、锥龙、洒锤及画作等,但其他各作技艺仍由官匠掌握,尤其满窑和烧窑,这是烧造的关键技术,仍为魏氏和童氏所世袭,世代供役。并且,官窑仍极力维持和强化劳役制,班匠并没有得到雇役制的待遇。从劳役负担而言,班匠被迫服大量役外之役。尤其万历后期,潘相督陶的近二十年中,上班官匠,“或受鞭篓”,“或饥荒”,甚至被迫投火而死。唐英在《陶政示谕稿自序》中评价为“阉监为窑最酷”[8]。从施行范围而言,御器厂力图扩大劳役的范围。正德间梁太监通过召募把民匠占籍在官编役就是典型,这说明此时期的雇役制极不稳定,有可能倒退为劳役。

正德以后,官窑除有班匠外还有编役匠,“编役,正德间梁太监开报民户,占籍在官。”这是劳役制的一种变型。编役匠本是乡民,被召募而来,应有“雇值”,比较有人身自由。然而他们应募之后被编服役,其境遇比班匠更为劳困,连班匠的“月粮”都没有。他们已由被迫式的“自愿应募”,倒退为占募从役,以雇佣的形式开始,倒退为服劳役。这实际上与景德镇官窑特点息息相关,在当时景德镇官窑虽然仅是一个官手工业组织,但与其他地区的官手工业组织不同,它实际上起了地方政权机构的作用,班匠与官窑之间不仅有封建的人身依附关系,而且表现为直接的统治与服从关系,他们受官府严密控制[9]。

因此,明代景德镇官窑雇役制的成长虽然有其必然性,雇役制取代劳役制是发展的趋势,然而它在明代后期毕竟仍处于次要的地位,并且受封建政治、经济及官窑自身特点的层层束缚,成长至为缓慢和曲折。明代景德镇官窑雇役制的出现,并未进一步促进景德镇制瓷技术及经济的发展。

2 清代匠籍制度的废除对制瓷技术发展的影响

清政权建立后,在班匠银制度基础上,清顺治二年(公元1645年)官府明文宣布“令各省俱除匠籍为民”,正式废除匠籍制度[10-11]。但由于财政拮据,朝廷仍以各种改头换面的形式无偿役使和利用着工匠,直到康熙二十年代开始,朝廷开始将“班匠银”以“摊丁入亩”形式实施,多数农民身份的官窑工匠,也在被推行的改革之列。工匠才最终摆脱了匠籍制度的束缚,彻底结束了无端服徭役的时代。

康熙三十七年(公元1698年)到雍正四年(公元1726年),各省陆续将“班匠银”归并田亩或地丁代征[5]。“摊丁入亩”形式的实施,实际上是赋役之基于地而不基于丁,它是一条鞭法赋役合并、役归于赋的继续,是康熙时滋生人丁“永不加赋”的深入发展。这表明手工业者对封建国家的义务已不再按人身交纳,原有匠籍的服役义务在向国税转化,雇役匠已无明显的代役特征[6],使“手艺贫民受益良多”[5],工匠匠籍身份从此在法律上获得了解放,景德镇官窑中匠役也改为记工给酬的雇佣制。

此时,景德镇官窑的工匠全部来自雇佣,并且雍正以后官窑的雇役匠又可分为两类:一类是官窑的长雇工匠。乾隆时期《浮梁县志·陶政》中记载“在厂工匠办事人役,支领工值食用者,岁有三百余名”,其中的工匠当是定员的长雇工匠。二类则是短雇工匠。《陶说·序首》中“仰给于窑者日数千人”[8],说明从民窑中雇请的工匠,人数超过额定的工匠人数近十倍,他们的雇佣特征是工忙受雇,工讫罢雇。唐英在乾隆八年九月十七日的奏折中记载“以粗细高下定为等次”,“照本地窑民雇工买物之例画一办理”。裘日修则说了官窑工钱“且加厚焉”[6],《陶说·序首》中也有“民乐趋之”的记载。这些都说明了雇役匠的封建身份已大为松弛。

匠籍制度的彻底废除,使工匠获得了历史上前所未有的自由,其自主性与独立性大大地增加,因而也极大程度上提高了工匠的劳动生产主动性和积极性,推动和促进了制瓷技术的发展和进步。

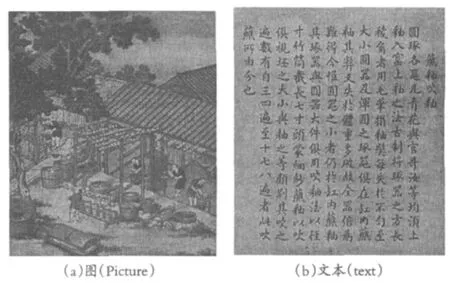

图1 《陶冶图说》中“蘸釉吹釉”的图和文本Fig.1 Picture and text of"glazing techniques"in Tao Ye Tu Shuo(An Illustrated Book on Porcelain Making)

如图1为清乾隆时期《陶冶图编次》中记载的“蘸釉吹釉”的图和文本,其中图由宫廷画师孙祐、周鲲、丁观鹏绘制,文本则为督陶官唐英撰写[2]。“上釉之法:古制,将琢器之方长棱角者,用毛笔拓釉,弊每失于不匀。至大小圆器及浑圆之琢器,俱在缸内蘸釉,其弊又失于体重多破坏。全器倍为难得。今圆器之小者,仍于缸内蘸釉;其琢器与圆器大件俱用吹釉法。以径寸竹筒截长七寸,头蒙细纱蘸釉以吹。俱视坯之大小与釉之等类,别其吹之遍数,有自三四遍至十七八遍者。此蘸釉所由分也”[12]。相比较明崇祯十一年宋应星编著的《天工开物·陶埏》中对施釉工艺的记载,我们可以看出清代早期陶工们发明了新的施釉方法——吹釉。用直径约3cm,长度约23cm的一节小竹筒,一段蒙上细纱蘸取釉浆,对准坯体施釉部位,用嘴吹竹筒另一端,釉浆即通过纱孔均匀附着在器坯表面,这样反复吹釉,即可得到厚度适宜的釉层。根据器物的大小和釉的不同,少的吹三四遍,多的吹十七、八遍。吹釉的发明,使各类坯体均得以均匀施釉[13]。而且在清代仅唐英协助督陶期间研制及仿制的高低温颜色釉就达57种,还有各种彩绘瓷器的出现,虽然这有协造官唐英的重要作用,但这更是景德镇陶工集体努力的结晶。另陶工还利用新技术对旧产品进行改造,从而使制瓷技术有了更大进步,据唐英奏折中记载其督陶期间官窑成品率可高达50%左右[14]。“厂窑至此,集大成矣”[15]。

3结论

明代实行的匠籍制度为轮班匠制,与元代相比,放宽了对工匠的人身限制,使工匠具有了一定的人身自由,提高了其劳动积极性。在明代早期,这一制度的实施有力的促进了景德镇制瓷技术的发展,使明代官窑取得了令人瞩目的成就。但明中后期,随着烧造任务的历年激增和难以完成,劳役越来越重,极大束缚了景德镇制瓷业的进一步发展及制瓷技术的进步。在明代后期虽然朝廷颁布了班匠银制度,开始初步实行雇役制,对景德镇瓷业的发展起到了积极的作用,但是雇役制在明代后期仍处于次要的地位,并且受封建政治、经济及官窑自身特点的层层束缚,成长至为缓慢和曲折,实际上并未真正促进景德镇制瓷技术及经济的进一步发展。

而清代匠籍制度的彻底废除,完全改变了社会生产关系,使工匠获得了历史上前所未有的自由,其自主性与独立性大大地增加,因而也极大程度上提高了工匠的劳动生产主动性和积极性,真正推动和促进了制瓷技术的发展和进步,加快了制瓷技术的革新和新釉彩装饰等技术的出现。如吹釉施釉方法的发明、烧窑技术的提高及各种高低温颜色釉的成功研制和仿制等,使清代景德镇制瓷技术和水平达到了历史高峰。

1李家治.中国科学技术史·陶瓷卷,北京:科学出版社,1998

2李其江,吴军明,张茂林等.《陶冶图说》制瓷技术理论化的特点及价值.陶瓷学报,2012,(1):103~107

3吴隽,李家治,邓泽群等.中国景德镇历代官窑青花瓷的断代研究.中国科学,2004,34(5)516~524

4余同元.中国传统工匠现代转型问题研究.复旦大学,2005

5李其江,吴军明,张茂林.明清时期景德镇陶瓷轮制成型技艺的演变成因探析.中国陶瓷,2012,(6)

6梁淼泰.明清景德镇城市经济研究.南昌:江西人民出版社,1991

7李绍强.论明清时期官窑与民窑的关系.齐鲁学刊,1999,(4):82~88

8熊廖,熊微.中国陶瓷古籍集成.上海:上海文化出版社,2006

9梁淼泰.明代后期景德镇御器厂匠役制度的变化.中国社会经济史研究,2005:83~93

10孙悦."榷陶"唐英与清代官窑.中国美术研究院,2010

11余同元.中国传统工匠现代转型问题研究.复旦大学,2005

12清·唐英.陶冶图说,中国陶瓷古籍集成.上海:上海文化出版社,2006

13李其江,张茂林,吴军明.明清以来景德镇陶瓷施釉工艺的演变研究.陶瓷学报,2012,(3)

14刘森.督陶官与清代前期御窑的成就.中国历史文物,.2007,(2):52~59

15蓝浦,郑廷桂著,连冕编注.景德镇陶录图说.山东画报出版社,2004

——省景德镇老年大学校歌