河北邯郸—邢台地区波速比和泊松比分布特征研究①

张小涛,韩丽萍,张新东,张双凤,畅国平,尹小兵

(1.吉林大学,吉林 长春 130026;2.河北省地震局邯郸中心台,河北 邯郸 056001;3.河北省地震局红山地震台,河北 隆尧 055350)

0 引言

在地震孕育过程中,孕震区介质性质的变化会导致波速的变化,研究波速变化可以提供地震孕育的震兆信息。我国自开展波速比研究以来,已经取得了很多成果。刁桂苓、周仕勇等讨论了岫岩地震序列的平均波速比前兆异常[1]。刘继禄等分析了张北6.2级地震前后源区与场区波速比的时空变化特征及其异常[2]。梅世蓉、陆远忠等也有利用波速比异常做出预测的震例[3-4]。啜永清、宋美琴采用格点尝试法、和达法分别计算了山西大同盆地的平均波速比,探讨了该区平均波速比在中强震前后的变化规律,得出山西大同盆地地震波速比在主压应力P轴取向稳定的条件下同步降低的负异常与该区中强地震有一定对应关系的结论[5]。赵晋明等从实验上确证岩石在破裂前,波速比会发生明显变化[6]。此外,波速比也用来分析地壳和地幔的结构。黎明晓、张晓东计算了首都圈地区的平均波速比并应用多台法测定了华北地区地壳的平均波速比[7]。冯建刚等利用和达法计算了青藏高原东北缘平均波速比[8]。本文开展对河北省邯郸—邢台地区波速比和泊松比的空间分布特征研究,能够对提取一定的震兆信息提供依据,对了解该地区的孕震环境和地质构造介质状况也有参考价值。

1 方法及原理

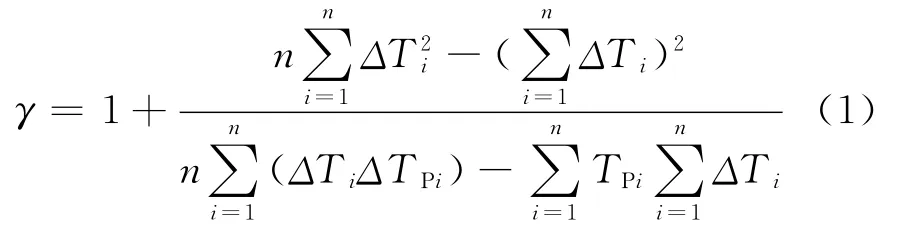

假如震中周围有n个台的资料,则以和达法为基础,利用不同地震台记录到的近震直达Pg、Sg波到时TPi、TSi,通过最小二乘法计算平均波速比:

式中ΔTi=TSi-TPi。

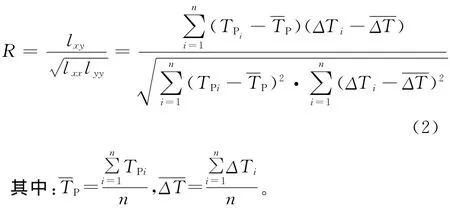

相关系数R由下式计算:

根据求出的波速比γ,由波速比和泊松比之间的关系,可得到地壳的泊松比值

γ值的增加或减小反映了岩性或者岩性物理状态及化学成分的变化。

2 观测资料情况

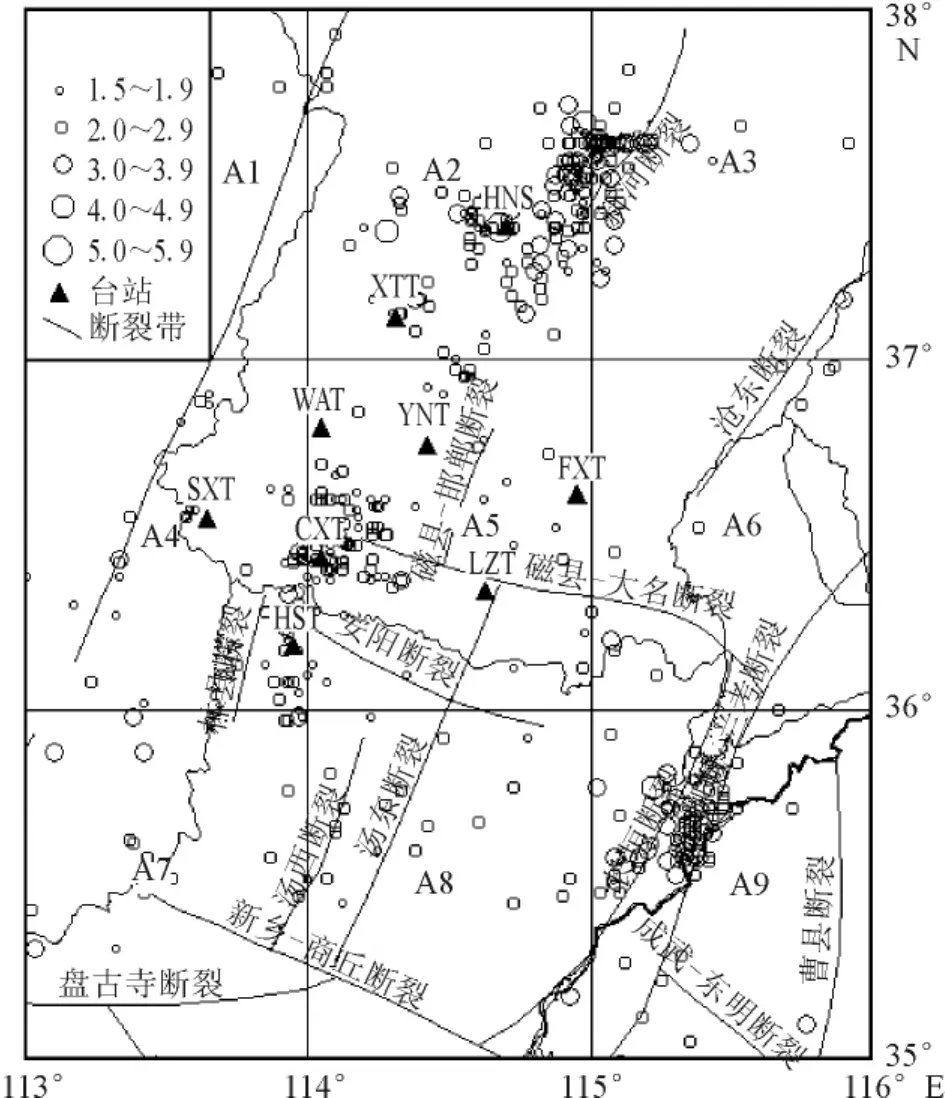

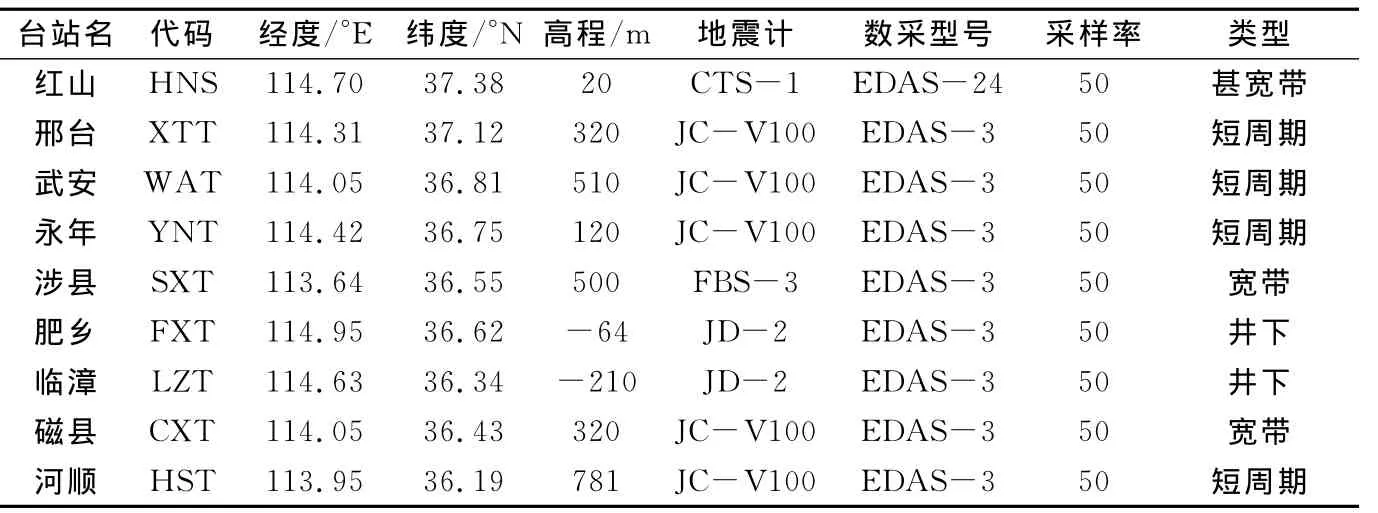

本文研究的区域范围为 35.0°~38.0°N,113.0°~116.0°E。研究区位于中、小地震较为活跃的地震带,该地区也是邯郸地震台网监控最好的地区。分析了区域内9个遥测台站所记录的2001年1月-2008年12月间发生的535次ML≥1.5地震,震中距都在200km以内。要求每个地震保证至少有4个台站的清晰记录,去掉波形重叠、难以辨认的地震,经过认真筛选后,用于计算的ML≥1.5地震413次,震源深度分布在3~25km范围内,平均深度为11.4km。研究区震中和断裂带分布见图1,各台站仪器信息主要参数见表1。用于分析的地震震源参数采用双差精定位结果[9]。为了研究方便,我们将研究区按1°×1°分为A1~A9共计9个小区,计算每个分区内所有地震的波速比,得到该区的一个平均波速比值。

图1 研究区震中与台站分布图Fig.1 Distributions of earthquake epicentres and seismic stations in the study area.

3 结果与分析

研究范围内在A1~A9区中地震事件全部在6个以上,其中1966年邢台7.2级大地震震中(37.5°N ,115.1°E)位于 A2区,1831年磁县7.5级大地震震中(36.4°N,114.2°E)位于 A5区,1981年菏泽5.9级地震震中(35.3°°N,115.2°°E)位于 A9区,这三个区内地震事件较多,最多的小区A5达到了149个,表2给出各个小区计算的事件个数和结果。9个小区波速比值在1.696~1.737之间,相关系数在0.9883~0.9991之间,研究区平均波速比值为1.719,略低于地壳的平均波速比1.732。

根据式(3)计算得到了研究区内的泊松比值的分布特征。平均泊松比值为0.244,波速比值和泊松比值的空间分布见图2。从图2可以看出,研究区内波速比和泊松比在37°N两侧呈现反向的变化,上侧的A1、A2、A3三个小区内,自东向西逐渐减小;下侧自东向西逐渐增大,而37°N纬度线把1966年邢台震区和1831年磁县震区分开,这种分布应该与地壳的速度结构和岩石的物理性质有关。研究区有很多断裂带分布,其中包括新河断裂、磁县—大名断裂、林县断裂、聊城—兰考断裂等发生过大地震的断裂带,这些复杂的地质环境通过平均波速比和泊松比都有所反映,平均波速比较为客观的反映了地下介质在空间位置上的差异。

表1 使用的数字地震台站信息表

表2 各小区内平均波速比及相关系数

图2 研究区内波速比和泊松比的空间分布图Fig.2 Distributions of wave velocity ratio values and Poisson's ratio values in the study areas.

为了直观地揭示邯郸-邢台地区地壳介质变化的空间分布特征,我们利用从9个小区所得出的均值结果经插值得到该区波速比和泊松比的等值线分布如图3所示。从图3和图1中地震空间位置分布可以看出研究区内波速比和泊松比分布比较复杂,存在四个高值区域,1966年邢台地震震源区位于其中的一个高值区域,1831年的磁县地震震源区位于四个高值区域的交汇处。从等值线的变化程度看出,邢台震源区等值线值为1.726,磁县震区为1.721,略高于研究区的均值1.719。由于地震多发生在地壳18km以上,所以这种变化是上地壳介质特性的反映。

图3 研究区内波速比和泊松比的等值线分布图Fig.3 The isolines of wave velocity ratio and Poisson's ratio in the study areas.

实验研究表明[10],对于普通的岩石而言,泊松比的变化范围是0.20~0.35之间,而且它对岩石的组成特别敏感,地壳平均泊松比的变化可能由许多地球物理和地球化学因素所致,且岩石的矿物组成对泊松比的变化有着重要影响,其中花岗岩泊松比为0.24,闪长岩为0.27,辉长岩0.30[11]。同样,部分熔融对P波和S波速度比也有很大的影响,地震波速比值随着熔融体熔融程度的增加而增大[12],如部分熔融程度为5% 的花岗岩的泊松比约为0.31,而没有熔融的花岗岩的泊松比约为0.24。本文研究区域内泊松比平均值0.244,反映平均深度11.4 km,反映了上地壳没有熔融的介质性质,本文泊松比计算结果与研究区内地质构造以花岗岩为主一致。

4 结论与讨论

根据多台和达法,利用邯郸—邢台地区9个数字地震台的观测数据对该区波速比和泊松比分布特征进行研究,获得了具有一定参考价值的结果:

(1)分析计算了研究区的波速比和泊松比值的空间分布特征,9个小区波速比值在1.696~1.737之间,相关系数在0.988 3~0.999 1之间,研究区平均波速比值为1.719,平均泊松比值为0.244,本文泊松比计算结果与研究区内地质构造以花岗岩为主一致,同时也说明计算结果是可靠的。

(2)复杂的地质构造通过平均波速比和泊松比都有所反映,平均波速比和泊松比较为客观的反映了地下介质在空间位置上的差异,研究区内波速比和泊松比变化比较复杂,这种变化是上地壳介质性质变化的体现。

[1]刁桂苓,周仕勇,刘杰,等.岫岩地震序列的平均波速比前兆异常[J].华北地震科学,2005,23(4):1-5.

[2]刘继录,张从珍,曹肃朝,等.张北6.2级地震前后波速比在源区与场区的变化特征[J].华北地震科学,2001,19(2):14-20.

[3]梅世蓉,冯益德,张国民,等.中国地震预报概论[M].北京:地震出版社,1993:78-80.

[4]陆远忠,陈章立.地震预报的地震学方法[M].北京:地震出版社,1985:175-196.

[5]啜永清,宋美琴.山西大同盆地震源机制解矛盾符号比及波速比变化的研究[J].山西地震,2005,109(2):1-3.

[6]赵晋明,胡毅力,杨润海,等.岩石临破前波速奇异变化的再研究[J].地震研究,2001,24(2):136-139.

[7]黎明晓,张晓东.应用多台法测定华北地区地壳的平均波速比[J].地震,2004,24(1):163-169.

[8]冯建刚,代炜,董志平,等.青藏高原东北缘平均波速比的测定及研究[J].西北地震学报,2009,31(1):61-65.

[9]张小涛、吕坚、马广庆,等.双差地震定位法在邯邢地区地震精确定位中的初步应用[J].地震研究,2008.31(1):37-41.

[10]Christensen N I,Mooney W D.Seismic velocity structure and composition of the continental crust:aglobal view[J].J Geophys.Res.,1995,100:9761-9788.

[11]Tarkov A P,Vavakin V V.Poisson's ratio behaviour in crystalline rocks:application to the study of the Earth's interior[J].Phys.Earth Planet.Inter.,1982,29:24-29.

[12]Watanabe T.Effects of water an d melt on seismic velocities and their application to characterization of seismic reflectors[J].Geophys.Res.Lett.,1993,20:2933-2936.