论法律服从的产生机制及实现途径*本文系国家社会科学基金项目“农村土地承包经营权流转视角下的社会公平正义研究”(批准号:10CFX009)的阶段性成果。

杨清望

一、问题的提出与研究现状

依法治国、建设社会主义法治国家内在地要求人们服从法律,树立法律的权威。但人们为什么会服从法律?法律服从产生的心理过程和机制是怎样的?对此,法学家与心理学家的研究表现出很大的差异。著名的埃希曼(Adol f Eichmann)案件就是这种状况的一个典型。

二战期间,德国纳粹政权在欧洲推行“种族净化”政策,其中最典型的举措就是在波兰建立奥斯维辛集中营。至1945年,600万犹太人惨遭杀害。战后,纽伦堡国际军事法庭认定埃希曼就是“彻底解决犹太人问题”的负责人,埃希曼却隐姓埋名潜逃至阿根廷。1961年,他被以色列特工诱捕,并且以谋杀罪进行审判。他为自己这样辩护道:作为一个军人,服从命令是他的天职。他只是一个命令或法律的执行者,所以犹太人的死并不是他的责任。1

法学家提出,这是如何处理合法的道德恶行的难题,2并就此形成自然法学与分析法学的根本分歧。然而,心理学家的出发点不同,他们在思考这么一个问题,即一个甚至数个埃希曼都不足以实施这样大规模的屠杀,犹太人遭到大屠杀肯定是日耳曼人集体的“杰作”。但是为什么会有那么多人服从纳粹政权?服从命令、服从法律是不是日耳曼人的天性?进而这是不是人类的天性?对此,心理学家将其抽象为对服从权威行为的研究。

最早对服从权威行为进行系统研究的是美国耶鲁大学著名心理学家米尔格拉姆(Stanley Milgram)。3米尔格拉姆通过实验得出一个令人吃惊的结论:人都有一种服从权威的倾向。而且,当处于合法权威强大的情境压力之下时,正常人也会被驱使而采取破坏性的行为,即使权威的命令或法律是邪恶的,同时这种破坏性的行为违背了自己的道德。或者说,个人对权威的服从确实可以让人对他人的道德、伦理和同情心弃之不顾(尽管现实生活中很少有人愿意坦率地承认这一点)。美国心理学会主席、生物反馈学创始人米勒(Neal E.Mil ler)将其进一步概括为“常态主题”,即邪恶的法律不一定必须有变态或疯狂的人才能够执行。实际上,任何将自己看成是组织的执行者、执行命令的普通个体都可能会以破坏的方式来行事。4显然,在米尔格拉姆和米勒看来,服从权威(命令、法律都是权威的具体形态)的事实俨然是人类与生俱来、如影随形的魔咒。如果这一判断为真,那么人们守法的根本原因只能是权力的强制“示范”,进而确立法律服从、树立法律权威乃至建构法治5都不过是既不可证实也不可证伪的情感宣泄,是伪善的制度允诺和自欺欺人的谎言。

学界一般将法律服从等同于守法而进行研究。6一般认为,西方学界对公民守法理由的理论主要有社会契约论、功利主义论、暴力威慑论和法律正当论四种,7而西方自然法学与实证法学对法律权威研究的基点在于争论人们是否具有守法的道德义务,8或者说正义等道德价值是否为法律权威提供了理由。以拉兹为首的法律实证主义认为,即使在法律体系为正义的良好社会中,也不存在服从法律的任何义务。9不过美国密歇根大学法学院教授菲利普·索普(Phi lip Soper)却与实证主义的观点不同,他指出,在法律体系内主张法律权威的标准与实证主义的基本信条相背离,法律官员们却主张有必要在法律与道德之间建立联系,而允诺、公平对待和友谊都可以成为守法和法律权威的基础。10然而,道德可以成为证成法律合法性的依据,同时也可能成为解构法律合法性的依据,所以,主要从道德的因素上来论证法律合法性乃至服从法律的基础并不是可靠的。有鉴于此,西方法社会学者细化了对法律服从心理动因的研究,典型的是当今著名的美国纽约大学心理学教授泰勒(TOM R.TYLER)提出的工具性视角和规范性视角。工具性视角下人们关注结果的支持度(favorabi lity of the outcome),而规范性视角下人们关注通过公正程序(fair procedure)获得的公正结果(fair outcomes)。11当今中国学者也基本是在西方的范式下展开法律服从研究的。有的学者在泰勒提出的范式上推进了对法律服从的研究。冯仕政认为,中国对法律服从基本是基于规范性的,追求利益的工具性因素通过规范性因素反映出来。12陆益龙通过实证分析认为,法律的工具性因素与行动者的主观意识因素的作用是一致的,它们共同作用于人们的行为选择。13王晓烁等认为,对守法行为倾向性的影响由大到小依次是守法体验的印象深刻程度、违法行为惩罚的确定性程度、法律行为的负向认知程度、法律行为的正向体验程度和守法知识的可得性感知程度。14有的学者基于波斯纳经济分析的立场指出,人们守法与否的根本原因在于守法成本与违法成本的比较。15有的学者则认为,法律的德性和服从者的德性是法律得到服从的前提条件和道德基础。16这些研究并没有抽象出服从基本的要素进而展开对法律服从的内在机制的探讨,更没有回答权力这种要素究竟是怎样以及在多大程度上影响法律服从的产生,因为它们都没有回答米尔格拉姆和米勒提出的“常态主题”。

借助法学和心理学的相关研究成果,以人们是否认同法律在社会纠纷解决和社会秩序维系中的至上地位为出发点,可以做出如下初步界定:所谓法律服从,是指人们按照法律的要求做出行为。从外在表现来看,它指人们对于法律作为解决纠纷和维系社会秩序的主导型工具地位的认同;从内在要求来看,它指人们对法律运行的方式、过程和结果等的接受。从这一基本界定出发,笔者试图通过对法律服从产生机理的分析,意在完成对米尔格拉姆和米勒的所谓“常态主题”的证伪,得出它们并不是一个魔咒、更不是一个公理。相反,法律服从同样根源于人的利益需要,是具体的行为动机和外在诱因遵循某种机制共同作用的结果。这为法律服从的确立提供了正当性依据和现实的可能性。

二、法律服从产生的类型及变量

(一)权威者示范下的被动服从与责任规制下的主动服从

心理学理论一般认为,服从(obedience)是指个人按照社会要求、群体规范或他人的命令而作出的行为,这种行为是在外界明确的要求下发生的。服从行为一般在两种情况下产生:一种是在有一定的组织的群体规范影响下的服从,如遵纪守法、维护社会秩序等等;另一种是对权威人物命令的服从,如一切行动听指挥,下级服从上级。17从动力因素上看,这些服从可以归结为权威示范下的被动服从。这包括两个方面基本内容:一是对权威者本身的服从,二是对权威性命令和规范的服从。总之,权威表征一种稳定的、大家认同的支配关系,所以在权威关系的场域中,权威者与权威性命令经常是联结在一起的,利益支配着权威命令的发出。法律作为权威性命令的主要形式,从服从的基本原因出发,可以将其分为两类。

第一,权威示范效应的被动服从。所谓权威者的示范效应,是指社会公认的强势者或权威人物(其权威地位的取得可能是基于财产、权势、地位、身份、学识等等)带头服从法律从而在特定群体乃至整个社会形成的良好的“月晕效应”,这会导致整个社会形成服从法律的“共振”效果,达致守法、敬法进而维法的良好局面;反之,则将导致整个社会违法、践法和毁法的情形。从行为人的心理特征来看,权威示范下的服从属于一种被动服从和外在型服从。被动服从有效性的一个条件在于权威人物必须在社会中确立自己持久的权威性。然而,当下中国正处于社会急剧转型的过程之中,一个利益分化和评价体制多元化的社会正在形成,各种权威形式在不断变化的社会评价体系和认同标准面前持续式微。一个只有歧见而没有共识、只有个体意志独立而没有集中、只有个人平等而没有“等级分化”的社会是无法确立服从的持久性和有效性的。这就解释了为什么领导干部、公共人物、社会上层人物等带头守法的必要性和重要性。

在中国,掌握权力似乎一直是获得权威地位的最重要手段,依附于权力的外在强制力是促使服从的直接原因。美国圣乔治学校杜宁(Patrick Durning)指出,人们有服从支配他们权力的明显的心理倾向,这使得服从法律的吁求变得有效。18此外,服从意味着所服从的权威是不受限制的甚至有时是错误的,这容易产生“服从的罪恶”。19从本质上看,权威的示范意义在于处理人与人之间的社会关系,也就是说,其示范意义必须建立在某种稳定的社会关系结构之上。中国先秦儒家为什么主张礼治、德治、人治,原因就在于“儒家所主张的社会秩序是存在于社会上的贵贱和存在于家族中的亲疏、尊卑、长幼的差异,要求人们的生活方式和行为符合他们在家族内的身份和政治、社会地位……只要人人遵守符合其身份、地位的行为规范,便可维持理想的社会秩序,国家便可长治久安了”。20在这层意义上,某种范围和程度上的等级社会结构的重建实属必然和必需。当然,建立这个社会结构的一个重要基础可能在于利益在不同阶层得到合理配置。泰勒等人认为,如果人们能够从隶属于某个团体或者组织中获得利益,那么便会倾向于服从这个团体或组织的权威,如老板或宗教领袖。当人们相信他们被公正的对待,相信权威的动机或者对于团体和组织有认同感时,人们也会倾向于服从权威。21

第二,个体责任规制下的主动服从。米尔格拉姆研究结果同时说明了,当个体需要为自己的行为承担责任的时候,服从行为有可能下降。否则,当主体不需要为自己的行为承担责任的时候,人们会践踏伦理道德而服从权威性指令,俨然成为无法颠覆的公理。所以,要建立人们对法律的服从必须以对行为人的有效的责任规制为基础。这要求在法律制度上明晰人们的权利和义务,在理念上确立人的主体性地位,承认人的自立和自决,摒弃法律家长主义。为什么明确的权利和义务的规定能够使人们更容易服从法律,基本的原因有两个方面:其一,人们的利益的实现有更为明确的预期;其二,这更能促进人们应对风险和不确定性的信息获取,至少所立之法出自“专家”能够让人们获得更多的安全感。恰如当今耶鲁大学著名法理学教授科尔曼(JULES COLEMAN)和夏皮罗(SCOTT SHAPIRO)指出的那样:“在无知的诸多条件下,诉诸权威并服从他们的建议是正常的。经由依赖专家出众的知识和判断,我们可以弥补自身信息及经验的缺乏。”22

显然,外在权威和内在责任都只是法律服从产生的直接原因,但是二者是如何激起主体服从法律的动机、引发主体的法律服从行为及其作用机制却并没有得到说明。为此,我们必须进一步抽取服从动机形成环节中的基本变量,探讨法律服从产生的现实机制。

(二)法律服从产生的基本变量和作用机制

心理学关于动机的研究成果表明,23利益和权力是法律服从动机形成的基本变量,它们通过奖励—惩罚机制的作用形成了法律服从动机。

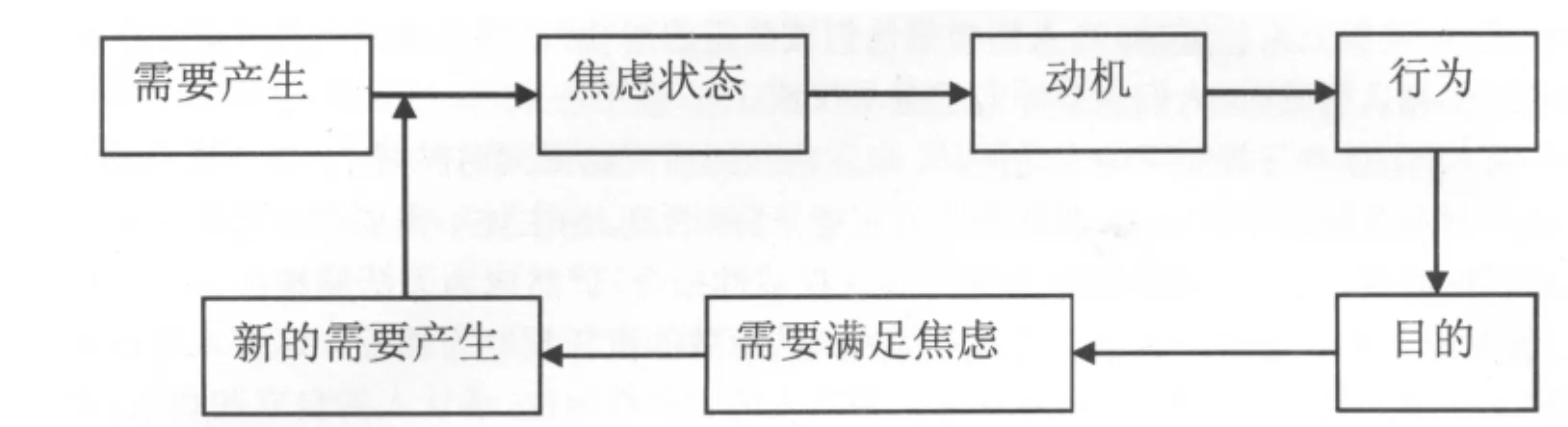

第一,法律服从的动机根源于人的利益。一般认为,动机是在目标或对象的引导下,激发和维持个体活动的内在心理过程或内部动力,它具有激活、指向、维持和调整功能。而利益本质上源于人们的需要或“好处”。《牛津法律大辞典》中将利益解释为:个人或个人的集团寻求得到满足和保护的权利请求、要求、愿望或需求。24中国先秦法家思想秉持“好利恶害”的人性论假定,明确指出应该按照利益和荣誉等来诱导或者惩罚来威慑人们做出相应的行为。泰勒指出,人们为什么愿意服从法律的权威,那是因为个人与社会组织的关联存在一种心理模式,即参与社会组织的个人都是自利的,人们参与组织生活的目的在于他们都因此获益。25贝克尔更是深入指出:“所有人类行为均可以视为某种关系错综复杂的参与者的行为,通过积累适量信息和其他市场投入要素,他们使其源于一组稳定偏好的效用达致最大。”26人本主义心理学的创始人马斯洛(Maslow,A.H.)的自我实现理论认为,人对需要的追求构成了人的活动的主题。他按照从低级到高级的顺序将人的需要依次排列为生理需要、安全需要、爱和归属需要、尊重的需要和自我实现的需要五个层次。其中为了满足前四种需要而做出的行为是受匮乏性动机驱动的,最后一种则受存在性需要即真善美这些价值的实现对于主体事项自己价值的满足,而人们的特定行为是受特定时期人的优势需要来决定的。27同样被誉为人本主义心理学之父、人本主义治疗法创始人的罗杰斯(Rogers,C.R.)与其他研究者进一步指出,个体内部持续存在的动机,其目的在于能应付环境。然而,一旦成功地完成了一项任务,这项任务就会失去一些价值,所以,我们就会挑战新的、更困难的任务。28总之,需要、动机和行为呈现出一种前后递进的逻辑关系(见图一)。29具体到法律服从上来,它根源于法律对人的利益的维护,表现为人的法律权利诉求。罗尔斯明晰了其具体内容,即人的基本利益或基本公共品包括基本自由和权利、机会和权力、收入和财富以及自尊等五个方面。

图一 动机形成和发展的心理过程

第二,诱因激发法律服从动机的形成。米勒认为诱因是行为动机的主要促成因素。而且诱因与恐惧、希望、宽慰和失望这四种基本情绪紧密联系在一起。30与米勒不同,美国明尼苏达大学心理学教授克林格(Klinger,E.)没有将诱因归结到人的情绪上来,他强调人们生活中意义(meaningfulness)的重要性,而意义又是由有价值的事物这种诱因提供的。31无论是以情绪还是意义来表征诱因,它们最明显的表现形式就是奖励或惩罚的信息。这些诱因发生作用既取决于主体对法律效用的评价,也取决于其在社会群体中所普遍存在的某种行为标准,即哈特所说的法律规则的内在方面。32

第三,奖励和惩罚的交互作用是行为动机产生的基本机制。如上所述,无论是内在需要还是外在诱因,它们只指出了动机产生的变量。但是,行为动机的根源并不能直接等同于行为动机的产生,例如人有某种具体的需要并不等于一定会产生人的某种行为。显然,如何实现从诱因和需要向动机的转变成为心理学家继续关注的焦点。美国心理学家、新行为主义者代表人物托尔曼(Edward Chase Tolman)等提出的“期望——价值”理论就是为了解决这一问题。这种理论的基本观点是:动机行为是由个体的需要和环境中可获得的目标的价值共同引起的,而且,行为发生的概率不仅取决于目标对个体的价值,还取决于个体对获得目标的期望。33而著名心理学家、认知发展理论代表人皮亚杰(Jean Piaget)指出,没有一种人类的知识是在主体的结构中或是在客体的结构中预先存在的,“认知发展本质上来源于主体与其环境的相互作用”。34

总之,服从动机的产生原因和过程表明,需要、诱因和环境是行为的基本变量,它们的相互调适,相互整合,最终促成法律服从动机的形成。而且,当今动机心理学研究达成的一个基本共识就是:个人目标是以等级序列组织的,具有动态和动力的功能。但是这些基本变量究竟是怎样实现相互整合,又是如何进一步以动力的形式促成法律动机的不断形成,就需要进一步探讨法律服从产生的基本机制和过程。

三、法律服从的产生机制和过程

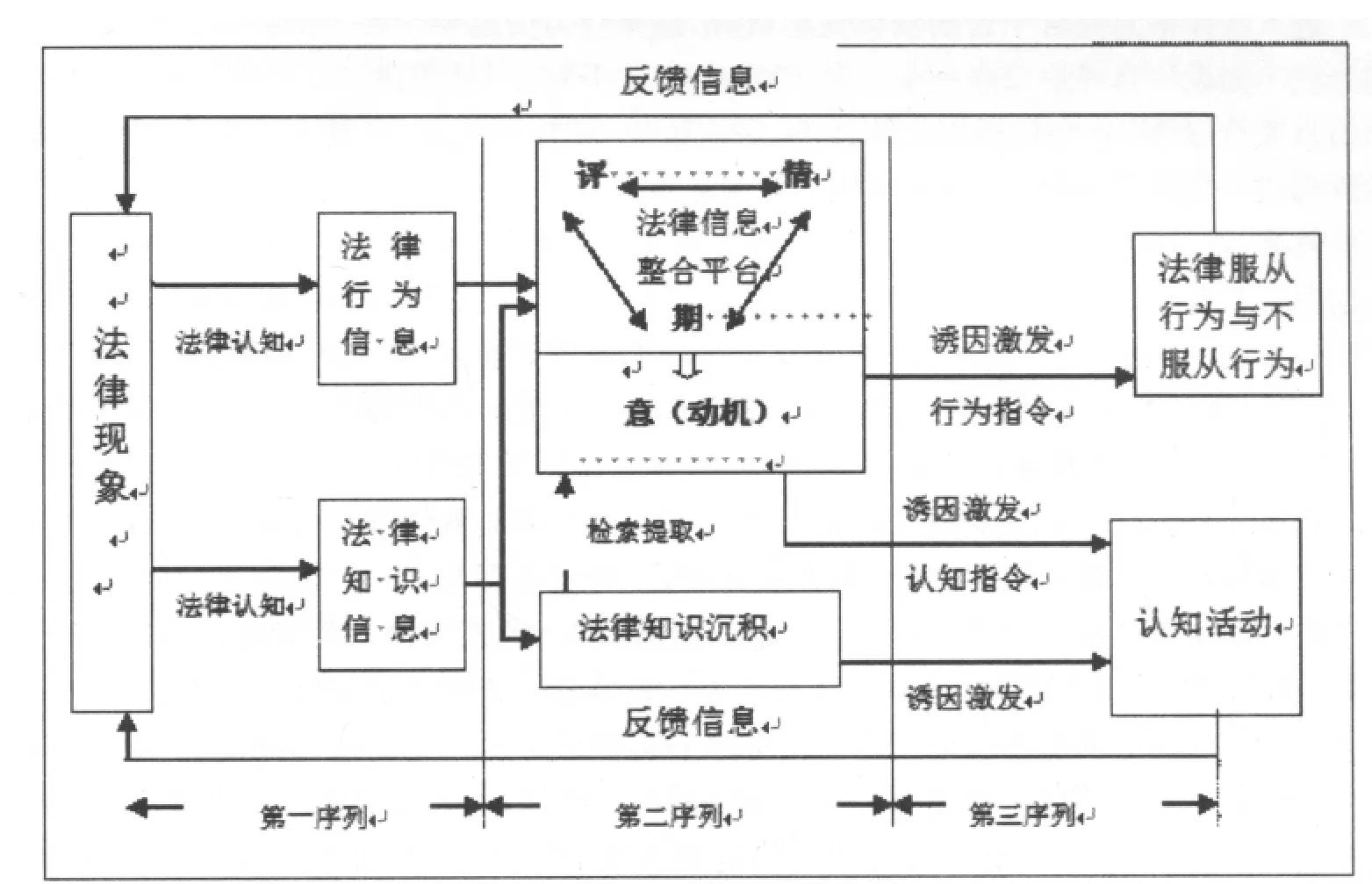

一般说来,利益、权力等行为变量并不当然直接发生相互作用,它们是以信息交流的形式来实现调适和整合的。也就是说,这些变量在相互作用前,必须转化为某些编码信息,然后再在同一个信息整合平台上工作,产生法律动机。同样,在本质上,法律服从也是人们对法律信息加工整合的产物。按照动机心理学的基本共识,这种整合过程也是“以系列(serial ly)和序列(sequential ly)的方式进行的”。35一般说来,法律服从行为产生的过程大致有以下几个序列。

(一)第一序列:法律现象的信息编码化——利益主导信息选择

法律现象能否被认知主体编码化是主体选择的结果。法律认知是法律信息整合序列的第一个阶段,它首先面对的是一系列法律现象。任何一种法律现象经过法律认知过程一般都可能被编码为两类信息。一是法律行为信息,这类信息来自于个人法律行为、经历和对他人法律行为和经验的感知。然而那些引起法律关系变更、发生法律效力和产生社会效果的法律现象并不都能被编码为法律信息,也并不是都能直接进入法律信息整合平台中去。例如,当人们对法律的运行抱着一种“事不关己,高高挂起”的态度时,法律现象就不会形成有意义的行为和知识编码信息。二是法律知识信息,这类信息来自于人们对法律规范的主动认知(例如主动地学习法律)和他者对法律知识的表达和灌输(例如国家开展普法教育、民间的各种法律宣传活动等)。总之,法律现象表达出来的信息不会对人们的利益形成可预见的危害时,这些法律现象也很难被编码为有意义的法律信息。

图二 法律服从的心理机制

法律行为信息的去向是认知主体选择的结果。一个编码法律行为信息能否入法律信息整合平台,取决于认知主体对它是否加以选择和接纳。从心理反应上讲,有两类编码法律行为信息更易于被认知主体所选择和接纳:一类是同种信息,即编码法律信息所承载的法律观念与认知主体既有的法律信念结构相似,而且这类信息具有强大的社会适应性,所以易于实现在主体内部的同化和整合,在实践中也往往表现为认知主体的主动接纳,表现为某种“志同道合”和“优势强化”的特征;另一类是异种信息,当编码法律信息所承载的法律观念与认知主体固有的法律信念结构差异巨大,从而造成认知主体根本理念的分裂和对立,但是如果不接纳并整合这类信息就会丧失社会适应性时,认知主体便不得不接受那些异种的法律行为信息以调整其法律信念,对这类信息的采纳往往表现为被迫接受。例如在清末立宪运动中,当权者不得不拾起维新派“变法图强”的主张以实现政权的延续。一般来说,同种法律信息经过加工后产出的结果是强化固有的法律信念;而异种法律信息加工处理过程的结果便可能从根本上更新固有的法律信念,进而产生出性质迥异的适法行为。例如,一个坚持实质正义至上从而主张可以实行刑讯逼供的人面对当今普遍盛行的人权至上和程序正义的理念(这是相对于自己已有信念的异种信息),便可能从根本上改变固有的理念,从而转变自己的行为模式。从本质上讲,这两类编码法律经验信息都是因为与认知主体的利益需要在根本上是吻合的,而易于被认知主体所选择和接纳。因而,在这层意义上可以看出,主体对法律信息的认知并不是客观的,而是主观的。

法律知识信息的认知和去向也取决于主体的认知和实践水平。有些法律知识信息并不与某些法律行为发生现时的直接关联,所以并不直接进入信息整合平台之上。这些编码法律信息(例如普法教育或其他形式法律说教中的大部分内容)都被当作“法律知识”,以语义编码的陈述性知识的形式沉积到一个法律知识贮存库中。这些被贮存下来的法律知识信息一部分可能永远处于休眠状态甚至消失,但是大量的法律知识信息却继续参与到信息整合过程中来。这些继续流动的信息有两个基本去向:一是流向法律信息整合平台,在特定的环境诱因激发下,在特定类型的法律行为发生时,这些法律知识信息便可能被检索提取而参与到法律行为信息整合处理的过程中;二是参与到深度法律认知活动中,在需要进一步加强法律认知的情形下(例如围绕法治展开某种讨论的时候),这些法律知识信息就可能被检索提取出来。这类看似客观的知识信息其实都是在主体的利益认知和利益维护的实践中编码出来的,否则就可能被主体的认知和实践过滤掉。

(二)第二序列:法律信息的整合和法律动机的形成——利益主导信息整合

进入法律信息整合平台的法律信息(包括法律行为信息和一部分法律知识信息,另一部分法律知识信息在第二序列中只是沉积下来,并不发生明显的整合)又要经历一个复杂的信息整合过程。这个过程由法律评价、法律情绪、法律期望、法律意志等整合机制组成,最终形成一定的行为动机,体现出权力与利益博弈场域中的利益支配性。

首先,在获取法律信息之后便进入到法律评价阶段,法律评价是人们对法律肯定或否定的内在反应倾向,例如对法律及法律运行赞扬与否、关心与否和积极支持与否等。这主要包括两方面内容:一是对法律本身及运行的善恶评价,36例如法律本身是否是正当的,是否反映了社会正义37的要求,是否能够促进自由维护秩序等等;二是对法律运行功效的评价,包括法律本身是否具有实效,法律的运行能否实现效率的量的最大化和质的优化等等。从理论上讲,现代社会中的每个人都可能有不同的法律评价标准,因而似乎很难一致地和科学地做出法律评价。但在实践中,尽管可能存在多样化的法律评价标准,然而这些标准可以达成某种或某些共识,从而使法律的一致性评价成为可能。例如,公平、正义、秩序、自由已经几乎成为人类社会经久不衰的进行法律评价的价值标准。所以,法律评价对于法律服从行为的确立有两个方面的直接意义:一是提供社会性共识的规制,即共识性价值观和法律理念发挥某种强制性规范的作用,其本质是探求一种平衡各种利益冲突的妥协机制;二是对个体行为提供的直接指导,其中主要通过个人对适法行为的成本与收益之间的比较算计,个人可以做出某种有利的行为选择。总之,法律评价在本质上就是一个不同利益展现及其争取合法性地位的过程。

其次,法律情绪则是法律行为信息和法律知识信息进入信息整合平台中产生的心理情绪。这种心理情绪一般表现为对法律和法律运行过程及结果的欣慰、喜爱或失望、厌恶。一般说来,对法律进行评价的一个主要结果就会产生喜爱、认同或厌恶、排斥的情绪,甚至这些情绪的产生本身就内在于法律评价的过程和结果之中。例如,当一个人认为某些法律或某些法律的运行或运行的结果是不正义的时候,他往往对法律怀有厌恶和排斥的情绪。此时,法律情绪似乎是完全主观的、即时的心理活动和心理状态,因而它似乎并不值得重视。但是恰恰相反,它实际上却包含有深刻的客观性和持久的影响力,因为作为法律情绪载体的个人,他所面对的法律制度是客观的,他所处的经济政治和文化等社会条件是客观的,甚至他所负载的价值偏好和利益要求在一定程度和意义上也是客观的,这决定了法律情绪的产生也不可能完全是漫无边际的不可捉摸的臆想。可以说,特定的法律情绪不但反映了个体对法律维护个体利益的要求,也反映了社会一致性的利益共识。这些个体与社会利益的综合作用直接建构了人的情绪的坐标点,这恰恰可能是人在行为决策时的直接依据。38也正因为法律情绪表征着各种利益要求的“合力”,所以法律情绪不仅涉及对法律的认知,更涉及主体是否选择、怎样选择法律。因此,“中国法治建设的关键乃是全社会健全的法治心态、法治人格与法治情感的培育和生长”。39

再次,法律期望是指人们为实现一定的目的而采取某种法律行动的现实的希望和等待,此即人们对于现行法律采取服从或拒斥行为的直接动因。意大利国家认知科学与技术研究中心的孔蒂和卡斯蒂尔弗兰因奇(ROSARIA CONTE&CRISTIANO CASTELFRANCHI)指出:“行为动机的产生意味着目标在发挥作用的过程。”402010年,他们在《惩罚的认知模式》一书中进一步指出,人们根据其相信和期望实现的目标而选择不同的行为模式,这因此形成了不同的心理模式,而这种心理模式又是在“给定的社会结构”(given social st ructures)中展开的。如前所述,某种法律行为动机的产生源于个人的利益需要和外在的刺激。法律评价和法律情绪在很大程度上就是主体根据某种利益标准来展开的心理整合过程,这是某种行为动机形成的深层根源。同时,权力或法律在维护利益的有效性判断可能为期望的形成提供一种外在的诱导。例如当人们发生利益纠纷的时候,他往往要评价一下权力与法律对于实现自己利益的有效程度,形成一定的期望。当他诉诸法律而不能有效维护自己的正当利益时,他会对法律产生失望的情绪,进而可能产生违抗或服从法律的行为动机。

最后,法律期望转化成法律动机的关键在于形成一定的法律意志。某种法律期望的形成并不一定指向特定的法律行为。例如,即使个人希望服从或反抗法律,但是这种期望可能并不能产生持久的支配某种行为的作用。法律意志在本质上是人们的利益要求在法律上现实化和明确化,最终形成具有明确行为指向的法律动机。它是在人们对编码法律信息的自觉认识、评价、确立某种定见或信心之后,通过付诸一系列行动以达到自己目的的一种具有现实行为指向的意图和规划。所以,从发生和存在形态上来讲,法律意志是内化了的法律规范心理和法律行为指南,在形成明确的法律意志的时候,一般也就形成了服从或不服从的法律动机。因此,支配法律行为发生的直接心理指令就是法律意志,而任何法律行为都是心理指令支配的结果。总之,法律意志的形成是在利益支配下的合理选择,权力等外在因素是否能否发挥作用取决于其能够在多大程度上是“合利益目的性”的。当然,需要指出的是,法律评价、法律情绪、法律期望和法律意志的作用过程并不一定呈现出一种严格的、前后递进的线性逻辑关系。相反,这些作用机制不但可能同时发挥作用,而且每一种动机之间都可能相互影响、相互促进,从而共同促使法律动机的形成。

通过对法律意志的形成过程的分析可以看出,法律动机是由多种法律心理机制(法律认知、法律评价、法律情绪、法律意志等)对各种编码法律信息整合内化形成的心理指令体系。这一由多种机制精炼而成的心理指令体系已不是各种心理信息元素简单的物理性叠加的产物,而是权力等其他诸多元素围绕利益这一元素发生“化学反应”或“核磁共振”的产物。实际上,虽然法律行为能够反映出法律意志中包含情感、动机、意愿等法律心理元素,但是每个人法律动机乃至法律行为一般仍然具有较为稳定的特征和取向,其原因就在于特定时期支配个人法律行为的利益体系具有较为稳定的特征,人们为什么愿意服从法律也根源于此,否则即使诉诸强权也不能换来“特定”法律权威的稳定。

(三)第三序列:动机输出——利益主导权力预警

法律动机的输出有两个基本途径。第一个途径是法律行为(法律服从和不服从行为)指令的发出。当人们处于某一法律行为情境之中的时候,法律动机被情境所激活,迅速进入心理工作状态,对情境作出判断,通过综合衡量而发出行为指令,于是便有了相应的法律服从行为和不服从行为的产生。41在这里,一个人是否做出服从法律的行为,利益是内因,而权力、他者的评价等是外因,它们共同促成法律服从行为的产生。42第二个途径是法律认知指令的发出。人们经常身临的法律情境既包括行为情境也包括认知情境(例如普法教育、法律课堂、法律讨论、学术会议、法学研究等等)。认知情境的存在是普遍的和多样的,同样,法律认知情境中的法律意志的输出也有多种形式,其中可能包含法律知识、法律信念、法律情绪等等。因为这些以语义编码(例如法学文章、法律讲演和公共讨论等)贮存的法律意志更易于在法律认知情境中用语言来表达输出。而且更为主要的是,对于认知情境,一般只需要做出认知反应而不需要做出行为反应。

然而,法律行为指令和法律认知指令的发出并不是一个实践和认知活动的终结,它们一部分会继续以编码信息的形式参与到新的法律认知和法律实践活动中来,产生巨大的反馈效应,这种反馈效应不但表现出对自己利益实现限度的规制,更是为权力的运行提供了预警。这表现为以下两个方面。

首先,每一个服从或不服从的法律行为都会产生一定的反馈效应。一方面,法律行为所产生的各种信息会对行为人产生或正面或负面的影响,从而促进个人的行为不断调适。从个人法律服从行为产生的心理机制上来说,法律行为所带来的信息反馈对于一个人法律信念的形成、巩固和改变都起着十分重要的作用。当某人的服从和尊重法律的行为没有得到应有的社会赞誉,而是得到漠视与嘲笑,或者他的守法行为为他增加了额外的负担,或者某人的违反法律行为没有受到法律的处理、制裁或惩戒,那么对这一反馈信息进行再整合的结果就很可能是他改变既有的法律意志,因为法律意志与行为结果之间的巨大反差让他不得不做出适应性的调整,同样,他也可能为形势所迫而走上规避法律和钻营投机的道路;如果其服从法律行为得到了社会的称赞,至少没有给他增加额外的不利负担,那么对这一反馈信息的再整合就会使作为相应行为指令的法律意志得到巩固和强化,在同样法律情境中便可能再产生同样的服从法律行为。另一方面,这些信息也会对社会产生影响。法律行为指令的发出不仅设定了人的行为模式,更体现出一个人对权力等外在因素的评价。当人们选择不服从法律的时候,也就是表征着人们对权力当局的不信任、表征既有体系不能有效维护自己的利益、甚至表征权力的正当性基础正在丧失,它在提醒权力必须进行纠错,从而为权力提供一种预警机制。

其次,人们在法律认知情境中进行法律学习、交流、讨论和争论等法律认知活动中的法律现象会被编码化为法律知识信息,这包括某种有关法律的理论、社会态度和某种法律信念等等。这些法律知识信息是法律认知活动本身所带来的反馈信息,这些信息一方面能够参与到法律信息整合的过程中来,强化或改变法律动机;另一方面又能形成一种独立的意识或信念,直接支配法律认知活动。例如,有的人形成了对法律的信仰,而有的人只是把法律视为某种工具而已等等。这种法律认知既不是价值不涉的,也不是没有什么权力指向的,相反,它通过重新参与到法律认知和法律实践活动中来,可能从根本上巩固或者建构既有的权力格局和秩序,这也就从观念的层面为权力提供了预警。

四、中国社会转型期推进法律服从、确立法律权威的基本路径

当下转型期中国社会已经形成为一个利益多元的社会。而如何协调多元利益、解决社会纠纷、化解社会矛盾和实现社会和谐已经成为重大的时代课题。传统那种通过威权政治来实现社会治理的模式已经不能适应时代的要求,建立健全法律制度体系、推行法治成为必然的选择。但是,不同的利益主体何以服从法律?法律权威如何能够藉此确立?法治如何实现?解决这些问题的答案来源于中国社会利益分化的现实,核心是要解决权利与权力的冲突与协调亦即“权大还是法大”的中国难题。由于现代法律是以权利为本位的,利益与权力的博弈在外在表现形式主要是公民权利与国家权力的博弈,所以为了促进法律服从、树立法律权威最基本的路径就是将“权利本位论”继续推进到法律信息加工的全过程之中。

第一,强化权力保护权利、权力服从法律的信息。如图二所显示,在法律信息的输入阶段,不同社会关系中的人总是在不断面对不同的法律现象,每一种法律现象(尤其是不断进行的各种法律活动)都会通过人的大脑机能转化为一定的法律行为信息和法律知识信息。进入头脑的法律信息首先要经过评价机制的心理加工。社会心理学研究成果表明,两个素不相识的陌生人第一次见面所获得的印象会形成“知觉偏向”,它往往是双方今后是否继续交往的重要根据。洛钦斯(A.S.Lochins)将第一印象在人们交往中发生的这种先入为主的作用称为近因效应。同样,人们对法律现象的第一印象即法律信息的输入对法律服从行为的产生和内在法律权威的形成具有前提性意义。而人们对法律的第一印象主要是法律运行过程及其结果给予人们的印象,这种印象也是法律评价的最初的形态。由此可见,什么样法律信息的输入以及法律信息以怎样的方式和形态输入人的大脑对法律服从行为的产生和法律权威的确立具有最为基础的意义,而法律现象所反映信息的面貌和性质在深层上又是受整个社会的守法环境和法制状况制约的。这种根本的守法环境就是权力保护权利、法律制约权力的制度环境。当然,这种环境的建构需要不同代人之间积累的信息化的“守法经验”不断叠加和延续,而且多元化的法治力量都在角逐和参与法治国家的建构。这也决定了“中国现代法治的建立和形成最需要的也许是时间”。43

第二,以共识性价值整合不同的利益诉求,重构权利的德性基础。如图二所显示,法律编码信息进入信息整合平台之后,大致要经历法律评价、法律情绪、法律期望和法律意志等几个心理整合阶段。这些阶段有三个基本要素的参与:一是利益(包括个人利益、家庭利益、团体利益和社会利益等);二是权力等诱因;三是社会正义,包括公平、自由、秩序和效率等价值及其所表现的一种诸价值变量综合作用的过程。首先,法律服从行为根源于法律本身能有效进行利益协调和秩序维系。同样法律信息进入整合处理中心之后,人们做出法律评价、法律情绪、法律期望和法律意志的根本标准和依据也在于主体自身的利益及其综合效用的最大化。所以,对主体利益的有效保护和对利益关系的协调以及对社会秩序的有效维护是法律正当性的基本判断标准,是法律服从行为产生的根源,从而是法律权威树立乃至法治建构的基础。这在理论上要求确立“以人为本”的法治理念,在实践中积极建构以权利为基础最终导向“积极福利”的良法体系。44其次,社会正义和社会价值观构成了权利的德性基础,它参与到各种心理机制的运行中来,同样成为法律评价、法律情绪、法律期望和法律意志形成的主要标准。一种违背人类情感和价值共识的法律不具有正当性的依据,从而不可能产生人们对法律的内在服从,从而不具有权威性。布鲁诺就证明,凯尔森将正义撇除出去,从而在纯粹法的理论框架中探讨法律的权威性是无根据的。45所以,法律权威的树立在于法律本身必须能够在做到诸种价值的兼容和平衡。在这个意义上,法律就是一门妥协和折中的艺术。而美国的宪政史业已证明自己就是一部“有原则的妥协史”。46

第三,创新和健全权利的表达机制,促进权利的包容性发展。如图二所显示,促进法律信息通过整合处理中心的整合之后产生法律动机,它便会结合具体的法律行为情境和法律认识情境,分别发出明确的法律行为指令和法律认知指令。其中法律行为指令的发出就是直接发出服从或不服从的法律行为指令。法律服从行为指令的发出一方面可能是基于人们对法律强制力的畏惧,另一方面则可能是人们内心真正认同法律的统治。而法律不服从行为则有两种可能:一是人们在内心和实践中不接受特定法律及其所反映的政治法律秩序的统治,从而表现为人们积极试图反抗或推翻这种秩序;二是人们在认同法律秩序的前提下对某些法律的具体运行过程和结果合法地提出抗议。第一种不服从意味着法律没有权威,第二种不服从在一定的意义和程度上却是法律具有权威的重要表征。显然,对于法律服从和法律权威而言,首先必须建立和健全服从行为表达的基本渠道,尤其要建立和健全民主政治制度,推进权力运行的法治化,最终建立一种“民主的法治”模式。47其次必须积极保障主张法律权威之下的法律的不服从的表达机制,例如建立和健全对法律运行过程监督机制。事实上,所有问题(哪怕是同类问题)的解决都不必去追求得出同一的结论,法律规定甚至道德理论或许都只能表明对不同结论的基本立场。48通过健全权力运行的法治化来促进权利的发展,不仅是要保障不同的利益主张并实现其相互包容共同发展的需要,也是形成利益共识的需要。

总之,法律服从行为的产生是一系列复杂的心理过程和社会法制环境综合作用的结果,这也决定确立法律服从、建构法律权威和实现法治是一项系统工程。只有从人的心理活动的规律出发,尊重法律服从产生的内在机制和过程,积极建立和健全相关的政治制度和保障措施,法律服从行为的产生才具有内在的根基和动力,法律权威才能真正确立,法治建设才能取得更大的成果。

五、结 语

无论学者对法治的理论和实践存在什么不同的理解,但是他们都共享一个基本的预设,即法律服从是树立法律权威、建构法治的前提,而他们对于法律服从产生的内在过程和机制却不甚关心。所以,法律服从产生的内在依据总是不能得到尽可能科学的说明,而有关法治的理论始终也只能徘徊在既不可证实也不可证伪的道德判断和事实归纳之间。米尔格拉姆的“服从天性”和米勒的“常态主题”犹如法治道路上一柄如影随形的“达摩克利斯之剑”。进而,在对法律的服从与对权力的服从之间总是不能做出有效的切割,所谓的法律服从最后还要羞答答地回到权力那里去寻求庇护。自然法学、分析法学、现实主义法学等的争论在一定的意义上似乎就是在重复这条轨迹。49在这种逻辑下,法治只能最终演变为权力的工具而并非权力的牢笼,至于是否建立法治、怎样建构法治其实也就是不甚紧要的了。笔者通过仔细剖析法律服从产生的原因、心理机制和过程,揭示了一系列基本变量在一定的机制上相互作用的过程和机理。这就最终完成了对“常态主题”的证伪,证明这并不是一个人类天性的魔咒甚或公理,相反,它是各种利益、诱因在特定的环境下相互作用达致某种均衡的结果。这能够为确立法律服从并最终为法治建设的理想模型和路径选择提供直接的依据。但是,法律服从本身并不是一个封闭的系统,它有自己的演变轨迹和历史形态,而且不同的轨迹和形态可能表征和反映不同的法治形态,这又可能从根本上消解某种大写的、普世性的法治观。不过这一题域内的问题显然不能为本文涵盖,而只能留待它文来解决了。

注:

1详细案情请参见杨曼苏:《犹太大劫难:纳粹屠犹纪实》,中国社会科学出版社1995年版,第126-144页。

2张文显教授从另外一个角度,即以色列与阿根廷在埃希曼案件上展开的国际法与道德之间关系的争论展开了精彩的分析。具体分析过程请参见张文显:《二十世纪西方法哲学思潮研究》,法律出版社1996年版,第411-413页。张文显教授所探讨的问题实质上是一个“非法的道德善行”的难题,它与“合法的道德恶行”的难题是一个问题的两个方面,即二者都属于法律与道德关系难题的不同表现形式。

3米尔格拉姆对服从权威现象的详细研究过程,请参见[美]Herbert L.Petri,John M.Govern:《动机心理学》(第五版),郭本禹等译,陕西师范大学出版社2005年版,第238-240页。

4对米尔格拉姆实验结论的相关介绍总结,可参见[美]Herbert L.Petri,John M.Govern:《动机心理学》(第五版),郭本禹等译,陕西师范大学出版社2005年版,第238-240页;[美]S.E.Taylor,L.A.Peplau,D.O.Sears:《社会心理学》(第十版),谢晓非等译,北京大学出版社2004年版,第239-243页。

5需要指出的是,法治本身具有多重含义,而“政府本身必须接受法律约束的概念就是西方对法治学说的贡献的核心”。参见[美]巴里·海格:《法治:决策者的概念指南》,曼斯菲尔德太平洋事务中心译,中国政法大学出版社2005年版,第39页。

6这种概括可参见冯粤:《论积极守法》,《伦理学研究》2008年第3期;谢晓尧:《守法刍议》,《现代法学》1997年第5期。

7参见丁以升、李清春:《公民为什么遵守法律?(上)——评析西方学者关于公民守法理由的理论》,《法学评论》2003年第6期。

8类似概括可参见Leslie Green,Legal Obligation and Authority,http://www.science.uva.nl/~seop/en tries/legal-obligation/。访问日期:2011-5-12。

9See:Joseph Raz,The Authority of Law:Essays on Law and Morality,Oxford University Press,1979,p.233.

10See:Philip Soper,Legal Theory and the Claim of Authority,Philosophy and public affairs,Vol.18,No.3.(Summer,1989),p.209.Philip Soper,The Ethics of Deference:Learning from Law's Morals,Cambridge University Press,2002.

11See:TOM R.TYLER,Why People Obey the Law,New Haven and London:YALE UNIVERSITY PRESS,1990.pp5-6;Murphy,K.&Tyler,T.R.(2008).Procedural justice and compliance behaviour:The mediating role of emotions.European Journal of Social Psychology,38,652-668.

12参见冯仕政:《法社会学:法律服从与法律正义——关于中国人法律意识的实证研究》,《江海学刊》2003年第4期。

13陆益龙:《影响农民守法行为的因素分析——对两种范式的实证检验》,《中国人民大学学报》2005年第4期。14王晓烁、刘庆顺:《守法行为的心理因素分析》,《河北大学学报(哲学社会科学版)》2010年第6期。

15参见吴亚辉:《论守法的逻辑——基于法经济学的分析范式》,《广东商学院学报》2011年第2期。

16参见曹刚、吴晓蓉:《守法的必然和应然:一个道德心理学的视角》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2009年第2期。

17时蓉华:《社会心理学》,浙江教育出版社2003年版,第397页。

18Patrick Durning,Joseph Raz and the Instrumental Justification of a Duty to Obey the Law,Law and Philosophy,Vol.22,No.6.(Nov.,2003).p620.

19Herbert C.Kelman and V.Lee Ham ilton,Crimes of Obedience:Toward A Social Psychology of Authority and Responsibility,New Haven and London:Yale University Press,1989.p307.

20瞿同祖:《瞿同祖法学论著集》,中国政法大学出版社1998年版,第393-394页。

21[美]S.E.Taylor,L.A.Peplau,D.O.Sears:《社会心理学》(第十版),谢晓非等译,北京大学出版社2004年版,第239页。

22JULES COLEMAN AND SCOTT SHAPIRO,THE OXFORD HAND BOOK OF JURISPRUDENCE AND PHILOPHY OF LAW,OXFORD UNIVERSITY PRESS,2002.p421.

23张爱卿:《动机论——迈向21世纪的动机心理学研究》,华中师范大学出版社1999年版,第271-275页。

24需要指出的是,从直接原因来看,人们服从法律可能并不是直接出于个人利益考量(例如遵守交通规则、主动纳税等),而是出于对他人和社会利益的考量。但是,利益的本质是一种社会关系。某种“好处”或“需要”能够转化为“利益”,关键在于三种机制即社会的价值认同、个人的好处感知和法律权利确认综合作用的结果。从这个意义上也可以说,个人利益、集体利益、国家利益和社会利益等利益分类也正是通过这三种机制得以统一和实现。也是出于这种原因,《牛津法律词典》认为利益是由个人、集团或整个社会的、道德的、宗教的、政治的、经济的以及其他方面的观点而创造的。所以说,即使服从法律是出于对他人和社会利益的考量,这同样也是以个人在特定社会场域中可能实现的利益为坐标的。

25TOM R.TYLER,Why People Obey the Law,New Haven and London:YALE UNIVERSITY PRESS, 1990.170.

26[美]加里·S·贝克尔:《人类行为的经济分析》,王业宇、陈琪译,格致出版社2008年版,第19页。

27A.H.Maslow,A Theory of Human Motivation,Psychology Review,1943,Vol.50.pp.370-396.

28[美]Herbert L.Petri,John M.Govern:《动机心理学》(第五版),郭本禹等译,陕西师范大学出版社2005年版,第284页。

29时蓉华:《社会心理学》,浙江教育出版社2003年版,第221页。

30Dollard J.,M iller N.E.,Frustration and aggression,New Haven:YALE UNIVERSITY PRESS,1939.

31Eric Klinger,Meaning and Void:Inner Experience and the Incentives in People's Lives,University of M innesota Press,1977.p3.

32对法律规则内在方面和外在方面的详细阐述,请参见[英]哈特:《法律的概念》,张文显等译,中国大百科全书出版社1996年版,第52-80页。

33[美]Herbert L.Petri,John M.Govern:《动机心理学》(第五版),郭本禹等译,陕西师范大学出版社2005年版,第210页。

34[瑞士]B.应海尔德、H.辛克莱、M.博维尔:《学习与认知发展》,李其维译,华东师范大学出版社2001年版,第21页。

35[美]John B.Best:《认知心理学》,黄希庭译,中国轻工业出版社2000年版,第22页。

36参见黄文艺:《为形式法治辩护——兼评〈法治、理念与制度〉》,《政法论坛》2008年第1期。

37哈耶克认为,社会正义观念乃是那种拟人化认识进路而产生的直接结果,而对社会正义的信奉,实际上已演变为一个宣泄道德情绪的主要通道,成了好人的标准,也成了人们具有道德良知的公认标志,从而完成了对“公众想象力”的征服。最终,社会正义的要求必然演变为特殊的利益集团实现自己利益的工具,从而必然损害自由。参见[英]弗里德利希·冯·哈耶克:《法律、立法与自由》(第二、三卷),邓正来、张守东、李静冰译,中国大百科全书出版社2000年版,第116-124页。

38这也是行为经济学代表人物卡尼曼和特维斯基提出的前景理论的重要内容。参见Daniel Kahneman;Amos Tversky[1979],Prospect Theory:An Analysis of Decision under Risk,Econometrica,Vol.47,No.2,pp.263-292。

39姚建宗:《法治的生态环境》,山东人民出版社2003年版,第166页。

40ROSARIA CONTE AND CRISTIANO CASTELFRANCHI,The Mental Path of Norms,Ratio Juris.Vol.19, No.4,December 2006.p516.

41关于法律行为决策时的情景依赖的讨论,可进一步参见Mark Kelman;Yuval Rottenstreich;Amos Tversky [1996],Context-Dependence in Legal Decision Making,The Journal of Legal Studies,Vol.25,No.2,pp.287-318.

42普劳斯指出,人们在作出决策和判断时,具有很强的情景依赖性,具体包括对比效应、初始效应、近因效应和晕轮效应。参见[美]斯科特·普劳斯:《决策与判断》,施俊琦、王星译,人民邮电出版社2004年版,第35-43页。

43[美]加里·S·贝克尔:《人类行为的经济分析》,王业宇、陈琪译,格致出版社2008年版,第19页。

44相关论述可参见郑成良、杨力:《以人为本与法治发展——兼论程序公正的权利表达》,《学习与探索》2007年第4期;李步云、赵迅:《什么是良法》,《法学研究》2005年第6期等。

45参见[意]布鲁诺·谢拉诺:《凯尔森的法律权威概念》,载[英]尼尔达克:《法律实证主义:从奥斯丁到哈特》,陈锐编译,清华大学出版社2010年版,第176-198页。

46王希:《原则与妥协——美国宪法的精神与实践》,北京大学出版社2000年版。

47Brian Z.Tamanaha,ON THE RULE OF LAW:History,Politics,Theory,Cambridge University Press, 2004.p3.

48Edward J.M cCaffery;Daniel J.Kahneman;Mattew L.Spitzer,Fram ing the Jury:Cognitive Perspectives on Pain and Suffering Awards,Virginia Law Review,Vol.81,No.5(Aug.,1995).pp.1341-1405.

49参见杨清望:《法律权威的来源》,载邓正来主编:《法律与中国——法学理论前沿论坛》(第六卷),中国政法大学出版社2007年版,第147-159页。

- 政治与法律的其它文章

- 电子支付方式下诈骗罪的非纯正数额犯趋势