北冰洋环境快速变化与生态响应*

何剑锋 张 芳

①研究员,②副研究员,国家海洋局极地科学重点实验室,中国极地研究中心,上海 200136

随着全球变暖的加剧,北冰洋环境正在发生快速变化,水温升高、夏季海冰覆盖面积和海冰储量下降、淡水输入增加、盐度下降、海水酸化现象初现,导致原本依托海冰生存的北冰洋生态系统遭受前所未有的冲击。已有研究表明,与冰相关生物的生存状况正在恶化,初级生产者个体呈现小型化趋势,冰藻减少影响底栖生物产量,亚北极种入侵。由于北极环境和生态系统变化远超预期,而人类对生态系统、特别是北冰洋中心区的了解非常有限,如何尽快建立观测体系、加强对生态系统的了解、预测潜在的变化成为未来的重要课题。

1 北冰洋环境的快速变化

北冰洋有着地球上最为独特的海洋生境:极昼和极夜更替、宽阔陆架环绕的深海盆、海冰的长消循环变化、以及中心海域常年海冰覆盖等。数十年来、尤其是最近5年,随着全球变暖的加剧,北冰洋的环境正在发生着快速变化。

北极正在升温,1980年以来北极的年平均升温要比地球的其他地区高出1倍,而2005年以来北极表面气温比1880年有历史记录以来的任何时候都高[1]。北极最大的地表气温升温出现在秋季、夏末海冰消失的海域,表明这些海域在夏季吸收了比以往更多的热量。多余的能量在秋季以热量的形式散发,进一步促进了北极低层大气的升温。目前对海冰与气候间的反馈强度还无法很好地定量,导致对北极海冰和环境变化的幅度和速率预测存在极大的不确定性。

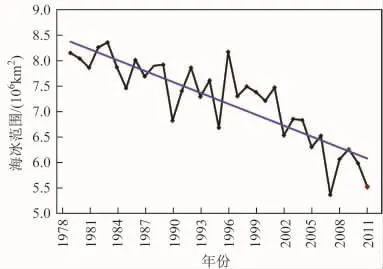

北极夏季海冰覆盖面积以每10年9.3%的速率递减(图1)。2011年9月9日海冰面积达到了年度最小值(4.33×106km2),为有历史记录以来的次低值,仅比2007年历史最低值多了0.16×106km2,比1979—2000年平均值低了31%(2.08×106km2)。过去的5个夏季(2007—2011)北冰洋经历了由卫星记录数据以来的5个最低值(图1),显示该海域夏季融冰加速,其中最大的变化在于北冰洋海冰向中心海盆退缩,而加拿大北极群岛间的海冰则逐渐消失。2009—2011年夏季海冰主要分布在北冰洋中心区、格陵兰岛东侧和加拿大北极群岛的北部边缘,并且阿拉斯加和西伯利亚北部的弧状冰缘的海冰覆盖不再致密。2010年夏季中国第4次北极考察观测的结果显示,北冰洋中心海域(80°N以北)海冰的覆盖率仅为7成[2],即使是在北极点附近仍可见大片的无冰海域(图2,见彩插一),这与以往夏季冰缘和海冰盖内部都是致密的冰结构形成鲜明反差。海冰的实际变化速率远高于2007年政府间气候变化委员会(IPCC)的模型预测,北冰洋在未来的30~40年内、甚至在2035年左右就将出现夏季无冰的状态[1,3]。

图1 北冰洋夏季海冰覆盖面积的年际变化(引自美国国家雪冰数据中心)

在海冰面积减少的同时,海冰的厚度也在减薄,2010年中国第4次北极考察期间测得的北冰洋中心区(85°N 以北)海冰厚度仅为1.4~1.6 m[2]。多年冰(multi-year ice)在近些年损失明显,并且海冰越厚消失的速率越快。最近十年间多年冰的消失速率为此前30年的3倍[4],而始于2005年的4年以上老冰的损失仍在继续,并在2011年夏季达到最小值,约为1982—2005平均值的19%[5]。

近年来北极海冰最小覆盖面积的显著减小和陆地淡水输入的增加导致了北极温盐跃层的明显变化,夏季盐跃层得到进一步加强,而海冰的减少也增加北冰洋对太阳光能量的吸收。北冰洋最为明显的增温出现在2007年夏季,从2008年至今夏季升温并没有明显的年际变化。相比20世纪70年代,近年欧亚海盆区盐度上升而加拿大海盆盐度下降,波弗特涡(Beaufort Gyre)海域则出现了最大的淡水异常。2008年3~4月份对加拿大海盆和马卡若夫海盆的观测显示,淡水总量增加了8500km3,导致海表动力学形态以及波弗特涡表面地转流和淡水输运的重大变化[6]。

与此同时,受大气中CO2浓度增加和海冰融化的影响,在北冰洋中心区次表层[7]、楚科奇海陆架区[8]和加拿大北极群岛外流北极水[9]中都发现了海洋酸化现象。无冰海域面积的增加提高了海洋对大气中CO2的吸收,而上层海洋的淡化降低了碱度、无机碳和钙离子的浓度。楚科奇海夏季浮游植物高产量驱动有机碳的向下输送,沉降至海底的有机物分解CO2将增加海水次表层的CO2分压,并导致海水pH值下降,这种季节性的生物影响进一步放大了海洋因吸收人类排放的CO2造成海洋酸化的影响[8]。

2 北冰洋生态系统特征

图3(见彩插一)为北冰洋生态系统示意图。北冰洋主要由生长在冰底的冰藻和水体中的浮游植物通过光合作用吸收CO2和提供生态系统的初级产量,为浮游动物提供食物来源。春季冰缘浮游植物水华(phytoplankton bloom)是北冰洋初级生产的主要贡献者。浮游动物作为食物被鱼类摄食,而鱼类为海豹等高营养级动物提供食物来源。北极鳕是北冰洋食物网的一个关键物种,这一丰富的鱼类是浮游生物和大型动物间的主要纽带。北极陆架区存在一个丰富的底栖生物区系(图4,见彩插一),而最近包含大量全球底栖生物量分布的评估也证实了原有的结论,即北极陆架海域的生物量要高于低纬海域。冰藻、浮游植物和其他生物碎屑沉降至海底,为底栖动物提供食物来源。

北冰洋生态系统与中、低纬度海洋生态系统最显著的差异在于:北冰洋因海冰的常年存在,支撑了一个与冰密切相关的生态系统。北冰洋全年有冰的历史延续了至少80万年,造就了一个适应冰区环境的生态系统,例如:冰藻能在低温的冰内生存并在浮游植物很低的季节为浮游动物提供宝贵的食物来源,有的浮游植物种类能在极夜完全无光的冰下水体环境通过混合营养(吸收水体中的溶解有机碳而不是传统意义上的通过光合作用吸收CO2)的方式而生存;北极鳕的血液中存在抗冻蛋白,防止低温下血液的凝结和确保在冰区运动自如;北极熊、海象、环纹海豹和北极露脊鲸等北极标志性海洋哺乳动物依托海冰平台产崽、休息和迁移;北极熊毛色与冰雪环境一致,确保能在冰雪环境中隐蔽自己,而黑色的皮肤则能尽可能多地吸收阳光的热量;独角鲸、白鲸和北极露脊鲸能在冰下活动,并能在广袤的海冰盖中寻找到冰裂隙进行呼吸;环纹海豹和髯海豹通过在海冰打呼吸孔呼吸并上冰休息;海象在海底捕食的间隙依托浮冰进行休息。

值得一提的是,由于海冰的覆盖导致海洋藻类无法获取足够的阳光进行光合作用,北冰洋中心区被认为是地球上产量最低的海域,初级产量仅为14 g/(cm2·a)。在海冰覆盖期间,冰藻产量起着重要的贡献,可为大洋和底栖生物区系提供重要的食物来源,同时冰藻在春季的释放可以成为浮游植物水华的种子[10]。冰藻产量对总产量的贡献在陆架海域最低(10%),而在北冰洋中心区可超过50%[11]。

北极和亚北极海域有超过420种鱼类、其中在渔场出现的超过160种。北极海域吸引着20个属的44种海鸟到北极繁殖,其中14种环北极分布,多数种类数量以百万计[12]。北冰洋与冰相关的哺乳动物包括:海象、环纹海豹、髯海豹、环斑海豹、斑海豹、竖琴海豹、冠海豹、北极露脊鲸、白鲸、独角鲸和北极熊等。

北极生态系统对于人类、特别是北极的土著居民具有重要意义。最新统计显示,人类在1950—2006年间很可能已在北极海域捕获了近100万t的鱼类[13]。海豹和鲸也是当地土著居民的食物来源之一,其中阿拉斯加地区对鲸的年捕获量为该地区总量的0.4%~3.6%,对海豹的捕获比例为2.7%~5.0%。

3 环境变化对生态系统的潜在影响

此前已有分析显示,北冰洋环境快速变化将显著影响生态系统,包括与冰相关食物链将在部分海域消失并被较低纬度海洋物种所替代、总初级生产力有望增加并为人类带来更多的渔获量、以及以海冰作为栖息和捕食场所的大型哺乳动物的生存前景堪忧[14]。海冰的迅速消失和环境的快速变化留给了北冰洋生物更少的时间去适应马上就要面临的新环境,北冰洋生态系统正在重建一个新的、未知的、需适应更高水温和更少海冰的系统。海洋生态系统的变化很可能包括短期的种群变化和长期的群落重建(若海冰消退持续)。

3.1 初级产量

利用1997—2009年间卫星遥感获得的海洋表层叶绿素a含量数据分析表明,北冰洋包括哈德森湾、格陵兰近海和喀拉海在内的约11%的海域出现了年度峰值时间提前现象,这些海域与夏初(6月)海冰密集度就已下降的区域基本一致[15]。在有的区域,年度浮游植物峰值出现的时间提前了50天,从9月提前到了7月初,这将对该海域的食物链和碳循环产生重要影响[15]。受无冰区面积增加和无冰区季节延长的双重影响,北冰洋浮游植物初级产量在1998—2009年间增加了约20%,其中在喀拉海(+70%)和西伯利亚海(+135%)最为显著[16]。值得关注的是,有模式研究显示,尽管生物产量在北极陆架呈上升趋势,但在白令海则出现下降趋势[17]。这可能是由于春季海冰的快速消融,导致为北极海洋动物提供主要食物来源、随融冰而北撤的冰缘在白令海停留的时间缩短。

海冰的提前消退会导致浮游植物水华的提前,但同时也会缩短冰藻的生长时间,这种变化会对大洋和底栖群落的碳流和能流产生影响[18]。浮游植物水华的群落构成同样显示了可观测到的变化。随着北冰洋的淡化(盐度下降)和所导致的营养盐补充的下降,在加拿大海盆观测到了微微型浮游植物超过微型浮游植物占据优势的报道[19],显示出浮游植物种类个体的小型化趋势。初级生产者个体变小通常会导致向大型生物的碳流下降,即作为食物的利用率下降;同时,海冰融化造成的上表层盐度的下降强化了温盐跃层、减少了下层对上表层的营养盐补充,将使上表层因营养盐耗竭而影响初级产量,显示北冰洋中心区不同于陆架区,目前的环境变化趋势对生态系统并不十分有利。

3.2 海冰生物和浮游生物

海冰生物区完全依托海冰生境而生存。海冰消融过程会冲刷冰内生物、并增加因盐度变化引起渗透压变化的压力。有研究表明,冰脊(ice ridge)是海冰动物和冰下端足类的聚集地,因而成为这些动物躲避夏季快速融冰负面影响的庇护所[20]。然而由于多年冰比例的持续下降,这样的生境在北冰洋也逐渐在减少。海冰快速融化除了可能降低冰藻产量外,也会造成群落结构的变化。例如,通常生长在多年冰冰底、可伸入冰下水体数米的北极直链藻,随着多年冰比例的减少,其贡献率也将随之下降;而适应淡水和半咸水的种类出现在夏季海冰表面融池和海冰内部的概率在增加。

近期的研究显示,海水温度的增加对浮游动物的生长率和摄食率有正面影响。实验研究表明,春季和夏季的升温会导致浮游生物呼吸活动的增加[21],这些变化减少了有机碳向海底的输送。夏季的快速融冰和海冰覆盖面积的减少,会造成冰藻对北冰洋初级产量的贡献减弱以及浮游植物贡献的进一步增强,意味着初级产量对海底的贡献减弱,这将有利于在水体活动的鱼类和其他动物而不利于底栖鱼类和以海底生物为食的哺乳动物的生存。

随着陆地淡水输入的增加和海水的增温,一些亚北极海洋种类已开始出现在北极。中国第4次北极科学考察期间在接近陆架的加拿大海盆区首次发现了聚球藻——一类喜温性的蓝细菌[1]。同时,海洋酸化会影响含碳酸钙以及含几丁质的浮游生物(包括幼体),从而导致群落结构的变化。

3.3 鱼类和鸟类

适度升温将有利于鳕鱼和鲱鱼的生长,因为较高的温度和较少的海冰会使它们的食物更为丰富。但是,由于北极经历的是地球上最剧烈和最快的升温,这种变化可能超出了适度升温的范畴,无法保证进一步升温的北极海域仍然是鳕鱼等北极当地种的合适栖息地。模式研究显示,随着海冰的融化和海水的升温,北冰洋将迎来全球海洋最强烈的外来鱼类物种、特别是东北大西洋物种的入侵,丰富度会增加2.5倍。当然,由于北极海域一年中能够提供食物的时间要短于相对低纬的海域,因而能够北迁的鱼类须能适应长期食物短缺的状态,实际情况有待进一步观测验证。

水温的升高有利于鱼类摄食范围的扩大和亚北极种类的北迁,对渔业活动总体而言是有利的。用初级生产力的方法可估算潜在渔获量随水温的变化情况,结果显示未来北极的潜在渔获量可能增加70%,其中巴伦支海及其附近海域增加一倍,而楚科奇海和波弗特海约增加50%。

影响海鸟分布的最主要因素是鱼类等食物的分布状况。海鸟需要适合的悬崖和其他栖息地筑巢,而巢穴要接近可供大量鸟类觅食的食物源。一旦食物源迁移或受到干扰,鸟类将被迫在不太理想的地区筑巢或飞行更远的距离去觅食。出现任何一种情况将很可能降低产量,最终导致种群数量的下降。海鸟的栖息地同样出现了北移的现象,但目前无法确认是否都与海冰的消退有关。就长期而言,海冰覆盖状况的改变必然会影响罗斯鸥、象牙鸥和厚嘴海鸦等与冰相关的种类的分布[12]。

3.4 哺乳动物

海冰变化导致的初级和次级产量的变化让我们不得不考虑在一个更加温暖、无冰时间更长的环境中,北极海洋哺乳动物能否继续获得足够的食物以及与更加适应较高温度种类的竞争[22]。海冰更早在陆架海域消失意味着底栖群落产量的下降,会影响海象和灰鲸等以底栖生物为食的动物的生存。海冰的变化同样影响食物组成,含脂丰富的食物种类将被含脂较低的喜温种类所替代,会降低大多数现有的北极露脊鲸、独角鲸、环纹海豹等海洋哺乳动物在短暂夏季所需脂肪的补充能力[22]。

由于海冰消融,海象被迫大量前往楚科奇海沿岸。其中2011年在海冰最少的9月,海冰的消失导致1~2万头海象转场阿拉斯加陆地。拥挤导致更多幼崽死亡,而成体要获取食物也需要耗费更多能量[23]。亚北极鱼类和海洋哺乳动物出现北移的迹象,这将直接影响以海冰作为栖息地的,如海象等,物种的生存空间。对太平洋海象的环境影响和人类压力综合潜在影响评价显示了明显的种群恶化倾向[24]。

对北极熊的观测表明,北极19个亚群中有7个亚群出现了数量下降的趋势,其中西哈德森湾和南波弗特海两个亚群数量减少可以确信是气候变化导致海冰减少的结果。海冰季节性可利用程度的改变已影响到了西哈德森湾北极熊的生存以及南波弗特海北极熊的生存和繁殖率[25-26]。若北极的海冰储量持续下降,预期其他一些亚群也将受到失去栖息地和减少获取与冰相关的海豹等食物的威胁。2008年夏季中国第3次北极考察期间,北冰洋高纬海域考察沿途北极熊的频繁出现,反映了由于海冰面积减少导致了北冰洋北极熊活动区域被极大压缩的残酷现实(图5,见彩插一)。

最近的一个对气候变化对北极海洋哺乳动物的评估显示,北极露脊鲸、北极熊和海象成为最容易受影响的动物。评估同时显示亚北极哺乳动物会在牺牲真正北极种类中获益。

3.5 底栖生物

近期部分北极海域底栖生物量的变化,反应了与区域海冰消失有关的能量流动类型的变化。由于海水增温,生命周期长、生长缓慢的种类会被生长较快、适应较高水温的种类替代。同样地,一些底栖生物的分布界限向北延伸很可能与增暖的栖息地有关。一个明显的例子是在白令海东南海域和加拿大北大西洋具有渔业价值的雪蟹。最近在巴伦支海出现了一个雪蟹种群,而在西波弗特海陆坡也发现了达到捕捞要求的个体[23]。被认为是挪威南方海洋种的1600种底栖生物中在1997—2010年间有565种向北扩散,平均的北扩距离为750~1000km。过去10~30年间底栖生物生物量的变化包括:白令海部分海域的底内动物生物量下降,而白令海和楚科奇海部分海域底表动物生物量上升,弗朗姆海峡深水底表动物生物量下降,而斯瓦尔巴峡湾系统则没有明显变化[23]。

海冰减少所导致的冰藻产量减少,会降低水体对海底有机碳的输出而对现有底栖生物群落产生负面影响。与此同时,北冰洋海域受酸化的影响将增加,对贝壳类底栖生物以及依赖陆架海域生态系统的动物同样存在潜在的负面影响。

4 其他潜在影响

除了自然环境的影响外,其他因素,如人类活动或活动导致的环境污染都会影响到北冰洋生态系统。例如:在夏季无冰期间,人类在北极的船运业务以及石油勘探行为将会大大增加,这将对当地物种造成严重威胁;工业发展会导致海洋哺乳动物改变他们的迁移模式,北极露脊鲸在听到远岸钻井声音时会改变行进路线;鸟类容易受到溢油、过度捕捞、缠绕渔网以及其他事故的影响;污染也容易减弱鸟蛋强度、减少繁殖成功率;工业和社会发展造成的环境污染影响部分种类健康;人类对哺乳动物和鸟类的捕杀等。并且,亚极地种类的入侵也可能把一些新的疾病带至北极种群或生物群落。

各国政府的管理政策和监管力度同样会影响脆弱的北极海洋生态系统。对于很多鱼类而言,过度捕捞是一个主要问题。巴伦支海鳕鱼和白令海狭鳕遭受了非常严重的非法捕捞活动,对该种群造成了严重的压力。而因追逐商业利益非法捕杀海豹以获取大量毛皮的案例在俄罗斯和加拿大都常有报道。

5 结论与展望

全球变化研究在极地科学研究中得到了愈来愈多的重视[27]。目前的监测、研究和模拟结果可以确信北极的冰冻圈正在发生快速变化,并且这种变化仍将持续。目前对北冰洋生态系统对环境变化的响应的研究更多地集中在哺乳动物和鱼类,而对生态系统其他类群的研究则很有限;同时我们也缺少对北冰洋中心区以及广阔的西伯利亚陆架海域生态系统的了解[28]。河流淡水输入和海冰融化导致的淡水增加会对北冰洋生态系统产生何种影响?与冰相关的生物对环境快速变化的适应性如何?亚北极海洋种类的入侵如何影响当地的生态系统结构?北极生态系统是否会出现突然崩溃的现象?要回答这些问题,有必要进一步提高监测网络,并对环境的物理、化学和生物学复杂的相互作用有一个更好的了解。机器人网络系统、卫星、考察船以及固定在动物和冰上的设备可采集用于提高数值模式的数据,进而研究气候变化持续情况下的极地生态系统未来[29]。同时需要增强在各个层面的协作以应对这种变化,提高对北冰洋生态系统的预测和保护。北极海洋生态系统正以一种我们还没有完全理解的方式快速变化,因而我们无法精确预测我们的行动后果。尽快建立起监测系统,开展对生态系统的持续跟踪监测并开展生物的环境适应性研究,预测生态系统的变化趋势,是我们目前面临的迫切任务。

值得欣慰的是,作为对地球上最为特殊的一类生态系统——北冰洋生态系统的潜在变化的研究已引起了国际社会的极大重视。由中、美、加、俄、日、韩六国科学家组成的北极太平洋扇区工作组(PAG,Pacific Arctic Group)已先期启动了生物学监测计划(DBO,Distributed Biological Observatory),合作研究海冰消退和环境变化的生物学响应。其他的国际监测和研究计划包括:北极临界点计划(ATP,Arctic Tipping Point),气候变化对北极生态系统和化学过程影响计划(ICESCAPE,Impacts of Climate Change on the Eco-Systems and Chemistry of the Arctic Pacific Environment)以及环极生物多样性监测计划(CBMP,Circumpolar Biodiversity Monitoring Program)等。中国自1999年实施首次北极科学考察以来,已依托“雪龙”号科学考察船开展了4次北极科学考察(图6,见彩插一),北冰洋生态系统对环境快速变化的响应研究已逐渐成为考察主题。中国计划于2012和2014年夏季再度对快速变化的北冰洋环境和生态系统开展系统的科学考察,相信能在北极海洋生态系统对环境变化响应的研究领域做出有益的贡献。

(2012年1月5日收到)

[1]Arctic monitoring and assessment programme(AMAP).Snow,water,ice and permafrost in the arctic(SWIPA)2011—executive summary[R].Oslo,2011:16.

[2]余兴光.中国第四次北极科学考察报告 [M].北京:海洋出版社,2011:254.

[3]WANG M,OVERLAND J E.A sea ice free summer Arctic within 30years[J].Geophysical Research Letters,2009,36:L07502.doi:10.1029/2009GL037802

[4]MASLANK J A,FOWLER C,STROEVE J,et al.A younger,thinner Arctic ice cover:increased potential for rapid,extensive sea-ice loss [J].Geophysical Research Letter,2007,34:L24501.doi:10.1029/2007GL032043

[5]MASLANIK J A,STROEVE J,FOWLER C,et al.Distribution and trends in Arctic sea ice age through spring 2011[J].Geophysical Research Letters,2011,38:L13502.doi:10.1029/2011GL047735

[6]MCPHEE M G,PROSHUTINSKY A,MORISON J H,et al.Rapid change in freshwater content of the Arctic Ocean[J].Geophysical Research Letters,2009,36:L10602.doi:10.1029/2009GL037525

[7]YAMAMOTO-KAWAI M,MCLAUGHLIN F A,CARMACK E C,et al.Aragonite under saturation in the Arctic Ocean:effects of ocean acidification and sea ice melt[J].Science,2009,326(5956):1098-1100.

[8]BATES N R,MATHIS J T.The Arctic Ocean marine carbon cycle:evaluation of air-sea CO2exchanges,ocean acidification impacts and potential feedbacks [J].Biogeosciences,2009,6:2433-2459.

[9]AZETSU-SCOTT K,CLARKE A,FALKNER K,et al.Calcium carbonate saturation states in the waters of the Canadian Arctic Archipelago and the Labrador Sea[J].Journal of Geophysical Research-Oceans,2010,115:C11021.doi:10.1029/2009JC005917

[10]LEU E,SØREIDE J E,HESSEN D O,et al.Consequences of changing sea-ice cover for primary and secondary producers in the European Arctic shelf seas:timing,quantity,and quality[J].Progress in Oceanography,2011,90:18-32.

[11]GOSSELIN M,LEVASSEUR M,WHEELER P A,et al.New measurements of phytoplankton and ice algal production in the Arctic Ocean[J].Deep-Sea Research Part II,1997,44:1623-1644.

[12]GASTON A J.Arctic seabirds:diversity,populations,trends,and causes[M].In WATSON R T,CADE T J,FULLER M,et al.(eds).Gyrfalcons and Ptarmigan in a changing world.The Peregrine Fund,Boise,Idaho,USA,2011.

[13]ZELLER D,BOOTH S,PAKHOMOV E,et al.Arctic fisheries catches in Russia,USA,and Canada:baselines for neglected ecosystems[J].Polar Biology,2011,34:955-973.doi:10.1007/s00300-010-0952-3

[14]王桂忠,何剑锋,蔡明红,等.北冰洋海冰和海水变异对海洋生态系统的潜在影响 [J].极地研究,2005,17(3):165-172.

[15]KAHRU M,BROTAS V,MANZANO-SARABIA M,et al.Are phytoplankton blooms occurring earlier in the Arctic[J].Global Change Biology,2010,17(4):1733-1739.doi:10.1111/j.1365-2486.2010.02312.x

[16]ARRIGO K R,VAN DIJKEN G L.Secular trends in Arctic Ocean net primary production [J].Journal of Geophysical Research,2011,116:C09011.doi:10.1029/2011JC007151

[17]JIN M,DEAL C,LEE S H,ELLIOTT S,et al.Investigation of Arctic sea ice and ocean primary production for the period 1992—2007 using a3-D global ice-ocean ecosystem model[J].Deep-Sea Research Part II,(in press)doi:10.1016/j.dsr2.2011.06.003

[18]WASSMANN P.Arctic marine ecosystems in an era of rapid climate change[J].Progress in Oceanography,2011,90:1-17.

[19]LI W K,MCLAUGHLIN F A,LOVEJOY C,et al.Smallest algae thrive as the Arctic Ocean freshens[J].Science,2009,326(5952):539.doi:10.1126/science.1179798

[20]GRADINGER R,BLUHM B,IKEN K.Arctic sea-ice ridges—safe heavens for sea-ice fauna during periods of extreme ice melt[J].Deep-Sea Research Part II,2010,57(1-2):86-95.

[21]VAQUER-SUNYER R,DUARTE C M,SANTIAGO R,et al.Experimental evaluation of planktonic respiration response to warming in the European Arctic Sector[J].Polar Biology,33(12):1661-1761.doi:10.1007/s00300-010-0788-x

[22]KOVACS K M,LYDERSEN C,OVERLAND J E,et al.Impacts of changing sea-ice conditions on Arctic marine mammals[J].Marine Biodiversity,2010,41:181-194.doi:10.1007/s12526-010-0061-0

[23]GREBMEIER J M.Shifting patterns of life in the Pacific Arctic and Sub-Arctic seas[J].Annual Review of Marine Science,2012,4:63-78.doi:10.1146/annurev-marine-120710-100926

[24]JAY C V,UDEVITZ M S,KWOK R,et al.Divergent movements of walrus and sea ice in the northern Bering Sea[J].Marine Ecological Progress Series,2010,407:293-302.

[25]REGEHR E V,LUNN N J,AMSTRUP S C,et al.Effects of earlier sea ice breakup on survival and population size of polar bears in western Hudson Bay [J].Journal of Wildlife Management,2007,71:2673-2683.

[26]REGEHR E V,HUNTER C M,CASWELL H,et al.Survival and breeding of polar bears in the southern Beaufort Sea in relation to sea ice[J].Journal of Animal Ecology,2010,79:117-127.

[27]陈立奇.21世纪的极地科学探索——面临的机遇与挑战 [J].自然杂志,2009,31(2):81-87.

[28]WASSMANN P,DUARTE C M,AGUST S,et al.Footprints of climate change in the Arctic marine ecosystem [J].Global Change Biology,2011,17:1235-1249.doi:10.1111/j.1365-2486.2010.02311.x

[29]SCHOFIELD O,DUCKLOW H W,MARTINSON D G,et al.How do polar marine ecosystems respond to rapid climate change[J].Science,328(5985):1520-1523.doi:10.1126/science.1185779