渤海油田聚合物驱油剂性能特征评价实验研究*

姜维东 张 健 周 薇

(1.海洋石油高效开发国家重点实验室; 2.中海油研究总院)

海上油田开发生产设施使用寿命短、平台狭小、井距大[1-2],且具有高温、高矿化度和多为稠油的特点,使得开发难度和提高采收率比陆上油田显得更为困难[3-6],尤其是渤海油田,其地质条件复杂、原油粘度高、水驱采收率较低,需要找到一种快速有效的开发方式。自渤海稠油油田开展聚合物驱以来,已取得较好的增油降水效果;但随着聚合物驱在渤海油田应用规模的不断扩大,对聚合物溶液的性能要求更为苛刻(如须具有良好的耐盐性和速溶特性等),而现有聚合物溶液性能已不能完全满足油田矿场试验的实际需求[7]。本文对“国家科技重大专项”研究获得的两种新型改性抗盐型聚合物溶液性能特征和驱油效果进行评价,选取陆地油田常用抗盐型聚合物KYPAM(北京恒聚)进行对比,评价新型聚合物产品性能特征,以期为渤海油田聚合物驱油技术方案的制定及推荐用聚合物提供实验依据。

1 实验部分

1.1 实验材料

(1)聚合物

实验用聚合物分别为西南疏水缔合型AP-P4聚合物(分子量为800×104~1000×104)、中科院结构复合型聚合物(以下简称“结构型”,分子量为1200×104~1500×104)和北京恒聚抗盐型聚合物KYPAM(分子量为2500×104)。其中,“结构型”新型功能性聚合物分子骨架上包含高位阻侧基,使聚合物大分子在溶液中体现出相对刚性,流体力学半径增加,聚合物分子在相对苛刻条件下的增粘性能提高;同时,通过深度调控聚合物分子的亲疏水性平衡,使聚合物分子化学组成一定的条件下具有较好的抗盐耐温性、热稳定性和亲油能力。

(2)配聚水

配聚水为渤海某油田现场混配注入水和模拟注入水,总矿化度为9374.12 mg/L(表1)。

表1 渤海某油田现场混配注入水和模拟注入水离子组成和含量

(3)物理模型

①石英砂填砂模型

用100~120目的石英砂填制内径为8 mm、长度为500 mm带有1个测压点(中间250 mm处)的填砂管,气测渗透率为1500 m D。

②环氧树脂胶结二维纵向非均质岩心

包括高、中、低等3个渗透层,气测渗透率分别为3000、2000和1000 mD,厚度均为1.5 cm。外观几何尺寸为30cm(长)×4.5cm(宽)×4.5cm(高)。

1.2 实验仪器

理化性能实验仪器包括BROOKFIELD DVⅢ+数字粘度计、752 W型分光光度计、RS600高温高压流变仪和Warring搅拌器;聚合物驱油剂流动特性及驱油效果实验测试仪器装置主要包括平流泵、压力传感器、岩心夹持器、手摇泵和中间容器等。除平流泵和手摇泵外,其它部分置于65℃恒温箱内。

1.3 实验方案

(1)在对3种聚合物的常规理化性能指标进行分析的基础上,实验研究了其增粘性、耐盐性和剪切流变性,具体方案如下:①分别用模拟注入水和油田注入水与AP-P4、“结构型”聚合物和KYPAM配制6种母液各400 m L,质量浓度为5000 mg/L;每种母液配制好后老化12 h,分别稀释成100、500、750、1000、1250、1500、1750、2000、2500 mg/L 聚合物溶液后进行粘度测量;②分别用氯化钠质量浓度为5000、10000、15000、20000、25000 mg/L的盐水(每种盐水内含有氯化钙,其浓度为氯化钠的10%)与3种聚合物配制成质量浓度均为1500 mg/L的聚合物溶液后进行耐盐性能测试;③用油田模拟水分别与3种聚合物配制质量浓度为5000 mg/L的母液,将母液静止12 h后,用模拟水稀释母液至1000 mg/L,用流变仪测定不同剪切速率下3种聚合物溶液的表观粘度,剪切速率从0.1 s-1到1000 s-1。

(2)利用石英砂填砂模型对3种聚合物的流动特性进行实验研究,利用环氧树脂胶结二维纵向非均质岩心,对聚合物驱油效果进行对比。实验中聚合物溶液注入速度为1 m L/min,液体注入量达到3~5 PV以上,数据采集时间间隔为10 min。

2 实验结果与分析

2.1 聚合物性能特征

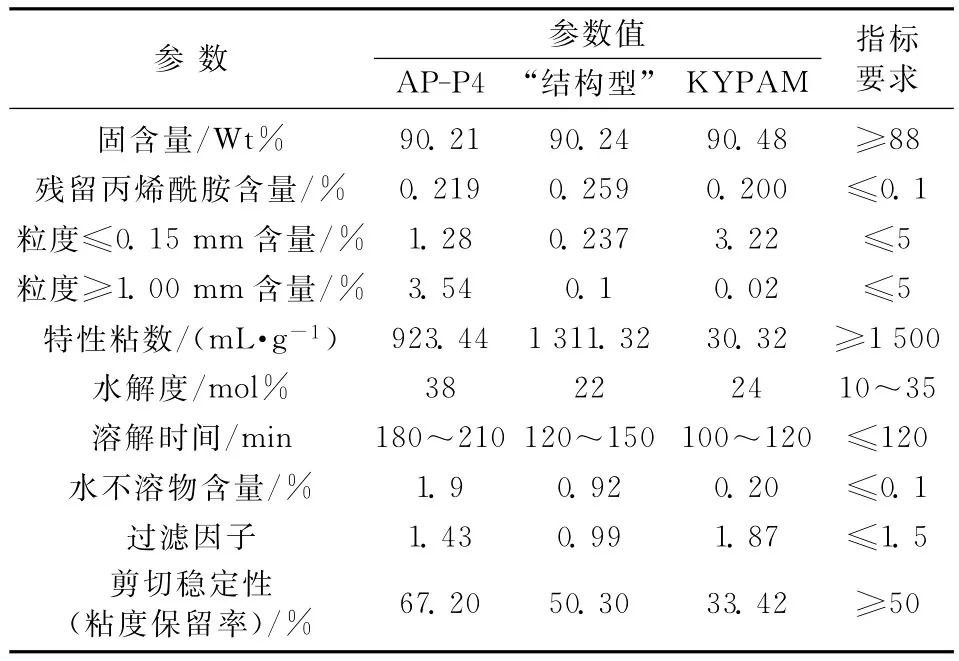

表2为3种聚合物常规理化性能指标,可以看出固含量、粒度、水解度和过滤因子参数达到评价指标要求;3种聚合物的残留丙烯酰胺含量、特性粘数、溶解时间和水不溶物含量参数未达到评价指标要求;而在表观粘度保留率方面,AP-P4和“结构型”聚合物达到评价指标要求,KYPAM未达到评价指标要求。进一步分析可以看出,AP-P4性能指标最优,其次是“结构型”聚合物,但在溶解性能上还需要进一步改进,以满足油田生产的实际需求。

表23 种聚合物理化性能指标

(1)增粘性

图1为3种聚合物质量浓度与粘度关系图,可以看出:利用油田水配制的聚合物溶液粘度值高于模拟水配制的聚合物溶液粘度值,说明聚合物分子线团在油田水中溶解、舒展性能较好,具有很好的配伍性,能够更好地适应油层条件;同时,相同浓度条件下AP-P4聚合物溶液粘度值高于“结构型”和KYPAM聚合物溶液,说明AP-P4聚合物溶液增粘性能好于“结构型”和KYPAM聚合物溶液,能够更好地降低水相密度,提高原油采收率。

图13 种聚合物的粘浓关系

(2)耐盐性

表3为3种聚合物溶液耐盐性能对比情况,可以看出,AP-P4聚合物溶液粘度值及粘度保留率高于相同条件下“结构型”及KYPAM聚合物溶液,说明AP-P4聚合物分子抗卷曲和收缩能力较强,能够很好地适应高矿化度油藏条件。

(3)剪切流变性

图2为3种聚合物溶液剪切流变性曲线,可以看出,随着剪切速率的增大,3种聚合物溶液粘度值基本呈逐渐降低趋势,即发生剪切变稀现象,其中APP4聚合物溶液粘度值整体高于“结构型”和KYPAM聚合物溶液。这说明,AP-P4聚合物分子链之间相互缠绕能力强,分子流体力学直径增大,分子间内摩擦力大,具有明显的整体粘度特性,其刚性变强,柔性变差,注入地层后能起到有效扩大波及体积的作用。

表33 种聚合物溶液耐盐性能

图23 种聚合物溶液流变性曲线

2.2 聚合物的阻力系数和残余阻力系数

表4为3种聚合物溶液的阻力系数与残余阻力系数,可以看出:剪切前AP-P4聚合物的粘度最高,KYPAM聚合物的粘度最低,两者相差较大,“结构型”聚合物的粘度居中;剪切后AP-P4聚合物的粘度仍最高,而“结构型”聚合物粘度较低,KYPAM聚合物粘度最低。AP-P4聚合物的阻力系数和残余阻力系数最大,“结构型”聚合物的次之,KYPAM聚合物的最小。

表43 种聚合物溶液的阻力系数与残余阻力系数

图3为3种聚合物溶液在岩心中的流动曲线,可以看出AP-P4聚合物平稳后的注入压力在1.90 MPa左右,后续水驱压力在0.50 MPa左右;“结构型”聚合物平稳后的注入压力在1.2 MPa左右,后续水驱压力在0.3 MPa左右;KYPAM聚合物平稳后的注入压力在0.5 MPa左右,后续水驱压力在0.15 MPa左右。这说明,AP-P4聚合物溶液在岩心中具有较好的滞留能力,其流度控制能力好于“结构型”和KYPAM聚合物溶液。

图3 不同聚合物溶液在岩心中的流动曲线

2.3 聚合物驱油效果

(1)粘度变化及采收率对比

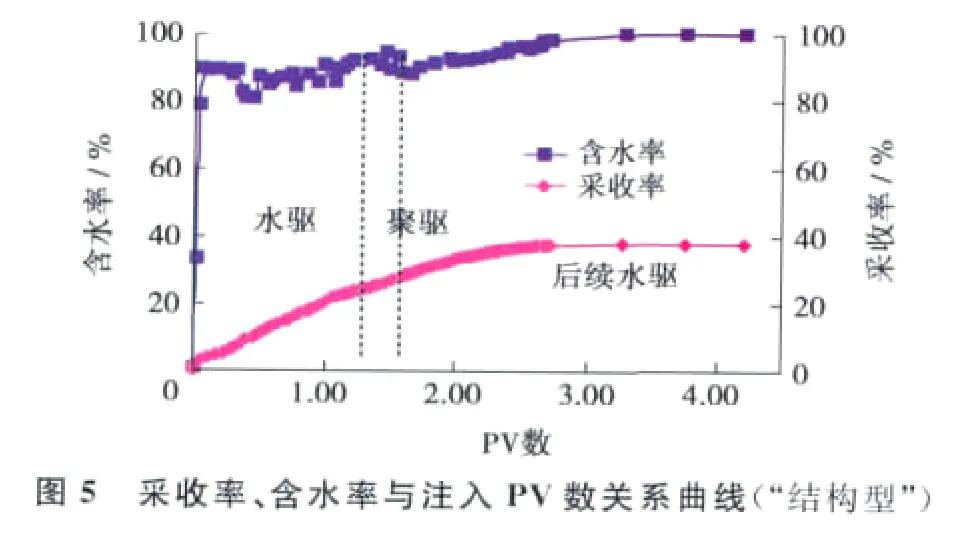

表5为3种聚合物溶液剪切前后粘度变化及采收率对比,可以看出:AP-P4溶液在未剪切时具有较高的表观粘度(为222.0 mPa·s),而在经过“Warring搅拌器”剪切后,其溶液粘度值急剧下降,但其仍然有较高的粘度保留值(为122.6 mPa·s);“结构型”聚合物溶液剪切前粘度为83.2 mPa·s,剪切后粘度保留值为41.2 mPa·s;KYPAM 溶液剪切前粘度为13.8 mPa·s,剪切后其溶液粘度值下降,粘度保留值仅为5.4 mPa·s。正是由于剪切后的AP-P4和“结构型”聚合物溶液的粘度保留值和保留率较高,能有效改善油水流度比,延缓含水率上升的速度(图4、5),使得聚合物驱阶段采收率分别增加了16.36%和13.74%。而KYPAM聚合物溶液的粘度值降低,扩大波及体积能力变差,因此对于降低产出液含水率的能力有限(图6),聚合物驱阶段采收率仅增加了5.23%。

表53 种聚合物溶液剪切前后粘度变化及采收率对比

(2)驱替特征

3种聚合物溶液在注入岩心过程中,注入压力随着注入PV数的增加发生了变化(图7)。在水驱阶段,注入压力达到突破压力后出现小幅度下降,含水率和采收率上升幅度较大(图4~6)。注入聚合物后,注入压力大幅度上升,含水率出现下降趋势,采收率呈现较大幅度上升。后续注水阶段,含水率回升,压力逐渐降低。聚合物驱过程中,AP-P4聚合物溶液的整体压力值高于相同阶段KYPAM和“结构型”聚合物,说明AP-P4聚合物能较好地改善油水流度比和扩大波及体积。

图7 注入压力与PV数关系曲线

综上所述,3种聚合物中AP-P4聚合物溶液的常规理化性能指标及增粘性、耐盐性、剪切流变性等性能都好于“结构型”和KYPAM聚合物溶液性能;AP-P4溶液在岩心中具有较好的滞留能力,其流度控制能力好于“结构型”和KYPAM聚合物溶液;AP-P4驱油效果最好。因此,可以推荐AP-P4作为渤海油田聚合物驱油剂。

3 结论

(1)在 AP-P4、“结构型”聚合物、KYPAM 等3种聚合物中,AP-P4聚合物溶液的常规理化性能指标及增粘性、抗剪切性和粘度保留率性能均好于另外2种。

(2)AP-P4聚合物的阻力系数和残余阻力系数最大,驱油效果最好,综合分析后可推荐作为渤海油田聚合物驱油剂。

[1] 周守为,张凤久,孙福街,等.中国近海典型油田开发实践[M].北京:石油工业出版社,2009:9-123.

[2] 丘宗杰,张凤久,俞进,等.海上油田采油工艺新技术与实践[M].北京:石油工业出版社,2009:5-200.

[3] 翟龙生.海上油田优质高速开发实践[J].中国海上油气(地质),2002,16(3):153-156.

[4] 张贤松,王海江,唐恩高,等.渤海油区提高采收率技术油藏适应性及聚合物驱可行性研究[J].油气地质与采收率,2009,16(5):56-58.

[5] 黄鑫.渤海稠油油田开发面临的挑战与应对措施[J].油气田地面工程,2010,29(9):76-80.

[6] 周守为.海上油田高效开发新模式探索与实现[M].北京:石油工业出版社,2007:85-95.

[7] 安作相,马纪.渤海石油地质的几个问题[J].油气地质与采收率,2002,9(5):23-28.