清代西藏与南亚贸易及其影响

陈志刚

(兰州大学 历史文化学院,甘肃 兰州 730000)

清代是西藏与中央王朝政府的政治关系发生深刻变化的时期,其重要变化表现为清政府颁布了《钦定藏内善后章程二十九条》(1793)(以下简称《章程》)。 《章程》有两项最重要的内容:一是达赖喇嘛和班禅额尔德尼两位活佛的转世灵童必须由驻藏大臣主持金瓶掣签后,方告有效;二是清政府在前藏拉萨、后藏日喀则、江孜、定日等地常驻军队。《章程》成为清政府统治西藏的基本政治框架。

清政府能够颁布《章程》的一个重要前提,是清政府打败了入侵西藏的廓尔喀。前辈学者研究这段历史时,多把廓尔喀战役放入西藏与中央王朝政府关系改变的论述中加以讨论,进而,西藏与廓尔喀的贸易纠纷,又作为廓尔喀战役的起因被论及;①西藏与廓尔喀的关系也常被置于南亚国际关系和国际政策中,从政治上的宗藩体系与殖民地体系的竞争加以讨论;②在南亚国际关系和国际政策中还研究西藏与英印度的贸易关系、近代西藏亚东海关史,贸易关系作为一个方面被加以讨论。③这些研究加深了我们对廓尔喀战役、近代南亚国际关系和西藏亚东海关的了解。

然而,清代西藏与南亚贸易的历史结构过程,以及西藏与中央王朝政府的政治关系如何受到西藏与南亚贸易的持久影响,长久以来在我们的认识里不甚清晰,需专文系统讨论。本文着重从长时段的角度讨论西藏与南亚地区缔结贸易结构关系的过程和特点,把历次战争、章程、条约和海关设立,放入到西藏与南亚贸易格局中去观察,阐述此种贸易格局如何影响中央王朝政府与边疆地区的政治关系。厘清与总结此种过程及其影响,有助于了解和认知我国历史上的边疆地区与毗连地区在长时段里形成的结构性关系和交往模式,这种结构性关系和交往模式对一个主权国家的政治版图又产生了哪些影响。这对具有漫长内陆边疆线、边地人群交往频繁的中国来讲,显得尤为重要。

① 戴逸:《一场未经交锋的战争——乾隆朝第一次廓尔喀之役》,《清史研究》1994年3期;邓锐龄:《第一次廓藏战争 (1788-1789)中的议和潜流》,《中国藏学》2007年1期。

② 吕昭义:《英属印度与中国西南边疆:1774-1911》,北京:中国社会科学出版社,1996年;周伟洲:《英国、俄国与中国西藏》,北京:中国藏学出版社,2000年。

③ 刘武坤编著:《西藏亚东关史》,徐州:中国矿业大学出版社,1997年;陈继东:《近代西藏亚东与印度的贸易往来》,《南亚研究季刊》2003年4期。

一、巴勒布主导下的西藏与南亚贸易

清代西藏喜马拉雅山脉以南的周边地区环绕着众多的部落,这些部落自东往西分别是布鲁克巴(今不丹)、宗木、哲孟雄(今锡金)、巴勒布、廓尔喀、作木朗。西藏与这些部落均有不同程度和规模的贸易往来,其中以西藏对巴勒布的贸易规模为最大。乾隆五十六年 (1791),廓尔喀统一了巴勒布,成为今天尼泊尔的前身。由于巴勒布的地名一直没有变化,只是它的从属地位发生了变化,因此在我国文献中,在该年以前,“巴勒布”与“廓尔喀”指称不同的部落,而此后,“廓尔喀”用来专指廓尔喀国,“巴勒布”则指与西藏接壤、贸易的廓尔喀国巴勒布地区。本文各处的“巴勒布”主要指巴勒布地区。

清前中期,巴勒布与西藏之间的贸易形式分为入境贸易和边境贸易。乾隆五十六年,据成都将军鄂辉、四川提督成德奏报,“巴勒布在前藏贸易之人……自康熙年间即在前藏居住,皆有眷属,人户众多,不下数千名口。”①方略馆纂:《钦定廓尔喀纪略》,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1992年,第111页。巴勒布方面亦声称:“藏内之人,亦有在我境内贩运粮食、布匹者。”②方略馆纂:《钦定巴勒布纪略》,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1992年,第303页。双方的边境贸易主要在聂拉木、济咙和绒峡这三个地点进行,西藏在这三个地点都设置了营官管理。

西藏对巴勒布贸易有专门的征税则例,亦分边境贸易和入境贸易征税。据《卫藏通志》载:乾隆五十七年,西藏从巴勒布进口的大米均在边界纳税,“每米一包抽取一木碗,每年约收税米一百数十石”,其余进口物资如“金花、缎匹、珊瑚、珍珠、细软之物”,都按包收税,“每包纳银钱一圆”;进口红花单独按克纳税,“每一克即纳银钱一圆”;从西藏出口的大宗食盐亦在边界纳税,“每包亦抽取一木碗。”③方略馆纂:《卫藏通志》,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1992年,第127页。

清中期西藏虽具有自主的征税权力,但是从更深层次看,西藏在南亚贸易中处于被动地位,巴勒布掌握西藏与南亚贸易主导权,表现为四方面:

(一)巴勒布银币长期作为主币流通于西藏。乾隆五十三年廓尔喀入侵西藏之前,西藏市场内一直使用巴勒布银币,廓尔喀统一巴勒布之后,西藏仍然使用巴勒布制造的廓尔喀银币。巴勒布铸造的银币重一钱五分,其白银来源于西藏,巴勒布把铸造的银币再投放到西藏市场内,循环往复。银币与白银的兑换比率为,巴勒布旧有的掺铜银币九个兑换一两白银,廓尔喀统一巴勒布后,廓尔喀重铸银币,要求把新银币兑换比例提高到六个兑换一两白银。整个西藏市场内的交易均使用巴勒布银币结算,驻扎在西藏的汉人绿营官兵购买粮食物资时,也需使用巴勒布银币。关于这种货币关系形成的原因,鄂辉认为:“卫藏地方行使廓尔喀钱文,总缘唐古忒人等向与廓尔喀交易买卖,是以不得不从其便。”④方略馆纂:《钦定廓尔喀纪略》,第86页。也就是说,在西藏与巴勒布的长期贸易关系中,巴勒布处于主导位置,这才决定了西藏不得不“从其便”而使用巴勒布银币。

(二)巴勒布控制西藏日用百货的进口贸易。清王朝取得了廓尔喀战役的胜利,廓尔喀称臣纳贡,成为清王朝的朝贡国。尽管清政府命令西藏地方政府开始自铸一钱重和五分重两种银币,西藏不再使用巴勒布铸一钱五分重银币,但巴勒布主导西藏与南亚的贸易格局并没有太大变化。战后 (乾隆五十七年),指挥廓尔喀战役的福康安不得不向乾隆皇帝报告:“西藏距内地甚远,距外番较近,藏内出产本少,一切日用所需,如布匹、米石、铜铁、纸张、药材、海螺、果品、蔗糖,及藏番戴用之珊瑚、蜜蜡、珠子等物,皆系自阳布等处贩运而来,若一概禁止贸易,实于藏番不便。”⑤方略馆纂:《钦定廓尔喀纪略》,第699-700页。巴勒布比内地距离西藏更近,西藏出产本少,西藏“一切日用所需”都要从廓尔喀的首都阳布贩运而来,这是巴勒布获得贸易主导权的重要原因。乾隆皇帝亦不得不承认“唐古特与外番贸易一事,势难禁绝,自应照旧通商交市”。⑥方略馆纂:《卫藏通志》,第126页。清王朝仅在《章程》做出新的规定:巴勒布商人每年只准来藏贸易三次,克什米尔商人每年只准来藏贸易一次,这两处的商人来到前藏拉萨后需通过商头呈明驻藏大臣,驻藏大臣向他们发给印照,准许他们在藏内规定的路线行走,并在江孜、定日两处接受驻藏绿营官兵的检查。①《钦定藏内善后章程二十九条》,中国藏学研究中心、中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆、西藏自治区档案馆、四川省档案馆合编:《元以来西藏地方与中央政府关系档案史料汇编》,第一册,北京:中国藏学出版社,1994年,第826页。这条新规定主要针对入境贸易的巴勒布商人和克什米尔商人。但是,据福康安的调查:“西藏地方贸易商民巴勒布及克什米尔回人居住年久,多有在藏生长者,营运货物,系差店伙往来。”②方略馆纂:《钦定廓尔喀纪略》,第699页。显然,《章程》的新规定在贸易次数上无法限制原本已在西藏定居生活多年的巴勒布商人和克什米尔商人,这些商人不需亲自出入西藏,只需差遣“店伙往来”即可。再者,这条新规定也没有对边境贸易作任何新的限制。因此,《章程》亦无法改变西藏与巴勒布的基本贸易格局,西藏所需各种物资仍需从巴勒布进口。

(三)巴勒布主导西藏的羊毛出口贸易。巴勒布商人主导着西藏出口到印度的羊毛贸易。乾隆五十九年,西藏地方政府专门针对廓尔喀商人驮运羊毛颁发了相关规定,显示廓尔喀商人照旧可以在帕里、前藏拉萨、后藏日喀则、江孜等处驮运牛羊毛去印度出售。③“西藏地方政府关于廓尔喀商人驮运羊毛的规定”,孟庆芬译,中国社会科学院民族研究所历史室、西藏自治区历史档案馆:《藏文史料译文集》(无出版信息),1985年,第179页。

(四)巴勒布长期控制克什米尔、甲噶尔(印度)与西藏的贸易通道。在西藏入境贸易的人群中,除了巴勒布商人外,克什米尔商人的数量仅居其次。据福康安的调查,“克什米尔商民一百九十七名。”④方略馆纂:《钦定廓尔喀纪略》,第700页。据《卫藏通志》载:“缠头,一名克什米尔,西域回民,其部落在廓尔喀西南,往来藏中贸易,亦有在藏久住安有家室者,其人以白布缠头,穿大领毡衣,不食猪肉。前藏设有大头人三名,后藏大头人一名管辖。”⑤方略馆纂:《卫藏通志》,第126-127页。巴勒布在克什米尔地区与西藏贸易中所起的关键作用是,巴勒布控制着他们的贸易通道。据福康安调查,“克什米尔通商之路,多由阳布而来。”⑥方略馆纂:《钦定廓尔喀纪略》,第745页。克什米尔商人必须通过巴勒布方能与西藏贸易。

巴勒布还通过地缘优势控制着西藏与甲噶尔(今印度)的贸易通道。道光年间和光绪初年的两份文件表明,西藏与印度的贸易货物一直以来都必须经过巴勒布地区,巴勒布的这种地缘优势一直维持到光绪初年。道光二十二年 (1842),廓尔喀王写给达赖喇嘛的信中指出:“唐古特货物赴甲噶尔,甲噶尔货物赴藏,一切令人阻止,不准由东路前往,只准由巴勒布地方行走。前项各情由均系喇嘛足等会商定例,并给与麻纳噶箕许多金银,方才转回,事已完毕,如此定例。”这封态度强硬的信件表明,廓尔喀方不允许西藏与英印度有直接贸易往来的情况出现,也不允许西藏与英印度通商道路绕过廓尔喀,西藏与英印度之间的货物必须通过巴勒布中转贸易。直到光绪十二年 (1886),驻藏大臣文硕还指出这种贸易格局长期存在:“(西藏)此外所资洋货无多,向皆廓尔喀往来贸贩,从中渔利谋生。”⑦吴丰培编:《清代藏事奏牍》,赵慎应校对。北京:中国藏学出版社,1994年,第221、561页。

二、英印度主导下的西藏与南亚贸易

印度与西藏本不接壤,它们中间横亘着廓尔喀、布鲁克巴及哲孟雄等部落。随着英帝国主义东印度公司的扩张,英印度的南亚政策开始转向北进,英国通过剥离哲孟雄与清王朝的藩属关系,置哲孟雄于英国的保护之下,从而实现英帝国与西藏接界的事实,为英印度直接与西藏贸易铺平道路。西藏与南亚贸易格局的主导权逐渐从巴勒布过渡到英印度手中。英印度获得贸易主导权表现在英印商品免征海关关税、英印不断扩大与西藏的贸易规模、英印通过贸易结构控制西藏市场三个方面。

(一)英印商品免征海关关税。光绪十九年,英国迫使清政府签订《中英会议藏印条款》,确定了清政府在西藏边界设立亚东海关以利于藏印通商。英国采用武力加条约的方式终于绕开廓尔喀而撬开了西藏的南大门。亚东海关设立于光绪二十年五月一日。根据《中英会议藏印条款》规定,“英商在亚东贸易,自交界至亚东而止”,①褚德新、梁德主编:《中外约章汇要1689-1949》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1991年,第250页。英印度与西藏的贸易属于抵关贸易,英商不得越过亚东海关进入西藏境内。

亚东海关最大的特点是不征收关税,其基本原因是清政府以放弃征收百货关税为条件换取印茶不得入藏。英印度与清政府驻藏大臣升泰谈判《中英会议藏印条款》过程中,一直强调要求把印度茶叶进入西藏市场加入条款。一旦允许印茶入藏,这将对传统的川茶输藏贸易产生致命打击,进而动摇清王朝对藏统治的经济基础。中国方面从四川总督、驻藏大臣乃至西藏三大寺都极力反对印茶入藏。中英之间为此问题几乎致使谈判破裂。出于妥协,中英双方最终把征收关税和印茶入藏挂钩。《中英会议藏印条款》第四款规定, “至印茶一项,现议开办时,不即运藏贸易,俟百货免税五年限满,方可入藏销售。”②褚德新、梁德主编:《中外约章汇要1689-1949》,第251页。也就是说,亚东开关五年以后在进出口百货都征税的前提下,印茶才能入藏销售。这是清政府以免征关税换取印茶不得入藏的关键条文。清政府在亚东开关五年后,一直不对百货征税,印茶也就无法进入西藏。清政府放弃亚东关税以换取印茶不得入藏,这是不得已而为之的事情。亚东海关只能对过往货物作稽查、统计和记录,国门洞开的亚东为英印度攫取西藏物资、倾销英印商品提供了绝好机会。

(二)英印不断扩大与西藏的贸易规模。英印与西藏的海关贸易形式属于有限度的直接贸易。光绪二十二年,第二任亚东海关税务司好博逊(H.E.Hobson)指出:“实在通商地方,北则西藏之帕克哩,南则西金之噶伦绷,商人云集以上两处交换买卖,亚东关无非仅见商人来往过货而已。”③中国第二历史档案馆、中国藏学研究中心合编:《西藏亚东关档案选编》,上册,北京:中国藏学出版社,1996年,第499页。英印商人只能在哲孟雄的噶伦绷等着西藏商人过来,英印商人不能越过亚东海关进入西藏境内。

亚东附近的藏人 (卓木人)垄断了帕克里到噶伦绷之间的货物运输工作,他们可以按照规定自由出入亚东海关。这些卓木人使用约3000头骡子、牦牛往返于两地。除了卓木商人之外,有资格直接通过海关到噶伦绷经商的藏人,在西藏属于非富即贵的阶层。好博逊指出:“目前只限于富有之藏人及持有喇嘛发给执照特许代理人才能获准前往西金进行贸易,一般商人则不能前往。”这些藏商到达噶伦绷后,卖出西藏土产,赊买英印商品,光绪二十八年第五任亚东海关税务司巴尔 (W.R.McD.Parr)指出,在噶伦绷的商人与藏商多进行“互相换货而已,本地商人先将洋货赊于藏商,以定收来年之羊毛”。关于噶伦绷英印商人,好博逊写道:“现已可肯定西藏所需求的棉毛织物、五金及烟叶来自噶伦绷、大吉岭与加尔各答,完全由印度北部拉杰普塔纳 (Rajputana)之商人经营,一般货物则由印度教徒及少数穆斯林经销。”④中国第二历史档案馆、中国藏学研究中心合编:《西藏亚东关档案选编》,下册,北京:中国藏学出版社,1996年,第616、832、560页。

西藏地方政府在境内帕克里设置税卡,专门对经亚东进出口货物征税。在征收进口税方面,布坦商人、康巴商人和在印度的藏商需交纳进口税,税率为10%,具有喇嘛发给执照的藏商则一律免收进口税;⑤中国第二历史档案馆、中国藏学研究中心合编:《西藏亚东关档案选编》,下册,第616页。在征收出口税方面,税卡只对骡、马、羊毛、牛尾四项征收,税率分别为:“骡、马每匹抽银二元三安拿七拜司;羊毛每扪抽银一元;牛尾每扪抽银一元八安拿。”⑥中国第二历史档案馆、中国藏学研究中心合编:《西藏亚东关档案选编》,上册,第504页。从帕克里税卡分别征税的情况来看,英印商品能够通过持有免税特权执照的藏商而大量进入西藏。

英国人至迟约在光绪二十三年打通了另一条新的走私贸易通道。光绪二十六年据第三任亚东海关税务司孟国美 (P.H.S.Montgomery)报告:“由藏至印另有一途,在勒巴尔之西,计前年进出口货估价三十一万九千七百二十二两。其出口大宗为硵沙、食盐、羊毛三种,马、骡、牛、羊、山羊时亦有之;进口则棉货、粮食、洋糖、白银之类。”⑦中国第二历史档案馆、中国藏学研究中心合编:《西藏亚东关档案选编》,下册,第681页。这条走私贸易通道的进出口货物价值量几乎与亚东海关的相当。此外,西藏帕克里以南还有多条不经过亚东海关去噶伦绷的走私通道存在。

光绪三十年,英国为进一步扩大与西藏贸易而发动了第二次入侵西藏的战争,迫使西藏地方政府签订了《拉萨条约》,西藏增开了江孜、噶大克两地商埠,英印商人取得了进入西藏境内游历和贸易的权利。英印通过正常海关贸易、走私贸易以及武力增开商埠的方式,不断扩大与西藏的贸易规模。

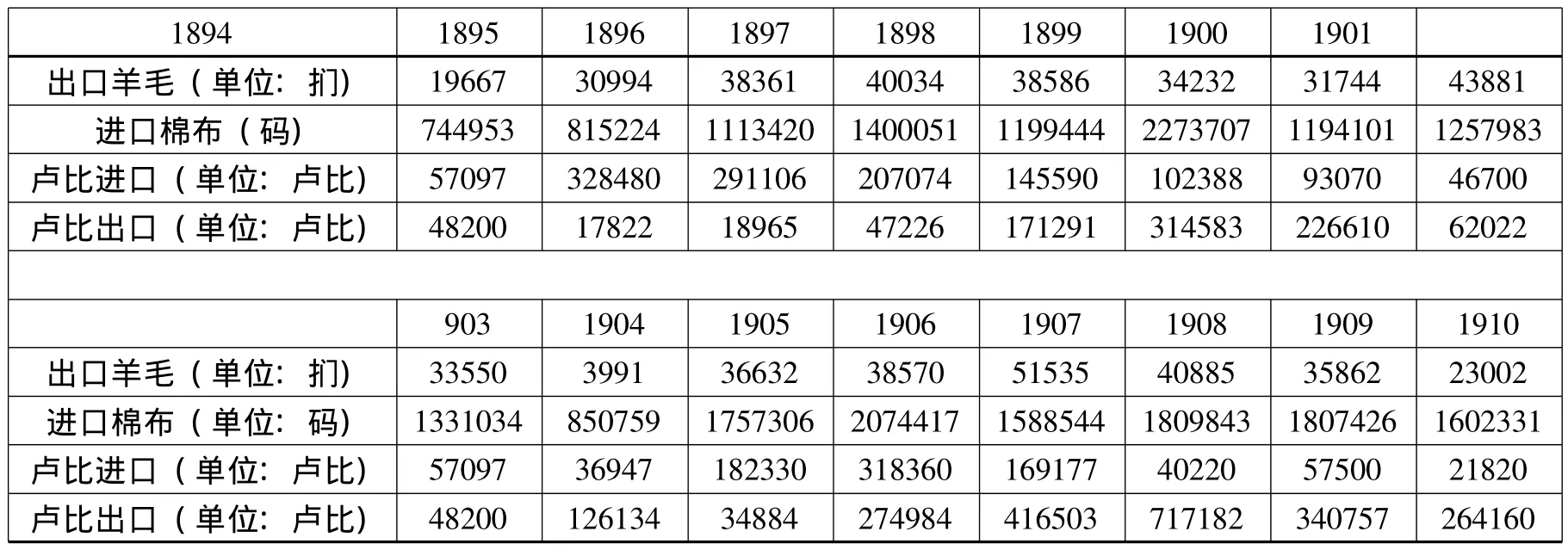

(三)英印通过贸易结构控制西藏市场。清末,英印度逐渐取代了廓尔喀而成为与西藏贸易的主要对象。西藏经济逐渐开始依附于英印度,主要表现在贸易结构的三个方面:1.西藏羊毛大量出口;2.英印度棉布大量进口;3.英印度卢比入侵西藏。本文根据《中国旧海关史料》(1859-1948)将亚东海关历年 (缺1902年)最大宗的进出口货物以及现金卢比进出口数字统计如下表(笔者注:每扪为60斤):

表1 亚东海关主要货物及现金卢比进出口历年统计表

西藏羊毛是经亚东海关出口的最大宗货物,十六年中平均每年出口达2030722斤,英印度棉布是西藏最大宗的进口货物,十六年中平均每年进口达1426283码。上表四组数列相关性最强的为羊毛出口与棉布进口,十六年中这两种货物的数列相关性系数为0.455193098,这反映出了西藏与英印度贸易的基本结构:畜牧业初级产品——羊毛换取工业制成品——棉布。西藏羊毛自亚东海关出口后,经噶伦绷商人转运至加尔各答,多被英美两国商人所运走。①中国第二历史档案馆、中国藏学研究中心合编:《西藏亚东关档案选编》,上册,第501页。光绪二十四年第三任亚东海关税务司孟国美指出:“查羊毛出口,英美两国商人购办者居多,他国未有闻焉。”②孟国美:《光绪二十四年亚东口华洋贸易情形论略》,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅:《中国旧海关史料》(1859-1948),第28册,北京:京华出版社,2001年,第293页。

羊毛是西藏地区制造衣服的重要原料,羊毛大量出口一定程度上造成了西藏青稞产区的藏民难以获得羊毛以织成衣服。关于这一点,第一任亚东海关税务司戴乐尔 (F.E.Taylor)早在光绪二十一年就已指出:“青稞产地百姓习惯将自己生产之谷物交换羊毛,制成衣服,而牧民则情愿将所有羊毛出口印度。过去几年更多羊毛向印度出口,使生产青稞地区之贫民无法换到做衣服所需之羊毛。”③中国第二历史档案馆、中国藏学研究中心合编:《西藏亚东关档案选编》,上册,第399页。控制原材料并推销相应的工业替代产品以实现超额利润,这是近代帝国主义在亚洲惯用的手法。英印度通过亚东海关逐渐控制西藏羊毛出口,一定程度上冲击了西藏传统毛纺织业,这给英印度棉布进入西藏提供了相当的市场空间。

羊毛价格一直控制在英印度商人手中,他们在噶伦绷联合起来共同压低羊毛收购价格,西藏商人则没有决定羊毛价格的话语权。光绪二十七年第四任亚东海关税务司韩德森 (V.C.Henderson)报告:“噶伦绷羊毛采购商似乎有联合起来之迹象,每扪羊毛仅出价14卢比。在帕克里每扪也值14到15卢比。商人当然不肯出售已运至噶伦绷之羊毛,且不再从帕克里购进。噶伦绷之德国商人考布先生预测,今年贩毛商人将亏蚀甚大。”④中国第二历史档案馆、中国藏学研究中心合编:《西藏亚东关档案选编》,下册,第759页。印度卢比进入西藏市场与西藏羊毛出口具有一定关系。表1四组数列中相关性次强的为出口羊毛与进口卢比,相关性系数为0.34297303。关于卢比开始大量进入西藏的原因,光绪二十一年第二任亚东海关税务司好博逊作出如下分析:“查本年进口现银卢比为数之多,其故有二。盖以卢比不但藏国通行,即由藏东至打箭炉各处亦皆通用,而且羊毛、牛尾多产自西藏乡村,作此生意者,东买两三,西收四五,凑集而成,其出卖羊毛、牛尾之乡老村民,不愿以货换货,专喜卖得现银卢比,诸多方便。此其一也。又商人在噶伦绷售却羊毛,携回卢比,如能多集成带往拉萨,换掉藏银,此中亦可获利,缘以卢比而易藏银,每百元计能涨水二三元不等。此其二也。”①中国第二历史档案馆、中国藏学研究中心合编:《西藏亚东关档案选编》,上册,第503页。卢比“通用”于整个西藏地区(包括藏东打箭炉),这是由于西藏各地羊毛逐渐多从亚东海关出口到南亚的英印度。卢比流行到哪里,意味着哪里的羊毛多经亚东海关出口到南亚英印度。换言之,哪里有羊毛买卖,哪里就可以通用卢比。在英印度逐渐控制住西藏羊毛出口贸易的背景下,亚东海关的前四年里印度卢比强力入侵西藏,总计卢比净进口数为751544元,这些卢比迅速与“藏银”达成兑换比率,实现了卢比与白银挂钩,在此种兑换过程中,卢比在兑换比率中占据着绝对优势地位(“能涨水二三元不等”)。

印度卢比在西藏货币市场的强势地位,是由英印度与西藏贸易基本结构所决定的。从某种意义上讲,控制住西藏的羊毛出口,就控制了西藏经济命脉的一半。印度卢比逐渐通用全藏,这一情况与百余年前巴勒布银币流行全藏的内在贸易机制一样,这显示了英印度逐渐取代廓尔喀获得西藏与南亚贸易主导权的过程。

三、清末西藏与南亚贸易对清王朝治藏的制约和影响

清末西藏与南亚贸易对清王朝治理西藏产生了相当的制约和影响力,主要表现在西藏与南亚贸易深刻地影响到驻藏官兵的财政供给。清王朝驻藏财政供给有以下三大特点:

(一)驻藏官兵的财政来源于川藏贸易。清政府颁布《章程》之后,在西藏的清军数量一直维持在较低水平。光绪十二年,四川总督丁宝祯在奏折中指出:“四川历来派往驻藏之兵,至多仅一千四百余人,官则自游击以至千、把、外委,至多不过五十余员,不敢多派。”这些驻藏官兵应支盐粮月费,向系三年一次拨解银十三万两。同治十二年 (1873)至光绪七年,每年由四川省向西藏驻军拨解六万两白银。光绪八年开始,四川省向西藏驻军拨解白银又恢复了三年一次拨解银十三万两的旧制。②吴丰培编:《清代藏事奏牍》,第533、509页。从驻藏官兵的财政来源来看,川藏茶叶贸易的打箭炉关税是驻藏官兵的主要来源。光绪十八年四川总督刘秉璋电称:“川茶全靠藏销,岁稉 (此字误,应作“税”)十余万,藏饷专指此款。”③中国第二历史档案馆、中国藏学研究中心合编:《西藏亚东关档案选编》,上册,第221页。

(二)驻藏财政的运输受制于藏商。光绪二年驻藏大臣松溎在一份奏折中提到:“向来委解藏饷,多在打箭炉城兑给番商。该商人藉资运茶赴藏售卖,按数呈缴藏钱。该委员等即交炉库完差回省在案……惟川省至藏数千余里,山路崎岖,实不易行,每于春领赴省,至冬方可回藏。而又不能全数领齐,其间设有支绌,不得不措借番商,以致意存居奇,诸多掣肘。”④吴丰培编:《清代藏事奏牍》,第416页。打箭炉的茶税银运输是建立在川藏茶叶贸易基础之上,清政府官员在打箭炉把白银“兑给番商”,西藏商人用这些白银在打箭炉购买川茶,他们把这些茶叶长途运送到前藏、后藏各地销售之后,按照当时白银与藏铸银币的兑换比价,把相应数量的藏铸银币交给清政府西藏驻军,供这些驻军发放“盐粮月费”。作为军饷的白银并不入藏,换言之,清政府驻藏财政的军饷实际就是入藏川茶。清政府的驻军财政运输受制于西藏商人,甚至出现驻军所需军饷常常借贷于西藏商人的情况。

(三)驻藏财政受西藏市场货币兑换比率的制约。光绪二十七年,驻藏大臣裕钢指出,西藏驻军财政所需白银例在打箭炉由“番商汇兑,每饷银一两,在藏获兑一钱重之银钱十元……自上年藏中银价陡低,市间以藏钱七八元即可购银一两。各番商均愿购银赴打箭炉买茶,不愿汇兑饷银。于是各台库一旦拮据。”①吴丰培编:《清代藏事奏牍》,第1097页。西藏市场的货币兑换比率一直制约着驻藏财政。

基于以上驻藏财政供给特点,清末随着英印度主导西藏与南亚贸易,英印度逐渐控制西藏市场和藏商,正如光绪二十八年第四任亚东海关税务司韩德森所言:“西藏商人之贸易犹在噶伦绷商人掌握之中,先将洋货赊于藏商,订以来年羊毛抵偿,价当照市计算。”②中国第二历史档案馆、中国藏学研究中心合编:《西藏亚东关档案选编》,下册,第761页。英国发动第二次侵略西藏的战争 (1904)之后,西藏对英印度贸易日渐依赖,西藏市场内再次大量涌入印度卢比,这对清王朝驻藏财政无疑是一次巨大打击。光绪三十年,仅据亚东海关统计资料 (不包括江孜、噶大克两地)显示,印度卢比有147496元逆差进入西藏。光绪三十一年,四川总督锡良指出:“印度卢比流行藏卫,渐及各台,近年则竟侵灌至关内打箭炉,并滇省边境,价值任意居奇,兵商交困,利权尽失,而内地银钱又夙非番俗所能信行。”③四川省民族研究所:《清末川滇边务档案史料》,上册,北京:中华书局,1989年,第71页。清王朝驻藏财政本已受制于藏商,西藏商人又受制于英印度主导的西藏与南亚贸易格局,从而,清王朝驻藏军队财政供给受制于英印度,这给清王朝在西藏有效行使统治权力造成“兵商交困,利权尽失”的局面。

四、结 语

边疆地区的贸易格局是地域人群长期交往过程中形成的基本模式,具有相对的稳定性。战争、章程和条约主要通过控制和变更贸易格局去实现其结构性和持久性的影响力。这种影响力集中体现在贸易主导权上,贸易主导权的核心内容即是控制商品交换价格和货币兑换比率。

传统的南亚贸易格局是由巴勒布所主导,西藏主要向巴勒布开放,英印度最初需加入到南亚旧贸易格局之中,由巴勒布中转贸易销售英印度洋货商品、由巴勒布中转运输羊毛给英印度。廓尔喀战役和《章程》并没有使清政府取得西藏与南亚贸易的主导权,巴勒布仍然主导着旧有的南亚贸易格局。清末英国通过战争、条约手段,迫使清政府同意西藏对英印度开放南大门,英印度遂取代巴勒布而主导了西藏的羊毛出口和棉布进口,形成了英印度主导的南亚贸易新格局。南亚贸易新格局是西方资本主义势力介入南亚之后形成的近代世界贸易体系的一部分,这一形成过程对传统东亚王朝国家产生了极大的冲击力。

南亚贸易的核心商品是羊毛,取得南亚贸易主导权的标志是市场主要流通什么货币。巴勒布主导西藏羊毛出口时期,西藏市场内一度流行巴勒布银币,英印度主导西藏羊毛出口时期,西藏市场内一度流行印度卢比。这反映了西藏在南亚贸易格局中的从属地位。与此形成鲜明对比的是,清政府的铜钱长期不能越过藏东打箭炉而流通于全藏。④乾隆五十七年福康安指出:“内地铜钱亦只行至打箭炉而止。”(《卫藏通志》,第122页)道光二十五年姚莹指出:“关外数千里皆食糌粑,炒青稞粉为之,麦之类也,无米及蔬菜,日用市买皆以物交易,无用制钱者。”(姚莹:《康輶纪行》,西藏社会科学院西藏学汉文文献编辑室编辑,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1991年,第16页)。清末光绪三十三年,川边推行了川铸藏元以抵制印度卢比,中央政府官员甚至提出了“上年四川所铸藏元,即系仿照印度卢比之式,何以藏中能行彼之卢比,而不行我之藏元,其故安在”的疑问。⑤吴丰培编:《清代藏事奏牍》,第1480页。

清政府对西藏的南亚贸易格局一直缺乏足够的认识,也没有想办法去控制住西藏对南亚的羊毛出口,更没能使西藏在南亚贸易格局中取得主导权,在西藏被强力拉入近代世界贸易体系的过程中,西藏出口羊毛价格长期无法自主确定,货币兑换比率和西藏市场受制于英印度,清末西藏经济逐渐依附于南亚英印度的趋势日益明显。清政府的驻藏军队财政不得不受制于西藏与南亚的贸易格局,进而动摇了晚清政府在西藏的统治基础。