城中村非正规住房的形成机理与管治:以深圳市为例

赵 静,闫小培

(1.南京晓庄学院 地理系,南京211171;2.中山大学 地理科学与规划学院,广州510275)

0 引言

快速城市化背景下,发展中国家的城市住房供应能力受到极大的挑战,难以负担正规住房而居住在非正规住房中的居民数量呈上升趋势[1]。非正规住房为因贫困而无法参与正规住房市场的群体提供了居住选择,已成为许多发展中国家城市住房市场的重要组成部分。我国的非正规住房产生于快速城市化和社会经济转型时期,其中以城中村最为典型。城中村是为城建用地所包围或纳入城建用地范围的原有农村聚落,在土地利用、建设景观、规划管理、社区文化等方面表现出强烈的城乡差异[2-4]。利用宅基地抢建住房成为部分城中村居民的普遍行为,导致快速城市化地区的城中村存在大量未经政府许可、脱离政府监管和城市规划控制的非正规住房。城中村内房屋权属大量没有办理登记或者权证不齐,大量的违章建筑没有合法报建和登记手续,却已经建成并入住多年[5]。

国外对非正规住房的研究较早并已形成较为丰富的研究成果,主要集中在非正规住房的类型、特征、空间格局、建设过程、形成机制、影响及管治等方面[6-11]。改革开放以来,我国城市社会结构变化引发了社会极化、城市贫困等城市社会问题,非正规住房研究也逐渐受到学术界的重视。但国内对非正规住房的研究缺乏系统性,零零散散的见诸于文献[12-16]。本研究以深圳市为例,探讨城中村非正规住房的形成机理及管治对策。根据《深圳市城中村改造总体规划纲要(2004)》,深圳市共有320个原行政村,城中村私宅共有35万栋,总建筑面积1.06亿m2,城中村建筑总量十分庞大,且违法建设现象严重。本研究有助于弥补国内相关研究的不足,并为城中村非正规住房的管治提供理论依据。

1 城中村非正规住房的演化过程

城中村非正规住房是随着深圳市城市化快速发展以及相关政策规定的出台而产生和演化的,处于不同阶段的城中村非正规住房具有不同的内涵和特征,涉及城中村住房建设标准和违法建设管理等方面的政策规定是理解城中村非正规住房的前提。

1.1 形成阶段(1982—1988年)

早期的城中村以符合政策规定、解决自我需求为目的的农村型住房形式为主。随着深圳市经济的快速发展,外来人口的增加产生大量低层次的居住需求,城中村村民开始建设私房以出租获益。为了控制城中村村民擅自建设私房现象的蔓延,深圳市政府逐渐出台相关政策进行规制。《深圳市经济特区农村社员建房用地的暂行规定(1982)》和《关于进一步加强深圳特区农村规划工作的通知(1986)》等法规的颁布,赋予了城中村非正规住房明确的内涵——在特区内自行私建的房屋,并逐渐形成240 m2的量化指标。这一阶段的城中村非正规住房主要出现在特区内,抢建行为相对保守,建筑规模和建筑强度较低。

1.2 快速发展阶段(1989—1998年)

《深圳市人民政府关于严禁在特区内兴建单门独院私房的通知(1991)》进一步规定“特区农村村民、城市居民、干部、职工一律不准再兴建单门独院的住宅”。这一时期的非正规住房内涵仍为擅自建设的私房,界定标准仍然延续之前的规定。这一阶段深圳市出现两次城中村非正规住房的建设高潮,分别是1989年特区内实行土地统征和1992年特区内全部城市化之后。特区内非正规住房的建筑强度逐渐增加,建筑面积远超过政府规定的240 m2的标准,“握手楼”、“一线天”等现象开始出现;特区外仍以粗放式发展为主。

1.3 高潮阶段(1999—2004年)

《关于坚决查处违法建筑的决定(1999)》的颁布实施明确了此后所建的违法建筑一律查处。《深圳经济特区处理历史遗留违法私房若干规定(2002)》对城中村违法私房分6类进行处理。其中,“原村民在原农村用地红线内所建违法私房符合一户一栋原则、总建筑面积未超过480 m2且不超过四层”是免予处罚的标准,从而赋予了非正规住房新的内涵:以1999年3月5日为界,之后建设的都属于非正规,以及之前建设的不符合《深圳经济特区处理历史遗留违法私房若干规定(2002)》的处理范畴或未经处理的部分。这一阶段存在两次城中村非正规住房建设高潮,一次是《关于坚决查处违法建筑的决定(1999)》和《深圳经济特区处理历史遗留违法私房若干规定(2002)》(简称“两规”)的颁布实施,另一是特区外全面城市化之后。“两规”对城中村非正规住房的界定方式引发了原村民“抢搭末班车”的心态,形成了抢建风潮。1999—2002年,全市城中村私宅共增加6.48万栋,增长率为26.99%。2004年特区外实现全面城市化之后,宝安和龙岗两区的城中村村民也开始大量抢建住房。2002—2004年,深圳市城中村私宅共增加4.39万栋,增长率为14.4%。

1.4 缓慢增长阶段(2005年至今)

2005年以后,深圳市城中村非正规住房进入缓慢增长阶段。根据《深圳市宝安龙岗两区城市化土地管理办法(2004)》和《深圳市原村民非商品住宅建设暂行办法(2006)》,对于1999年3月5日以后新建的部分,是否符合报建手续是城中村非正规住房的主要判断标准。随着深圳市政府加大对违法建筑查处的力度,开展全市范围的整治市容市貌和违法乱搭建的“梳理行动”,以及2006年开始推行城中村改造,深圳市对城中村住房建设的管理趋于严格。特区内这一阶段新建的城中村住房较少,已进入稳定期;特区外在政策约束下也处于缓慢增长阶段,但建筑强度较前阶段有所提高。

2 城中村非正规住房的形成演化机理

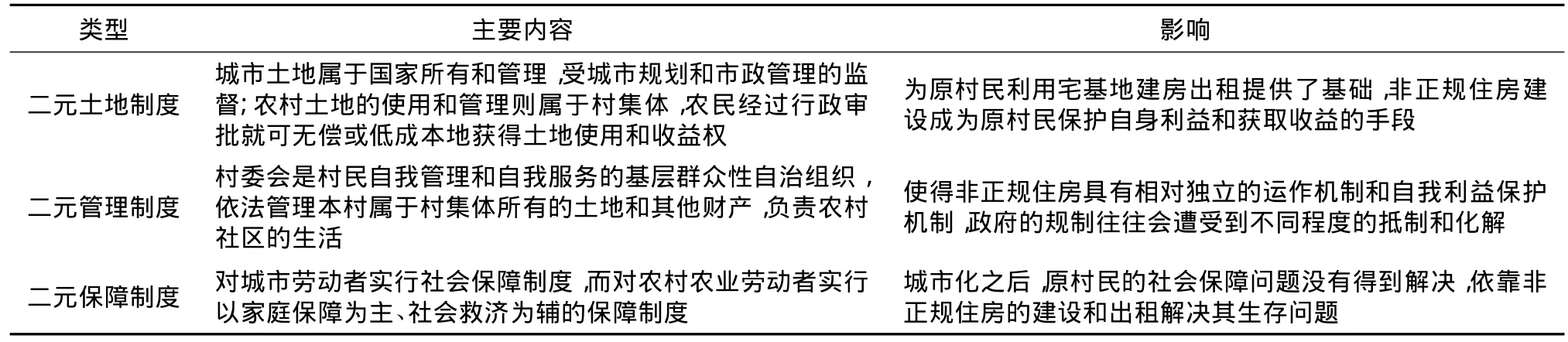

2.1 制度力

2.1.1 二元体制环境。不彻底的城市化进程使二元化的体制环境得以延续,并对城中村非正规住房的形成演化造成显著影响(表1)。深圳市在全面城市化过程中,政府采取征地不征村的方式保留了原村民的宅基地。政府趋利型的土地征用政策使城中村成为城市发展过程中的“孤岛”[17],并为非正规住房的形成埋下了隐患。深圳市在全面城市化过程中,集体土地转为国有化的同时返回了约占统征地3%~4%的土地作为原村民的宅基地及农村集体经济组织的工商发展用地,导致城中村具有事实上的集体土地产权属性。原村民尽可能地利用可支配的土地和空间,为城中村非正规住房的形成与演化奠定了基础。城市化后集体股份公司主要负责城中村经济发展,居委会组织村民自治,由于居委会在经济上依赖于集体股份公司,逐渐形成了以股份公司为核心的城中村管理体制。特殊的管理体制使得城中村非正规住房具有相对独立的运作机制和自我利益保护机制。深圳市在快速城市化过程中,原村民的安置问题并没有得到妥善解决,原村民的社会保障仍由股份公司承担。城乡二元社会保障制度造成原村民“以地生财”观念的延续,推动了城中村非正规住房的发展。

表1 二元体制环境对城中村非正规住房形成演化的影响Tab.1 The impact of binary-system on the evolution of informal housing in urban village

2.1.2 相关政策与监管的缺失。深圳市政府针对城中村住房建设的政策设计具有滞后性和不连续性,造成原村民的投机心理。其中,1986年规定“在宅基地内每栋不能超过3层,3人以下的住户,其建筑面积不得超过150 m2,3人以上的住户,其建筑面积最多不超过240 m2”;2001年则重新进行了界定,“原村民在原农村用地红线内所建违法私房符合一户一栋原则、总建筑面积未超过480 m2且不超过4层”。在政策出台前缺乏充分的论证,对政策出台后的效果预期不够,难以达到控制和管理非正规住房建设的目标,反而诱发原村民“抢搭末班车”的心理,引发城中村非正规住房建设的高潮。而且相关政策法规缺乏有效的制衡机制。政府在政策的制定上照顾了已建房者的利益,而对已建房者和未建房者之间的不公平则缺乏考虑,强化了原村民的寻租心理。当非正规住房建设演化成城中村的普遍现象时,在“法不责众”的整体氛围下,政府的监管难度不断加大,导致非正规住房的累积效应不断扩大。

2.2 市场力

2.2.1 经济利益驱动。城中村非正规住房建设是原村民在利益驱动下的理性选择,稳定可靠的收益是非正规住房产生的直接经济动因。快速城市化过程中,原村民失去了赖以劳作的土地,建房出租便成了生活收入的主要来源。非正规住房建设虽然可能会遭遇政府的处罚,但只要租金收入足以抵消因罚款而增加的成本,原村民就会违规建房。城中村住房建设不涉及土地出让金、报建和配套等费用,是一种低成本的住房建设模式。在房屋租赁市场推动下,原村民千方百计规避政府监管,形成了大量布局混乱、密不透风的“握手楼”、“接吻楼”。原村民在自身能力的约束下,自发选择一条风险较小而收益可观的“以地生财”道路,体现了原村民的经济理性。

2.2.2 低层次居住需求。低层次的居住需求是城中村非正规住房形成与演化的重要推动因素。深圳属于典型的移民城市,2009年户籍人口仅占全市总人口的14.18%。受收入水平的限制,外来人口的住房支付能力普遍较弱,因此多倾向于选择价格低廉的住房。而针对外来人口的住房供应则存在政府与市场双重失灵的现象。深圳市住房保障对象以户籍低收入群体为主,暂时无力保障大量低收入外来人口。城市正规住房供给体系的有限可进入性导致低收入外来人口的住房需求只能通过其他方式解决。城中村非正规住房的形成与发展体现了对城市住房供应体系不足的响应。

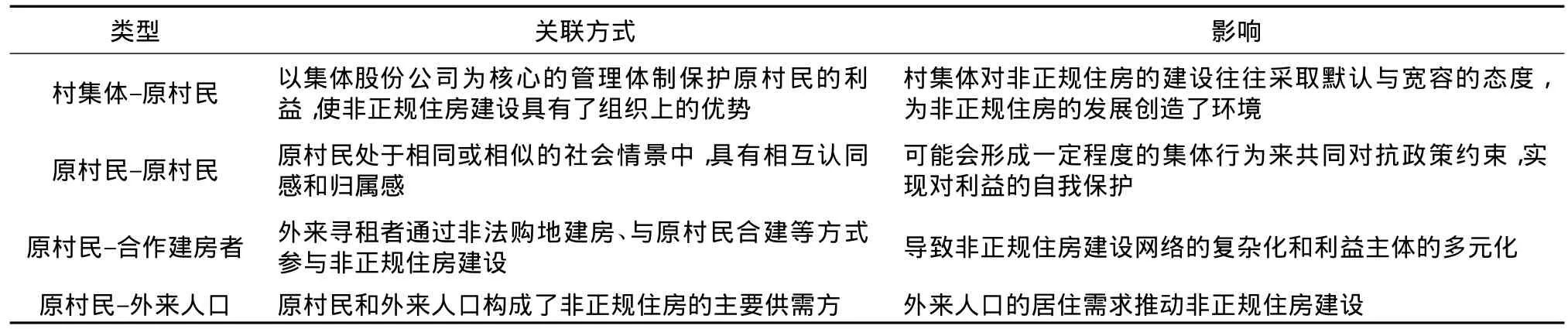

2.3 社区力

2.3.1 利益共同体的形成。城中村非正规住房在演化过程中形成了不同类型的利益共同体,强化了不同利益主体之间的关联(表2)。以集体股份公司为核心的城中村管理体制,促使了“村集体-原村民”利益共同体的形成。集体股份公司管辖下的城中村具有共同价值观和社会身份认同,村集体对非正规住房的建设往往采取默认与宽容的态度。原村民普遍存在从众心理,导致非正规住房建设在一定程度上已演化为原村民的集体行动,形成“原村民-原村民”利益共同体。原村民和外来人口构成了城中村非正规住房的主要供需双方,形成“原村民-外来人口”利益共同体。外来人口依赖城中村解决其居住需求,而这种居住需求又是城中村村民违反政府相关规定、进行非正规住房建设的动力源。合作建房者通过非法购地建房、与原村民合建等方式参与到非正规住房建设过程中,形成了“原村民-合作建房者”利益共同体,导致非正规住房建设网络的复杂化和利益主体的多元化。不同类型利益共同体的形成推动了非正规住房的发展,并导致城中村非正规住房问题的复杂化。

表2 城中村非正规住房形成演化的利益共同体Tab.2 The stakeholders of the informal housing supply in urban village

2.3.2 理性与博弈。城中村非正规住房的形成与演化体现了原村民的生存理性。征用土地后对村民的补偿、农村土地和厂房出租后的集体分红、农民私房出租的租金等,都是在快速城市化背景下土地带给村民最直接的经济收益,这些城中村发展过程中独特的经济特征延续了原村民“以地生财”的观念[18]。受文化水平和生存技能的限制,原村民在正规就业市场缺乏竞争力,住房建设和出租能够规避市场就业的门槛和风险,而且丰厚的出租收益为大部分原村民带来相对富足的生活。因此,原村民仍未摆脱依赖土地的经济发展模式,利用宅基地建设住房成为获取收益的最直接方式,体现了原村民的理性逻辑。

“法不责众”的博弈心态是非正规住房存在与发展的重要影响因素。深圳市城中村非正规住房的规模较大,如果单纯以法律手段来解决可能引发原村民的强烈反抗和社会冲突,因此,政府对城中村非正规住房一度采取忍让和回避的态度。例如,深圳对城中村违法私房的界定标准一改再改,反映了政府在与原村民博弈过程中的态度不坚定,也增加了原村民的博弈心态。

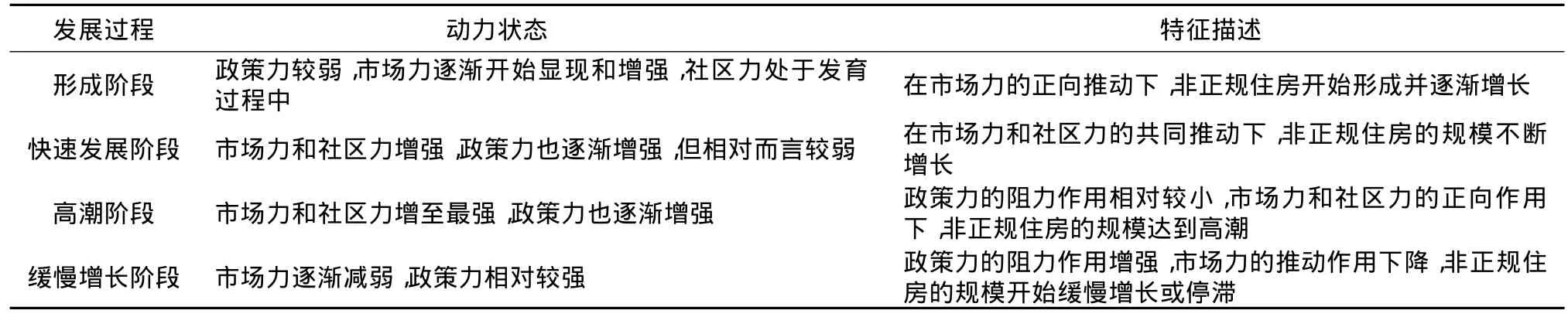

综上所述,城中村非正规住房的形成与发展是政策力、市场力和社区力之间相互作用的结果,处于不同发展阶段的非正规住房各种动力的大小和方向存在差异(表3)。城中村非正规住房在形成发展的初期,政府的管治力度较小,因此,政策力相对较弱,市场力和社区力也处于发育过程中;租赁需求的增加和非正规住房的发展导致市场力和社区力逐渐增强,而政策力则处于相对较弱的状态;随着非正规住房问题的凸显,政府的管治力度逐渐加强,政策力逐渐增强,非正规住房开始缓慢增长或停滞。

表3 城中村非正规住房形成演化的动力状态与特征描述Tab.3 The evolution dynamics and characteristics of the informal housing in urban village

3 城中村非正规住房的管治建议

3.1 理顺城中村管理体制

以股份公司为核心的村集体组织的管理模式,导致政府制定的各种针对城中村住房建设的监管措施在实际执行过程中被层层化解。其结果是相关政策法规没有得到有效落实,导致非正规住房规模的增加以及“建—拆—再建”的恶性循环。应理顺城中村住房建设的管理体制,改变过分依赖村集体股份公司的管理模式,将城中村纳入政府统筹管理并形成多部门参与的管理体系,实现对城中村住房建设的有效监管。

对城中村非正规住房实施有效管治的前提是控制其进一步的增长与蔓延,在控制增量的基础上解决已有的非正规住房问题。非正规住房的核心特征是产权的模糊与不安全,因此控制非正规住房增长的关键是明晰产权。政府可借助普查数据和遥感监控等手段摸清现有的非正规住房规模,在此基础上明确城中村非正规住房的产权界定标准,并对城中村非正规住房建设实行严格的监管。

3.2 分类处理已有的非正规住房

城中村非正规住房在规模和实际发挥的功能上都已成为城市正规住房市场的有效补充。在政府暂时无法为外来人口提供大量廉租住房的约束条件下,将符合条件的非正规住房逐步纳入规范管理,能够缓解低端住房市场的供给压力。因此,对现存的非正规住房应采取差异化的处理方式,对于严重影响城市发展、存在安全隐患的要进行清理,其他大部分非正规住房则在提高居住环境的同时,维持其低成本供应的特征。短期内,非正规住房的经营和管理仍以原村民为主,政府通过制定相关政策进行监管,并对非正规住房进行物质环境改造和服务设施配套。在条件成熟后,可通过回购、签订长期租约等方式,将非正规住房转化为保障性住房。

3.3 寻求城中村村民的认同与支持

城中村村民是非正规住房的供给主体,控制城中村非正规住房的增长并将其纳入政府统筹管理,前提是了解和保障城中村村民的需求,获取城中村村民的认同和支持。城中村村民在快速城市化过程中丧失了赖以生存的土地,非正规住房建设和出租能够规避市场就业的门槛和风险,因此,城中村村民仍未摆脱“以地生财”的经济发展模式。政府应通过保障城中村村民的就业、子女教育等问题解决其后顾之忧,使城中村村民脱离“抢建—制止抢建—再抢建”的恶性循环,并引导和帮助城中村集体股份公司提升经营和管理水平,为城中村经济的持续发展提供支撑。

3.4 构建相关利益主体的参与机制

长期以来,城中村改造中试图通过规范城中村村民的住房建设行为来解决非正规住房问题,而对其他利益主体缺乏应有的重视。在大量低收入外来人口的居住需求的推动下,这种以“堵”为主的管治方式难以真正解决城中村非正规住房问题,往往造成城中村改造计划的搁置。综合考虑不同利益主体的诉求,构建相关利益主体的参与机制是实现有效管治的基础。应通过制定相应的规则和措施,疏导不同利益主体的需求,尤其是低收入外来人口的居住需求,使其可以在正规住房供给体系中获取可负担住房。

[1]Shatkin G.Planning to Forget:Informal Settlements as Forgotten Places in Globalizing Metro Manila[J].Urban Studies,2004,41(12):2469-2484.

[2]阎小培,魏立华,周锐波.快速城市化地区城乡关系协调研究——以广州市城中村改造为例[J].城市规划,2004,28(3):30-38.

[3]田莉.“都市里的村庄”现象评析——兼论乡村-城市转型期的矛盾和协调发展[J].城市规划汇刊,1998(5):54-56

[4]魏立华,闫小培.“城中村”:存续前提下的转型 ——兼论“城中村”改造的可行性模式[J].城市规划,2005,29(7):9-15.

[5]建设部课题组.城中村规划建设问题研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2007:13-14.

[6]Jones G.Privatizing the Commons:Reforming the Ejido and Urban Development in Mexico[J].International Journal of Urban and Regional Research,1998,22(1):76-93.

[7]Kombe W J.Land Use Dynamics in Peri-urban Areas and Their Implications on the Urban Growth and Form:the Case of Dares Salaam,Tanzania[J].Habitat International,2005,29(2):113-135.

[8]Fekade W.Deficits of Formal Urban Land Management and Informal Responses under Rapid Urban Growth:An International Perspective [J]. HabitatInternational,2000,24(2):127-150.

[9]Zebardast E.Marginalization of the Urban Poor and the Expansion of the Spontaneous Settlements on the Tehran Mmetropolitan Fringe[J].Cities,2006,23(6):439-454.

[10]Abbott J.A Method-based Planning Framework for Informal Settlement up Grading[J].Habitat International,2002,26(3):317-333.

[11]Wekesa B W,Steyn G S.A Review of Physical and Socio-economic Characteristics and Intervention Approaches of Informal Settlements[J].Habitat International,2011,35(2):238-245.

[12]赵燕菁.廉租房建设与国家宏观经济[J].城市发展研究,2005,12(3):1-14.

[13]周凌,赵民.构建多层次的城镇住房供应体系——基于厦门市实证分析的讨论[J].城市规划,2008,32(9):28-37.

[14]刘冉,黄大志,刘盛和.城市化视角下北京农村居住用地非正规市场的形成机理[J].地理研究,2010,29(8):1355-1368.

[15]赵静,薛德升,闫小培.国外非正规聚落研究进展与启示[J].城市问题,2008(7):86-91.

[16]赵静,薛德升,闫小培.国外非正规聚落的改造模式与借鉴[J].规划师,2009,25(1):80-84.

[17]张京祥,赵伟.二元规制环境中城中村发展及意义的分析[J].城市规划,2007,31(1):63-66.

[18]周锐波,周素红.城乡结合地区违法建设产生的原因与对策研究[J].城市规划,2007,31(5):67-71.