中医教育循证决策研究方法与应用举隅*

于 河,王思成,白俊杰,吴宇峰,谷晓红

中医教育循证决策研究方法与应用举隅*

于 河,王思成,白俊杰,吴宇峰,谷晓红

中医教育;循证决策;方法学研究;临床流行病学;定性研究

人才是中医药创新发展中最具能动性的要素。随着科技的进步和社会各界对中医药多元化的需求,对中医人才的要求也在发生深刻变化,对中医教育提出了更高的要求。但当前中医教育研究的方法多集中于文献研究、问卷调查、专家经验、案例分析等,并由此提出相应解决方案或改革措施。而一项中医教育研究的结果是否真实可靠关键在于其研究方法的科学性与可靠性。应用以上方法是否可以客观、真实地反映实际情况并为中医教育的改革和发展提供可靠的证据已受到诸多质疑,笔者就循证决策的应用做一探讨。

1 中医教育循证决策的概念和内涵

传统的以经验为主的决策模式正在面临以科学证据为基础的循证决策模式的挑战。循证决策包含3个环节:产生证据、总结和传播证据、利用证据进行决策[1]。笔者提出:中医教育循证决策是指尽可能依据更好的证据来制定中医教育相关政策和规定。循证是一种系统方法、一种理念。循证理念源于循证医学(EBM)概念的形成。EBM是1992年由加拿大著名临床流行病学专家David Sackett提出,“EBM是指慎重、准确和明智地应用当前所能获得的最好的研究证据来确定对患者的治疗措施。”[2]各行各业都可以通过循证的方法进行决策。

中医教育循证决策和临床循证决策具有相似的过程。制定当前最佳证据支持的临床决策需要满足以下4个条件:提出一个可被回答的研究问题,获取最佳证据,评价证据,应用证据。临床决策的过程实质上是以信息资源为基础的决策主体知识结构不断更新、完善和对疾病的认知逐渐深化的过程[3-4]。中医教育循证决策的开展过程与思路和以上临床循证决策是一致的。开展中医教育循证决策,首先需要探索适合中医教育研究的科学方法。专家经验、观点、现状调查是当前比较常用的中医教育研究方法,但论证强度低,在大范围推广由以上方法获得的决策之前,需要明确该决策的适用性和确切效果。当前缺乏对于中医教育研究方法学的规范,针对于此,笔者提出可借鉴临床流行病学中成熟的科学设计方法,应用于中医教育研究领域,以规范中医教育研究领域内的研究方法,可以使我们提出的有关中医教育的科学问题,通过科学的、严谨的方法,获得可靠的结论,最终实现中医教育循证决策。

2 中医教育循证决策证据分级

循证医学强调证据,临床流行病学提供科研方法。循证医学根据不同科研设计把临床流行病学科研方法分为不同的证据等级。所谓证据强度,又称论证强度,是指研究结果的真实性和可推广应用性。流行病学设计中以干预措施的效果为例,依据证据强度构成为:Ⅰ级为随机对照试验(RCT),Ⅱ级为队列研究,Ⅲ级为病例对照研究,Ⅳ级为系列病例研究,Ⅴ级为病例报告、传统综述、专家观点或经验[5]。

中医教育研究同样可以应用循证医学基于证据等级体系的方法进行设计。流行病学方法不改变方法学原理,保留其科学性和固有的优缺点,但是研究人群和目标可以从某种药物或疗法对某种病证的疗效评价,转化为某种中医教育改革措施或教学法对目标学生群体的教学效果评价,使现有的成熟的临床流行病学科研设计适用于中医教育研究领域。

3 中医教育循证决策研究方法

可以使用多学科的研究方法开展中医教育研究,充分利用现有资源作为研究基础。例如现有的文献研究、专家观点、个人教学经验等资源,如果直接作为证据使用,在证据体中属于低证据等级。可把这些低证据等级资料通过定性研究方法进行汇总、归纳,形成科研假说,再结合使用以上流行病学定量的科研设计通过教学效果评价获得客观的结论。

定性研究方法于20世纪初被广泛应用于人类学、社会学、心理学、民俗学等学科[6],20世纪90年代已经被逐渐应用于医学研究领域。沿用定量的方法对于探索人类的思维与思想具有局限性,因为这些信息是很难量化的。仅应用定量方法很难对中医教育研究领域产生的问题进行描述和评价。目前中国对于中医药定性研究大多局限于方法学探讨,使用定性研究方法开展中医教育的研究通过检索CNKI数据库尚未获得。

中医教育定性与定量研究方法相结合的常用模式有3种:1)序贯结合:先用定量方法找出关键的问题,再用定性方法进行调查;或者是在构建定量方法之前,采用定性方法进行探索性研究以提供参考变量。2)平行结合:两组方法同时应用,并互为补充。3)两种方法在微观的方法层次上进行结合:例如在一个相关的应答者样本中进行焦点组访谈,为一项调查问卷的设计或验证拟订一份草稿[7]。

4 应用举隅

笔者将来自文献和通过定性访谈的方法汇总构成北京中医药大学优秀学生的可能要素,在此基础上应用流行病中“病例对照研究”设计,探索应用于中医教育领域,回顾性获得北京中医药大学优秀学生的形成与哪些要素有相关性,及其相关强度,具体步骤如下。

1)应用社会学定性研究方法进行教师、学生访谈,结合文献资料,获得与优秀人才的形成可能的相关要素。

研究目的:应用社会学定性研究方法描述、归纳与北京中医药大学优秀人才形成具有相关性的要素。

研究内容:挖掘中医教师与学生对于北京中医药大学优秀学生形成过程的认识、经历和观点。

资料收集方法:个体深入访谈。

访谈对象:来自北京中医药大学的教师和学生。

抽样原则:目的性抽样,依照定性研究的原则,当信息获得饱和,没有新的类别(category)产生时,停止抽样,按照既往经验,拟20例访谈样本。

制定访谈提纲:

①您认为什么学生是北京中医药大学优秀学生?他们应该具备哪些素质?

②北京中医药大学优秀学生的形成和哪些要素有关?为什么?

③在对中医学生的培养过程中应注重哪些方面或环节的培养和引导?为什么?

④您在接受中医教育的过程中有哪些体会和经验?您希望从院校教育中获得哪些帮助?对日后成为或培养出优秀学生有什么意义?

⑤您认为当前中医教育有哪些需要改进的地方?为什么?

⑥您对优秀学生的形成和中医教育还有哪些体会和经验?

资料分析方法:主题分析。

预期研究结果:获得与北京中医药大学优秀人才形成具有相关性的要素1、要素2、要素3等诸多要素。

2)序贯开展病例对照研究,明确以上要素与北京中医药大学优秀学生的相关性。

研究目的:通过病例对照研究开展从文献和定性访谈中获得的各相关要素与成为优秀学生的相关性研究,获得OR值,并推断各要素与优秀学生形成的相关性。

研究对象来源:北京中医药大学学生。

优秀学生来源:根据访谈所获结论定义“北京中医药大学优秀学生”。拟北京中医药大学优秀毕业生、综合量化(包括德育、智育、体育评价在内)排名前20%的学生。

对照组学生来源:以年级、专业、学历为配对因素,对以上学生进行对照。

试验设计:

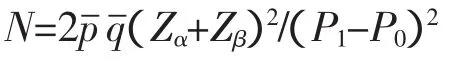

①样本量:根据非匹配设计且病例与对照组相等的病例对照研究的样本量公式来估计:

预设 OR 值为 3.0,P0为 60%,设 α=0.05,β=0.10,估计样本量N=89.4例≈90例,每组取90例。

②暴露因素:定性研究和文献研究所获得的研究结果,即要素1、要素2、要素3等。

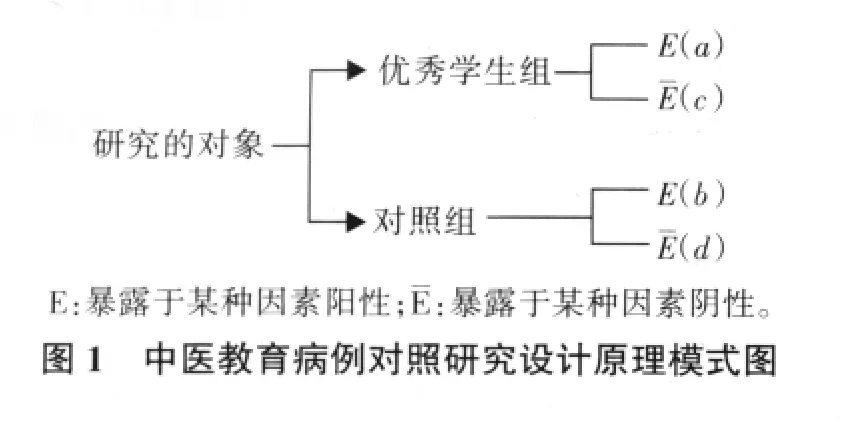

③中医教育病例对照研究设计原理模式见图1。

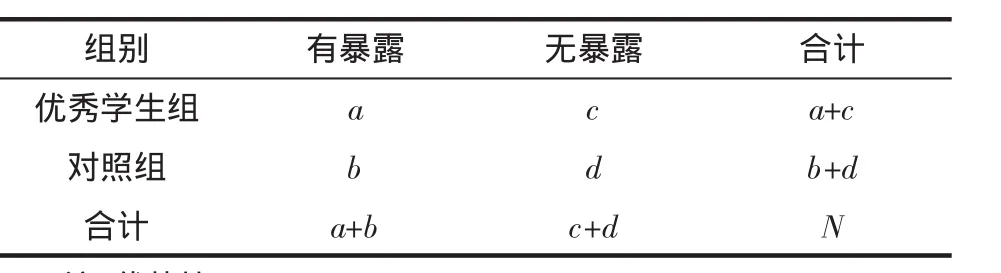

④成组病例-对照研究结果分析见表1。

表1 成组病例-对照研究

3)通过以上新方法学模式探索各要素与优秀学生形成是否具有相关性,并获得OR值,以推断如上因素与优秀学生形成的相关强度。

此研究的结论将揭示产生优秀学生的必要条件,可以为教育改革提供方向和证据,为培养优秀学生提供指导性意见。对于今后的中医教育,体现在课程教育、素质教育等过程中,孵育名医,打造摇篮工程具有重要意义。

病例-对照研究相对于论证强度更高的队列研究和随机对照试验(RCT)来说,耗时短、相对节省人力物力,短时间内可以获得结论。缺点是不能证明因果关系,其证据强度低于队列研究和RCT设计。所以未来的研究方向可在本次回顾性研究的基础上,前瞻性设计观察性研究,以如上要素为暴露,分析暴露组与非暴露组的产生优秀学生的比率,以获得如上因素与优秀学生的因果关系,并获得RR值,以获得不同要素对于优秀学生产生的因-果效应强度。虽然RCT是效果评价的金标准,但是不具有前期工作基础,缺乏理论根据和科学假说的建立,直接进行大样本、多中心的RCT研究是不合适宜的。病例-对照研究是因果关联推断的基本研究方法,也是RCT和队列研究的前期工作,用以产生合理的科学假说。

5 小结

综上所述,创新性应用临床流行病学中成熟的科研设计方法结合社会学定性研究方法,形成可以用于中医教育研究的科研方法学,以规范中医教育领域内的研究方法,为产生高质量中医教育研究成果提供方法学模式,以推动中医教育改革向前稳固发展。使中医教育决策和中医教育研究从专家经验、个人体会等证据等级上升到具有一定适用性、可靠性的高证据等级。使中医教育及其改革措施从经验决策向循证决策转变,使我们的中医教育及其改革措施能够获得理想的效果,培养出高素质的符合时代要求的中医人才[8-9]。

[1] 胡善联.循证卫生决策研究方法介绍[J].中国循证医学杂志,2007,7(2):142-146.

[2] Sackett DL,Straus SE,Richardson WS,et al.Evidencebased medicine:how to practice and teach EBM[M].2nd edition.London:Churchill Livingston,2000.

[3] 周建宣.循证医学在医院管理决策中的合理内核[J].中医药管理杂志,2007,15(9):649-651.

[4] 王 伟,张铁山,王 磊.基于循证医学临床决策模式研究[J].医学与社会,2005,18(8):35-37.

[5] 刘建平.传统医学证据体的构成及证据分级的建议[J].中国中西医结合杂志,2007,27(12):1061-1065.

[6] Pope C,Mays N.Reaching the parts other methods cannot reach:an introduction to qualitative methods in health and health services research[J].BMJ,1995,31(1):42-45.

[7]付 瑛,周 谊.教育研究方法中定性研究与定量研究的比较[J].医学教育探索,2004,3(2):9-11,21.

[8] 马 融,李新民,张喜莲,等.构建中医儿科学立体化教学模式,提高学生综合素质[J].天津中医药大学学报,2009,28(4):207-208.

[9]王慧生.教学质量监控体系构建中几个关键问题探讨[J].天津中医药大学学报,2008,27(2):89-91.

G640

A

1673-9043(2012)03-0166-03

北京中医药大学2012年度校级教育科学研究项目(XJY12047);北京中医药大学传承型和创新型科研创新团队资助项目(01006030)。

100029 北京中医药大学(于 河,白俊杰,吴宇峰,谷晓红)100026 国家中医药管理局科技司(王思成)*

于 河(1979-),女,博士,讲师,主要从事应用温病学的辨证思路指导临床相关热证的研究及应用循证医学和定性开展中医药的研究。*

王思成,谷晓红。

2012-05-25)

——访北京中医药大学东直门医院大内科副主任、中医内科教研室主任赵进喜教授