中国大陆社区心理学发展的现状、困难与机遇*

杨莉萍D.D.珀金斯

(1.南京师范大学心理学院,南京 210097;2.美国范德堡大学社区研究中心,纳什维尔 37203)

中国大陆社区心理学发展的现状、困难与机遇*

杨莉萍1D.D.珀金斯2

(1.南京师范大学心理学院,南京 210097;2.美国范德堡大学社区研究中心,纳什维尔 37203)

对CNKI“学术文献总库”中有关社区心理学的研究成果进行检索,使用Endnote的文献管理与分析功能、CNKI的学科类别分组功能以及内容分析法对检索结果进行分析,得出中国大陆社区心理学研究的现状:(1)成果总量不多,2000年以后出现增长趋势;(2)尚未出现特定的“研究中心”,包括具有明显领先优势的研究者或研究机构、集中发表该领域研究成果的专业刊物或出版单位等;(3)出自心理学的研究成果最多(约占成果总数的1/3),其他学科类别依次为医学、社会学及统计学、医疗卫生政策与法律、教育与管理等;(4)研究对象集中于“老年人”和“青少年”两个群体,关注心理健康和心理干预问题;(5)主要采用测量和调查等实证研究方法,研究对社区实践的卷入不深。中国大陆社区心理学的发展面临三重阻力:(1)自上而下的行政化社区管理体制造成公民(包括心理学家在内)社区意识的普遍淡漠,致使社区心理难以进入心理学研究的视域;(2)心理学家普遍重视理论研究,对参与社会实践较少兴趣和经验;(3)实证主义研究范式的心理禁锢。社区心理学在中国同时也面临发展机遇:首先,社会改革与发展过程中涌现出大量的社会心理问题,政府和社会对解决这些问题的迫切需求为社区心理学的发展创造了契机;其次,大型组织和企业积极参与行动研究对社区心理学的发展起到助推作用;第三,心理学学科自身生存与发展的需要为社区心理学的发展提供了内在动力。

中国大陆心理学;社区心理;研究现状;困难与机遇

社区心理学是在社区背景中对社会系统与个体福祉之间关系的研究,它代表了对于人以其生活于其中的社区环境和社会系统为背景的行为和幸福的一种新的思考方式(Perkins,2011;Levine,Perkins&Perkins,2005,p3.)。社区心理学的诞生以1965年在美国召开的“斯万普斯科特会议”(Bennett,et al.,1966)为标志,迄今已有46年的发展历史。在美国,社区心理学设有专业分会(美国心理学第27分会,1973年成立),有两个专业刊物(American Journal of Community Psychology,简称AJCP;Journal of Community Psychology,简称JCP),已纳入多个学科(包括心理学、管理学、社会工作等)的本科、硕士、博士阶段必修课程。与此同时,其他许多国家(加拿大、英国、新西兰、南非等)和地区(欧洲、澳洲、拉丁美洲、亚洲等)的社区心理学也都有不同程度的发展(Reich,Riemer,Prilleltensky,&Montero,2007)。社区心理学的根在美国,但最近十年,上述国家和地区的社区心理学已逐渐超越早期的美国模式,融入本国或跨国区域间的文化脉络,形成各具特色、不同模式的社区心理学(Perkins,2009)。在亚洲,韩国与日本自2004年开始定期轮流举办“日韩社区心理学研讨会”(Sasao,2005)。香港和台湾也有不少大学开设社区心理学课程(陈嘉凤,周才忠,2005),并对社区卫生服务有过一些研究。中国大陆社区心理学的研究和发展相对滞后,才刚刚开始。

一、中国大陆社区心理学研究的现状

(一)成果总量不多,2000年以后出现增长趋势

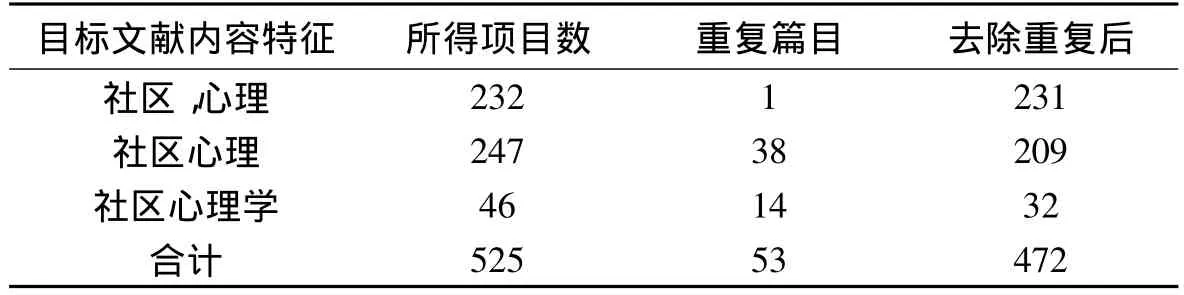

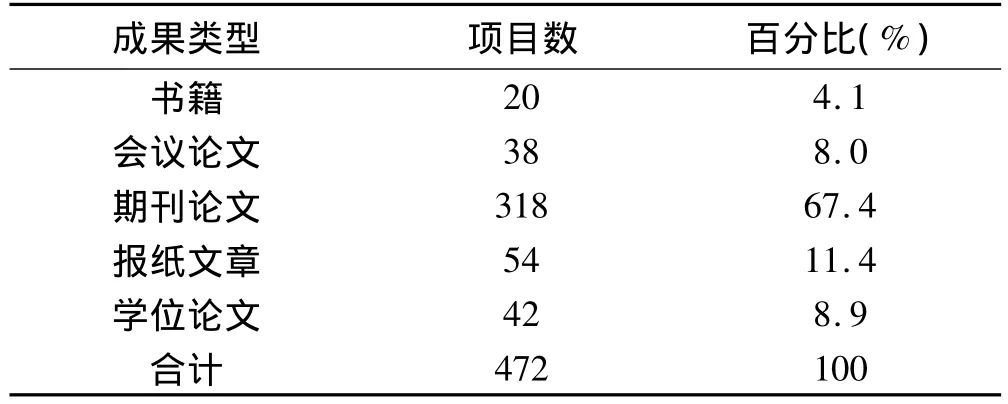

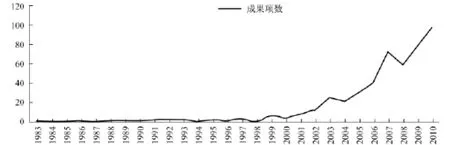

进入中国知网(CNKI)的“学术文献总库”,在“目标文献内容特征”栏依次输入“社区,心理”、“社区心理”或“社区心理学”,“检索时间段”从建库(1915年)至检索当日(02/09/2011),“检索类型”设置为“主题检索”,进入记录的文献总数合计为525项。将所有文献导入Endnote,利用后者的文献管理与分析功能,删除重复篇目(duplicates)53项,得到的研究成果总数为472项(表1)。其中,期刊论文最多,为318篇,占67.4%(表2)。对各项成果发表的时间段进行分析发现,该领域最早的研究成果出现于上世纪80年代,整个90年代成果数量都很少,2000年以后出现明显增长趋势(图1)。

表1 社区心理(学)研究成果(1915-2011年)

表2 社区心理(学)研究成果类型(N=472)

图1 社区心理(学)研究历年发表成果数(N=472)

(二)尚未形成特定的“研究中心”,包括具有明显领先优势的研究者或研究机构、集中发表该领域研究成果的专业刊物或出版单位等

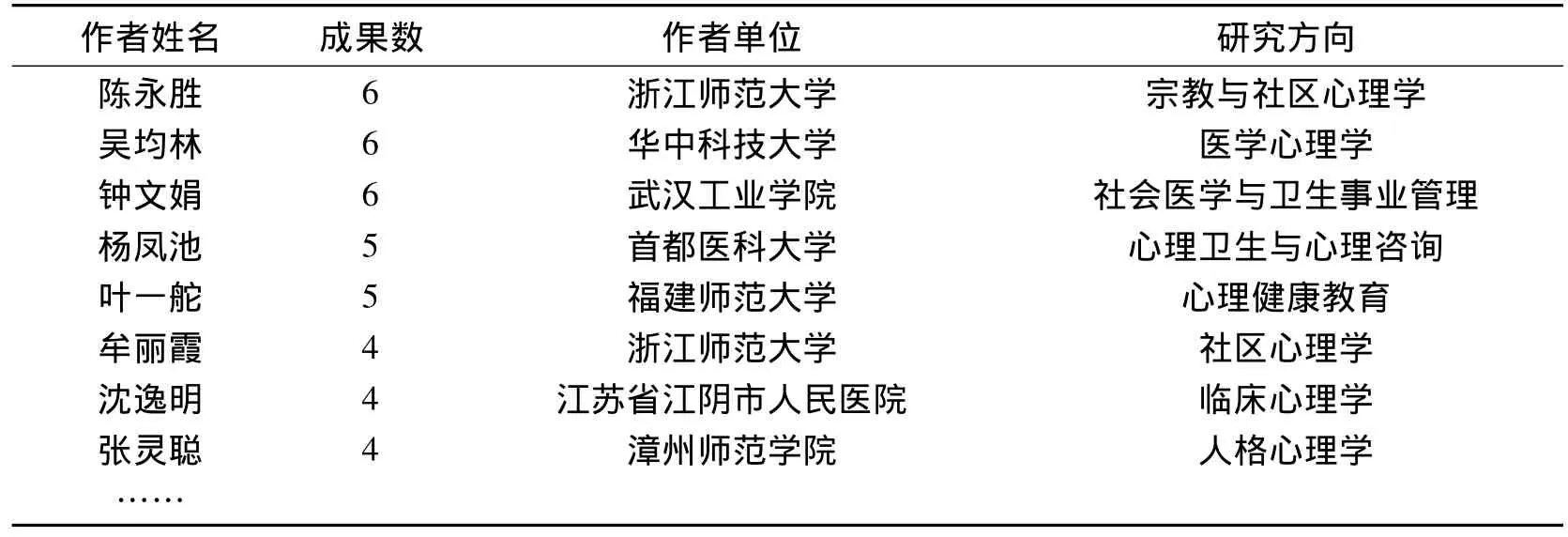

使用Endnote的文献管理与分析功能对472项成果的作者及其所在单位、成果所发表的刊物(或出版单位)分别进行排序,除了发现几位对该领域有较多关注的研究者外(表3),无论研究机构或发表刊物都相对分散,未检出在该领域具有明显领先优势的研究中心。有一点需要说明:使用不同数据库和不同的文献管理分析软件所得出的作者及机构、刊物排名肯定会有一定差异,事实上仅仅是检索时间不同就会产生不尽相同的结果。排序结果带有一定的偶然性,对此无须争议。我们注意的是其中传递出的有效信息。

表3 重要作者排序(N=472,取成果数≥4)

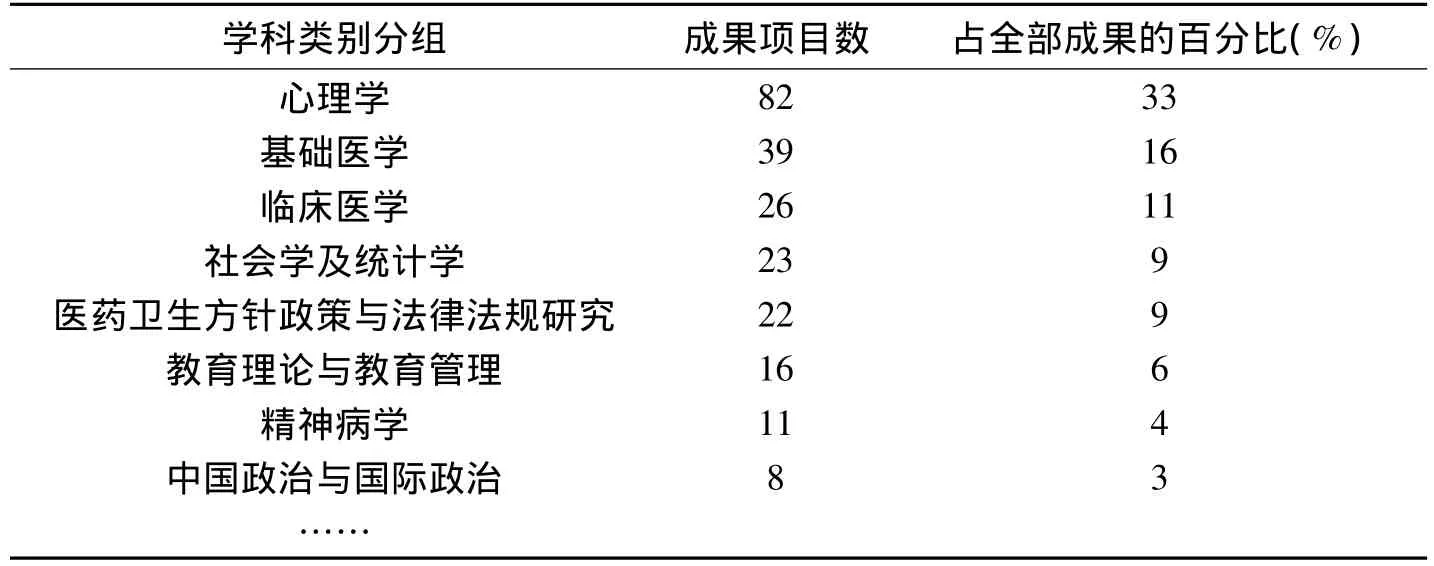

(三)出自心理学的研究成果最多(约占成果总数的1/3),其他学科类别依次为医学、社会学及统计学、医疗卫生政策与法律、教育与管理等

社区心理是一个涉及多学科的综合性或交叉研究领域。使用Endnote对472项成果的学科类别进行分析,其中出自心理学学科的研究成果排在第一位,占总数的32%。因CNKI不具备类似Endnote的数据库合并分析功能,选择其中以“社区心理”为主题搜索到的247项研究成果作为独立样本,使用CNKI的学科类别分组功能进行单独分析,其中出自心理学的研究82项,同样排在第一位,占成果总数的33%,与Endnote的分析结果(32%)基本吻合。其他学科类别依次为医学、社会学及统计学、医疗卫生政策与法律法规、教育理论与管理等(表4)。

表4 社区心理研究的学科类别排序(N=247,取成果数≥8)

(四)研究对象集中于“老年人”和“青少年”两个群体,关注心理健康和心理干预问题

在检索到的全部472项成果中,去除不提供“关键词”的报纸文章(58项)与书籍(20项),使用Endnote对剩余的期刊论文、会议论文和学位论文共398项成果进行关键词排序,在出现频次≥4的关键词中,除“社区”外,“心理健康”、“心理卫生”、“心理干预”及相关词汇出现频次最高;同时,发现两个明显被聚焦的靶子人群,即“老年人”和“青少年”,这一点与其他研究者的研究结论一致(于华林,杨毅,2008);除“社会支持”外,“社区感”、“社区意识”、“公民参与”、“心理赋权”、“社会公正”等其他西方社区心理学的核心或关键词均未进入列表,说明目前国内对社区心理研究的范围很窄。

(五)内容分析显示,主要采用测量和调查等实证研究方法,研究对社区实践的卷入不深

进一步的阅读和内容分析发现,该领域的研究具有三个特点。第一,重视学习和介绍美国或西方社区心理学的研究成果。在以“社区心理学”为主题检索到的46篇文献中,大约1/3是介绍美国或西方的社区心理学,如冯增俊的《美国社区心理学概述》(冯增俊,1989)、佐斌的《西方社区心理学的发展及述评》(佐斌,2001)等。第二,主要采用测量或调查等实证研究方法。除了相当一部分综述性的文献和理论研究之外,其余大多是对某一项(或几项)社区心理指标(如城市居民的社区感、某一特定人群的心理健康状况等)的测量或调查,以及以此为基础进一步探索各种变量之间的相关或因果关系等。对比2003至2007年间美国社区心理学杂志所发表的研究成果,后者基于观察或实验的研究占61.2%,其中使用实证方法完成的研究占53.7%;而以批判主义和多元文化价值观为导向的质化研究方法,例如行动研究或参与研究等,约占到研究总数的接近40%(Graham&Ismail,2011;Martin,Lounsbury,&Davidson,2004)。第三,研究对社区实践的卷入不深。西方社区心理学自诞生起就具有强烈的社区实践导向。在46年的发展过程中,西方社区心理学始终将个体与其置身于其中的社区环境视为一个整体,系统性地预防和解决人的心理问题。与此相比,国内心理学尽管对重点群体(老年人和青少年)的心理健康及干预问题也有一些研究,但大多只限于个体内部或家庭、学校等局部场域,缺乏多水平的系统分析,在深度介入社区生活、促进心理和社会问题的解决方面尚未充分发挥作用。

二、中国大陆社区心理学发展的困难

(一)自上而下的行政化社区管理体制造成公民(包括心理学家在内)的社区意识普遍淡漠,致使社区心理难以进入心理学研究的视域

“社区”概念源自德语的“Gemeinschaft”一词,原意为“共同体”,指代任何基于协作关系的有机体组织形式。1887年,德国社会学家滕尼斯(Ferdinand Tonnies)在《社区与社会》一书中,将“社区”与“社会”区分开来,旨在说明近代社会的变迁趋势。滕尼斯认为,随着传统的乡村社会向现代工业化社会过渡,人类的生活方式将发生巨大变化。他试图用“社区”与“社会”这两个概念说明人类生活的两种不同形式。按照滕尼斯的解释,“社区”主要存在于传统的乡村社会,它是人与人之间关系密切、守望相助、富有人情味的社会共同体。社区成员之间的关系以血缘、感情和伦理以及由此产生的共同利益相维系,彼此亲密无间、相互信任。“社会”则是工业化时代出现的以个人意志、理性契约和法律条文为基础形成的缺乏感情交流和关怀照顾的社会共同体。社会成员之间的关系主要由各种形式的契约相维系。滕尼斯本人对传统乡村社区中那种充满温馨的古老人际关系怀有深厚的感情,而对现代社会以各种契约相维系的人与人之间的理性关系持消极悲观的态度(姜振华,胡鸿保,2002)。

随着城市工业化的进程,各种社会问题越来越多,滕尼斯的“社区”概念引起了西方社会学家的兴趣。第一次世界大战以后,美国社会学家把滕尼斯的“社区(Gemeinschaft)”概念译成英文“community”,很快成为美国社会学的重要概念。芝加哥学派正是以社区问题作为研究重点,对美国不同类型的社区及其发展变迁进行了深入的研究,取得了丰硕的成果。20世纪30年代,燕京大学社会学系的学生费孝通等人将英文的“community”转译为中文的“社区”,此后,“社区”便成为中国社会学中的通用概念(于元竹,2007)。

随着社区研究的增多,出现了多种不同的“社区”定义。略去细节性差异,这些定义大体可以概括为两类,分别被称为功能主义观点和地域主义观点(姜振华,胡鸿保,2002)。前者认为,社区是由具有共同目标和利益关系的人组成的社会团体,强调社区的功能性特征。后者认为,社区是在一个地区内共同生活的有组织的人群,强调社区的地域性特征。滕尼斯最初在定义“社区”时,并没有强调它的地域性特征,而是更多地强调人与人之间所形成的亲密关系和对社区强烈的归属感与认同感。在社区的功能性特征与地域性特征之间,西方社区心理学同样更注重前者,强调社区及其成员所具有的社区意识、平等参与、社会公正、多元共治等“共生性”特征。随着信息技术的发展,超越地域界限的网络虚拟社区出现,也证实功能性的社区概念具有更强的生命力和解释性。

滕尼斯的“社区”概念在引进中国社会学的过程中出现了一些偏差。社会学家吴文藻认为,滕尼斯在使用“社区”概念时虽然没有提及地域特征,但他将“社区”概念降至“社会”之下,已赋予其地域性意义(于元竹,1995)。表面看来这是一种认知偏差,实际也是出于社会学实证研究方法的需要。“社会”作为一个宏观层次的概念,具有一定的抽象性,很难开展实证研究。而将“社区”定义为构成“社会”的次级单位,视社区为社会的缩影,使得它更适于作为社会学实地调查的样本,从而成为社会学理想的研究对象。正是由于这些历史的原因,“社区”在中国大陆被理解为有着清晰边界的地域性实体,具体等同于农村的自然村落或城市的街道居委会辖区。社区作为共同体的一系列功能性特征相对被忽视。

与美国市民社会自下而上的社区管理模式不同,中国实行自上而下的行政化社区管理体制。1989年颁布的《中华人民共和国城市居民委员会组织法》虽然承认“居民委员会是居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织”,但同时又对它加以多种限制,以至于实际上村民或居民自治并没有得到有效实施(“中华”,1989)。“村委会”或“居委会”变相地成为政府或其派出机关(如乡政府或区政府)向社区的进一步延伸,成为向乡民或市民传达政府指令、贯彻政府各项政策的具体办事机构(Palmer,Perkins,&Xu,2011)。由于长期施行自上而下的行政化社区管理体制,公民(包括心理学家)的社区意识普遍淡漠,习惯化地养成了依赖政府的被动心态,视社区管理为政府部门的行政职能,对于社区服务和社区行动缺乏参与的动机与热情(岑颖,凌文铨,方俐洛,2003;王珍宝,2003;曹绪飞,2007)。心理学家社区意识的缺失直接导致社区问题被忽略,无法上升到意识层面。开展任何形式的研究,其前提首先是对问题的关注。意识不到问题的存在就不会关注,没有关注就不会推动研究。这是造成中国大陆社区心理学发展迟缓的一个重要原因。

(二)心理学家普遍重视理论研究,对参与社会实践较少兴趣和经验

社区心理学是一个理论与实践并重的学科。与传统的社会学、社会心理学相比,社区心理学同样重视发展理论,但更重视如何运用心理学知识解决现实的社会问题,更强调理论研究与社会实践的紧密结合。社区心理学家相信“没有什么比严谨的、经过精心构想的以社会问题为导向的研究更具有实践性(Newbrough,1973)。”社区心理学从工业与组织心理学中借用了不少理论与技术,用以解决社区组织、公共服务与社会支持方面的问题。社区心理学反对传统的临床心理学将问题置于个体内部,将社会环境的特点(特别是将外部环境与个体之间的不协调关系)视为问题的主要原因。“社区的立场挑战了传统的思维模式。它不再视受害者个人为问题所在而对其横加指责,或者简单化地给某些人贴上‘异常’的标签,而是审视整个生态系统,包括政治的、文化的和环境的影响,关注制度的和组织的因素”(Levine,Perkins&Perkins,2005,p6.)。理论立场的转变促使社区心理学不再单纯从个体内部寻求解决心理问题的方法,而是同时考虑改善外部生存环境,特别是通过改变不合理的政策和制度,促进人的心理问题的根本解决(Shinn,2007)。

中国心理学家对社会实践较少兴趣和经验有着社会历史的和学科传统的两方面原因。首先,社会历史的原因。与西方文化将“学术”视为独立于政府与民意之外的“第三种力量”不同,中国传统文化历来有知识分子“干政”的传统。所谓“学成文武艺,货于帝王家”、“学而优则仕”等,无不体现了中国知识分子渴望参与治国平天下的人生理想。20世纪初的新文化运动中,也曾有少数先进的中国知识分子(如胡适等),受西方文化的影响,主张学术与政治分离,但没有对主流文化造成大的影响。而几乎从毛泽东发表《在延安文艺座谈会上的讲话》开始,中国共产党就一直强调知识为政治服务,以至于知识与政治彻底绑缚一体,教育甚至一度成为阶级斗争的工具。解放以后的历次政治运动,被打成“臭老九”的切肤之痛,彻底改变了中国知识分子对参与社会政治生活的态度,对于“如何在公民意志与政府权力之外确立第三种立场(Bishop,Vicary,Browne,&Guard,2009)”之类需要高度政治智慧才能解决的学术问题大多选择消极回避。其次,学科传统的原因。心理学对于自然科学的膜拜众所周知。这样的学科传统使心理学家热衷于模仿自然科学所擅长的实验、实证方法揭示复杂的社会心理规律,其结果导致社会推广效度的损失。因此,即便少数心理学家能够克服知识分子普遍具有的心理障碍,敢于大胆尝试,由于缺乏适当的经验和相应的制度化建设,对于心理学家究竟应该如何发挥对个体行为、家庭幸福、组织发展及社会稳定的影响,在干预社会政策的过程中可能面临哪些风险,需要注意哪些界限,以及如何加强自我保护等心中无数,一旦遇到困难很容易退缩(腾讯网评论,2011-05-18)。

(三)实证主义研究范式的心理禁锢

尽管对实证主义有过不少反思和批评,心理学中占主导地位的研究范式仍然是实证主义,这一点无论在美国还是中国都一样。实证主义心理学研究的主要问题体现在三个方面。其一,本质主义与主客反映论的心理观。前者将心理视为内在于人的一种本质性存在;后者将心理的主、客体分离,视为对立关系,由此导致一系列的问题和麻烦,招致建构主义和生态论的批评。其二,方法重于问题解决。以方法为中心选择研究项目或课题,而不是相反以是否能解决问题为标准评价方法。其三,出于对变量的测量或实验操纵的需要,将研究对象(某种心理现象)从整体或与其他对象的联系中抽离出来,由此得出的“独立变量”之间的关系(或规律性)大多缺乏实践效度,只能在实验室里重复(杨莉萍,2008)。

对当代心理学中的范式革命已经有不少讨论,只是大多只限于理论研究。社区心理学却在很大程度上已经将研究范式的革命付诸实践。美国社区心理学的创始人之一纽布勒(Newbrough,J.R.)对“社区心理学”的定义包涵四个方面:其一,是一种基于不断发展变化的整体功能主义哲学(A philosophy);其二,是一种被设计为通过互动干预保持结构进化的工作取向(A work approach);其三,是一种在田野或实验室两种情境下开展研究,强调对研究方法的选择取决于该方法对所研究问题的适用性的研究过程(A process of inquiry);其四,是一个重视跨学科合作,强调问题的解决而不是学科边界的专业(A profession)(Newbrough,1973)。纽布勒所说的“整体功能主义哲学”体现于社区心理学研究的生态化取向和建构主义方法论中;“通过互动干预实现结构的进化”是整体功能主义哲学在社区工作实践中的具体贯彻;“强调研究方法的选择取决于该方法对所研究问题的适用性”是以解决问题为目的取代方法中心;“强调问题的解决而不是学科边界”是以社会实践为导向,反对片面追求“客观性”或“科学性”的研究。社区心理学的上述特点是对实证主义研究范式的严重倾覆。

范式革命作为一种世界观的整体转变必然面对强大的心理阻力。中国心理学要打破实证主义研究范式的禁锢发展社区心理学必须解决三个层面的问题。其一,认识问题。实证主义研究传统在心理学中根深蒂固,无论是实证主义的心理观还是方法论,作为心理学家习惯化的看待问题、思考问题和解决问题的方式,很难改变。放弃或推翻对研究的“客观性”评价标准对绝大多数心理学家而言都是无法理解和不可思议的事情。其二,技术问题。美国社区心理学在发展过程中,由于强调跨学科的合作研究,从社会学、文化人类学、生态学等学科中引进了许多新的研究方法和技术,中国心理学家对此还很陌生。学会操作这些新的方法和技术需要时间。其三,利益问题。由于对新的研究范式还缺乏明确、统一的认识,新的研究模式及评价标准尚未建立,在申请经费、申报课题、论文发表等许多方面,采用新的研究方式仍处于不利地位,由此带来的利益权衡,足以令某些心理学家止步不前。

三、中国大陆社区心理学发展面临的机遇

(一)社会改革与发展过程中涌现出大量的社会心理问题,政府和社会解决这些问题的迫切需求为社区心理学的发展创造了契机

作为世界最大的发展中国家,经济与政治体制的改革引发了一系列的社会心理问题,严重影响了社会政治的稳定。如城市化过程中大量的农民工问题,与独生子女政策有关的家庭养老或社会老龄化问题,由企业部分内部功能(包括原有的住房、医疗、托儿等各项福利)的外化所带来的社区服务代偿问题,由贫富差距不断拉大造成的“仇富心理”,城市开发建设过程中政府、开发商、拆迁户之间的利益冲突问题,等等。

对于社会发展变革过程中引发的各种社会冲突和不满,政府不可能也没有能力全部解决,必须通过建设和发展社区,充分发挥社区的自我服务、自我管理的功能及缓冲作用,一方面满足社区居民各种不同类型的社会需求,另一方面尽可能在小范围内解决冲突,避免矛盾的扩大、上升或激化,促进社会的和谐与稳定。随着行政体制改革的深入,未来的社区不可能只是一个由上向下传达和执行政府政策的部门或机构,而应同时成为由下向上传达民情民意,参与社会民主化建设与决策的高度自治化的社会构成单位。

社区的建设和发展需要心理学的专业支持,而传统的实证心理学由于社会实践效度不高难以满足这种需求。社区心理学研究与实践的目的正在于“帮助制度内或制度外的相对弱势群体或个人掌控他们的环境和生活”(Levine,Perkins,&Perkins,2005,p3.)。明确的社会实践导向,质化和量化相结合的研究方式,特别是新的质化研究方法如参与研究、行动研究的广泛运用,大大强化了心理学的社会服务功能。历史证明,强烈的社会需求往往是相关学科发展的重要契机。美国也是由于战后发展过程中大量心理健康问题的出现,使得政府和医院不堪重负,不得不立法将医疗责任向社区转移,由此引发了社区心理卫生运动,最终促成了社区心理学作为一门新的学科的产生和发展。中国社会现阶段的状况和当时的美国很相似。

(二)大型组织与企业积极参与行动研究对社区心理学的发展起到助推作用

经济体制改革30年来,中国企业经历了一个成长、成熟的发展过程。改革初期打破“大锅饭”之后,企业之间开始竞争,经济效益成为各类组织和企业追求的首要甚至唯一目标。原本由企业承担的各项职工福利如医疗、托儿、养老及各种补贴等被企业视为负担而逐渐“推向”社会,由此衍生出很多社区心理问题,如原本由企业负责满足的职工需要如何满足?社区可以满足居民哪些需要?如何为社区居民提供服务?哪些机构或人员可能提供社区服务?如何组织、激励和管理这些机构?等等。

与此同时,过度追求经济利益给组织和企业自身发展带来的负面效应不断暴露,也给社会的稳定造成巨大隐患。富士康集团发生的“连跳事件”是典型案例。类似事件的发生使企业逐渐认识到,只有兼顾和协调各方利益才能最终实现自身利益的最大化,只有社会和谐稳定才能给企业的长期发展提供有利的环境。企业开始主动与心理学家联系,希望开展合作研究,寻找对策以化解组织内外相关人群的心理冲突,为企业营造理想的发展环境。如大型医院需要研究如何处理好医患关系,更好地为患者提供服务;交通管理部门开始邀请心理学家协助制定驾校管理方案,对驾校教师和学员的关系进行规范;民办学校希望心理学家指导他们如何处理与受聘教师、学生家长和各级管理部门的关系;等等。富士康“连跳事件”发生后,该公司专门招录了一批心理学研究生,研究和解决员工的心理学问题,可作为企业认识提高的一个例证。大型组织与企业的主动合作不仅为社区心理学的研究引进了资金,它们作为研究对象参与研究,在社会实践中开展行动研究,既有利于现实问题的解决,也必然对社区心理学的发展起到有力的推动作用。

(三)心理学学科自身生存与发展的需要为社区心理学发展提供了内在动力

一种职业、一门学科发展的生命力取决于它能否以及在多大程度上能够为社会提供所需要的服务。心理学的社会服务功能一直差强人意。很多满怀职业理想选择了心理学专业的本科生和研究生在对这门学科有了一定了解之后反而变得迷茫,不知道自己究竟可以为社会做些什么,唯一可以确定的是心理学和自己之前想象或期望的不一样。关于人的各种心理现象及其相互联系的规律性,心理学似乎讲了很多,但又好像什么“硬本事”也学不到。遵照实证主义研究的规范,心理学家将所研究的心理变量独立出来加以测量和操纵,以揭示其本质及规律。而实际上,在现实生活中没有哪一种心理现象是独立存在的,使用心理量表测出来的往往只是研究者接受或创造的某种心理“构念”,而在严密控制的实验室条件下得出的实验数据和结论,对现实情境中人的复杂心理解释力不够,严重影响了心理学研究成果的社会推广效度。

如果说心理学家对学科内部存在的这些“硬伤”完全没有感受恐怕不是事实。最近20年,国内心理学关于方法论的变革问题一直在讨论,特别是在理论心理学中,已经有了一些认识和成果,反映在以讨论当代心理学研究最新进展或方法论变革为主题的一系列论文和著作中。以上海教育出版社2006年左右出版的“心理学新进展丛书”为例,其中的《社会建构论心理学》、《女性主义心理学》、《生态心理学》、《进化心理学》等,对心理学研究的实证主义方法论进行了系统深入的反思,从各种不同视角介绍了当代心理学的方法论变革。某些变化已悄然发生。越来越多的心理学研究开始关注社会现实问题,如农民工的心理健康问题、处境不利儿童的教育问题等等。多样化的研究方法,特别是新的质化方法已经开始运用于解决现实的心理问题。心理学只有更多地介入现实生活,有效地帮助人们解决现实存在的心理问题,才能为学科争取进一步生存与发展的空间与机会。

社区心理学代表着当代心理学方法论变革的某种趋势。一方面是阻力,一方面是机遇。社区心理学在中国大陆未来一段时间的发展将取决于这正反两种力量的角逐。

曹绪飞.(2007).社区制基本问题再研究.博士学位论文.复旦大学。

岑颖,凌文铨,方俐洛.(2003).居民社区意识现状分析和对策研究.探索,4,82-83。

冯增俊.(1989).美国社区心理学概述.心理学动态,2,45-55。

姜振华,胡鸿保.(2002).社区概念发展的历程.中国青年政治学院学报,21(4),121-124。

《中华人民共和国城市居民委员会组织法》.全国人民代表大会常务委员会,1989-12-26颁布。

腾讯网评论:李玫瑾挨骂与孔庆东受捧.2011-05-18.取自 http://view.news.qq.com/zt2011/lmjkqd/index.htm.

王珍宝.(2003).当前我国城市社区参与研究述评.社会,9,48-53。

杨莉萍.(2008).论当代心理学的学科使命.教育研究与实验,6,60-63。

于华林,杨毅.(2008).我国社区心理学研究述评.山东商业职业技术学院学报,8(4),13-18。

丁元竹.(1995).社区研究的理论和方法.北京:北京大学出版社,24。

于元竹.(2007).把社区作为一种研究方法.社区,11,58-59。

佐斌.(2001).西方社区心理学的发展及述评.心理学动态,1,71-76。

Bennett,C.C.,Anderson,L.S.,Cooper,S.,Hassol,L.,Klein,D.C.,& Rosenblum,G.(Eds.).(1966).Community psychology:A report of the Boston Conference on the Education of Psychologists for community Mental Health Programs.Boston:Boston University Press.

Bishop,B.J.,Vicary,D.A.,Browne,A.L.,& Guard,N.(2009).Public policy,participation and the third position:The implication of engaging communities on their own terms.American Journal of Community Psychology,43(1-2),111-121.

Cao,X.F.(2007).Restudy on community system.Unpublished Doctorial Dissertation,Fudan University.

Cen,Y.,Ling,W.Q.,& Fang,L.L.(2003).Analysis and countermeasures on residents’sense of community.Probe,4,82-83.

Feng,Z.J.(1989).Review on American community psychology.Journal of Development In Psycholog ,(2),45-55.

Graham,T.M.,& Ismail,T.(2011).Content and method trends in the journal of Community Psychology between 2003 and 2007.Journal of Community Psychology,39(2),121-135.

Jang,Z.H.,& Hu,H.B.(2002).A short history for the concept of social community.Journal of China Youth College for Political Sciences,21(4),121-124.

Levine,M.,Perkins,D.D.,& Perkins,D.V.(2005).Principles of Community Psychology:Perspectives and applications(3rd ed.).New York:Oxford University Press.

Martin,P.P.,Lounsbury,D.W.,& Davidson,W.S.(2004).AJCP as a vehicle for improving community life:An historicanalytic review of the journa's contents.American Journal of Community Psychology,34(3-4),163-173.

Newbrough,J.R.(1973).Community psychology:A new holism.American Journal of Community Psychology,1(3),201-211.

Newbrough,J.R.(1980).Community psychology and the public interest.American Journal of Community Psychology,8,1-17.

Palmer,N.A.,Perkins,D.D.,& Xu,Q.W.(2011).Social capital and community participate among migrant works in China.Journal of Community Psychology,39(1),89-105.

Perkins,D.D.(2009).International community psychology:Development and challenges.American Journal of Community Psychology,44,76-79.

Perkins,D.D.(2011).An introduction to Community Psychology.http://www.people.vanderbilt.edu/~ douglas.d.perkins/commpsy.htm.

PRC Urban Residents Committee Organizing Law.NPC Standing Committee.Issued in 1989-12-26.

Reich,S.,Riemer,M.,Prilleltensky,I.,& Montero,M.(Eds.).(2007).International community psychology:History and theories.New York:Springer.

Sasao,Toshi.(2004).International community news.The Community Psychologist,37(1),21-22.

Shinn,M.(2007).Waltzing with a Monster:Bringing research to bear on public policy.Journal of Social Issues,63,215-231.

Tencent View.Li Meijin was scolded while Kong Qindong was praised.Retrieved May 18,2011,from:http://view.news.qq.com/zt2011/lmjkqd/index.htm.

Wang,Z.B.(2003).Review of the participation in Urban community.Society,9,48-53.

Yang,L.P.(2008).The academic mission of current Psychology.Educational Research and Experiment,6,60-63.

Yu,H.L.,& Yang,Y.(2008).Review of community psychology research in China.Journal of Shangdong Institute of Commerce and Technology,8(4),13-18.

Yu,Y.Z.(1995).The theory and method of community research.Beijing:Peking University Press,24.

Yu,Y.Z.(2007).The community as a research method.Community,11,58-59.

Zuo,B.(2001).Development and review of western community psychology.Journal of Development In Psychology,(1),71-76.

全国教育科学“十一五”规划国家一般课题“积极心理学取向的心理健康教育研究”(BBA070013)。