高中数学新课标实验教科书数学文化比较研究

2011-12-31 00:00:00刘超孙风军

教学与管理(理论版) 2011年9期

数学文化是人类理解数学的一把钥匙,对于数学教育具有不可或缺的作用。《新课程标准》(以下简称《标准》)在强调数学文化教育理念的基础上,把“数学文化”设计成一种具有特殊教育目标的“课程模块”。《标准》要求数学文化应尽可能有机地结合高中数学课程的内容,选择介绍一些对数学发展起重大作用的历史事件和人物,反映数学在人类社会进步、人类文明发展中的作用,同时也反映社会发展对数学发展的促进作用。《标准》建议在教科书编写中,应将数学的文化价值渗透在各部分内容中,采取多种形式,如与具体数学内容相结合或单独设置栏目做专题介绍,以便学生自己查阅、收集整理。

数学文化作为一种特殊的文化形态,不但拥有独特的数学内容,而且拥有广泛的超越数学自身意义的因素。数学文化具有极强的创造性和社会影响力,已渗透到社会的方方面面,并且通过在社会各领域中的应用与传播,不但促进了人类社会的发展,改进和完善人们的思维方式和行为观念,而且也发展和丰富了数学文化自身。正在实验的高中数学新课标教科书均在不同程度上重视了数学文化的渗透,本文将以人民教育出版社(A版)、北京师范大学出版社、江苏教育出版社3个版本教材(以下简称“人教版”、“北师大版”、“苏教版”)为例,分析比较三套新课标教材中数学文化与课程的整合情况。

一、高中数学新课标实验教科书数学文化内容比较分析

调查发现,“人教版”、“北师大版”、“苏教版”三套高中数学新课标实验教科书中,数学文化与教材整合的模式大致分为以下三种。

1.数学文化与教材正文、与具体内容相结合。如,教科书在每章开头都有一个章头图,画面蕴含着数学与自然的关系,章引言中选择数学家的名言,正文例题中的案例选择将数学的文化价值渗透在各部分内容中。

2.正文中加旁注,在正文的边空中介绍。例如对数学家的简介,对一些数学名词、数学符号由来的介绍等。

3.在正文后设置专栏。通过单独设置栏目来介绍数学史、数学文化和数学应用。呈现方式上,使得数学文化自然地融入内容之中,作为教科书的一个有机组成部分。如人教版的“阅读与思考”栏目、“实习作业”、“探究与发现”;北师大版的“阅读材料”、“小资料”、“探究活动”;苏教版的“阅读”。另外,人教版和北师大版均列出了课外阅读的参考材料及相关资料源,以便学生自己查阅、收集、整理。三个版本教科书都在例题、习题中提供了多种数学文化素材。

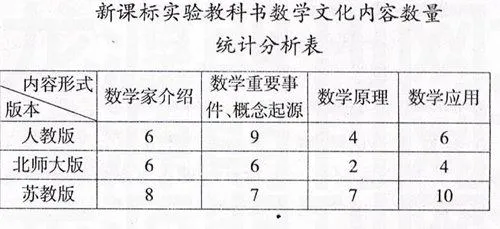

依据数学文化的内容形式,将三套新课标教科书中的数学文化分为以下四种类型:数学家介绍;数学重要事件和概念起源;数学原理;数学应用。统计结果如下表所示。

据上表的统计,苏教版教材在数学家介绍、数学重要事件和概念起源、数学原理及数学应用四个方面的运用的数量上占绝对优势,共有32处;北师大版最少,有18处。三版本教科书对数学发展起重大作用的历史事件和人物介绍的数量相当。分析表明,三套新课标教科书均重视选取与教材内容密切相关的材料,以拓宽学生的视野。相比而言,人教版与苏教版重视阅读与学生思考并举,北师大版中多是将材料摆出来,缺少对学生的引导。三套教材均重视通过不同的途径渗透数学文化,让学生了解相关内容的来龙去脉,在学习、探索、交流的过程中潜移默化地受到熏陶。如各版本教科书中经常会涉及到一些数学公式,数学符号,著名的数学家生平事迹等有关内容,学生对这些内容的来源往往很感兴趣,教科书在涉及到这方面内容时,也都穿插在正文中予以介绍。但对有些重要数学符号缺少必要的介绍。例如对于学生感兴趣的欧拉常数,三套教科书均没有对其作介绍。

二、存在的问题

与传统教科书相比,三套新课标教材都力求做到“讲背景、讲数学、讲应用”,“讲历史,讲思想,讲文化”,都较好地贯彻了《标准》中“体现数学的文化价值”的理念,为教师开展数学文化教学提供了依据,为学生体会数学的文化价值提供了良好途径。但也存在一些问题,主要表现为c7d9b4c02b818f168b1fbfeba9dfd9e0以下几个方面。

1.数学文化内容有待进一步丰富。《标准》指出数学文化应体现数学的科学价值、应用价值、人文价值和美学价值,从整体上看,首先,各版本教科书中反映数学应用价值的内容不少,但大都只是简单的应用,没有表现出数学知识的应用对其他领域的促进作用;其次,反映数学人文价值的材料偏少。虽然在页边空白处有数学家的简单介绍,也附上了头像,但是仅凭数学家的生平简介很难感受到数学对人类精神的影响;再者,关于数学美育的内容几乎没有,在最能体现数学美的“空间几何体”部分的编写中,各版本教科书只在章头图中提及建筑中的美感,在正文中却很少涉及,在“阅读与思考”中数学美育的比重太低。

2.数学史料学术性太强。数学历史的介绍是数学文化的主要表现形式之一,但是各版本教科书“阅读与思考”对数学史料的处理还存在很多问题,大都只做了历史性的介绍,如人教版必修1第二章“基本初等函数”中《对数的发明》,只是照搬了数学史上纳皮尔发明对数的事件,并未作任何加工。这种原汁原味的数学史资料显然难以引发高中学生,特别是差生的兴趣,教师在教学中也难以把握。

3.数学文化的体现形式比较单一。《标准》建议采取多种形式体现数学文化,然而从各版本教科书的编排来看,“阅读材料”仍是数学文化的主要表现形式。但学生对“阅读材料”的阅读通常在课外进行,这与学生个人的阅读喜好有很大关系,对数学缺乏兴趣的学生往往翻一下或从来不看,教师也会因为这些内容与考试无关,觉得在课堂上讲浪费时间,浪费精力。其实数学文化教育作为一种课程理念,应该渗透数学学习的整个过程。如可以考虑在页面空白处插入一些数学家对数学的感受和认识,让学生从数学大师那洋溢着对数学充满挚爱和对真理执着追求的言语中感受到数学的美。

4.多元文化的缺失。无论是表层的内容分布还是深层的文化价值负载,三套新课标教科书对于数学文化的体现都表现出了强烈的欧洲中心主义,缺乏多元文化的观点。客观地讲,数学教科书中多元文化问题的分析可以从国家文化、民族文化、区域文化及团体文化四个层面展开。国家文化体现对国外数学成就的包容度;民族文化体现对国内民族数学的包容度;区域文化主要表现在对城市文化与农村文化的包容度上;团体文化主要体现在对各团队文化的包容与形象的塑造上。

5.少数民族数学文化的缺失。教科书中少数民族数学文化的缺失表现在少数民族学生使用的教科书缺少民族数学文化。这是被人们广泛认识,但也是现实存在的问题。目前少数民族学生使用的数学教科书主要是从汉版教科书翻译而来,所做的改变也主要是难度的下降及知识背景的更替。但这还不够,特别是每种文化有其独特的思维方式和表征方式。如黎族的结绳、刻木记数的方法是数概念的直观表征,苗族传统服饰中的优美图案是几何中对称概念的直观表征。

6.农村学生文化背景的忽视。各版本教科书都强调为数学知识、数学问题提供背景。但一个不可回避的事实是,“背景”往往具有主体相关性。其中一个特殊的问题是我们关注的是城市背景还是农村背景。在我国,一个地级市的所有学校一般选取同一套教科书。因此,如果认为民族文化差异所带来的教育特殊性往往可以通过教科书的选择而得到缓解,那么问题就集中在了城乡差异问题上。所以当一个地区使用同一套教科书时所面临的最大问题就是城乡学生背景经验的差异。如果认为校本课程是一条解决途径,则需要思考:在当前,农村中小学是否有能力有效地开发和实施校本课程,从而解决上述问题。

三、结语

时至今日,国内对数学文化的关注和研究也不过30多年的时间,数学文化及其教育仍然是一个崭新的课题。调查表明,三套新课标实验教科书对数学文化价值的关注,比起旧版教材已有了较大的改进。通过研读三套教科书,我们也确实能感受到数学与人类社会发展之间的相互作用,能体会到数学的科学价值、应用价值、人文价值和美学价值,这对提高学生的学习兴趣,形成正确的数学观都有促进作用。但也应承认,数学文化的呈现及其教学是新课程改革的一个难点。从《标准》罗列的选题来看,很难有教师会在课堂上涉及这些内容,因为中学数学教育内容只与个别数学文化选题有关,再加之缺乏相应的历史资料,数学文化教学会有更多的制约。此外,有关中学数学教师的培训,数学文化教学质量的检查与评定等都需要一系列配套措施。这些都是需要认真对待和思考的问题。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中数学课程标准.北京:人民教育出版社,2003.

[2]张维忠,汪晓勤.文化传统与数学教育现代化.北京:北京大学出版社,2006.

(责任编辑刘永庆)