BEIJING 正在消失的书店风景

2011-12-31 00:00:00李子木

现代阅读 2011年8期

钟芳玲在《书店的风景》中说:“世上处处皆有好风景,而最吸引我的,还是书店的风景。”的确,那些隐藏在高楼大厦间的安且静美的书店,不仅是吸吮知识的天堂,往往也代表着一个城市的阅读表情和文化底蕴,带给人们独特的审美感受。然而这道靓丽的城市风景近来似乎遭遇到前所未有的危机,不断从媒体上传出有名店倒闭的消息。

首善之区,书业最优。那么,北京的实体书店的命运又如何呢?最近《中国新闻出版报》记者对此进行了一个调查,结果很不乐观。

书店正在缩水

2011年元旦前后,两家在京城读者心目中占有一定位置的书店走入了历史,一家是五四书店,另一家是读易洞书店。

坐落在美术馆大街的五四书店曾是一家令人印象深刻的书店。在20世纪90年代,它以丰富的社科书品种而吸引众多读书人在此流连忘返。后来由于同样经营社科书的三联韬奋中心和涵芬楼的崛起,令其门庭逐渐冷落,但十几年里它一直像一棵老树一样坚强地生存在闹市中,直到2011年的一天,记者偶然发现这家书店已变成了生产标牌的商店。

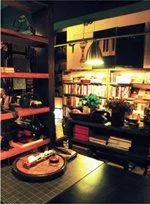

如果说五四书店是倒下的老树,那么位于北京华茂公寓的读易洞书店则堪称夭折的鲜花。从2007年12月至2010年12月,读易洞书店虽然只存在了3年的时间,但这个自诩为“咱家的书房”的小书店却以精美的殿堂装潢和独特的经营哲学给众多京城读者留下了很多美好的回忆。“没有把书店经营下去,真是感到对不起这些读者。”说到这里,读易洞书店的经营者丁楠在电话那头的声音突然有些哽咽。

其实,关张的书店并不仅仅是这两家,像第三极书局、席殊书屋等实力较强的企业早在数年前就已关门歇业。仍在经营的如北京三联韬奋图书中心2011年也缩减了营业面积,将经营艺术图书的3楼租给了城市之光咖啡店。此外,一些大型超市也纷纷裁撤销售图书柜台,转而经营其他业务。

房租让书店走开

“房租、人力成本和来自网络的挑战是压在实体书店头上的三座大山,其中房租对书店经营者的压力最大,在高租金和低利润的双重打压下,实体书店的生存空间将越来越窄,而规模小的独立书店会最早出局。”有业内人士这样分析。

像很多缺乏雄厚资本的独立书店一样,读易洞书店采取的也是书+咖啡的经营模式,经过近几年京城读书人的口口相传,读易洞书店图书销售可谓逐年看涨,如果再加上咖啡的销售,实际上已实现了赢利。但恰在此时,读易洞书店与地产商签订的租约到期,后者给丁楠开出了超过原租约3倍的价格,令她实在不堪重负,不得不关闭了这个经营得很好的书店。

中国艺术研究院公共政策研究中心的研究表明,10年来,中国已有近5成实体书店关闭。而中华全国工商联合会书业商会副会长王笑东在接受《每日经济新闻》记者采访时更表示,根据商会在北京市场做的调研,这剩下的5成书店未来可能还有一半会倒闭。有的业内人士甚至说,未来几年中绝大多数实体书店将退出历史舞台。

《书店之美》是一本记录当代中国特色书店的书,该书上市仅仅1年后,其中的两家书店就已经倒闭了。作者西海固向记者表示:“如果照这样的趋势发展,《书店之美》岂不是要变成历史书了吗?”

走开后还会成为风景

只要读书人在,书店风景就不会消失。阅读推广人启航就反问记者:“书店怎么会消亡呢?读者总是生生不息的。”“书店安静的环境和阅读时内心的激荡可以形成强烈反差,那种感觉很特别,令人割舍不下。”即使不买书,他也要一周两次到书店去转一转。

虽然也在网络上购书,但《北京日报》记者、著名书评人解玺璋每月上千元的购书费更多地还是送给了实体书店。一方面,一些专业性强的书在网上买不到,非得到实体书店寻找不可。另一方面,则由于他有很强烈的书店情结,“我就是喜欢把书拿在手里摸来摸去的那种感觉”。他对记者表示,说书店会灭亡,这种观点太偏激了。

西海固认为:“让读者有机会和书面对面地接触,这是实体书店的特殊优势,只要这个特点还存在,书店就不会消亡。”至于房租的压力,他认为,书店的经营者不妨从繁华闹市抽身退步,搬到稍微偏僻点的地方,无论开在哪里,只要有人的地方就会有读者。

丁楠表示,只要找到适合的店址,就一定把读易洞书店再开起来,相信到时候,老读者们自然会找上门来的。

(摘自《中国新闻出版报》 作者:李子木)