硅谷宅

2011-12-29 00:00:00马帅

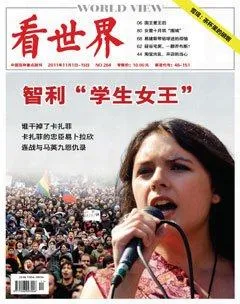

看世界 2011年21期

被谷歌触动的本科生

乔布斯的死似乎对费罗斯的震动不大。

年轻的叙利亚裔本科生费罗斯·阿布哈迪杰已经习惯了给别人讲述自己如何出名的故事。在去年的秋天,正在斯坦福大学读3年级的他,突然得知谷歌公司推出了“谷歌实时”。那是谷歌公司成立12年来最为接近创始人建立一个“可以阅读用户想法”的搜索引擎目标的产品,它能实时显示搜索结果。这个程序运用深深地触动了费罗斯。

费罗斯当时想,既然谷歌可以实时显示搜索结果,那么他也可以为视频网站YouTube开发一个服务,让YouTube实时显示视频。

费罗斯的成果是一个名叫“YouTube Instant”(意为“速溶YouTube”)的网站,比如你输入字母A,那么它则会很快显示并播放以字母A开头的最流行的视频,你将迅速找到英国女歌手阿黛尔(Adele)的《在黑暗中翻滚(Rolling in the Deep)》。如此这般。

“速溶YouTube”网站被费罗斯漫不经心地选择在一个星期四晚上发布,具体上线时间是9点32分,当费罗斯在次日早上8点起来的时候,他发现自己的手机上有好几个未接电话。其中一份语音邮件明明白白地写着:“来自华盛顿邮报的采访”。

费罗斯的第一反应是“天啦,这不是真的。”可是到了当天晚上,“速溶YouTube”已经获得了几万次浏览,他的名字和照片也已经出现在了许多网站和电视节目上。甚至YouTube的创始人之一,查德·贺利也在网络互动中表示,愿意在这个失业率居高不下的惨淡时光里,给费罗斯一份工作。

不只是幸运儿

令人意外的是,费罗斯拒绝了查德·贺利的好意。

因为费罗斯想继续自己在斯坦福的学业,但是他的名气已经在硅谷的IT圈子里不胫而走了。这个教师和电气工程师的儿子,很可能会成为下一个扎克伯格或史蒂夫·乔布斯,但又可能不会。

这类事情在费罗斯的学生生涯中已经出现过一次,那是几个月前的暑假,他完成了在社交网站Facebook的实习,并且有幸和扎克伯格相识。

他还看到过扎克伯格的一段“趣事”:他们的团队从事的是重新开发“群组应用”的项目,当发布的日子快要到来的时候,扎克伯格出现在了他们团队的办公室,并表示说想为该应用写几行代码试试手。听到这一消息,团队顿时炸开了锅:“啊?扎克要写代码啦?!”

于是其中的一位成员就在应用里设置了一个小小的bug让扎克伯格来修复。5分钟过去了,20分钟过去了,最后甚至1小时都过去了还是没搞定。就像一位退休已久的老人,扎克伯格编程的能力显然在他的管理岗位上已经退化得差不多了:这在编程组的任何一个人手里,搞定都不过是5分钟的事。

当然“速溶YouTube”并没有改变世界,除了让费罗斯出名,也许连钱都没让他赚到。但是它帮费罗斯打开了一扇大门。后来,扎克伯格在斯坦福大学的一次演讲上,甚至还直接叫出了费罗斯·阿布哈迪杰这个拗口的名字;另外,谷歌也表示大门会永远为他敞开。

创意、执行力,哪个重要?

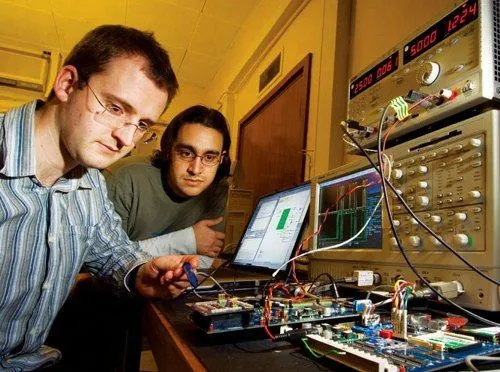

当硅谷宅男们还在学校时,星期六的晚上,他们大多是这样度过的:几十个男生挤在斯坦福大学的一间教室里,各自都趴在电脑上,边喝着可乐,边猛烈地敲着键盘。他们大多皮肤有些苍白,四肢也很少缺乏运动,男孩们正在参加一个名为“快乐黑客”的编程网站,这个赛事由计算机协会组织,协会的会长正是费罗斯。小伙子们常常就围着戴维的电脑坐着,戴维是一名研究生,开了一个电脑窗口,上面显示着所有通过斯坦福大学无线中心的流量的窗口,一旦有人访问一个网站,那么该访客的IP地址则会显示在戴维的屏幕上。如果愿意,戴维稍辅以适当的技术,就能获取到这些访客的账户和密码,不过他不会这样做,他说:“我们斯坦福的人不做这样的事。”

这里的每一个人都有属于自己负责的项目。比如两位学生在开发一个名叫“Habut”的网站,它可以帮助人们培养好的上网习惯,另外一位学生则正在开发一个医疗主题的问答网站。

汤普森今年大二了,发型和当红偶像贾斯丁·比伯一模一样,他的专业是心理学,但对于编程,他有一套有趣的解释:编程就像吸毒一样,痛苦,痛苦,最后突然极度兴奋。你编上好几个小时,运行程序,然后突然发现问题,接着找方法解决,累倒趴下休息一会儿,然后醒来再继续。

这种体会倒是在费罗斯那也得到了印证,当他拥有自己的第一台电脑,一台旧的英特尔386驱动的电脑时,他就给它装载了一些病毒,然后自己再解决这些病毒。上中学的时候,他就开始学编程,那时候他创建过一个“AP学习笔记网站”,直到现在每天都还有1万的访问量。

他调侃地说到:“父亲叫我‘电脑小子’,叫我哥哥‘运动小子’,不过我讨厌这一称呼,因为我也想成为运动小子。不过,现在我的哥哥,他既打篮球又玩电脑了。

在这个普遍认为“创意才是王道的年代”,费罗斯却认为创意根本不值钱,值钱的是执行力。这个执行力可以具体表现在刚刚离去的乔布斯身上:包括他无微不至的偏执,以及对客户心理的明察秋毫。在电影《社交网络》里,导演就曾借“扎克伯格”说出了一句类似的话:“如果你们说自己是Facebook的发明者,那么你们为什么没有发明Facebook呢?”

改变世界需要什么

周末的晚上,费罗斯喜欢叫上朋友一起看宫崎骏的动漫,他喜欢《哈尔的移动城堡》,因为佩服导演宫崎骏的临场即兴发挥,而不是在工作的一开始就安排得稳稳当当。因为对“执行力”的偏执,费罗斯今年夏天的实习选择了社交问题网站Quora(也是由Facebook前雇员查理·切沃创办的),费罗斯觉得这样更容易观察到初创公司的运作方式,因为以后他也要自己开公司。

与此同时,刚刚毕业不久的华裔黄约瑟正坐在时代华纳的办公室,专门运行startx空间,这是一项专为斯坦福大学的学生所做的工作。黄虽然年轻,但已经换过几家公司。他曾在为Android开发过一个购物指南型的应用程序,商业用途包括了博物馆徒步旅行,私人安全协调,或商场的导航系统。

“我曾在谷歌,但还是觉得有些不搭。”黄的朋友,同样是华裔的李伊凡,也有这样的感觉“我想我宁愿留在更多的初创企业。”他曾在微软工作,但相比起来,更喜欢和朋友一起为苹果手机写程序。他们都是那些大名鼎鼎的公司的“叛徒”。

也许,就像费罗斯所说,在懂得自己真正需要什么以前,无论是扎克伯格还是乔布斯,都没想到自己会改变世界。现在,老乔布斯已经走了,硅谷的新一代再次来袭,扎克伯格们还能Hold住吗?不过,“编程改变世界”毕竟是一小部分人的圣经,至少扎克伯格已经很久没有为“脸谱”写代码了。同样,即便是已经离去的乔布斯,似乎也鲜有苹果手机手工编码的光荣历史。