安徽爱国志士在辛亥革命中的壮举

2011-12-29 00:00:00陈德辉

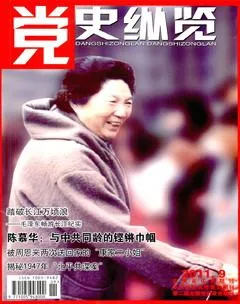

党史纵览 2011年9期

1911年,中国大地爆发了埋葬清王朝和几千年封建专制统治的资产阶级民主革命——辛亥革命。在这次革命中,皖人率先传播革命思想,率先发起革命起义,率先组织革命武装,率先发动讨袁,无数革命党人抛头颅洒热血,前仆后继,为革命胜利视死如归,义无反顾。正如孙中山所说:“直可惊天地,泣鬼神,草木为之含悲,风云因而变色。”

长江中下游地区的革命摇篮

以孙中山为代表的资产阶级革命派,感觉到深重的民族危机,为了唤起民众,他们在海内外开展了大规模的革命宣传活动,安徽人民予以积极响应。早在19世纪末,安徽革命志士朱小璋就在《民报》发表了词意激昂的《安徽讨满洲檄》,在历数清廷罪行之后,呼吁安徽人民继承光荣的革命传统,“扫荡胡尘,大张挞伐,以立不世之奇功”,“皖人之勋,永与昆仑并峙”。

1902年以后,一批革命知识分子通过发表演说、出版书刊、开办学堂等方式,传播革命思想。其中突出的有:陈独秀鼓吹革命于藏书楼;李光炯举办安徽公学、荟萃革命志士于芜湖;《俗话报》用通俗文字宣传群众,发动群众。

陈独秀、潘赞化等革命知识分子于1902年春在安庆北门的藏书楼,公开发表演说,进行反帝反清的革命宣传,这是安徽发出革命宣传的第一声。当时在全国颇有影响的《苏报》曾经报道了演说会的盛况:这天适逢大雨,“因书楼甚窄”,参加大会的人“多立门外而听”,虽被雨淋而不顾。大会始终“众情踊跃,气象万千”。

李光炯、卢仲农等创办的安徽公学,积极鼓吹革命,培养革命人才。当时一些著名的革命志士如陈独秀、刘师培、陶成章、柏文蔚、张伯纯、苏曼殊等都应聘来校任教而云集于芜湖。他们把公学讲坛作为鼓吹革命的场所,校园里洋溢着浓郁的革命气氛。安徽公学还与东京同盟会总部及上海、南京、安庆、合肥等地革命组织保持着密切联系,并影响着其他地方的许多学堂,如安庆的尚志学堂,寿州的蒙养学堂、芍西学堂,桐城的崇实学堂,合肥的城西学堂,使它们也成为宣传革命的阵地。这样,安徽公学就成为长江中下游地区传播革命思想的中心和策源地。所以,同盟会著名人物冯自由说:“皖人之倾向革命,实以该校为最早。”

由陈独秀担任主编和主要撰稿人的《安徽俗话报》,当时名列全国白话报之首。《近代中国新闻事业编年史》指出:该报是“当时国内销路最广、影响最大的俗话(白话)报刊之一”。这份被蔡元培称为“表面普及常识,暗中鼓吹革命”的报刊最突出的主题思想是反对帝国主义侵略、反对封建主义制度,它以鲜明的爱国主义立场、通俗生动的语言,深刻揭露帝国主义瓜分中国的图谋,鞭笞清政府卖国的行径。该报发行到上海、北京、江苏、湖北、江西、山东、河北、辽宁等省、市,成为有全国影响的一份报刊。

安徽革命志士所进行的卓有成效的革命宣传活动,时间较早,影响较大,在长江中下游地区广泛传播了革命思想,成为这一地区的革命摇篮,为后来进行的辛亥革命奠定了坚实的思想基础。

组建同盟会及其他革命团体的先驱

1905年8月,孙中山联合兴中会、华兴会、光复会和其他革命团体,在东京成立了中国同盟会,并提出“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”的政治纲领。从此,资产阶级革命派有了自己的指导中心和奋斗目标,这是中国民主革命进程中的一个重要的里程碑。

在同盟会成立过程中,安徽革命志士起了重要的作用。特别是程家柽,是同盟会的发起者和建盟初期的重要领导人之一。他于1899年在日本晋见孙中山并仔细聆听他的革命主张后,就追随孙中山进行革命。他在日本先后创办了《国民报》等报刊,积极宣传革命思想。1905年,先期到达日本的黄兴、宋教仁、田桐、白逾桓等准备建立一个革命组织,作为革命中坚。他们同程家柽商量,程明确表示:孙中山首倡民族民主革命,在海内外威望极高,很自然成为众望所归的领袖。他恳切劝说大家等孙中山到日本后再建立组织。同年7月,孙中山从欧洲到了日本,程家柽从东京赶往横滨迎接。他们一起回到东京后,程家柽又不遗余力地说服、促成各革命团体领导人特别是孙中山和黄兴的联合。接着,召开同盟会筹备会议,起草同盟会会章、宣言以及召开成立大会。同盟会成立后,程家柽主持外务科工作,并与宋教仁将《二十世纪之支那》杂志改名《民报》,作为同盟会的机关报。由于程家柽在同盟会建立时期做了大量富有成效的组织工作,所以同盟会另一位发起人张继曾说:孙中山是革命的倡导者,黄兴是革命的实行者,程家柽是革命的组织者。参与同盟会创建工作的另一位皖籍志士吴旸谷,也做了大量的组织工作。据现有1905年、1906年同盟会会员名册统计,最初两年中加入同盟会的会员共有950人,其中安徽籍会员有59人,居各省人数的第5位,仅次于湖南、四川、广东、湖北。1905年,吴旸谷从东京回国,先后在南京、合肥、芜湖、安庆等地发展了大批同盟会员,为辛亥革命积蓄了革命力量。

在参与组建同盟会的同时,皖籍志士还在安徽、江苏等地建立了各种革命团体,其中作用最为显著的是岳王会。1905年秋,陈独秀、柏文蔚、常恒芳等在芜湖以安徽公学为基地成立了秘密反清组织岳王会,以“岳飞抵抗辽金,至死不变,吾人须继其志,尽力反清”为宗旨,并订立了会章。后来,岳王会分别在芜湖、南京、安庆成立了总部和分部。总部仍设在芜湖,由陈独秀任会长;南京分部由柏文蔚任分部长;安庆分部由常恒芳任分部长。三个地方,以安庆工作发展得最好,他们主要在新军中发展会员。新军是甲午战争后清廷为维护其反动统治而编练的新式军队,所招士兵均需有一定文化,因而较易对他们灌输革命思想。吴旸谷、常恒芳、熊成基、袁家声等同盟会员、革命党人也都参加新军,并进行了有效的组织和宣传工作。“凡在新军中,稍有知识血性者,无不收入其间”,“每宣布满人之残暴祸国,无不愤激涕零,同呼效死”。1908年,安庆爆发了以熊成基为领导、以新军中岳王会会员为核心的大规模的马炮营起义。胡绳在《从鸦片战争到五四运动》一书中指出:“熊成基是第一个依靠新军士兵来发动一次起义的人。”这次起义虽然惨遭镇压,但在革命党人中产生很大的影响,使他们更清楚地看到新军中潜在的革命力量,更加重视新军中的组织发动工作。1911年敲响清王朝丧钟的武昌起义,完全是完全依靠新军发动的。起义之后,包括湖南、陕西、江西、云南、贵州、浙江、福建、奉天、直隶、甘肃的许多省都把新军作为光复的主要武装力量。而发动新军走上革命的道路,则是岳王会首先开辟的。

辛亥革命前安徽两次震撼全国的武装起义

1907年至1908年,孙中山亲自在广东、广西、云南等地发动了6次武装起义,在全国产生很大的影响。就在这期间,安庆先后爆发了以徐锡麟领导的巡警学堂起义和熊成基领导的马炮营起义。这两次起义在全国引起很大震动,徐锡麟、熊成基两位烈士英名远扬。中共中央在纪念辛亥革命50周年、70周年大会的报告中,都特别提到了这两位英烈的名字。

徐锡麟,字伯荪,浙江绍兴人,家为富商,但受到革命思想的熏陶,毅然投身革命。他曾参加光复会,在绍兴举办大通学堂,进行军事训练,培养革命骨干,准备联络会党起事。后来改变主意,筹款捐了一个道台官衔,到安徽任巡警学堂会办,相机起事。1907年4月,徐锡麟回绍兴,与秋瑾相约皖浙两省同时举行起义。不料,起义计划泄露,清廷搜捕革命党人,徐锡麟遂决定提前于7月6日趁巡警学堂举行毕业典礼、安徽巡抚及其他高级官吏均要到场的机会举义。毕业典礼开始后,徐锡麟以进呈学生名册为由接近安徽巡抚恩铭,突然从靴筒中取出双枪,向恩铭射击,恩铭身中7弹,不久毙命,众官员纷纷逃散。徐锡麟率领巡警学堂学生数十人,进占军械所,但很快被清军包围。一番激战后,徐锡麟在弹尽援绝的情况下被捕。面对审讯,他威武不屈,慷慨陈词,历述自己的革命抱负,当晚从容就义。安庆起义失败后,秋瑾很快在绍兴被捕,并英勇牺牲。徐锡麟领导的这次起义使清廷官吏如同惊弓之鸟,一片惊慌。清两江总督端方哀叹:“自是而后我辈将无安枕日。”慈禧闻警后,急命姜桂题加派一营兵马,保护颐和园。

熊成基,字味根,江苏甘泉(今江都)人。曾先后加入岳王会和同盟会,后为岳王会安庆分部的主持人。1908年11月,清帝载湉(光绪)和那拉氏(慈禧)先后病死,统治集团处于混乱状态。熊成基及时召集新军中革命党人秘密集会,决定于11月19日晚起事。当晚9时,驻扎在城外的新军炮营和马营1000余人举火为号,冲出营房,杀奔安庆城下。不料,安徽巡抚朱家宝早有准备,调集重兵守卫城垣,致使城内革命党人无法接应,城外起义部队只得猛打硬拼,伤亡惨重。经过一昼夜血战,义军腹背受敌,饥寒交迫,熊成基只得下令分两路向庐州方向撤退。在清军围追堵击下,义军被迫遣散。起义失败后,清廷对起义志士进行残酷镇压,遇害者达300余人。熊成基转移到东北继续进行革命活动,因叛徒出卖而被捕遇难。临刑前,他慷慨陈词:“吾愿以一腔热血,浇灌自由之花,”表现了革命者的浩然正气。

这两次起义在江淮大地乃至全国都引起强烈震动,产生了很大影响。安庆民谚:“第一年,徐锡麟;第二年,马炮营;三年后,革命成。”说明这两次起义对于加速革命进程起了巨大的推动作用。

皖籍志士在省外影响巨大的壮举

辛亥革命前,安徽革命志士在省外也进行了许多可歌可泣、影响深远的革命壮举,最杰出的是喋血北京正阳门车站、以炸弹刺杀清廷5大臣的吴越。吴越,字孟侠,安徽桐城人。早年就读保定高等师范学堂时就广泛阅读革命书刊,痛感民族危机,他“每与谈及国亡种削之势,辄仰泣不止”,决心为拯救祖国而舍身取义。他在《与妻书》中明确表示:“生必有胜于死,然后可生;死必有胜于生,然后可死。”“而况奴隶以生,何如不奴隶而死?以吾一身而为我汉族倡不奴隶之首,其功不亦伟耶?”表达了他以身报国的赤诚丹心。

1905年,清廷玩弄“预备立宪”骗局,并派载泽等五大臣“出洋考察宪政”,企图缓和革命气氛,瓦解人民斗志。吴越得悉后,怒火中烧。他决心亲赴车站,弹炸五大臣,以身殉国。同年9月23日夜,他在灯下写成4000余字的《意见书》,深刻揭露清廷骗局,表达自己杀身成仁的原委,妥善地安排了后事,然后从容地怀揣炸弹奔赴正阳门车站。他夹在仆人中间,踏上五大臣乘坐的包厢,取出炸弹,燃着引信,正要向车厢内掷去时,不料列车发动,车厢猛烈相撞,炸弹震落地下爆炸。吴越当场牺牲,五大臣中有3个受轻伤。当时正阳门人喊马嘶,一片混乱,五大臣逃回官邸,清廷极为震动,影响遍及全国。1907年,由章炳麟主编的《民报》专刊《天讨》,全文刊登了题为《吴越遗书》的13篇文献,系统反映了吴越热爱祖国的思想,坚决以革命手段(包括暗杀)推翻清廷反动统治的决心,以及他提倡的革命人生观、生死观,在海内外引起强烈反响,受到人们的普遍尊敬和悼念,著名革命党人赵声、秋瑾均著诗文进行哀悼。吴越生前好友马鸿亮曾著文阐述吴越这次革命行动的深远影响:“虽荆轲之匕,力士之锥,未能命中,然已夺祖龙之魄,振志士之气,声闻全国,名震环球。徐烈士锡麟,熊烈士成基,相继起于皖,黄花岗烈士发于粤,武昌义举遂覆清祚,皆此一弹首发其难,有以速之成也。”孙中山为安葬吴越等9烈士的烈士陵园亲题“皖江烈士墓”墓碑,并亲撰祭文,其中有“爰有吴君,奋力一掷”之句,就是颂扬吴越的这次英勇壮举。

辛亥革命前著名的黄花岗起义中,江淮子弟有97人参加此役。在黄花岗七十二烈士的公墓中,埋有皖人宋玉琳、石德宽、程良烈士的忠骨。此外,还有皖人倪映典率新军起义于广州、万福华刺卖国清吏王之春于上海、孙毓筠刺端方于南京,均在全国产生很大影响,推动了革命的发展。

发动广大农民建立革命武装的一面旗帜

1911年10月10日武昌起义之后,各地纷纷响应,在两个月内就有13个省市宣布独立,革命浪潮席卷全国。但是,在各地光复过程中,不少是借助革命声威,传檄而定;有的是立宪派控制的咨议局作出一纸宣言,便宣告“独立”;有的则是“旧巡抚穿上新都督的外衣”,真正依靠革命武装力量实行光复的为数不多。在此背景下,寿州由革命党人领导的义军,在光复寿州后,迅速发动农民参军,组建淮上军,然后兵分三路,挥师两淮,转战千里,光复了许多州县,不仅在安徽实现重点突破,推动全省光复,而且在全国为革命党人树立起一面以农民为主要成分的、以革命武装光复河山的旗帜。正因为如此,淮上军领袖张汇滔于1920年被军阀派人在上海暗杀后,孙中山亲题“国魂不死”挽词,以彰其功。

寿州是皖北的重镇。辛亥革命前,同盟会员张汇滔、程恩普以信义会、安仁会名义在寿州(今寿县)、颍州(今阜阳市)等地开展革命活动,并以办团练为名,建立起一支革命武装。

1911年11月5日,革命党人将自己掌握的武装部署在城内外重要地区,同时向清廷州县官吏和驻军头目劝降。在强大的军事压力和政治攻势下,清政府寿州知州、知县、总兵弃城逃走。当日夜,革命党人领导的武装兵不血刃,光复了寿州城。接着革命党人大力进行扩军,四乡农民闻风蜂拥而至,数日内起义军即扩充至2万余人,因而正式成立淮上国民军,由王庆云任总司令,张汇滔任副总司令兼参谋长。全军分设军统、支队、营、连,共有18个步兵营、1个马队营、两个炮队营。淮上军经过整编和简单训练后,即兵分3路,光复两淮22个州县。在辛亥革命的暴风雨中,淮上军崛起寿州,以简陋的武器,不足的给养,全凭革命热忱,英勇奋战,成为驰骋淮河南北的劲旅和推动全省光复的重要军事力量。淮上军11月5日光复寿州后,一直处于僵持状态的省城安庆于11月8日被迫宣布光复,接着芜湖、庐州、大通及皖南各州县亦相继光复。淮上军实际上成为安徽全省光复的先锋,并且使以武装光复的革命精神在全国得到弘扬。

淮上军还在蚌埠英勇阻击从南京北逃的清军张勋所部,给敌军以重创。接着在颍州扼制奉袁世凯密令猖狂南犯的倪嗣冲所部,血战4昼夜,淮上军将士牺牲1700余人,喋血疆场,光昭日月。这支革命部队后来先后被改编为第一军第四师、第三十三军,参与了讨袁、护法、抗日、反蒋斗争,为中国革命立下重大功勋。

柏文蔚督皖并在全国率先讨袁

1911年12月23日孙毓筠就任安徽都督,成立安徽省军政府,接着取消了大通、庐州、芜湖等地军政分府,实现了全省统一。但孙毓筠缺乏实力,又不善于驾驭复杂的政治局面,于次年4月被迫离皖。7月,柏文蔚接任安徽省都督后,颁布了一系列法令和政策,革除弊蠹,鼎新政治,取得显著政绩。主要有:推进民主政治,依据法律选举省议会和国会议员;重视发展实业,大力支持有利于国计民生的农、工、矿、商、交通各业,并首创导淮;改革和发展教育事业,使各级各类学校有了大幅度增加;扫除社会上的封建积垢,剪除发辫,禁止赌博,破除迷信,移风易俗;特别是雷厉风行严禁鸦片取得辉煌成果。1912年9月,英国商船偷运价值160万元的印度鸦片,被水上警察查获,柏文蔚即下令在都督府门前焚销,万余观众无不鼓掌称快。英国政府出面干涉,并派军舰至安庆进行威胁。柏文蔚据理驳斥,坚决顶住英方压力。他又严令全省禁吸鸦片,规定私种烟苗20株以上者处死刑,已种者必须铲除。合肥吴山庙地区有的烟农在一些地痞的煽动下,拒不铲除烟苗,柏文蔚派军队前去铲除,引起全省震动,烟苗绝迹。1912年10月,孙中山巡视长江中下游,在安庆登岸向军民发表演说:“禁烟办法最认真者,要算贵省”,“贵省禁烟办法实可为各省模范也。”

袁世凯在窃踞大总统职位之后,倒行逆施:1913年3月在国会召开前夕派人在上海车站刺杀了国民党代理事长宋教仁;4月非法签订了善后大借款合同,以承诺极为苛刻的条件为代价,向五国银行借款2500万英镑,准备发动内战。面对袁世凯的种种恶行,国民党领导层经过争论,终于决定武装讨袁。安徽是首先树起反袁旗帜的省份之一。当时人们把安徽都督柏文蔚同江西都督李烈钧、湖南都督谭延闿、广东都督胡汉民并称为“讨袁四督”。1913年7月,柏文蔚就任安徽讨袁军总司令,在临淮关设立总部,调兵遣将,准备北伐。在此之前,由柏文蔚授意,以安徽第二旅旅长龚振鹏名义发出讨袁檄文,历数袁世凯十大罪状,号召全国人民起来共同讨伐这个卖国贼。在江西战场打响反袁战争第一枪之后,安徽以张汇滔率领的北路讨袁军从7月中旬起在沿淮一线同袁世凯嫡系倪嗣冲所部进行了血战。因倪军人多势众,武器精良,讨袁军处于不利态势。即使如此,讨袁军将士仍奋勇迎战,反复拼杀,有时阵地几次失而复得。7月底,黄兴因津浦失利而突然出走,讨袁军面临全线崩溃。安徽安庆、合肥、芜湖等地相继失陷,柏文蔚随同孙中山等出走日本,二次革命失败。这次革命虽然遭到失败,但它是一次以武装斗争形式进行的保卫民主共和的战斗,对于揭露袁世凯反动面目,深入进行民主革命具有重要的意义。

在辛亥革命中,安徽人民首举义旗,进行英勇战斗,作出重大牺牲,无数革命先驱用他们的鲜血在中国近代史上写下了光辉的一页。

(责任编辑:胡 北)