中国恢复在联合国合法席位的台前幕后

2011-12-29 00:00:00姚远

党史纵览 2011年10期

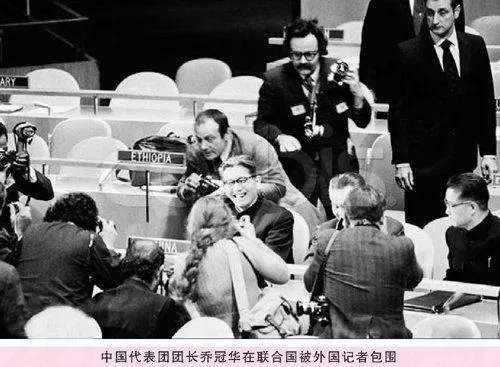

1971年10月,纽约时间25日晚上(北京时间26日上午),第二十六届联大以76票赞成、35票反对、17票弃权的压倒性多数,通过了恢复中华人民共和国在联合国及其一切机构的合法席位、并立即把蒋介石集团的代表从联合国及其一切机构中驱逐出去的提案。联大主席当即要求联合国秘书长吴丹致函中华人民共和国外交部代部长姬鹏飞,邀请中国派代表团出席第二十六届联合国大会。这一特大喜讯传来,中国政府和毛泽东郑重决定,迅速组建中国出席第二十六届联大代表团参加本届联大剩下的会议。很快,以乔冠华为团长的代表团在一周内组成前往纽约。在第26届联大上,中国代表团留下了难忘的瞬间。期间,发生了一些鲜为人知的秘闻轶事,有的直到20世纪末才公诸于世。

幕后功臣:马立克与司徒眉生

很少有人知道,在中国恢复联合国合法席位前夕,曾有两位非中国领导层的人士付出了不少努力,他们就是马立克与司徒眉生。

第二十六届联大前夕,联合国在恢复中国代表权问题上发生了有利于中国的变化。在这关键时刻,恰巧轮到印度尼西亚担任联大会议的主席国,印尼外交部长马立克将走马上任联大主席。他纵观当时局势,认识到中国这一大国在世界发展走向中的位置……便立刻命令印尼驻香港总领事西吉准将设法与他在澳门的密友司徒眉生取得联系,并郑重地说:“我要亲自去香港面见司徒眉生。”

早在1947年夏季,马立克就与司徒眉生有缘相识。当时,年仅19岁的司徒眉生,以印尼华文报《天声日报》见习记者的身份,前往印尼采访共和国“临时国民大会”,并与时任印尼《安达拉》通讯社社长的马立克建立了友谊。马立克原是苏加诺领导印尼民族独立斗争时期的亲密战友,早在印尼独立前就跟随苏加诺出生入死。独立后,马立克曾担任印尼驻苏联大使和政府商业部长。后来,由于在个别问题上与苏加诺的观点产生分歧,遭人挑唆,渐渐受到苏加诺的冷遇。就在他倍感世态炎凉、孤独无助的时候,司徒眉生这个朋友一如既往守候在他的左右。也正是这种深厚的情感渊源,使马立克在走马上任联大主席之前,很自然就想到他的这位与中国有着千丝万缕联系的老朋友——司徒眉生。

1971年4月中旬的一天,已在澳门平静生活了近6年的司徒眉生,突然接到印尼驻香港总领事馆打来的电话:“我是印度尼西亚驻香港总领事馆机要领事沙迪亚尔,马立克先生要我们与您联系,他不久要来香港,希望能见到您。”

司徒眉生一听是老朋友马立克要见他,喜出望外,马上回答:“我愿意去香港见他。”

不久,马立克由卡米尔大使陪同专程飞来香港,与司徒眉生见了面。此时两位挚友的处境和往日相比,整个来了个大颠倒:苏哈托武力罢黜苏加诺上台后,遭苏加诺冷遇的马立克,因祸得福而被重新重用,担任外交部长;司徒眉生则因受牵连而蜗居澳门,为躲避迫害而行商为生,低调行事。

简短寒暄之后,马立克即表明来意,他说:“我已当选本届联合国大会主席。本届大会最主要的一个议题,就是恢复中国席位问题。”略作停顿,他接着说:“我可以坦率地告诉你,苏哈托总统肯定不支持恢复中国在联合国合法席位的议案,但不至于公开反对。所以,我很想了解中国的立场。目前,印中已中断外交关系多年,沟通起来比较困难。你是我的老朋友,又与中国上层熟悉,如果可能的话,希望你去北京替我捎个口信,表明我对恢复中华人民共和国在联合国权利的深切关注,征询一下中国政府对加入联合国的看法,他们对本届联合国大会很有可能出现有利于中国的新形势如何应对。”

司徒眉生沉思了几分钟,才用一种迟缓的语调答复说:“行吧,我试试看。”

司徒眉生回到澳门后,立即把这件事告知当时担负中国内地与澳门联络工作的“澳门南光公司”负责人,请他们协助与周恩来总理办公室取得联系,并表示愿为此事去北京向中国领导人当面转达。

然而,两天过去了,司徒眉生得不到北京方面的任何反应。他深知中国当时正处在“文化大革命”中,感到再等下去也不会有什么结果,无奈之下只好请马立克先回雅加达。临别之际,马立克再次叮嘱老朋友:“我9月初去联合国上任还要路过香港来见你,请你一定再帮助摸摸中国方面的态度。”

转眼到了9月初,马立克与司徒眉生如约在香港再次碰面。在这之前,司徒眉生再次通过澳门南光公司与北京联系,但仍然一无所获,只好两手空空来见马立克。

得知这一极不乐观的事态之后,马立克犹豫片刻,从手提包中取出一份文件递给司徒眉生,面有难色地说:“关于本届联大讨论中国加入联合国的议案,苏哈托总统已经给我下了训令。你拿去看看。”

司徒眉生接过文件一看,“训令”上写明:对阿尔巴尼亚等国提交的支持恢复中国在联合国席位的提案投弃权票,对美国的提案投赞成票,即支持美国在联合国制造“两个中国”。看完苏哈托的“训令”,司徒眉生用拳头狠狠砸在沙发的扶手上:“这岂不是在逆历史潮流而动嘛!”

谈话顿时又陷入一阵沉默。过了一会儿,马立克打破这种令人窒息的沉默说:“我个人始终认为,只有一个中国才能达到亚洲和世界的稳定。可是,苏哈托的训令和我的信念相抵触,我很为难啊!你看应该如何办好呢?”

司徒眉生觉察到事态的严重性已经超过了自己原来的估计,不禁为中国能否顺利加入联合国担忧,更为老朋友的政治命运担忧。几分钟后,司徒眉生抬起头开口道:“你研究过联大议事规则和主席的职权没有?有无特别发挥的空间?”

马立克十分领会老朋友的意思,马上回答说:“仔细研究了,空间还是有的。”

司徒眉生看到了一线希望,口气坚定了许多:“既然如此,你就想办法在此空间里实现你的理念。”司徒眉生沉吟片刻,继续建议说:“你现在已被选为本届联大会议主席,就不能站在一国外长的角度处理问题,而应站在联大主席的立场上思考问题、处理问题。”稍作思索后,他又道:“你作为印尼外交部长最多不过干一二十年,可印尼作为联大主席国是百年才一遇的事情,而你个人能担任联大主席,更是千载难逢啊!这是历史的重托啊!你要紧紧抓住这个难得的历史机遇,争取流芳百世啊!”

马立克听罢司徒眉生一番至诚的话语,深切感受到老朋友设身处地替自己着想的浓浓情谊。他像是喃喃自语,又像是向司徒眉生表示心迹:“我应该争取,我会努力争取的。”

这次会面,两位老朋友私下里谈了很久,也谈得很深。

司徒眉生从香港刚一回到澳门,南光公司负责人就心急火燎跑来对他说:“北京方面请你立即到广州转飞北京。因为有中央领导要见你!”

对这一至关重要的情节,当时担任国务院副秘书长兼周恩来总理办公室副主任的罗青长,后来曾在一篇文章中回忆说:“马立克准备派私人顾问专程前来北京征求周总理的意见,就双方的配合工作具体磋商。得此消息后,周总理让我安排专机,把他从广州接到北京。”

1971年9月11日,司徒眉生兴致勃勃抵达北京。先作两天的休息,司徒眉生乘机将马立克要其转达的意见写成书面材料递交了上去,可几天都没见回音,司徒眉生只好继续耐心等待。

直到9月25日,周恩来总理办公室副主任罗青长终于来了。罗青长一见面就说:“我是代表周总理与您谈话的。”司徒眉生这才明白,欲见周恩来总理的期盼无望了。罗青长接着说:“马立克先生叙述的材料,我们都看到了。很感谢马立克先生的好意。中国政府的立场已经在中国外交部8月20日声明中完全表达了。当然,希望马立克先生在可能的情况下给予帮助,但也不勉为其难。”

时隔一段时间之后,司徒眉生才得知,原来,他在北京的那段时间,中国发生了林彪叛逃的重大事件,将其北京之行的安排全部打乱了。

令马立克与司徒眉生终生难忘的日子来到了——1971年10月25日,这个举世瞩目的日子更是所有炎黄子孙大喜大庆的日子。身为第二十六届联大执行主席的马立克举起手中的木槌,果断地裁决:“恢复中华人民共和国在联合国的合法权利就意味着台湾已丧失联合国席位,无需对台湾席位问题再进行表决。”随着木槌铿锵有力地落在主席台前的案桌上,联合国大会以76票赞成、35票反对、17票弃权的压倒多数,通过了阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等23国要求恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利和立即把台湾当局的代表从联合国一切机构中驱逐出去的议案。美国的“投票机器”失灵了,中华人民共和国在联合国的合法权利经过22年的斗争终于得到了恢复!

马立克在其中付出了很多努力,用心实践了自己的诺言。表决结果一出来,第二天一早,他就迫不及待地给司徒眉生打来越洋电话,急切而又兴奋地问:“你听到消息了没有?”

司徒眉生的兴奋不亚于马立克,他激动地说:“听——到——了!”

两人都为自己愿望的实现感到高兴。

几十年后,当司徒眉生追忆这段往事时,仍然不胜感慨地说:“马立克的一槌定音功不可没。我只是因缘做了一点应做的事。其实,这一切最重要的因素并非某个人所为,而是历史潮流谁也抗拒不了!”

中国代表“缺席”第一次升旗仪式

联合国第一次升起五星红旗的仪式极其特别,用《纽约时报》的说法是“绝无仅有的没有中国代表出席”。

1971年11月9日,中华人民共和国出席联合国第二十六届大会代表团离开北京,飞赴纽约。先遣组于11月8日先一步抵达纽约,次日将携带的五星红旗交给土耳其籍的联合国礼宾司司长锡南•科尔莱。原来的设想是,待中国代表团到达后,选择适当的时间,举行隆重的仪式,由乔冠华在联合国大厦前的广场上升起五星红旗。然而,这一设想并未实现。因为,五星红旗已于11月1日在联合国升起了。

原来,每星期一到星期六,都会按时升降所有联合国会员国的国旗。联合国大会于纽约时间10月25日晚间11时20分通过了恢复中华人民共和国在联合国合法权利的决议,10月26日就不再升起蒋介石集团的“青天白日旗”。从这天起,原来悬挂旗帜的旗杆空了整整6天。由于事前没有准备,联合国秘书处没有五星红旗,便赶快要做一面跟其他130面会员国旗一样尺幅的五星红旗。但是,由于中美两国一直以来的隔绝,在偌大的一个纽约城,竟然寻找不到一面五星红旗。后来,他们好不容易才找到一家专门的制旗店,于是立即定制了一面五星红旗。26日制作好旗后,却不知道应该挂在哪根旗杆上。纽约时间10月31日上午7时,联合国秘书长吴丹在征求中华人民共和国的意见之后,确定将中国的国旗挂在原挂“青天白日旗”的那根旗杆上,位于智利(Chile)和哥伦比亚(Colombia)两国旗杆之间。但10月31日是星期日,照例不升旗,吴丹便决定从11月1日起升降五星红旗。这面五星红旗是用尼龙绸做的,长1.8米,宽1.2米。长宽比例以及五颗星的颜色、大小和位置都完全符合中国政府的规定。

为什么不等中国代表团到达以后再升旗呢?这是因为只有新会员国初次升旗时才由该国代表参加并举行仪式。中华人民共和国不是新会员国。原应在10月26日升起五星红旗,由于上述原因,已经延误了将近一个星期,不能再晚了。

11月1日上午8时(格林尼治时间13时),在纽约联合国大厦前举行了升旗仪式。12名身穿蓝色制服的联合国卫兵,带着131个会员国卷着的国旗,从白色的联合国大厦走出来,他们从广场按英文字母次序排列的一排旗杆顺次升旗。上午8时过后几分钟,两位担任升旗员的美国黑人——24岁的威拉德•博迪和28岁的乔治•鲍德温,到达第二十三根旗杆旁,将那面匆忙制作的象征新中国的五星红旗高高升起。于是,五星红旗第一次升起在纽约上空。

铅灰色的天空下着毛毛雨,约有30名记者和电视摄影师及联合国职员远远观看。因是例行升旗,所以没有联合国负责的官员在场。

美国报纸报道说,中华人民共和国的五星红旗11月1日第一次在联合国总部升起,标志着联合国迈入了新时期。

大国总理友善大度的举动使日本外交官深受感动

1971年,中国政府以乔冠华为团长的代表团作为中国正式代表出席联合国大会,临行的那天,北京机场上举行了盛大的欢送仪式。中国政府和有关部门的负责人,各国驻华大使及使馆官员云集机场,形成了长长的欢送队列。

然而,此时此刻,对日本的外交官来说,却是特别难堪的一刻。日本曾经给中国造成了深重的灾难,可其历史欠账不但没有偿还,而且还百般阻挠中国在联合国争取合法席位。最终,日本方面不得不接受中国又一次胜利的事实。这一天,日本代表安田和屿仓名生也出现在欢送的队伍中。可是,他们表现得很不自然,两人只在贵宾休息室外面转来转去,直到中国外交部的工作人员力邀他们进去,他们才进了贵宾休息室。

出于友好的外交礼仪,中国代表团成员走到各驻华使节和外交使团跟前,与他们一一握手。周恩来作为欢送者走在代表团的后面,不时地向各国外交官招手致意,以表谢意。安田和屿仓名生尴尬地站在人群后排鼓掌。

中国代表团成员走了过去。然而,走在后面的周恩来瞥见送行队伍中站在后排的两位日本外交官的时候,立即隔着前排人群的肩头伸过手去,与他们亲切地握手。

大国总理这一亲和的举动,顿时使得这两位日本外交官深受感动。

周恩来的外交生涯中,曾无数次地向别人伸出温暖和友善的手。他的友好与大度为他赢得了别国官员的信任和尊敬,甚至包括那些对中国不友善的国家和官员。

1976年,周恩来与世长辞,联合国曾经做出惊人之举——第一次破例为其降半旗志哀,这在当时的联合国历史上是绝无仅有的。

一起蹊跷的投毒案件

第二十六届联大召开期间,中国还派出了以黄华大使为首席代表的常驻联合国代表团。

代表团包租了位于纽约曼哈顿44街的罗斯福旅馆14层楼的全部70个房间,将此作为代表团的总部驻地,由纽约市警方负责保卫任务,3名纽约武装警察24小时在14层电梯口值班。代表团成员每人一个房间。为了防止窃照,他们将梳妆镜全部用床单布遮蔽上;为了防止窃听,凡是机密的事都用笔写后进行传阅。

1971年圣诞节之前,乔冠华团长率代表团部分人员返回北京,黄华等40余人作为中国常驻联合国代表团的成员留守纽约。14层楼的客房空了一半,留守者仍没有退租,只等新房布置妥当以后,全部撤离旅馆。

谁知,不幸的事情发生了。一个星期六的晚上,代表团成员全部聚集在楼厅里看电影,放电影的是代表团最年轻的王锡昌。

放完电影之后,王锡昌就回房睡觉了。第二天上午公勤人员学习外语,唯一缺席的是王锡昌。中午吃饭的时间快到了,办公室的同志不得不去敲他的房门,可是,敲了许久,房间里也没有一点回应。

大家顿时感觉事情不妙,急忙找来旅馆的钥匙去开门,结果发现王锡昌仰卧在床上,心脏已经停止了跳动。经检查,发现王锡昌全身无任何伤痕或血迹。

中国常驻联合国代表团立即向纽约警方报了案,经中方同意,警方指定法医对尸体进行了解剖。结果发现,死者脏器的任何部分均没有受到任何损坏。

黄华大使立即约见美国常驻联合国代表,向他递交了正式照会,态度坚决地要求美方对此事件进行彻底的调查,并且一定要严惩肇事凶手。

美方将此事报告了美国国务院,并责成纽约市警察局进行详细调查。

法医对尸体作了进一步的检查,发现死者血液中有尼古丁成分,这是一种无色的剧毒物质。同时,在检查了王锡昌卧室的器皿和用具以后,发现在暖瓶的剩水里有同样的尼古丁物质。

事实说明,这是一桩蓄意谋杀案。凶手将剧毒的尼古丁溶液,灌在了王锡昌饮水的暖瓶里,王锡昌饮水之后,中毒猝死。

那么,凶手是怎么潜入现场作案的呢?代表团的电梯口昼夜均有警察值班看守。在此期间,警察并没有发现陌生人闯入代表团驻地。但是,对环境作进一步的调查后发现,王锡昌住房门口是一个货梯,无人看守,王锡昌在放电影期间,房门是开着的。凶手显然是在代表团全体人员集中看电影时,乘虚从货梯上楼,进入王锡昌住房下了毒手……

1972年2月,中国常驻联合国代表团购买了位于曼哈顿66街166号林肯广场对面的一座十层大楼,作为常驻联合国代表团的驻地。代表团搬进大楼以后,吸取教训,慎重行事,对内部进行了彻底的检查,门口装上了铜制的大门,门外有纽约警察驻守,门内有代表团人员日夜值班看守。由于提高了警惕性,防范措施都尽可能做到最好,从此,代表团在纽约再没有发生过严重的安全问题。(题图为五星红旗飘扬在联合国大楼前)

(责任编辑:吴 玫)