河南省农村中学地理教师环境素养初探

2011-12-29 00:00:00刘慧静刘玉振

地理教育 2011年12期

一、环境素养的涵义

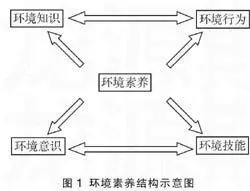

人类的环境素养不是先天就有的,而是经过后天的不断学习而获得和形成的,是关于环境知识、环境意识、环境行为和环境技能的综合体。环境知识主要指全面、扎实的环境科学基础知识,包括环境科学与可持续发展知识、生态学基础知识、环境问题调查及公民行动培训知识。环境知识是环境素养的基石;环境意识体现了人类对环境所持的态度、情感和价值观的倾向性;环境行为是维护环境可持续发展的手段;环境技能是运用一定环境知识确定和解决周围地区及全球环境问题的能力,环境技能是因人而异的。这四者之间是相辅相成、密不可分的(如图1)。

二、中学地理教师环境素养现状分析

1.数据采集

本次调查全面抽取来自于河南省18个地区的农村中学地理教师,采取问卷调查的形式。问卷分为两部分,第一部分为地理教师的基本情况;第二部分为地理教师环境素养的调查,该部分从环境知识、环境态度等方面共设计28道题,最后一题是主观发散题。发放调查问卷90份,收回有效问卷72份,回收有效率较高。并运用SPSS和EXCEL数据处理技术进行统计分析,调查结果可信度高。

2.基本情况分析

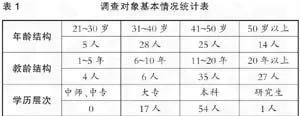

由表1可以得出我省中学地理教师结构呈现的特点:第一,中老年教师是本省中学地理教师队伍的主体,其中年龄在40岁以上的中学地理教师占总调查人数的54.2%。第二,本省中学地理教师教龄结构趋于老龄化,教龄在10年以上的教师占总人数的86.1%。第三,本省中学地理教师队伍的整体素质水平较高,其中拥有本科学历的教师占总调查人数的75%。

3.调查结果分析

(1)环境知识结构有待完善。经调研分析,中学地理教师对于环境保护的基本知识掌握较好,但对于一些细节性和专业性的环保知识了解不多。在调查“2010年世界环境日的主题”时,仅有19.4%的地理教师选择了“多样的物种、惟一的地球、共同的未来”,高达80.6%的地理教师尚不知2010年世界环境日的主题。由于中学地理教师获取环境信息和知识的渠道主要集中于地理教材、电视报刊等大众媒体,渠道相对狭小,此外有些地理教师对环境知识的关注度低,很容易忽视最新环境知识的宣传和报道。

(2)环境行为明显滞后于环境意识。尽管大多数中学地理教师已经意识到学校环境教育的重要性和必要性,但由于主、客观因素,地理教师并没有从真正意义上将环境意识转化为环境行为。主要表现在以下两方面:一是中学环境教育教学形式单一,由于课时、设备短缺等客观条件的限制,高达72.2%的地理教师进行环境教育的阵地仅仅局限于地理课堂,且只注重带领学生学习地理教材中的环境保护知识,却忽视学生环境意识和环境行为的培养。二是参与环保的意愿和行为方面,54.2%的教师自认为是环保志愿者并参与过自愿的环保活动,但45.8%的教师自认为不是环保志愿者,且没有参与过环保活动,这一现象给广大教师敲响了警钟,教师自身的环保行为至关重要,教师的言行潜移默化地直接影响着学生环保意识、行为的形成。

(3)环境技能有待提高。环境技能是环境素养的最高境界。环境技能的高低,直接决定人们发现、分析和解决环境问题能力水平的高低。环境教育是一门综合性和实践性较强的学科,对教师的环境实践能力提出了较高要求。调查发现,地理教师的环境技能素质较低,不能满足对学生进行环境教育的需要。47.2%的地理教师对自己的环境技能基本满意,但高达52.8%的地理教师认为自己尚未掌握分析、解决和处理环境问题的技能技巧,无法满足环境教育的教学需要。

三、提高地理教师环境素养水平的策略

1.广泛开展地理教师环境素养培训

为了全面提高教师的环境素养水平,应加强教师的职前和职后培训,促进教师树立终身学习理念。教师培训应具有计划性和目标性,培训内容要具有实用性和针对性,培训方式则应具有灵活性和多样性。教师培训计划主要涉及理论学习和实际行动等内容,培训结束时,应以这两项内容的综合成绩作为考核指标。

2.大力提供良好环境教育师资保障

师资大力投入是提高教师环境素养的有力保证,学校以及相关教育部门应加大对学校环境教育的教育资源和经费投入。可以设立专项资金,用于学校与环境部门建立长期的合作机制,邀请环境教育方面的专家定期来学校进行环境教育的专题讲座。此外,应加大对环保图书、教学软件、实验设备等教育资源的投入,努力为地理教师环境素养的提高提供良好的环境支持。

3.积极鼓励教师参与环保社会实践活动

结合重大节日,教师可组织学生开展“绿色班级”的环保活动,发挥积极的带头作用,遵守班级环保行为规范,自觉节约用水用电、不随地吐痰、垃圾进行分类处理等。可开展诸如“我爱地球”的诗歌朗诵比赛、环境知识竞赛、办环境教育板报、看环保主题电影等,以丰富教师的环境知识和增强教师的环保意识。鼓励教师担任环保志愿者,参加学校以及社区举办的环保公益活动,自觉做到节能减排、使用新能源等。还可定期组织教师进行本区域的环境野外实地考察和调查,提高地理教师解决环境问题的实践技能。

4.全面建立教师环境素养评价体系

环境素养评价指标应依据教师环境素养的目标来制定。环境素养的评价体系应该与教师环境素养的目标具有高度的一致性,在实际操作过程中,环境素养评价体系应具有科学性、可操作性和可测定性。各个地区可依据本地区教师环境素养的实际情况,制定与本地区相符合的环境素养评价指标。环境素养指标要分级化和细节化,全面反映环境知识、环境意识、环境行为和环境技能的各个方面。

“环境保护,教育为本”。学校环境教育的落实程度如何,取决于教师的环境素养状况,这又与中学环境教育的切实开展有密切关系。