“闪婚”艺术家

2011-12-29 00:00:00墨未白

南方人物周刊 2011年12期

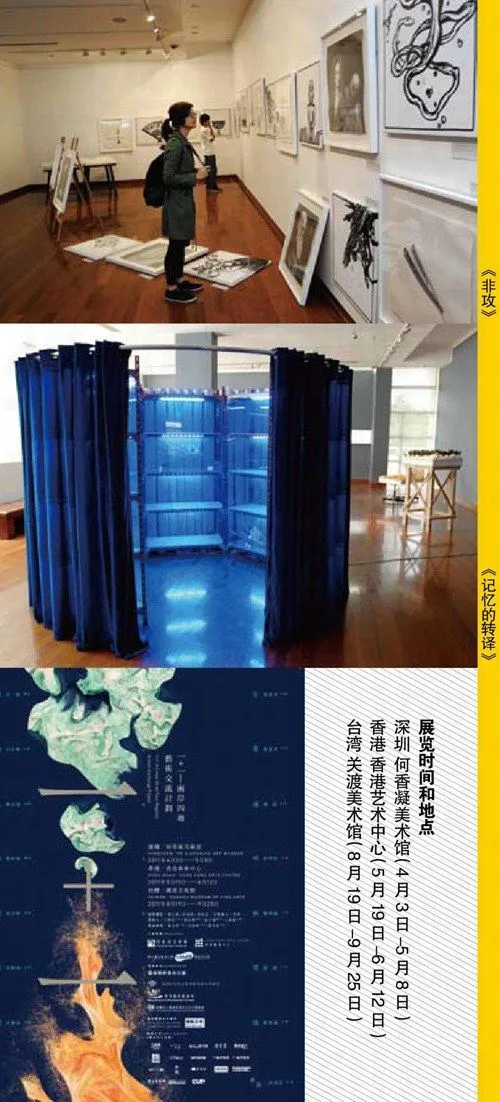

这个名为“1+1”的展览颇有些与众不同。3家主办机构(何香凝美术馆,深圳;香港艺术中心,香港;关渡美术馆,台北),邀集大陆、香港、台湾、澳门四地文化背景不同、创作手法各异的14位艺术家共同参与一个交流计划。像是一次集体婚礼,这14位艺术家速配“闪婚”,构成了7对随机组合的“新人”,其中两对甚至因为是“剩男剩女”而沦为“包办婚姻”。

为了避免“近亲繁殖”,策展人鼓励艺术家“异地恋”。除了一个大陆组合,这个目标基本实现。每个艺术家组合的任务是共同完成一件作品。

澳门艺术家百强和大陆艺术家邬建安的作品《非攻》有点像划拳。两人交替创作30幅图像(百强为单号,邬建安为双号),每幅图像构成对前一幅图像的“克制”,第一幅图像则“克制”最后一幅,形成循环。“克制”的逻辑千奇百怪。比如第15幅是“和尚用苹果诱惑牛顿”;第16幅是“蛇”,克制逻辑是伊甸园中“苹果是蛇送来的”;第17幅是“马年的贺年片——徐悲鸿的《奔马》”,克制逻辑是“蛇年之后总是马年”。第26幅是“黑猩猩”;第27幅是“如来佛的手”,克制逻辑是“猴王无法超越的界限”;第28幅是“夹手的刑具”,克制逻辑是“佛手也是手,与人手无异,而人发明刑具可能正是佛心中的痛苦”。诸如此类的脑筋急转弯堪称7个组合中最好笑的合作。

台湾艺术家何明桂和澳门艺术家苏约翰的合作也很有意思。两人的作品《记忆的转译》有点像玩读心术。他们各自用文字描述了记忆中的空间和景象,再由对方创作出实物来。比如,苏约翰的第3号空间描述是:“从定义上说,桥就是一个连接两个地方的通道。如果你有机会建造一座桥,你会怎样建呢?”何明桂就根据这些文字制作了几个“桥”的模型装置。

艺术家在创作上多半是“独身主义者”,一旦成双成对,过分坚持个性难免要影响“婚姻”质量。于是双方就要交流、沟通、退让、妥协。7个组合既有交流顺畅的范本,也有沟通未遂的案例。北京艺术家梁远苇在和深圳艺术家白小刺几次通信、反复改动参展方案后还是决定“直接展两件作品”、“不做生硬的联系了”。台湾艺术家单凯悌和大陆艺术家赵赵在“相亲会”上曾爆出火花,不料最后变成“擦枪走火”。据单凯悌提供的“一面之词”——她和朋友的聊天记录,到北京访问赵赵时,赵赵“没多久就出门了”,留下朋友和她讨论方案,“他朋友超认真跟我讨论,整个聊开,还很认真写了一些计划下来,结果反而跟他交流了”。隔天她和赵赵去故宫观光,赵赵把过程拍下来,后来做成他的作品之一《我只能陪你逛逛故宫》。但两人的交流却因“无法达成一致”而以“各做各的”告终。

“1+1”的特别之处还在于除了展出最后的作品之外,也展出艺术家交流的过程。或者说,相比只是将不同地域艺术家的作品置于同一空间的“交流展”,这个活动很大程度上更是“展交流”。至少在我这样的外行看来7组艺术家大相径庭的交流过程比其中的一些作品更有意思。

以什么形态呈现艺术家交流的过程是令主办方头痛的问题。几位策展人像保姆和狗仔队一样,督促艺术家们尽可能记录下完整的交流过程。各种“文献资料”——Email、MSN、录音、工作现场照片等等,算是成果之一。此外与展览同时推出的画册也留下了丰富的细节。比如最初的交流讨论会上就有艺术家提出“两个人做出来的作品算谁的”这样的问题。甚至主办方可以为艺术家提供多少材料费、住宿和餐饮的报销规格与方式也都一一记录在案。

这算是主办方和艺术家的“交流”?

(感谢何香凝美术馆、林帆小姐提供协助)