多利羊之父 “知识和伦理同等重要”

2011-12-29 00:00:00李在磊

南方人物周刊 2011年12期

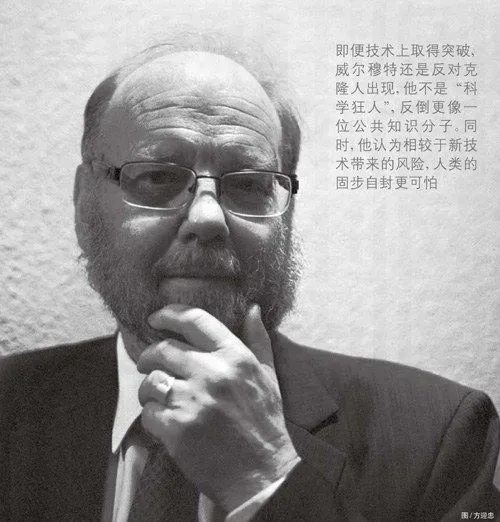

即便技术上取得突破,威尔穆特还是反对克隆人出现,他不是“科学狂人”,反倒更像一位公共知识分子。同时,他认为相较于新技术带来的风险,人类的固步自封更可怕

“我没有学术造假”

威尔穆特的科研兴趣已经转向干细胞研究,但人们对他的习惯称谓还是“克隆羊之父”。1996年,伊恩•威尔穆特领衔的罗斯林研究所培育出了世界上首只成年体细胞克隆动物,也就是后来被《华盛顿邮报》冠以“世界上最尊贵的羊”的多利。美国《科学》杂志把多利的诞生评为当年世界十大科技进步的第一名。《华盛顿邮报》认为多利革新了科学界对分子生物学的认识,将会作为一座科学和文化的里程碑载入史册。

伊恩•威尔穆特自己也记不清这是他第几次造访中国。4月,他出席英国广州领事馆文教处举办的智慧课堂交流活动,再次来华做关于“克隆技术与干细胞研究”的巡讲。在给中山大学医学院师生的演讲开始之前,威尔穆特特意介绍了多利羊的研究团队,并宣称任何一项科研成果都是团队协作的结晶。讲台上的威尔穆特气定神闲,不慌不忙地展示他精心制作的幻灯片:包括多利羊饲养员在内的所有团队成员的照片,以及各自的职务、责任都被他条分缕析地列成表格,一一介绍。威尔穆特当然也交待了自己对多利羊诞生所发挥的作用,“是我发起了这个项目,而且在项目进程中起了协调作用,所以说我是这个项目的领头人。”

开场的致敬环节耐人寻味。长久以来,“多利羊之父”的光环让威尔穆特享誉世界。但从2006年起,他卷入了一场学术造假风波,有人指责他在克隆羊项目中强占了同事坎贝尔的功劳。到2008年,爱丁堡罗斯林研究所4名前雇员向英国女王发出请愿书,声称在克隆技术的突破性进展中,威尔穆特发挥的作用十分有限,呼吁女王伊丽莎白二世收回曾授予威尔穆特的骑士爵位。同事的“揭发”引来轩然大波,甚至有媒体一度把伊恩•威尔穆特与韩国的学术造假者黄禹锡相提并论。

“对于多利羊这个项目,没有像外界盛传的那样有那么多争议。我跟坎贝尔教授合著过一本书,在书里各自表达了对该项目的很多观点,在这个问题上我们两个人是没有分歧的。”威尔穆特不苟言笑,说话慢条斯理,散发出一种干练清爽的气场,面对记者的尖锐问题,他的回答仍然不紧不慢。他留着标志性的络腮大胡子,端坐在椅子上,双膝并拢,双手平行置于膝盖之上,只有谈到干细胞研究的最新进展时,他才会伸出双手左右比划。

曾经与威尔穆特共事多年、熟悉多利羊研究过程的科学家艾伦•科尔曼在英国《自然》杂志上撰文声援老友:多利羊论文的署名并无不当,而威尔穆特也公开阐述其角色是领导多利羊研究,并且肯定了研究团队其他人,特别是坎贝尔的贡献。

学术造假风波并未对威尔穆特的声誉造成实质性影响。在被英王授予爵位之前,威尔穆特在法兰克福荣膺“德国最高医学奖”,评委会称赞威尔穆特的杰出工作使“胚胎学研究发生了根本性的改变”;去年他还与坎贝尔以及日本科学家山中伸弥分享了“邵逸夫生命科学与医学奖”。有人把威尔穆特工作的性质与奥本海默在“曼哈顿计划”中发挥的作用相提并论——“多利羊之父”的头衔实至名归。

“多利是上帝的奖励”

克隆人是威尔穆特被问及最多的问题。

相较于科幻小说家乐此不疲的讨论热情,威尔穆特对克隆人持非常审慎的态度。首先,他认为克隆技术在克隆灵长类动物方面还存在致命缺陷,贸然应用到人类身上可能会造成克隆个体的死亡,甚至对母体的健康都有一定的损害,“急功近利造成的结果是可怕的,我们只能谨慎再谨慎。”

除了技术上的难题,威尔穆特认为针对克隆人问题社会必须有一场激烈的辩论,“一旦技术可行的话我们允不允许克隆人的存在?”对威尔穆特个人而言,即便技术上取得突破,他还是反对克隆人出现,“每一个孩子都应该被看作一个独立的个体,如果另外一个人跟他一模一样的话,人们就会忽视这个个体存在的价值。”谈到这里,威尔穆特双手托住下巴,眼睛眯成一条缝,思索片刻后说,“以前有人建议我的孩子追随父亲的道路,但我的孩子不一定像我一样喜欢这个工作,对于克隆人也是一样的,没有人希望自己是别人的完全复制品。”威尔穆特不仅不是科幻电影里描述的那种“科学狂人”,反倒更像一位公共知识分子。

多利羊作为世界上第一个成熟体细胞克隆的哺乳动物,它在伦理问题上引发的争议丝毫不亚于科学上的轰动。

面对扑面而来的赞誉,威尔穆特表示多利只是上帝的奖励,“科学家非常努力地工作,还要很幸运,这样的事情才会发生。”除了好运气与辛勤投入以外,威尔穆特认为一名优秀的科学家还必须具备敏锐的好奇心,“你需要提出一些很重要的问题,然后用这些问题去探索知识的界限。”

威尔穆特喜欢很多体育运动,尤其对足球、橄榄球情有独钟,除此之外他还是一位野外露营爱好者,再加上印象里他抱着多利羊痴笑的大胡子老头形象,你丝毫不会把“多利羊之父”与面前这位一丝不苟、措辞严谨的科学家联系起来。

他把世界上第一只克隆羊命名为“多利”,灵感来自于对乡村音乐巨星多利•帕顿的喜爱:“多利源于一个乳腺细胞,你想象不出还有谁比多利•帕顿的那对腺体更令人过目不忘。”

当然,伊恩•威尔穆特也是多利•帕顿最著名的粉丝之一。

克隆并非生物技术的未来

“在生物领域有一个常识,就是说生物技术是不可预测的,没有人知道它的下一个重大突破会在哪个位置产生。”多利羊的意义在于它证实了生物学上的一个重大推测:人类与动物的起源,都来自小小的胚胎细胞。但是克隆技术不一定就代表着生物技术的未来。

当普罗大众还在喋喋不休地憧憬着克隆技术可能带来的变革,这位多利羊的始作俑者,却于2008年悄然宣布放弃克隆胚胎技术,转向对“诱导多功能性干细胞”(IPS细胞)的研究。而这个转变的初衷是因为他想治疗足球明星吉米•约翰斯顿的疾病。

吉米•约翰斯顿年龄与威尔穆特相仿,这名前苏格兰队边锋曾于1967年帮助凯尔特人战胜国际米兰捧起欧洲冠军杯,这也是英伦三岛球队第一次获此殊荣。约翰斯顿年轻时是一名履历辉煌的足球运动员,晚年却被“运动神经元疾病”蹂躏得奄奄一息。在朋友的引荐下,威尔穆特到其家里拜访了这位饱受疾病折磨的足球名宿,“他躺在床上,脖子以下都不能动,跟他见面以后坚定了我在这方面的研究。”克隆多利之后,威尔穆特和他的同事发现可以通过胚胎克隆来取得干细胞,当时他们只是想知道干细胞有哪些用处,就找了比较罕见的“运动神经元疾病”做研究,不经意间却开拓出了生物技术的新天地。

“干细胞研究”已经不再是简单的复制,它是对细胞的“重新编程”:“克隆技术已经走到了尽头,我们要换另一条效率更高的道路。”

没能赶得上威尔穆特的前进步伐,吉米•约翰斯顿已于2006年辞世,而干细胞研究到大规模临床应用阶段大概需要几十年,甚至是上百年的时间,“对病人而言这可能是个沮丧的现实,当他们听到一些研究取得突破后以为自己有救了,可是这些科研成果还要再等上很久才能用于临床治疗。”

威尔穆特跟他的研究团队正在实验室做一些分析比较,一旦详细掌握了病变细胞与健康人细胞之间的异同,就可以尝试研发出一些药物来治疗病因,“目前我们已经接近找到‘运动神经元疾病’的治疗方案,而在此前没有任何有关这种疾病的对策。”

“人类的固步自封更可怕”

人物周刊:你看不看好克隆技术的前景?

伊恩•威尔穆特:克隆技术教会了我们很多东西,特别是从“多利”的案例中,增进了我们对生命本质的很多认识,但这并不意味着克隆技术会一直使用下去。

人物周刊:前不久有一部叫《别让我走》的英国影片,讲的是两个克隆人相爱以后却发现他们只是被制造出来做器官提取的克隆人。我们谈论克隆技术的好处时,其中重要的一条是它可以用来大量繁殖有用的器官。克隆人难道只是电影里表演的那种“器官商店”随意出售的商品,他们有没有与正常人一样的生存权?

伊恩•威尔穆特:我个人在这方面的观点是很鲜明的,假如克隆人真的出现,应该跟普通人一样享有人类的权利,如果仅仅是被当做“器官商店”的话,是非常不人道的事情。

人物周刊:生物技术在不断挑战人类社会道德伦理、宗教观念的同时,往往会引发社会各界对新技术的责难。这么多年来你在不断回应这些质疑的时候,有什么心得?

伊恩•威尔穆特:技术总是会以某种方式存在的,新技术的涌现需要我们重新去考虑人类社会的组织方式,这样才能更好利用技术好的一面,控制和规避它的一些风险。就像你手头的录制访谈的电子设备,用得好的话可以给我们带来很多便利,但六十多年前日本原子弹爆发也与类似的技术有关。对于新技术我们要想方设法发挥它好的一面,努力规避它的风险、弊端。

fc3e32f5d0d773795795a61f572f5abe1bd1554638ae8e381488c96a4cb67ac4 人物周刊:近来的“日本核危机”反映出人类虽然可以创造高超的科学技术,却缺乏完全驾驭高科技的能力,这种现象是不是在生物技术领域也普遍存在?

伊恩•威尔穆特:对这个问题的回答是肯定的,因为任何技术都会有缺陷,你不可能完全去控制它。但我们不能就此因噎废食而不做任何的尝试,我觉得相较于新技术带来的风险,人类的固步自封更可怕。

fc3e32f5d0d773795795a61f572f5abe1bd1554638ae8e381488c96a4cb67ac4人物周刊:英国前首相布莱尔说,“非理性和情绪化的抗议可能会阻碍科学和社会的进步”,有没有一种安全和负责任的方式来发展生物技术?请用最简短的话说服我支持你的研究。

伊恩•威尔穆特:科学的价值在于当我们回顾历史的时候,会发现人类从科学进步中学到了很多东西。展望未来,我个人认为科学教会我们的东西还会更多,人类社会需要从科学发展中寻找更多的机会,而且我们会发现科学是可以安全并且负责任的。

人物周刊:电影《侏罗纪公园》里有一句经典台词:生命总能找到他自己的出口。人类当前面临着诸如资源、环境等等困境,解决这些问题得依赖于科技进步,还是需要从别的什么地方寻找答案,人类的出口在哪里?

伊恩•威尔穆特:我想我们需要用一种审慎的姿态看待这个问题,人类的生存之道并不仅仅只包含科技,它的范畴要比科技大得多。在怎样向我们生存的环境学习方面,看问题的方式不能仅仅局限于科学技术。但在我们的有生之年,你会看到世界上会有更多的人口出现,资源更加短缺,要解决这些问题当然还是要依赖于科技进步。人类不必对技术本身有过多的责难,技术的发展让我们这代人的生活比历史上任何一代人都更好,新技术让我们实实在在地享受到了生活方式的提升。它已经使我们生活得更美好,而且在未来也会如此。

人物周刊:你支持核电工业吗?

伊恩•威尔穆特:是的,我支持核电工业的发展。我住的地方40英里开外就是核电站,周末还会去那个地方露营,有几次露营的帐篷离核电站不到半英里。日本的核危机动静虽然很大,但是目前还没有人因为核泄漏而丧生,相反,由于石油、煤等等传统能源的开采每天都会有死亡报告,所以核电站不是一个比传统能源更可怕的东西。

人物周刊:一般看来,科学发展不能违背伦理道德,那么伦理道德是否也应该适应科技进步,为科学的发展做出调整。

伊恩•威尔穆特:这两种观点我都同意。人们对一件事情要先有一定理解,在充分了解的情况下做伦理方面的评判才会更准确,而大部分时候知识和伦理同等重要。