民工子弟幼儿园

2011-12-29 00:00:00梁辰

南方人物周刊 2011年18期

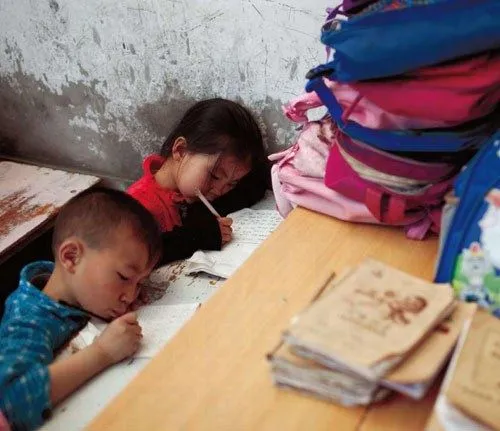

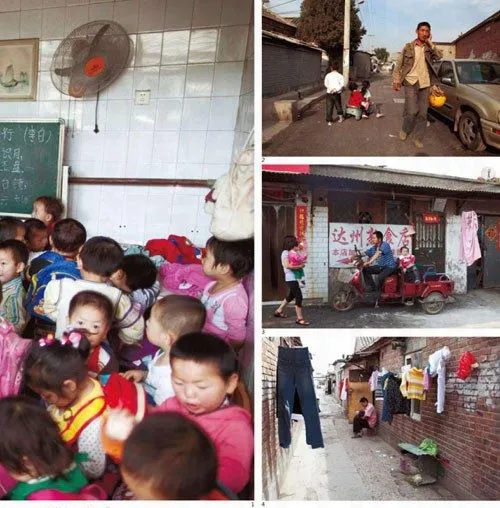

卢老师的幼儿园就是北京石各庄的一所民工子弟幼儿园,这里是市区东部一处城乡结合部。他04年来到村里的时候,看到一些孩子白天就在街上跑,有的甚至由于无人看管被反锁在屋里直到大人下班回家。于是他就想办一个幼儿园。

幼儿园开办7年来卢老师不是没有动摇过。独立经营这样一个幼儿园并不划算:房租、师资、水电、伙食和桌椅板凳,开销全靠自己,而惟一的经济来源就是每个孩子每月不到300元的月托费。虽然房租、伙食费的成本每年都在增长,但月托费却不能轻易变动,因为对于这些低收入的民工家庭而言,哪怕十几二十块的增长,都意味着沉重的负担。资金的短缺直接导致老师的流动性大,毕竟月薪一千多的待遇是留不住好老师的,这也是困扰卢老师的难题。这位来京10年、一直从事民工子弟教育工作的安徽人说,他很能体会外来打工者的艰辛,“即使挣不了钱也得把幼儿园维持下去,因为它不只是帮助孩子,也是为这些民工家庭分担困难。而且一定要做好,才对得起家长的信任。”这也是红窑妈妈送孩子来这儿的原因,“刚送过来的第一天,看着老师手把手地给每个小孩子洗手消毒,就觉得把孩子交给他们很踏实。”

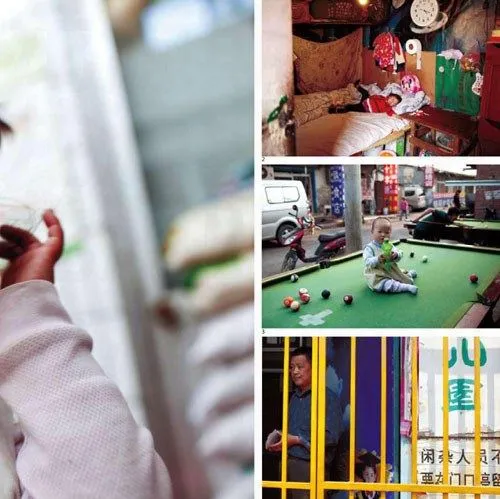

红窑是08年奥运开幕后第三天出生在石各庄村的。妈妈并没有跟风给女儿起个与奥运相关的名字,“奥运热闹是热闹,但作为我们来打工的,好像抱着无所谓(的态度)一样。”取名“红窑”,是因为女儿属鼠,希望她将来能有个亮堂安逸的“窝儿”。红窑一家现在的“窝儿”是石各庄一间7平米的平房,月租300元。一年四季,一家三口就在这没有窗子的空间里遮风挡雨。隔壁邻居都是红窑家这样外来打工的,他们收工后坐在家门口狭窄的过道聊天,开玩笑说,“我老家猪牛住得都比这里好两倍哟。”石各庄村的农民工大多来自四川,他们白天进城打工,男人们组成建筑包工队承接装修的活计,女人一般去写字楼做保洁。幼儿园成了他们外出打工时“寄存”孩子的地方。

红窑才两岁半,却对音乐异常敏感。每当听到音乐她就跟着节拍扭动小身板,逗得大人们哈哈笑。妈妈很想将来送她到专业的舞蹈学校学习,但又担心“这里的学校上不起”,“除了借读费还要好多手续。将来实在读不起,就回老家念吧。”红窑还不明白大人们说的“将来”是什么意思,在一旁专心地吃着她最爱的5毛钱的冰激凌。