能够在家生产的“混合设计”

2011-12-29 00:00:00吴鸣

南方人物周刊 2011年35期

798,北京国际设计周。

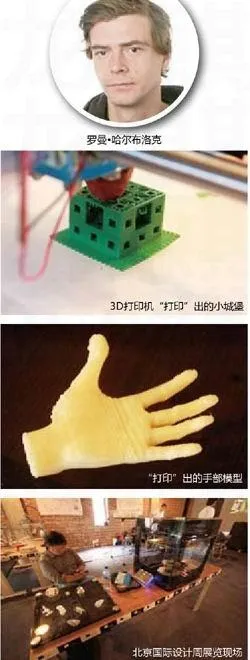

“混合设计”展区,小型3D打印机嘀嘀嗒嗒响着,红色钻头按照设定路径缓慢地移动。钻头吐出的绿色塑料一点一点堆积在底座上,半小时后,一个绿色城堡模型出现在人们眼前。

这个被称作3D打印机的机器,不能快速打印,工作时间从半小时到几十小时不等。它所需的材料也并非普通纸张,而是一种以玉米为原料的无公害有机塑料。机器把塑料“吃”进去,通过电能加热,吐出所需形状,而钻头由插在机器感应区的数据卡控制运动路径,最后,钻头吐出的塑料材料就生产出事先设计好的产品。

只要把设计好的三维动画模型放进数据卡插进这台机器里,3D打印机就会将产品“打印”出来。

“混合设计”这一概念由德国科隆媒体艺术学院混合空间设计系的弗朗斯•富拉格尔教授发起,介绍信息交互时代环境、产品和服务结合产生的设计领域。不同于专注流水线作业的工业设计,混合设计在生产、输送、使用和回收这一循环系统中整体考虑产品、服务和环境的关系,阐释可持续设计以及可持续生活的模式。

现场还展出了名为《自成一体的细胞空间》的模型,该作品能够扫描观众的动作,并将信息反馈回控制系统,呈现出一个由自动技术系统控制的、不断变化的空间。

罗曼•哈尔布洛克为设计者之一,他毕业于乌尔姆大学医学院,现为科隆媒体艺术学院二年级学生。2011年,他在精神病研究所开始博士课题研究。他把生物学的自由扩散理论运用到作品中,建筑物里的每一道门对人体都能像细胞膜对人体内物质的感应那样自动做出反应,从而让人在建筑内自如地流通。

谈到这次展出的初衷,罗曼•哈尔布洛克说:“我们想要表达一种向前的展望,能够摆脱工业化大生产,自己在家生产。使用无公害的材料,自行设计和组装。我们不想像以前的学者那样,把‘生产’困在实验室或图书馆里,我们想跟大家分享,什么是可以造出来的。”