产业基金蜂拥出路或在母基金模式

2011-12-29 00:00:00郝治军罗颖

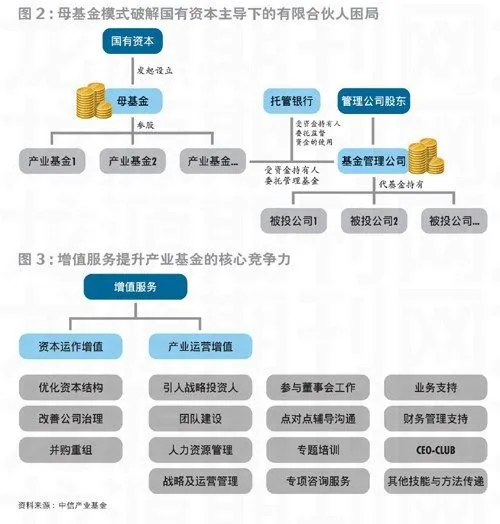

新财富 2011年2期

与欧美发达国家不同,国内产业基金自诞生之日起就被打上国有资本的烙印。在经历了渤海产业基金的示范效应、创业板开通、政策支持等多重利好刺激之后,政府机构与国有企业主导下的产业基金蜂拥,仅2010年前三季度宣布成立的产业基金就有50只。而繁荣的背后,有限合伙人(LP)困局、无序与同质化竞争等隐忧渐显。从长远看,借助结构调整与产业升级的东风,这些身兼重任、富有中国特色的产业基金可通过母基金模式、增值服务等实现市场化运作。

2010年12月28日,国家开发银行全资子公司国开金融有限责任公司和苏州创业投资集团共同发起设立总额为600亿元的国创母基金。与此同时,渤海产业投资基金管理有限公司身陷“外资门”。产业基金冰火两重天的处境是其非理性繁荣的真实写照。

国有资本主导下的非理性繁荣

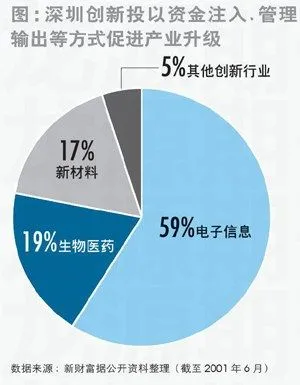

与国外通常意义上的产业基金不同,国内产业基金一面世便承载着政府结构调整与产业升级的重任。1985年9月,为配合实施“火炬计划”,中国第一家产业基金—中国新技术创业投资公司获准成立。自1999年开始,以深圳市创新科技投资有限公司为代表的本土创投开始通过创业投资基金与政府引导基金试水产业基金。

国资萌动催生立体式版图

真正揭开产业基金迅猛发展序幕的是渤海产业基金的设立。2006年12月30日,国家开发银行、天津市津能投资公司、中银集团投资有限公司、中国人寿保险(集团)公司、中国人寿保险股份有限公司等出资的渤海产业投资基金正式成立,基金以封闭方式运作,总规模200亿元,首期金额60.8亿元。随后不久,广东核电基金、山西能源基金、上海金融基金、绵阳高科基金、中新高科产业投资基金、华禹水务产业投资基金、东北装备工业产业投资基金、天津船舶产业投资基金、城市基础设施产业投资基金等10余家涵盖金融、能源、高科技、新能源、基础设施等众多领域的产业基金先后获批,拟募资规模超过1400亿元(表1)。

20