奢侈品的中国价值

人们对待奢侈品这个词充满纠结。因为把道德的社会的经济的因素拧到一起来看,这个词就变得形容复杂表情沉重。其实,如果把拧着的几股打开,这个词是可以回归它的本来面目的:过度奢靡和浪费,在世界资源过度消耗、贫富分化严重、公平制度还没有建立的现下,这种行为遭人憎恶,需要进化;对品质极致追求,类似夫子的食不厌精脍不厌细割不正不食,带着赏玩心态追逐某种小情怀,要的是一种“腔调”,不干旁人事,不对别人和世界造成损害。

除了以上行为上的表现,仅从经济学的角度看,奢侈品无非是价值/品质比值最高的产品而已。也就是我们一直说的消费升级到了比较高的阶段,摆脱了必需品的属性,开始接近精神层面。

目前,国人的这部分消费是在国外奢侈品上完成升级的,人们惊呼,中国人拯救了奢侈品行业,使他们在金融危机中逆势增长,大多增长都拜中国人的蜂拥消费所赐。

无论是上世纪80年代的日本人,还是目前新富起来的国人,为什么亚洲人为这些奢侈品沉迷?起初是为其中营造的氛围,所蕴含的文化特色,后来简单粗俗地抽象成一个LOGO,以拥有为荣。

这种行为里面也拧着几股意思:从文化上,亚洲在上个世纪都走过西化的道路,儒家文化和封建制度崩溃,没有赶上19世纪全球资本主义发展的工业革命浪潮,而西方价值观因经济的成功夺得了话语权,整个亚洲在失落了自己的文化优越感之后,皈依了西方价值,在生活方式上对西方现代化的恋慕表现在对其奢侈品牌的追捧上。

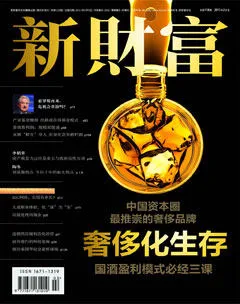

另外,英法等国家作为现代商业的鼻祖,在经营、运作奢侈品牌产品上,有着成熟的系统的理念,这是这些产品能行销全球并历久不衰的原因,而这也是本刊一直致力研究的奢侈品的商业逻辑。比如,本期所揭示的以茅台开始的中国品牌进行的奢侈化打造,在这个历史、经济交汇的最恰当阶段,拉开了中国价值的营造,这是第一步,需要学习的路还很长。