指导小学生背诵课文方法略谈

2011-12-29 00:00:00蔡佳

小学教学参考(语文) 2011年12期

背诵是小学语文教学的一项重要内容,它既是储存、积累语言、知识的需要,又有利于培养学生的理解、归纳等意识和能力。《语文课程标准》指出:“背诵可以帮助学生加深对课文的理解,提高阅读能力,锻炼记忆力,还可以帮助学生学习课文中用词造句、布局谋篇的方法,培养和提高学生的作文能力。”苏教版三年级下册教材“编写说明”里也明确提出:“课文后面的练习突出了朗读、背诵、写字和读抄词语等内容……意在丰富语文教育的内容,增加学生的语言积累,提高他们的语文实践能力。”

虽然小学生的记忆以机械记忆为主,但是这不等于说他们不需要理解记忆。换言之,小学生在背诵课文时,也需要方法指导,借理解来帮助记忆。在机械记忆的同时,结合对语句、内容的理解,小学生记忆的效果会更好。这里,结合具体课文,本人略谈一下指导小学生背诵的方法。

1.规律引导法

俗话说:“文无定法,并非无法。”既然作者创作时有“法”可依,那么学生在背诵时,当然也可以探索出其“法”,然后顺着这个“法”去背。如在理解文章内容之时和之后,教师可指导学生由词到句、由句到段、由段到篇,弄清句间、层次间的逻辑联系,理顺课文层次,总结出文章的行文规律和写作顺序。这样,把握了行文规律和写作顺序,背诵课文也就容易了。

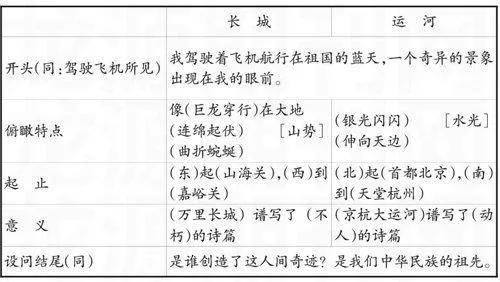

比如,背诵苏教版三年级下册的《长城和运河》,我先让学生自己试背,然后交流各自是怎么背诵的,有什么好方法。交流之后,多数学生都发现了规律:题目告诉我们,文章内容包括两部分,一是长城,一是运河;长城写了什么内容,运河写了什么内容,按照这两部分来回忆,文章就好背多了。学生们的看法暗合我的预设,为了让他们加深理解,我挑出备课时的幻灯片,分栏投影让他们比较。

梳理清楚了课文的结构规律后,我再请学生结合内容对象在括号里填写出词语,想想:描写长城和运河的词语能不能换用?如此,对这一结构重复进行两次练习,学生只需要变动个别字词即可顺利完成背诵,而且在背诵的过程中,还很好地锻炼了自己的分析、归纳能力。

2.据图述文法

小学课文很多都是画面感很强的,引导学生背诵时,可以借助插图,图文结合,在文字和JXCDiIHVy/U4t9TDreLT8n/alQB7kyKj6LzCRX1CTF0=图画之间反复转换,据文看图,依图述文,让鲜明的视觉形象储存在学生的脑海中,这样他们背诵起来就能够“想图说话”,连贯流利。

比如,指导学生背诵课文《庐山的云雾》时,我先让学生读课文,了解文章的主要内容。课文第一段在对比中突出了庐山云雾的变幻无常、神秘的特点,第二段写云雾的姿态,第三段写云雾的变化(轻烟—银河,白马—冰山)。我先让学生把这些主要内容默记下来,然后看教材的插图,一起讨论、交流,找找插图反映了课文的哪些内容。背诵时,再让学生在头脑里回忆插图的画面,心里想想插图反映出的课文内容,然后默念试背,多次试背后学生就能完整地背诵了。

小学生的形象思维能力非常强,有画面感的文字很容易印在他们的头脑中。据图述文,就是利用小学生的这一心理特征,让背诵快速、准确、持久、有趣。

3.重点串连法

每篇课文,作者在写作特定的对象时,都会挑选出一些能反映对象特点的重点词语,比如名词、形容词、动词等。如果能删选出文中句子的重点词语,并用线性的方式串连起来,组成文章的“筋骨”,学生先看着“筋骨”像扩句一样背诵,然后丢弃“筋骨”独立背诵。这样,先分割课文,化整篇文章为诸多关键词相互链接的相关内容,引导学生熟悉对重点词的相关描述,然后聚零为整,拼凑成对整篇文章的背诵,效果也非常好。

比如,指导学生背诵课文《美丽的南沙群岛》第二、第三段时,我先提问:“南沙群岛是什么?有什么?”学生据文回答:南沙群岛是巨大的宝库(第二段),是迷人的世界(第三段);宝库里有海洋生物、矿产资源、海洋动力,特别是曾母暗沙的石油量巨大;迷人的世界里,远望天、水,俯瞰海水、虾鱼、海浪,这将是一个有魅力的旅游胜地。在学生回答的同时,教师将板书设计成线性串连的方式,供学生反复回忆、试背,学生很快就能完成背诵。

重点串连法是利用了缩句和扩句的转换原理,把文句压缩成关键词,然后由关键词扩句成文。从心理学上讲,是适应了心理上完形功能的需要,关键词组成的线性串连方式,像虚线画的圆,虽然看着是不连贯的线段,但头脑中会填补间隙,想象出圆的形状。

其实,背诵的方法并不是单独进行的,许多方法在使用时往往是你中有我,我中有你的综合使用,也可以结合课本的插图来加深印象,优化背诵,提高效果。而且同一篇课文对于不同的学生,最优的方法也并非唯一的,具体到某一篇课文,用什么样的方法去背诵,很多情况下不是教师教的,而是学生自己发现并归纳利用的。

(责编 刘宇帆)