值得我们称幸的10个宇宙事件

2011-12-29 00:00:00汪琳

大自然探索 2011年1期

在大得根本无法想象的宇宙中,有一个实在是很平凡的星系,在这个毫不起眼的星系中,有一颗极普通的恒星,还有一颗小小的行星在绕着这颗恒星转——要不是我们人类生活在这颗行星上面,那么无论是这个星系(银河系)、这个恒星—行星系统(太阳系)、这颗恒星(太阳),还是这颗行星(地球),都将黯然失色、平淡无奇。

的确,人类在地球上的存在真是一件非常非常特别的事。从早期宇宙的躁动不安到地球和生命在意气风发的进化历程中所历经的千辛万苦,在此过程中所发生的一切似乎都证明:人类在地球上立足看来并不是—个理所当然的结果,甚至根本就不是—个看似可能的结局。

或许,在宇宙的其他一些角落,有智慧的生命也在思考自己那令人难以置信的发端;或许,只有地球人独自在考虑这类问题:当然,这是最不可能的。可能的情形是,在地球周同很远的范同内,都没有像地球人这样的“高级生命形式”存在。无论怎样,追寻人类乃至宇宙整个进程中的10个转折性事件是很有趣的,因为正是这些宇宙事件最终决定了人类在地球上的存在。

1.规避空隙

宇宙始于一次大爆炸。对于我们所在的宇宙在诞生之前出现过哪些宇宙巧合,科学家如今只能进行猜测。但目前的一个共识是,大约137.5亿年前,加上或减去10-24秒,当时的宇宙正在决定自己将来会长成什么样。

假如有关宇宙起源的最流行模式——膨胀理论真的成立,那么答案就是:“宇宙会比现在大得多”。根据膨胀理论,新诞生的宇宙中充满叫做暴涨场的东西,它以无比巨大的力量使宇宙暴涨了大约10-32秒,但就在这短暂得无法测量的一瞬间之内,宇宙被拉伸成为十分巨大而又密度均匀的一大片。

不运用膨胀理论,就很难解释我们所在宇宙的一些特点。但真正令科学家感兴趣的就是暴涨场,尽管它基本上密度均匀,但从其中每一块空间来看密度并非完全一致。偶然性的量子涨落使得这边稍稍密实一点,那边略微稀疏—些。地球人应该庆幸自己所在的这片宇宙空间当时的密度并不低于平均值,不然的话我们就根本不可能存在了。要知道,当时在我们所在空间—-数观量子噪声周同直径1亿光年范围内都是一片暗无天日、了无声息的空隙。

这个微观量子噪声被引力放大,最终凝结成一大团星系和星系簇,称为“本超星系团”。在这个星系团的众多团块中,有一个显得七零八落、并不引人注目的“灌木带”,称为“本星系群”,而我们的家园——银河系正是这个星系群中的一个。

望向遥远的宇宙,科学家可以看出斑斑驳驳的宇宙微波背景辐射模式,它反映的正是大爆炸之后大约38万年,也即首批稳定原子形成时期的生长和合并过程。这个辐射模式中的变化看来完全是随机的,大多数科学家认为造成这个模式的量子起伏根本没有任何原因。由此看来,在最终决定人类存在的所有幸运的宇宙事件中,这或许是最偶然的一个。

2.颠覆反物质平衡

暴涨之后的宇宙炽热和密集得令人无法想象,它是由电子、正电子、夸克之类的粒子组成的一大团混合物,这些粒子漫无目的地东奔西走。要想形成恒星、行星及生命就需要粒子之间稳定的结盟,而当时的情形距离这样的结盟还很远很远。阻碍之一就是物质和反物质的粒子数量几乎对等。要想形成生命,其中—方就必须打败。

造星或造人,只用光当然是不行的,还必须有其他的物质——像质子和中子这样的稳定的重粒子。然而,物质的存在看来却是一次极其偶然事件的结果。标准模型理论认为,在大爆炸之后产生的物质和反物质的数量是相同的。由于这两者一碰面就湮灭并产生成对的高能质子,因而今天的宇宙就应该是由焦躁不安而又单调乏味的辐射所组成的一片汪洋。

然而,实际情况并非如此。在大爆炸之后最初的某个关键时刻,看来一定有某种机制促成了物质的产生。事实上,哪怕当初的物质数量只比反物质多十亿分之一,也足以最终形成像今天这样的物质残余。但这样的不平衡从何而来?尽管一些粒子反应拥有支持物质的倾向,这种倾向却是如此轻微,就算创造出微小的失衡也不可能。于是科学家猜测,在早期宇宙中充盈的高能量中,一定出现了某种超出粒子物理标准模式的未知过程,其结果就是出现了更强烈的亲物质倾向。

科学家现在越来越相信,这类“超物理”过程也许是可变的,或者说会在各个不同的宇宙(所谓“多重宇宙”)中有所不同。如果真是这样,那么我们所在的这个小小的可见宇宙能获得大量物质就是一件很幸运的事,而其他许多宇宙中都只是充盈辐射的简单荒原。

物质并不仅仅是这类“可变物理”的唯—潜在受害者,“可变物理”还可能导致一些超高密度宇宙最终坍缩成黑洞,也可能导致另一些宇宙中混杂着能迅速撕裂一切结构的暗能。如果真是这样,那么出现一个最终变得对人很友好的宇宙这本身就是一次罕见的偶然事件。

3.点燃恒星

物质一旦占据上风就不会再回头。随着宇宙冷却,稳定的原子和分子很快就形成了。1亿年之后,首批恒星——由氢和氦组成的巨型恒星出现了。它们寿命很短,年纪轻轻就在大爆发中殒命,而这些爆发却向宇宙中播下重元素的种子,重元素正是后来的恒星和星系的基本成分,而银河系是这些星系当中的—个。直到大爆炸之后大约90亿年,在银河系中的某个角落——我们所在的这个角落也没有发生什么值得注意的事。

那么,要想制造一个恒星一行星系统究竟需要什么呢?氢、氦以及一点点充盈在各恒星之间的空间里的尘埃。早在46亿年之前良久,所有这些成分就悬浮在我们所在的这个角落,并且数量很丰富。不过,要想制造恒星-彳亍星系统还需要别的条件—能够点燃惰性气体的火花。

这样的火花从何而来?线索在陨石中被发现。与地球上常常会熔化掉或相互混合的岩石不同,陨石会几乎一直保持不变,而陨星(落到地球上之后叫做陨石堤在太阳系形成时期聚合而来的,因此陨石里就保存着太阳系早期的化学成分。

尤其引人注目的一块陨石是2003年在印度的比桑普被发现的,其中包含大量铁60。铁60是一种放射性同位索,它经过数百万年会衰变成稳定的镍60。正因为铁60是如此短命,所以星陌|气体中一般都只包含微量铁60。而比桑普陨石中包含大量铁60,这暗示太阳系是在“一锅比此前估计的浓得多的汤”中熬成的。

这锅“汤”之所以会这么浓稠,很可能是附近的超新星为它加了“料”。已知能创造大量重放射性同位素(例如铁60)的过程为数不多,而大质量恒星的爆原所谓“超新星爆发”)即是这样的过程之一。通过压缩原始的气云,来自超新星的震波很可能激发了太阳及行星的形成。

或许,太阳系的孕育原本是—个较温和的过程,而不像超新星的“加料”这么暴烈。根据新的计算结果,一颗足够大的红巨星在制造铁60的能力方面完全比得上一次超新星爆发,并且前者制造的其他放射性元素比例也与陨石记录匹配。这些元素很可能铸造于恒星内部深处,通过对流作用输送到恒星表面,作为强力恒星风的一部分喷发,而恒星风也可能搅动附近的任何气云。

总之,不管是爆发还是喷射,太阳都是我们因为自己的存在而必须感恩的唯—恒星。

4.“火星”攻击

太阳诞生1亿年后,构筑太阳所余下来的尘埃逐渐凝结成太阳系初期那些环绕太阳的天体。其中既有靠近太阳的小型岩石块,也有身在太阳系外围的较大的冰质天体。然而,这些天体都算不上引人注目。

“幼年地球”所在的太阳系是一个极不安分的环境,其中充满了在不规则轨道上横冲直撞的岩块。大约45亿年前,其中一个火星大小的天体重重撞击了地球。其结果就是全面的重新排列,其中一些撞击材料粘在了撞击天体上,一些则被弹射进轨道,与被撞出的地球材料相伴,最终这些被撞出的材料就形成了月球。

这听起来并不是一次吉利的事件,但幸运的是,它造就了一颗与其母行星——地球相比大得出奇的卫星——月球。太阳系中再也找不到另一颗像月球这样的卫星,太阳系的其他卫星相对都比较小,它们要么是从环绕的残骸积聚而来,要么是在经过行星时被抓捕而来。在其他地方看来也是同样的故事。在其他恒星一行星系统中,大规模碰撞也会产生大量尘埃,而在红外波段进行观测的“斯皮策号”太空望远镜应该能看见它们。可是,虽然已经发现了一些这样的尘埃系统,规模大得足以产生像月球这样的卫星的碰撞概率却只有太阳系的5%~10%,而实际发生的这类碰撞数量还要低得多。

这有什么关系呢?关系很大,因为月球的大小使得它能伸出稳定的引力之手,有利于稳定地球的自转轴倾斜度,这就防止了地球表面的太阳加热模式发生剧烈改变,而这样的剧烈改变会导致极端气候变化,例如引发全球冻结的大范围大降温。这只引力之手对于地球人来说无疑十分关键,不然的话人类甚至其他所有生命都将会因为极度酷热或严寒而无法在地球上生存。

当然,就算没有大得过头的月球相伴,地球上也可能照样会出现生命。哪怕地球表面全部冰封,下面的水也能为海洋动物提供良好的栖息环境,只不过可能不会出现能欣赏这些动物的人。

5.把地球炸出生命

随着天地大碰创生月球,“婴儿地球”的“分娩阵痛”却并未结束。在距离太阳更远的地方,太阳系的巨行星们正在酝酿更大的麻烦,它们的喧嚣最终促成了一场大动荡,而这场大动荡又一次为生命提供了机遇。

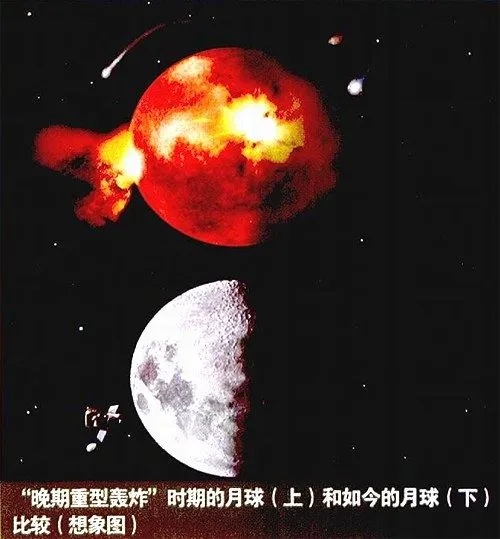

月球表面非常崎岖,这是由于月面遍布陨击坑的缘故。由登陆月球的宇航员带回地球的月球岩石样本揭示了一个奇异的事实:所有的大型陨击坑看来都可追溯到相同的时间,即大约39亿年前。这是太阳系的“晚期重型轰炸”时期暴烈历史的确凿证据。当时,遭遇密集大规模轰炸(天体撞击)的应该不只是月球,个头比月球大的地球或许遭到了力度更大、更加频繁的碰撞,只不过更加活跃的地球地质活动后来抹去了大多数的天地大碰撞证据。

对于这场即兴的“行星际弹子球戏”的发生原因,科学家至今仍不十分清楚。不过,2005年有人提出了一种被认为可信度较高的理论:“晚期重型轰炸”是由太阳系的四颗巨行星(木星、土星、天王星和海王星)之间的“打斗”引发的。当时,土星和木星轨道的轻微迁移最终使得土星的轨道周期变成了木星轨道周期的刚好两倍,这种“引力共振”最终重组了所有四颗巨行星的轨道,并且使得附近的彗星和小行星朝着内太阳系射去。

如此的轰炸对生命来说怎么可能是幸运的呢?由于地球是在相对比较靠近太阳的地方形成的,因而当时地球温度过高,液态水无法存在,而彗星和小行星是在距离太阳远得多的地方形成的,那里应该会有大量水冰。如此看来,地球上的首批水的确有可能是由撞击地球的彗星和小行星带给地球的。

不仅如此,

“晚期重型轰炸”还可能对生命起源造成更直接的影响。最初,大轰炸确实在地球上制造了相当恶劣的条件,地球表面的熔岩湖大得足以覆盖整个非洲的面积。不过,一旦熔岩冷却下来,陨击坑就可能成为了生命起源的理想场所——余热在循环于岩石间的温水中驱动化学反应。

还有一种可能性:假如生命已经发端,

“晚期重型轰炸”就可能会改变生命的进化历程,清除掉除了最耐热微生物之外的一切生物。这就是所谓的“大灭绝带来新生命”,而这样的故事在生命演化历史上重演了多次。

6.单细胞的大飞跃

什么是生命?那得看你怎样理解它。在刚刚有水的地球上,首批生命的特征就是—个字——“小”。在10亿年甚至更长的时间里,单细胞生物简单地变形、繁殖和霸占地球海洋。光合作用是-一种创新:从大约25亿年前开始,海洋细菌的爆发为地球大气提供了首批氧,但数量很少。然而,当下—个转折点到来时,生命的发展方向相当出人意料。

地球上的生命站在一条大裂缝的两边。一边是原核生物,包括细菌和古生菌,它们的单一细胞只不过是装着化合物的微型袋子而已。另一边则是真核细胞,它们的复杂细胞具有内膜、架构和传输系统。世界上最大的细菌长度也不到1毫米,而一个单一的真核细胞却可以超过一米长度。细菌能够形成的最复杂结构也不过是成串的相同细胞,而真核细胞却能合力构建从大脑、叶子到骨骼、木头的一切东西。

生活在地球上许多环境中的无数简单细胞,拥有超过30亿年时间来进化出复杂性。这种进化有可能重复发生过多次,但看来却可能只发生过一次,或许是在20亿年前。所有复杂生命都源自—个简单的共同祖先。为何会这样呢?有科学家认为,自然选择通常都偏好于陕速复制,使简单细胞保持简单。接下来,发生了一次怪异的事件:一个古生菌吞噬了一个细菌,这两个细胞形成了一种共生关系。这次事件改变了进化的动力,引发了一个迅速变革期,产生了像性别这样的创新。被吞噬的细菌最终演化成为线粒体——复杂细胞的“能量工厂”。

这样的共生在今天的复杂细胞中司空见惯。例如,在植物细胞中完成光合作用的叶绿体原本是一种进行光合作用的细菌。不过,像这样由一个筒单细胞为另一个充当宿主的例子却并不多见,加起来也只有几个而已。如此看来,复杂生命体的崛起并不是—件必然的事,而人正是源自复杂生命体。换句话说,就算宇宙中充满了细菌,而复杂生命却可能十分罕见。我们至今也没有找到外星人,其原因是否就在于此呢?

7.英雄地衣的时代

首批复杂细胞的世界与今天完全不能同日而语。光合作用细菌的早期尝试使大气中的氧含量升至2%,连今天含量的1/1嘟不到。在接下来的地球10亿年历史中,窒息的空气和呆滞的海水是主要特征,难怪科学家把这一环境停滞阶段戏称为“单调10亿年”。不过,地质学和生物学的一次巧合即将把地球从沉睡中摇醒。

真核细胞要想达到今天这样的地步,就必需氧这一“化学肌肉”。氧为有氧呼吸过程提供动力,包括人在内,几乎所有动植物的生存都离不开有氧呼吸。大约8亿年前,生命开始期待氧。当时,裂谷作用和与超大陆罗迪尼亚分裂有关的火山活动加大了侵蚀作用,大量养分进人海洋,导致能进行光合作用的藻青菌出现爆发式繁荣。

如此—来,氧就够了吗?并非如此。增加的光合作用吸走二氧化碳,随着藻青菌死亡并沉到海底,作为一种重要温室气体的二氧化碳就被滤出大气层。到了大约7.2亿年前,地球进入冰期,冰一直蔓延到了赤道,地球成为一个大冰球,被称为‘雪地球”。

就像以往多次发生的情形一样,看似的大灾大难又一次成为生命的莫大福音。二氧化碳的水平下降,促进了生物学的革新,这是因为新的复杂细胞类型开始离开海洋“隔离区”,走出“囚笼”踏上陆地。面对几乎被冰封的地球,这些陆地生命形式的先驱者——绿藻和地衣(青苔)刚开始并无作为。但随着二氧化碳水平逐渐恢复,到了大约6.35亿年前时,冰山退回到两极地区,陆地做好准备:绿到前所未有的地步。

作为藻类和真菌共生的地衣,拥有被称为菌丝的根部将自己锚定在下面的岩石上,这就为岩石的物理和化学风化开辟了新途径,海洋由此又一次充盈养分,并且数量更多。然而,这次的结果并不只是潮涨潮落。地衣继续“啃”岩石,源源不断的养分供给使得海洋中进行光合作用的细菌数量持续增多。就这样,大气中的氧含量逐渐升至今天这样的水平。

此后不久,到了大约5.8亿年前,动物的祖先终于出现,有叶植物接踵而至。别忘了,你我都是某个或某些看似不可能的生物的“英雄创举”的受益者哦!

8.杀手小行星带来希望

在大气氧含量上升后,接踵而来的是一阵疯狂的进化性革新大潮,在此期间大多数当今已知的动物种群都冒出来了。到了大约3.5亿年前,地球被苍翠覆盖,在石炭纪时期埋下的煤床为此提供了证据。很快,嫩绿的地球变成了一类个头大得前所未有的动物的家园,这类动物就是恐龙。爬行动物(恐龙雌霸地球的时代持续了超过1.6亿年。一次来自天外的干预,为确立新的世界秩序扫清了障碍。在最近的地质时代,地球再也没有遭遇像“晚期重型轰炸”那样暴烈的天体撞击,但是每过1亿年左右,地球总会遭遇较大的碰撞。如果这样的碰撞发生在现在,那么人类将像恐龙一样不复存在(当然,按照这个1亿年的周期来计算,地球现在就遭遇大撞击的可能性几乎为零)。然而有趣的是,如果没有上一次的大撞击,人类就可能根本不会诞生。为什么这么说呢?

到了大约6500万年前,一颗直径大约为10千米的小行星重重地坠落在当今墨西哥尤卡坦半岛所在的地方。这次撞击释放的富含碳和硫的气体引发了一场全球性的巨灾一四处野火肆虐,天昏地暗,由于阳光被进入大气层的烟尘阻挡,地球大降温,酸雨滂沱。几个月之内,恐龙全部毙命,随之灭绝的还有其他几乎所有的海洋爬行动物和空中动物等,其中包括鹦鹉螺、大多数鸟类和陆地植物。

对于哺乳类来说,却是截然不同的故事。虽然近乎一半的哺乳类当时也灭绝了,但挺过这场巨灾而存活下来的哺乳类都个头较小、繁殖迅速、能力多样,并且能以撞击造成的丰富的碎屑为食。它们还能钻进地下或以其他方式躲避大火或酸雨。它们常常生活在淡水生态系统中或附近,这些生态系统大多被死亡的有机材料供养,因而在大灾难面前比海洋和干燥的陆地更坚韧。

这些幸存者逐渐占领了地球。随着生物圈缓慢复原,哺乳类最终填补了由恐龙让出的位置,也占据了由海洋爬行类腾出的空间。化石证据显示,在6500万年前~5500万年前,地球上出现了一轮进化性创造力的爆发。但一些“分子钟”研究(即通过比较现存相关物种之间的基因谱来构建它们的进化树)结果却描绘了与此略微不同的场景,暗示哺乳类的爆发是在这次大碰撞之后超过1000万年后才出现的。

不论上述哪种时间推测更精确,有一点可以肯定,即新来乍到的一个哺乳类分支就是我们人类所属的灵长类。完全可以说,要不是当时的那一颗小行星来撞击地球,也就不会有今天的地球人。

9.大脑或嘴巴哪个更重要?

到了大约3000万年前,灵长类的新贵们开始称霸又一次葱茏起来的热带雨林的树冠。但是对其中的一个族群来说,这里只不过是—个中转站而已。

到了大约2000万年前,东部非洲拥有了像亚马孙那样的丛林。对仍然生活在树上的人类祖先来说,这些丛林是食物供给充沛而又稳定的家园。不料,地球随后就发生了变动:一股巨大的岩浆从当今埃塞俄比亚北部所在地的地下涌了上来。

在接下来的1500万年中,两座巨大的山脉从东非平原崛起,它们从北方延伸至南方,每座都高约2000米。位于这两座大山之间的就是东非大裂谷,—个位于海平面之上1000米的大凹陷。位于东面的大山使得从印度洋到达此地的富含水汽的风转向,位于西面的山则阻挡了来自刚果的类似的风。由于少雨的缘故,东非大裂谷逐渐由丰茂的雨林沦为稀疏的大草原。对我们的非洲祖先来说,待在树上不再是一种可行的生存策略。

新出现的大山也变成了一些暂时性深水湖的所在地,这些湖在数百年时间内形成然后消失。这种易变的环境造成了—种巨大的进化压力——动物必须具备迁徙能力,从而能够从—个地方到另—个地方去寻找食物。不管是以什么方式,总之到了大约600万年前,灵长类进化史E迎来了一个重大时刻:其中一个种群学会了站立起来用双脚走路。

迅速改变的环境意味着灵长类的进化不能就此止步。到了大约250万年前,灵长类进化出现了两个方向:一个是长出更大的大脑,从而能想出更好的办法来适应环境;另—个则是长出更大的、肌肉更有力的嘴巴,从而能够咬食坚硬的块茎和坚果。前一种策略显然更具有生命力。瘦长脸、下巴突出的古人最终淡出历史舞台,而变得更加聪明的巧入(也叫能人)则成为了现代人的直接祖先,他们最终走出了非洲。

10.发明语言

最终,人类走出了非洲。解剖学意义上的现代人(特征为体格较苗条、大脑特别大堤大约20万年前在当今埃塞俄比亚所在地进化出来的,但是直到不足10万年前,其中的一小群才跨越红海进入阿拉伯半岛。科学家不知道他们为何会这样,或许只是出于一时的兴致或流浪癖,而非出于某种迫切的需要。但不管是出于何种目的,这都是一次巨大的飞跃。

一来到中东和亚洲的新草场,早期人类就发现,在新的环境,食物新鲜而又丰富,找寻食物的竞争压力无论是在一个人群内部还是在不同人群之间都减轻了。与此同时,人类还发明了工具,这使得他们能够收获新种类的食物。事实上,对于我们的祖先来说,生活从来没有这么轻松过。

从束缚自己进化的许许多多选择性压力之中超脱出来之后,人类开始发生微妙的改变。例如,他们的叫声曾经需要非常的特定(有的叫声专门表示进攻,有的示意进食时间,如此等等),这种“特定”已根深蒂固地存在于大脑中。任何与这种遗传性的小型“词汇表”偏离的叫声都可能意味着致命的误解,因此任何能带来更多灵活性的变异都被迅速剔除。

然而,到了新环境之后,能允许更复杂的发声、由大脑更宽泛区域控制的变异浮现出来。最终,这些变异演变成为大型的、可学会的“词汇表”和灵活的语法,从而破除了对个人之间通讯的种种严格限制。也就是说,场景(环境)的改变在偶然间创生了一个“最人类”的特征:语言。

科学家为何敢于这么肯定地得出这个结论?当然不可能回到从前来测试这个结论,但令人信服的证据来自于对鸟鸣声进行的研究,鸟鸣声常被用来与人类的语言类比。例如—项研究发现,孟加拉雀从野外被抓来放进大型鸟舍(即进入宽松的喂养环境)之后,它们的叫声很快就变得更复杂了。

语言出现的意义之重大毋庸置疑。语言在人类认知中起着核心作用,语言的进化为更加复杂的技术、社会和文化的出现奠定了基础。事实上,语言决定着有关^类的大多数方面,可以说,没有语言就不成人类。

偶然之必然

人类就这样诞生了。爆发的恒星、巨大的碰撞、进化的创新——总之,没有理由否认在孕育人类的过程中有过种种重大转折点。可是,并非历史上一切转折点都这么不同凡响和惹人注目。除开标记人类轨迹的那些变故和巧合,我们或许还需要思考另一种选择:实际上每一种事物都绝对是碰运气的结果。

事实上,在混沌理论于20世纪被提出之前,历史学家和物理学家就已经意识到了“小原因”可能导致“大结果”这一点。没错,哪怕最小的事件也可能很重大。例如,想象一下:此刻正是恐龙在6500万年前灭绝的时刻,而你正处在天空中—个可以向下俯瞰地球的位置上。你“砰”地一声向地球表面发射—个多余的光子,途中光子撞上大气层中的—个水分子,这导致光子的能量稍稍增加,并且改变了光子未来与其他分子的碰撞。而天气是—个混沌系统,其中初始条件的微小差异最终可能导致截然不同的后果,这个特点被称为“蝴蝶效应”。不久后,你发出的光子就可能推动一场风暴。

纵观全球,易变的天气意味着动物可以在不同的地方发现富饶的草地,或者在不同的日子寻求庇护,它们会遇见不同的动物并与之交往,甚至从长远看还可能交配,这些都意味着物种将在不同的方向演化。假设这种状况发生,由于是始于相同的基因库和整套同样的环境,在“替代地球”上出现的生命形式从总体而言几乎可以肯定会与今天—样,例如灵长类产生像猿一样的后代。然而,它们绝对不会与真正的黑猩猩、真正的大猩猩或真正的人完全一样。因此完全可以说,“人类的存在是栖于一座巨型‘琐碎’金字塔之上