新闻摄影拍摄手法浅析

在日常的新闻摄影采访拍摄中,类似的新闻事件,由于摄影记者的拍摄手法不同,往往产生不一样的效果。有时变换一下取景的角度,调整一下快门的速度,经营一下画面的构图,抓住一个典型的细节。或巧妙地运用光线造型,都会使拍摄出来的图片产生较强的视觉效果,加大图片的趣味性和冲击力,使图片的内涵在新闻摄影的语境中获得来自现实生活又比现实生活更高、更强烈、更典型、更丰富的表现和提升。

变换角度

“新闻摄影中,拍摄角度直接影响着主体,即新闻事件中的主要人物及主要事件。摄影者必须始终注意新闻事件主体的变化,死死盯住不放,抓住拍摄时机,充分利用有效的画面构图,为一幅完美的新闻图片打下坚实的基础。”

在第四个全国科普日的现场,北京天文馆的数字时空楼梯上,崔浩拍摄了一名儿童登上时空楼梯的图片(图一)。这幅图片是记者在展区外的“数字时空”楼梯上捕捉到的精彩瞬间。记者采取俯拍的角度,由上而下拍摄一个两眼充满求知欲的孩子正登上旋转向上的阶梯。数字形成的时空隧道具有强烈的透视纵深感,画面中黑与白的强烈对比和三维空间感给人以神秘的诱惑,吸引着读者的视线……

在常规的科普宣传活动中,现场往往是科普知识讲座和展板的展示,无论从哪个角度都很难让记者拍出的画面不平庸。在这类比较常见的活动采访中,能够灵活变换角度,充分利用别致场景,及时抓拍到精彩瞬间的好图片是不多见的。

巧妙用光

光线是摄影者的书写语言,它通过色彩、色调、范围、感情等变化,让画面呈现出不同的意义和视觉感受。光是摄影的灵魂和生命,没有光线,摄影也就无从谈起。“不同的光以及不同的光源方向,可以映射出不同的光影效果……要讲究用光的方法和技巧,努力反映景物本身多层次的亮度级差。把景物的各个部位真实地再现在新闻照片的画面中。”

王建立拍摄的“纵贯线”演唱会(图二)就是成功运用光线的一幅很唯美的图片!

画面周边的暗色包围并衬托出中部的主题,来自左右的侧逆光勾勒出主体人物的轮廓,把主体从背景中“推”到了前台。整个画面是蓝色的主调,黑白灰的层次明晰,蓝色光线的渐变给人透明感,充满了静谧而神圣的感觉。构图基本对称,感觉画面均衡,统一中有变化,整幅画面笼罩着浓浓的美感和乐感氛围,可谓一首美丽的“小夜曲”!

增加趣味

新闻图片不仅仅只是强调其内涵的思想性、艺术性,还应该重视其吸引读者的趣味性,尤其是读图时代,趣味性更能强化读者对作品的解读和与摄影者的互动。

汤伟在四川大熊猫保护中心拍摄的一组纪实图片中,有一幅图片脱颖而出(图三)。画面采取对称式构图,把主题放在了中间位置,以俯视的角度拍摄使画面有了透视的变化,同时也回避了对称式构图易产生的呆板效果,左右暗中间亮的明暗对比更衬托出中间的主体。

一只不到两岁的未成年熊猫死死地抱住工作人员的腿不放,有一点憨态,有一点耍赖,顽皮的本性更使读者感觉到熊猫的可爱。记者在拍摄的瞬间抓住了工作人员和熊猫的情感的交流——父子般的亲情,使得整个画面情趣有加,不失温馨。

运用对比

对比是新闻摄影采访中很关键的表现手法。“优秀的新闻图片作品大多是作者利用长期培育和积累下来的新闻敏感,发现并抓住日常生活中的‘差异’和变化并及时把它呈现出来的结果。”这些“差异化”通常在图片中主要表现为一种对立性矛盾——对比关系,如大小、明暗、虚实、曲直、强弱、冷暖、动静等的对比,这种拍摄手法往往会产生“抢眼”的视觉效果。

李文波拍摄的农民工围车讨薪的图片(图四),画面就运用了动与静、虚与实、冷与暖等对比手法,不仅增加了画面的动感,更表现出静坐的农民工复杂的内心世界。

2008年1月3日。入夜,省城的大街上流光溢彩。春节将至,很多人都在准备打点行囊回家过年了。可是,寒夜里还有30多名农民工围在一辆奥迪A8的轿车旁打地铺,他们团团围住济源市一家房产公司老板的高档座驾。因为老板手里有他们辛劳一年的12.2万元血汗钱。画面中,远处是动感的车流、五彩的霓虹灯,近景是一辆价值百万元的奥迪轿车和围在车旁的农民工,他们从下午4时开始已经在寒风中坚守了6个小时。车前躺在地上的两个小伙子已经睡着了,也许他们已经在梦中拿到了工钱,买好了年货,回到了自己温暖的家,给父母兄妹献上了新年的礼物。靠在车旁的农民工依次而坐,前面的两人仰望远方,眼神星流露出一些无奈、一些期盼,还有一些求助……不知他们还要在街头等待多久,也不知他们能不能如愿拿到自己应得的工资,更不知那个画面外的欠薪老板何时能够浮出水面。

摄影记者采用俯视的取景,使得画面中的人行道、马路上的分道线、隔离护栏和路灯组成了伸向道路远方的透视效果,远方显得五彩缤纷。是啊!人们都向往自己拥有美好的生活,他们愿意用自已的劳动创造未来,他们前面的路还很远,但他们现在无法前行,因为他们要在这里坚守着这个“人质”,直到讨到自己的工钱!

以小见大

在摄影中,微小的事物也能表现伟大的主题,事件中一个小小的场景也能变成乐曲中的主旋律。因为“新闻摄影的过程就是作者寻找表现对象的最佳视点的过程,它包括典型事实、事态切入点、摄影角度、环境选择等。事件的过程如同由无数的点组成的一条发展的线,而新闻摄影则是截取这条线上最能表现事件本质的一个点……应尽可能用一个瞬间画面传达画面以外的信息和事件”。

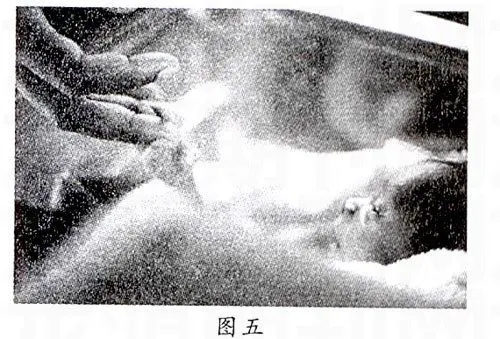

2010年海地强烈地震中,很多摄影记者在现场拍摄了大量的图片。其中新华社记者拍摄的《有爱就有希望》——父子牵手的图片令人印象深刻(图五)。

画面采用典型的对角线构图,父亲的大手抚摸着自己刚出生三天的孩子的小手,劫难之后幸存的小生命给了这个家庭未来的期冀——灾后人们重生的希望。记者把焦点凝聚在孩子的面部和父子的手上,用长镜头拍摄虚化了杂乱的背景,更凸显了重大灾难事件的主体——人的命运和图片主题——生命的坚强,增强了画面的视觉冲击和感染力,充分发挥了特写镜头在新闻摄影中的优势。

注释:

1、4、邢宇、王莹:《新闻摄影的两大要素》,《新闻前哨》,2007(4)。

2、海栋、王天星:《新闻摄影意境初探》,《新学术》,2007(3)。

3、张淑华、王长宏:《差异化诉求。日常题材新闻摄影的创新之道》,《传媒观察》,2007(10)。

5、图片引自:http://news.qq.com/a/20100121/001455.htm

(作者单位:大河报摄影部)

编校: