三星堆青铜树“一龙.九鸟.十二果”析

2011-12-29 00:00:00彭元江

文史杂志 2011年1期

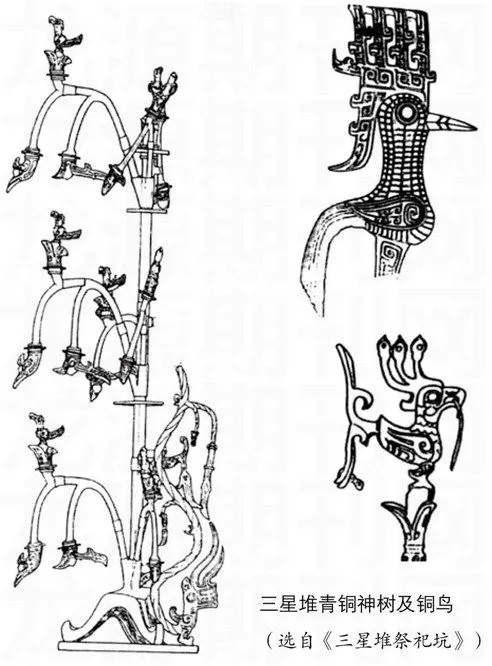

四川广汉三星堆二号坑共出土六件破碎的青铜树,其中一号青铜树修复得最为完整。该树树体通高3.96米,枝条和树干上装点有许多附件,其上的“一龙、九鸟、十二果”各有所指,寓意深邃。笔者以为“一龙”象征东方苍龙星座,“九乌”象征“十日历”,“十二果”象征十二朔望月。所以,可以说一号青铜树是一株名副其实的天文历法树。

“九鸟”——“十日历”的象征

鸟在上古是太阳的化身。一号青铜树分上中下三层,每层有三枝弓形枝条,每一枝条的弓形顶部各有一鸟立于花叶簇拥的托座之上,全树共有九只青铜鸟。青铜树的主干顶端(上枝)留有一可栖鸟的空位。上古《山海经·海外东经》载:“汤谷上有扶桑,十日所浴(按:《大荒南经》有羲和浴日事),在黑齿北,居水中。有大木,九日居下枝,一日居上枝。”《大荒东经》载:“一日方至,一日方出,皆载于乌。”显然,这里的“乌”象征的就是“日”。青铜树本义是十只鸟(只见九只,尚有一只在天上巡行未归),表达了有十个太阳(日)轮值巡天的观念,是“十日历”的物化标志。

“天有十日”是“十日历”的立论基础。“十日历”在华夏上古天文史里占有重要地位,其特点是将太阳回归年设定360天(剩下的平年5天、闰年6天用来过年)。全年分为五季,每季72天有两个阳历月,全年共十个阳历月,每个阳历月36天。每个阳历月对应一个太阳(日)。古羌戎人,包括后来的三星堆古蜀人(为古羌戎人后裔)曾虔诚地以为天上真的有十个太阳,并笃信人间寒暑变化是因十个太阳冷热不同所致。“十日历”适合狩猎、游牧和采集经济时代,传说产生于伏羲,或源于华夏最古老的历法黄帝阴阳五行历(太阳历),并随黄帝族团势力的扩张推行天下。

《山海经·大荒东经》称:“羲和者,帝俊之妻,生十日”。羲和从黄帝时代起便是负责观测天象者的官职称谓,专司“十日历”及观察太阳位置变化以判断时节。“十日历”曾盛极一时,只是到了少昊时代,中原地区因炎帝族团的九黎和东夷族强力推行“火历”(一种观察大火星周天运行规律以判断时节的原始农历)才逐步式微。三星堆文明后期对应在商代中晚期,中原历法早已变革;而在三星堆,“九鸟”还能栖息于神树上受到祭拜,至少说明古蜀国尚有浓厚的渔猎经济色彩,但也不排除这仅仅是三星堆人对远古历法的一种记忆。

“十二果”——十二朔望月的象征

一号青铜树有“十二果”,这些果实就在枝条的尖端部位。全树分上中下三层,每层有三根弓形枝条,共计九根枝条;但值得深究的是三层枝条中都各有一根枝条在弓形部位分出一杈枝,总数正好为十二枝。各枝条的尖端都结有一颗尖桃形果实,外有长短两片雕花叶相拥,这就是所谓“十二果”。

古代,尤其在上古,但凡祭祀用的器物均被视为有神性,制作时其上的花纹、附着物绝不能随意添加取舍,其类别、数量都有所指。看来那三根枝条各出一分枝,除了造型美观、重心平衡的考虑外,更重要是为了追求某个神秘的数字。试想,既然至高无上的太阳能用青铜鸟显示出来,为什么不能将同样神圣的月亮也显现出来呢?《西南彝志·天文志》载:“年树十二棵,表示十二年;一棵十二枝,表示十二月。”(转引自罗家修:《古今彝历考》)云南纳西族民间故事说:“海里的宝树长出十二枝条,每枝长叶十二片,年有十二个月从此出。”而彝族和纳西族与古羌戎人和三星堆古蜀人都有着血脉和文化的传承关系。不过,三星堆人用青铜“十二果”象征“十二月”似乎更具艺术感。

可以推断,除太阳外,三星堆人或许早就发现了月亮在人们头顶上也有变化规律可循:月亮“从没有逐渐长成月牙变成满月,再慢慢地变小成月牙最后到没有”,大约需要二十九天半(这实际是月亮绕地球一圈所需的时间,即一个朔望月),这样变化十二次需要354天或355天。这与实测的太阳回归年365天或366天很接近。只要用置闰的办法便可将太阳回归和月亮圆缺统一起来纪年、纪月、纪日。三星堆人独自发现或引进中原文化而与十二月农历结缘是完全可能的。总之,他们已经发现了月亮的运行规律,并视为与太阳同样神圣,所以才刻意追求数字“十二”。“十二果”表达的是“天有十二月”观念,是十二朔望月、十二月农历的具象物。

《山海经·大荒西经》称:“帝俊妻常羲,生月十有二”。《山海经》记录的是上古神话和传说,看来在古人心中,羲和、常羲,即太阳神和月亮神是平等的,阴阳本为一家。华夏文明最后选择了阴阳合历是科学的必然,也是文化的必然。

“一龙”——东方苍龙星座的象征

一号青铜树上的“一龙”附着在树干之上,头朝下,尾朝上。马面形龙头虽近树座但昂首向上,龙身波形,弯曲自然,似用两根长铜材绞扭而成,可惜高翘的龙尾缺失了。现在一般认为,此龙显示的是中华民族共同崇拜的图腾,龙在树上表示此树是沟通天堂人间的天梯——这是从文化学的考虑,似不够全面。

如若从天文学考虑,笔者以为“一龙”还有更深一层内涵。试想,三星堆古蜀人在青铜树上既然能够让太阳、月亮堂而皇之炫耀于世,为何不能让树上那条唯一的“龙”寓意某种能够与太阳、月亮相对等的涵义呢?

我们无法完全猜准三星堆人的想法,但从与古羌戎人和古蜀人有血脉和文化传承关系的彝族那里可以发现端倪——古彝族先民的宇宙观里有“三旋转”,即月亮、太阳和星辰在“三重天”里各自运转。不排除三星堆人也持这种观念。所以,仅仅为追求宇宙结构的完整性,也应让某一有代表性的星辰或星座出现在青铜树上。再有,庞朴先生在《火历钩沉》中指出:“到新石器时代的高辛氏时期,大火被同日月并列而称三辰”,可见“大火”地位之高,显赫之久。“大火”即大火星,属东方苍龙星座,构成苍龙的七宿中就有大火星,即心宿二(在西方天文学中属天蝎座最亮的恒星,是一颗红巨星)。

显然在青铜树上能与日月比肩的,最恰当者莫过于东方苍龙星座。不过,笔者以为,三星堆人的这一选择除为实现“三重天”和“三辰”要义外,还在于东方苍龙星座与商王朝有特殊关联。

据载,在全天星象中,二十八宿星名与中国远古、上古民族分布地域和图腾有关。东夷族,包括商人,均以龙为图腾,崇拜龙,并以大火星定农事时节,视大火星为自己的族星。东方苍龙星座所对应的分野之地就是东夷及商人的分布之地,即东方。(参见陈久金等:《中国天文大发现》第58页)再有,如前所述,三星堆文明对应在商代中晚期,蜀与商时战时和,蜀为方国;在殷商极为强盛的时代,商人的龙文化、星象、历法等农耕文明对古蜀人当有深深的影响。显然,讨论青铜树上的“一龙”内涵时,不能不考虑这一古天文学和社会学背景。

由此看来,青铜树“一龙”当是东方苍龙星座的象征。又因为东方苍龙星座七宿中有大火星,进而可推测“一龙”也是东夷族的“火历”(一种观察大火星周天运行规律以判断时节的原始农历)的象征。甚至可以推测,或许“火历”与“十日历”、十二月农历曾先后存在于、甚或一度并存于三星堆人生活中。大西南少数民族“火把节”源头之一就是庆贺大火星回到正中天的“星回节”,这是对上古炎帝和“火历”的残存记忆。

综上所述,三星堆二号坑一号青铜树是集“十日历”、十二月历、“火历”之大成者。三种历法是他们的历史,也是他们的现实。在国家组织形态尚为部落族团并信奉万物有灵的三星堆古蜀人看来,或许各部落先后信奉的多种天文历法均为天意神授,有着神秘的超凡力量,故而容许各展风采于同一神树之上,显现出古蜀国渔猎经济正在向农耕经济平稳过渡,也显现出三星堆文明的创造者——古蜀鱼凫国的自信与宽容。

作者:乐山市科技局退休副研究员