被误解的洞庭湖

2011-12-29 00:00:00童潜明

国土资源导刊 2011年1期

从地质上来说,构造沉降是湖泊存在的先决条件,也只有构造沉降才能形成湖盆,可以肯定,如果没有大的地壳运动沉降转为上升,那么,洞庭湖就不会消亡。

泥沙,给洞庭湖带来的真的是灭顶之灾?答案未必如此,何况上游还有一系列水库截留了泥沙,如长江洪水经过三峡后泥沙含量剧减,至少有60%留在了三峡。

洞庭湖的未来不但不会萎缩,还将向扩大方向演化。

2010年11月3日,武汉区域气候中心发布最新卫星监测显示,洞庭湖水体面积仅487平方公里,是丰水季节的五分之一,创造了自2000年开展卫星监测记录以来的11月同期最低的记录。

同时,更是洞庭湖全盛时期6000平方公里的十二分之一。时间不到两百年。

更令人担忧的是,洞庭湖面积减少速度还在加速。上世纪50年代初还有4350平方公里,而目前丰水季节也只有2625平方公里,时间只有短短的半个世纪。

所以,人们担心它终有一天会跟古云梦泽一样消失,这个观点从上世纪七八十年代以来到现在都有人提出。中国地质大学(武汉)地球科学学院地理系教授、博士生导师李长安2001年在其专著《长江中游环境演化与防洪对策》中甚至给出了洞庭湖消失的时间表,如目平湖就是在本世纪中期。

这一说法和担忧得到大量专家学者的认可和支持。洞庭湖如此重要,没有人会放任其消亡。于是,关于拯救和治理洞庭湖的方案层出不穷,比如退田还湖、减少长江进入湖区的泥沙、提高洞庭湖水位等。

人们的担忧是洞庭湖的福祉,至少可以减少许多人为造成的对洞庭湖的不利影响。但是,洞庭湖真的会消亡吗?我看未必。

我是从1996年开始以地质学为主导来研究洞庭湖的,15年来,去过洞庭湖无数次,得到了较为真实的一手材料。经过研究发现,从地质的角度来说,洞庭湖在以百万年计的相当一段地质时期内是不会消亡的。

这是一个让人很难以捉摸和费解的事情,但事实就是这样。洞庭湖一直被误解,并未被认清,但只有正确认识她,才能够更好地利用和保护她。

这,就是本文的意义。

洞庭湖是否会消亡问题必须得到重视

洞庭湖的问题就是湖南的问题,也是中国的问题。

这是由3个方面决定的。

首先是人文地位。中国其实是一个很感性的国度,相信文以载道,所以,注重人文地理甚于自然地理。洞庭湖也不例外。

早在新石器时代,环洞庭湖区就有人类长期居住,留下了从九千年前的彭头山时期到五千年前的龙山时期新石器时代遗址,之后有梦幻色彩的名字“洞庭”一词在《庄子·天运》、《左传》、《国语》、汉司马相如的《子虚赋》等史文中频频出现,并绵延以下,创造了更为灿烂和成熟的文化。因为她的博大和厚重,启发了屈原的“洞庭波兮木叶下”、杜甫的“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”、孟浩然的“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”、范仲淹的《岳阳楼记》等千古不朽诗文,更有湘妃墓、舜帝南巡、柳毅龙宫等美丽传说。

反之亦然,也正是这些千古名篇和美丽传说赋予了洞庭湖更深、更感性的内涵。

其次是经济地位。洞庭湖经济地位的落脚点就是粮食。我国自古是农业大国,粮食是社会稳定的最大前提,而环洞庭湖区由于其肥沃的土地、丰富的水源、适宜的气候而成为粮食生长的绝佳地区,“湖广熟,天下足”,“湖”主要是指洞庭湖区。

现当代时期的环洞庭湖地区一直秉承了这个传统,仍然是主要的稻米产区,是全国九大商品粮基地之一,粮食产量占到全湖南省总产量的六分之一。尤其是从2010年起国土资源部与湖南省政府投资数百亿建设环洞庭湖基本农田工程,将极大提升本区域的粮食产量。

与粮食生产相得益彰的是棉花、茶叶、苎麻、烟草、油桐以及竹木水果等经济作物,其中茶叶、桐油的生产和出口甚至一度走在全国前列。

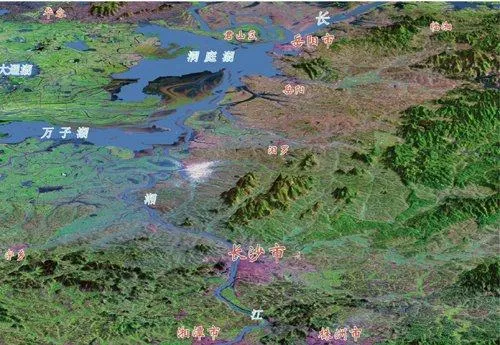

最后是地理地位。历史时期的洞庭湖在全盛时期,也就是1640年至1825年间,湖面约6000平方千米,号称“八百里洞庭”,面积名列我国淡水湖泊第一。

一百多年后的今天,洞庭湖面积缩减为2625平方千米,成为我国第二大淡水湖,仍然是长江中游重要的吞吐湖泊。比如1954年和1998年长江中游出现特大洪水,洞庭湖就起到了削减洪峰的巨大作用,显示出其重要的调蓄功能。

同时,洞庭湖被列为世界重要湿地名录,是“长江之肾”,对调节气候和保护生态多样化都起到了极其重要的作用。

如此,就是洞庭湖在湖南乃至中国的地位,虽然只是简单的概括,但其重要性却不言而喻。

洞庭湖如此重要,那么,她是否会消亡的问题也牵动了亿万民众的心,也必须得到重视。

洞庭湖是断陷构造沉降的产物

要想知道洞庭湖到底会不会消亡,先来看看洞庭湖成长历程,分为外因和内因。

外因简单来讲,就是长江流域的淡水注入,她是兴也长江,衰也长江。

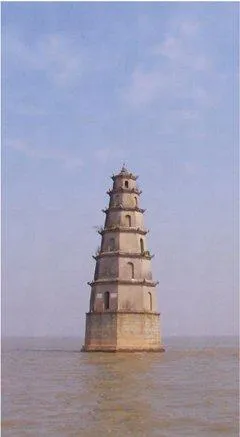

两千多年以前,洞庭湖只是岳阳君山附近的一块小水面。后来,由于长江泥沙的大量涌入,长江以北的云梦泽调蓄能力逐渐消失,洪水南移,致使洞庭湖逐渐扩大,南连青草湖、西吞赤沙湖。全盛时期,也就是1640年至1825年间,湖面约6000平方公里,号称“八百里洞庭”。

沧海桑田,随着洪水和泥沙的不断淤积,加之人们无节制的开垦,到现在,丰水季节的洞庭湖湖面也只有2625平方公里了。

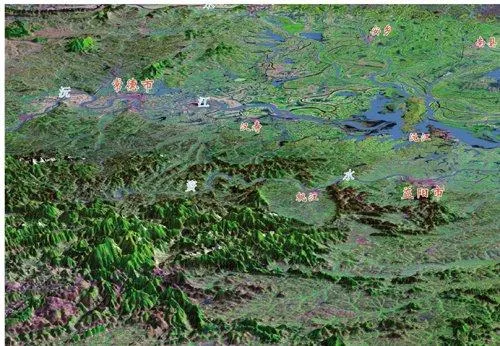

洞庭湖形成的内因,就是地壳运动。洞庭湖说到底是地质作用的产物,构造沉降是湖泊存在的先决条件,也只有构造沉降才能形成湖盆,而洞庭湖是在形成17亿年左右的冷家溪群基底上的一个盆地,而这个盆地形成才1.5亿年左右。

这样就产生了一个问题,在17亿年到1.5亿年这么漫长的时间里,洞庭湖区发生了什么变化?又如何在距今1.5亿年左右形成了洞庭湖?

对洞庭湖来说,影响她的第一次大规模的地壳运动是发生在11亿年左右前的“武陵运动”。武陵运动使湖南形成了一系列隆起带和坳陷带,洞庭湖区就处在隆起带中。然后4亿年左右前的“加里东运动”又使包括洞庭湖区在内的横跨湘、鄂、赣、浙的长江南岸一带整体隆升成陆,叫“江南古陆”,其湖南段称“洞庭古陆”。

到距今1.5亿年左右,“燕山运动”爆发,它对洞庭湖区的重要意义就使“江南古陆”在这个地段断陷下沉,结束了洞庭古陆的历史而形成了洞庭盆地。由于其四周都发育断裂,故洞庭盆地是一断陷盆地,洞庭湖是洞庭湖断陷盆地中的汇水洼地。

至此,洞庭湖形成。此后,虽然仍处于构造沉降中,但洞庭湖再无此大范围了。目前,洞庭湖还处于3800万年前发生的喜山运动所延续的整体沉降状态,并且非常稳定。

从地质上来说,构造沉降是湖泊存在的先决条件,也只有构造沉降才能形成湖盆。反过来,如果构造沉降停止或转入构造上升,那么湖泊就会真正消亡。比如燕山运动形成了湖南一系列北东向的山间盆地,如衡阳盆地、长(沙)平(江)盆地、沅(陵)麻(阳)盆地等,汇水而成内陆湖泊,有数千米紫红色碎屑沉积。但后来的喜山运动使其由沉降转为上升,现在成为丘陵岗地及局部低山地貌,这些湖泊就消亡了。

可以肯定,如果没有大的地壳运动使洞庭盆地转为构造上升,那么,洞庭湖是不会消亡的。

洞庭湖还将继续扩大

人们担忧洞庭湖会消亡很大程度上是来自于云梦泽的消亡。云梦泽的消亡是因为泥沙和人为原因。

当年,长江水从三峡奔腾而下,出宜昌之后没有了峡谷的落差,流速变慢,而水量还在继续加大(北有汉江,南有湘资沅澧),河面就肯定会扩张,就形成了云梦泽。传说面积巨大无比,超过一万平方公里。

但长江水也带来了大量泥沙,后来,云梦泽就慢慢变小了,并被分割成很多小湖。到了唐宋年间,统一的云梦泽已基本消失。及至近代,尽管它作为一个盆地仍在沉降本可恢复成“云梦大泽”,但人工大堤阻水入泽而成了江汉平原。

云梦泽变小和消亡于是使长江水南下,洞庭湖就开始越涨越大。而长江水掉头南下也有人工因素。南宋地理志《舆地纪胜》说:南宋乾道四年(1168年)荆江大水,荆湖北路安抚使方滋“夜使人决虎渡堤以杀水势”。这个决口就是太平口,长江水从这里奔涌南下进入洞庭湖,形成了虎渡河。

长江本应分沙入云梦泽的泥沙却进入了洞庭湖,于是湖南省水利水电勘测设计院在上世纪80年代认为“从云梦泽到江汉平原的演变过程,也是洞庭湖今天正在重演的。云梦泽的今天,就是洞庭湖的明天,这是不以人们意志为转移的必然规律”。又说“洞庭湖由小到大,尔后又由大到小,最终走向消亡,这就是它的历史演变过程和发展规律”。

中国地质大学(武汉)地球科学学院地理系教授、博士生导师李长安2001年在专著中则给出了洞庭湖消失的准时间表,他还预测,50年后“芦苇和荻沼泽布满目平湖(组成洞庭湖四大湖之一)”。

他们乃至更多学者的依据都是长江每年带给洞庭湖的泥沙。洞庭湖的泥沙主要来自“四口”(调弦口1958年建闸后为“三口”),其次是“四水”,从1951~1998年输入洞庭湖的泥沙量多年平均为1.73亿吨。其中荆江“四口”为1.40亿吨,占80.69%;“四水”为0.33亿吨,占19.31%。

泥沙,给洞庭湖带来的真的是灭顶之灾?答案未必如此,何况上游还有一系列水库截留了泥沙.如长江洪水流经三峡水库后,泥沙含量剧减,至少有60%留在了三峡。

我们再看一组数据:洞庭湖入湖泥沙在三峡水库运行前,从1951年至1998年平均为1.730亿吨;三峡水库运行后入湖泥沙大减,2003年到2008年平均入湖泥沙为0.14亿吨,运行后入湖泥沙仅为运行前的不足10%,而泥沙淤积速率只有洞庭湖构造沉降速率的一半左右。

由此可见,三峡水库运行后构造沉降速率远大于泥沙淤积速率。构造沉降与泥沙淤积的速率关系对湖泊的影响,从地质学上来说,有3种情况:若构造沉降速率大于泥沙淤积速率,则湖泊兴而扩大;若构造沉降速率小于泥沙淤积速率,湖泊衰而萎缩;若构造沉降速率大体与泥沙淤积速率相当,湖泊就稳定地存在。

由此可以得出,洞庭湖的未来不但不会萎缩,还将向扩大方向演化。

重视围湖造田应该甚于泥沙问题

虽然泥沙问题将不是致洞庭湖于死亡的问题,但泥沙淤积却会诱发人们对湖泊湿地进行大规模垦殖活动,印证了柏杨在《中国人史纲》中所讲述的那样:“中华人所到之处,必然地会出现青葱的农田。一个中华人就是一棵树,离不开泥土,根深蒂固。”

对于这一现象,有一个专有名词——围湖造田。以大通湖(组成洞庭湖的四大湖之一)为例,在150年前的清朝,大通湖面积有330平方公里,而现在只有82平方公里,缩小的速度与整个洞庭湖缩小速度差不多。

这,对洞庭湖才是致命的伤害。

所以,从1998年开始,洞庭湖区开始了大规模的退田还湖浪潮,这让洞庭湖湿地生态系统发生了一系列变化。中国科学院研究员王克林研究发现,截至2009年底,共平退耕地近80000公顷,虽然减少物质生产功能价值12.6亿元,但生态服务功能价值还是增加了70余亿元。

另外,因为长江流域处于夏季风环流带,因而降水丰富,远超全国和亚洲平均降水量水平,还有湘、资、沅、澧四水汇入,北与长江相连,因此,洞庭湖有充足的水量汇入。

气候条件决定有水汇入湖盆,是湖泊存在的必需条件,也可谓之外因。所以,洞庭湖也将会必须存在。