正

2011-12-29 00:00:00朱有志郭勇杨建军

国土资源导刊 2011年12期

为“湘江源头在湖南蓝山”正名,不仅可以借助《知识产权法》的保护,加快湘江源的生态环境治理,而且也将对湘江源地区的文化旅游等资源的开发产生巨大的带动作用,加速推进打造“东方莱茵河”这一战略决策的实施。

大河的长度及源头地理坐标是一个国家最基本的地理信息数据。对大河源头的探寻考察,对河流长度的测定,一直被视为重大的地理发现,不仅对人类认识自己的生存环境,而且对规划河流沿岸地区的经济社会发展,有着重要意义,一直是世界各国极为重视的问题。

湘江是湖南的母亲河。但是,2000多年来,人们广泛认为母亲河的源头,是广西壮族自治区灵川县海洋山龙门界的海洋河。而学界最近几年来的深入考证研究却证实:湘江真正的源头应是湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡野狗岭!

2011年湖南省“两会”期间,李松旺等政协委员也正式提交了一份“关于请省委、省政府大力支持为‘湘江源头在湖南蓝山’正名”的提案。

2006年,我国地名研究领域的权威杂志《中国地名》在其第11期刊载《湘江的真正源头在哪里》一文,从学术层面澄清了这一流传达2000年的错误结论!

因此,尽快对湘江源头进行正名,还原湘江源头的本来面目,可谓是既适得其时又势在必行,既有利于贯彻落实省委把湘江打造成“东方莱茵河”的要求,也有利于进一步推动湘江流域开发与综合治理工作。

湘江溯源

关于湘江的源头,各种各样的权威工具书都非常肯定地说它发源于广西境内海洋山附近的海洋河。《中华人民共和国地名大辞典》“湘江”辞条说:“湘江发源于广西灵川县海洋山的龙门界,名为海洋河,全长 856千米。”

《辞源》“湘水”辞条说:“湖南省最大河流,与漓水同发源于广西兴安县海洋山。 ”《辞海》“湘江”辞条说:“湘江,湖南省最大河流,源于广西壮族自治区灵川县海洋山西麓,同桂江上源间有灵渠相通。 ”

这种关于湘江发源于广西境内海洋山(或海洋河)、湘江与漓江同源的说法,两千年来,广为流传,人们对此深信不疑。但是,这种说法与实际的地理事实却是完全不相符合的。

《汉书·地理志》最早提出湘江发源于阳海山:“零陵阳海山,湘水所出。 ”《后汉书·郡国志》提出湘江发源于阳朔山:“零陵阳朔山,湘水出”。北魏郦道元认为“阳海山”即“阳朔山”,指的是同一个地方。明代顾祖禹则解释说:“海阳山,在(兴安)县南九十里,西南去灵川县九十里”……“本名阳海山,俗曰海阳。 ”

据此可知,《汉书·地理志》、 《后汉书·郡国志》所说的湘江发源地,应该位于今广西兴安县境内的海洋山附近。

北魏郦道元的《水经注》,不仅肯定了《汉书·地理志》湘江发源海洋山的说法,而且进一步明确提出了湘、漓两水同源的说法:“阳海山,即阳朔山也”……“湘、漓同源,分为二水,南为漓水,北则湘川。”

《水经注》所说的湘、漓同源,实际上是人们改造自然面貌的结果,与秦始皇为平定南越而修筑灵渠的史实有关。

《淮南子·人间训》载:“(始皇)又利越之犀角、象齿、翡翠、珠玑,乃使尉屠睢发卒五十万”……“三年不解甲弛弩,使监禄无以转饷。又以卒凿渠而通粮道,以与越人战”。

秦代修建的灵渠,将以前各自独立的湘江水系和漓江水系联结了起来,从而沟通了这两条分别属于长江水系和珠江水系的河流,成为联接湖南和岭南地区的重要水路交通要道。就这条联系湘、桂地区的重要水路交通线而言,其上游的海洋河,地位极其重要,是保证湘、漓水路通道畅通的关键,为人们格外关注。它不仅沟通了湘江和漓水,而且也从另一方面强化了人们关于湘江发源于海洋山的错误认识。

自《水经注》提出湘、漓同源,共同发源于海洋山以后,唐代的《元和郡县图志》,宋代的《太平寰宇记》、《舆地广记》、《方舆胜览》,明代的《读史方舆纪要》和清代的《大清一统志》等古代地理典籍,对于湘江的源头,均采用了与《水经注》几乎完全一致的说法。

于是,湘江、漓江同源,共同发源于广西境内的海洋山,成为一种经典说法,一直流传到今天,从来没有人对此质疑过。

然而,这种长期流行的说法与实际的地理状况并不一致。1949 年以后,有关部门曾利用现代技术对全国各主要河流进行了测量,从根据实测资料绘制的《湘江各支流长度比较图》看,湘江上游的支流共有两支,其中的一支为潇水,一支为海洋河,两水在永州市零陵区汇集。

实测数据显示,潇水的长度要比从广西兴安县发源的海洋河长 101 公里。根据两条支流的长度、流量、流域面积对比,潇水的源头,位于永州市蓝山县紫良乡野狗岭南麓的大桥河,才是湘江的真正源头。

千年误会

为了弄清楚湘江源头的问题,笔者曾专程到位于潇水和海洋河交汇处的永州市实地调查,一方面收集关于两条河流的水文数据,另一方面调查当地民间对这两条河流的认识。

从中得出,在河流长度、流域面积、流量等水文指标方面,潇水都要比海洋河大。从水文数据方面找不到任何理由支持海洋河是湘江的正源。正因为潇水要比海洋河长近1/2,多年平均流量大近1/4,在当地的访谈中,绝大多数人毫不含糊地认定潇水比海洋河更长、更宽、水量更大。

在古代,对于湘江的源头,也还是有正确认识的。《山海经》载,“湘水出舜葬东南陬,西环之。”中国古代传说中,舜帝葬于九嶷山。《读史方舆纪要》说:“九疑山,在永州府道州宁远县南六十里”。相当于今天湖南省宁远县的南部山区,其东南山麓下,正是潇水的源头所在。

《山海经》记载的湘江源头,正是发源于九疑山东南山麓,然后流经九嶷山南侧,再转而向西,最后向北流去的潇水。

可见,《山海经》是正确地记载了湘江源头的所在地。可惜,这种正确的认识并没有引起重视。历史上为《山海经》做注的学者很多,著名的有郭璞、郝懿行、袁珂、吴任臣等。但遍查有关《山海经》湘水的注释,在谈到湘水源头时,竟然都不顾《山海经》的原意,径直采用了《汉书·地理志》和《水经注》的说法,将“西环之”水,硬是比附为“阳海山”附近的“海洋河” 。

虽然各项地理事实均表明潇水是湘江的正源,历史上也曾经有人对此提出过正确的认识,但是自汉代以来,潇水一直都不曾拿到过湘江源头的“头衔”。究其原因,主观意识方面的制约,是影响人们正确认识客观现实的主要原因。

《汉书·地理志》首先提出了海洋河是湘江源头的观点,其后,这个错误观点,由于《水经注》的湘、漓同源说而得到加强。湘、漓同源,实际上是人们改造自然的结果,而正是由于这项改造自然的活动,使得湘江发源海洋山的错误说法得到了强化,两千年来,流传广布,深入人心。

刻不容缓

湘江是湖南的母亲河,她滋润着三湘大地,哺育着三湘儿女,也孕育和承载着厚重的湖湘文化。因此,尽快依据水文科学原则对作为母亲河的湘江实行“正本清源”,并赋予其法律上的正确归属,是6900万湖南人的重大责任和刻不容缓的任务。

大河的长度及源头地理坐标是一个国家最基本的地理信息数据,它对人类认识自己的生存环境及规划未来发展,有着重要意义,向来是世界各国极为重视的问题。

2006年,尼罗河新源头的发现就曾轰动一时。我国长江的源头也曾众说纷纭。2001年,在中国科学院遥感应用研究所专家刘少创的主持下,利用卫星遥感影像测量计算得出结论,长江的真正源头应该是当曲。出于对科学和事实的尊重,长江源头最终也由沱沱河更正为当曲。

湘江是湖湘文化的摇篮,追本溯源既有利于增强湖南人民的文化自我认同,促进湘江流域的综合开发和可持续发展,也有利于发展和壮大湖湘文化,提升湖南的文化“软实力”。因此,我们应该站在科学的高度,本着对事实负责的态度,尽快还原湘江源头的本来面目,恢复我省应有的文化符号特征。

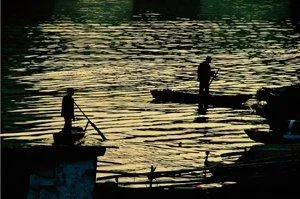

在西高东低的中国地理上,湘江北去是一种最独特的朝向。不仅一方水土养育一方人,而且一带串起湖南精气,千流哺育血性儿郎。古往今来,屈原、李白、杜甫、柳宗元、周敦颐、徐霞客、王夫之等迁客骚人流连于湘江,留下了千古诗文。毛泽东、刘少奇、彭德怀、罗荣桓等这些共和国的开国伟人也成长于湘江。

因此,作为湖南的母亲河,湘江是湖南人的精神图腾,是每个湖南人内心深处无法割舍的情感纽带。伫立湘江边,常令人激情澎湃。这种激情,是对母亲河的敬重,是对历史的沉思,对自然的敬畏,对文化的虔诚,对未来的期待。而其源头在广西的既往结论,多少给湖湘儿女带来或明或暗的尴尬。如湘江姓“湘”而不姓“桂”能得到确认,则既可以增强湘江两岸4000万民众的荣誉感和自豪感,也必能激发6900万湖湘儿女建设家乡的热情。

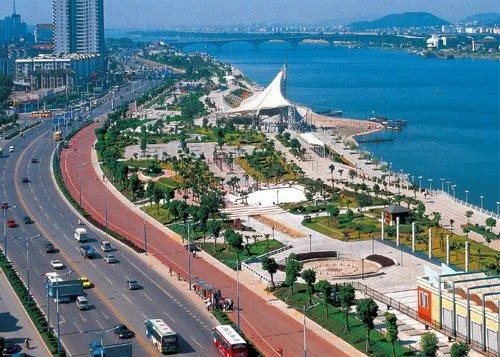

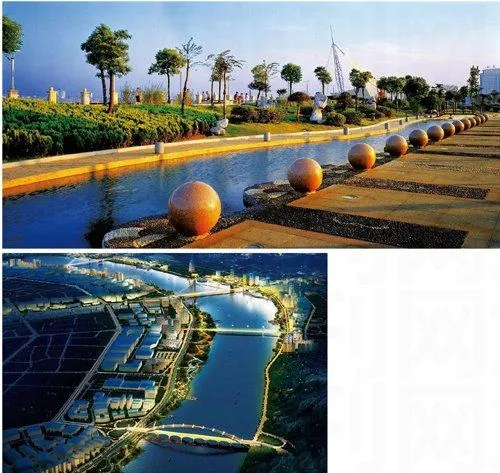

国内外著名的江河,两岸成功开发建设后,大都成为了享誉世界的著名风光带。如国外的塞纳河和莱茵河,国内的长江和珠江。湘江资源禀赋独特,两岸风光秀丽,历史文化底蕴深厚,经济发展条件得天独厚。

2009年,湘江沿岸的工业增加值占全省工业增加值的87.93%,实现地区生产总值占全省的77.16%。湘江,已成为名副其实的“湖南经济发展标杆”。

因此,省委、省政府要把湘江流域打造成为世界知名旅游目的地,把湘江建成“东方的莱茵河”。而为“湘江源头在湖南蓝山”正名,不仅可以借助《知识产权法》的保护,加快湘江源的生态环境治理,而且也将对湘江源地区的文化旅游等资源的开发产生巨大的带动作用,加速推进打造“东方莱茵河”这一战略决策的实施。

(作者单位:湖南省社会科学院)