百泥揉炼只为花开一片

2011-12-29 00:00:00申晓飞

当代人 2011年11期

“绞”是拧扭、揉搓、搅压:“胎”是器物的粗坯。“绞胎”可概括解释为“绞揉泥胎”。对于绞胎瓷。很多人并不熟悉,用绞胎瓷河北省非物质文化遗产传承人张保军的话说,“陶瓷界的人熟悉的也不多”。因此,制作绞胎陶瓷的艺人也是寥若晨星。

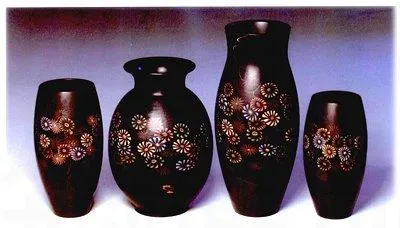

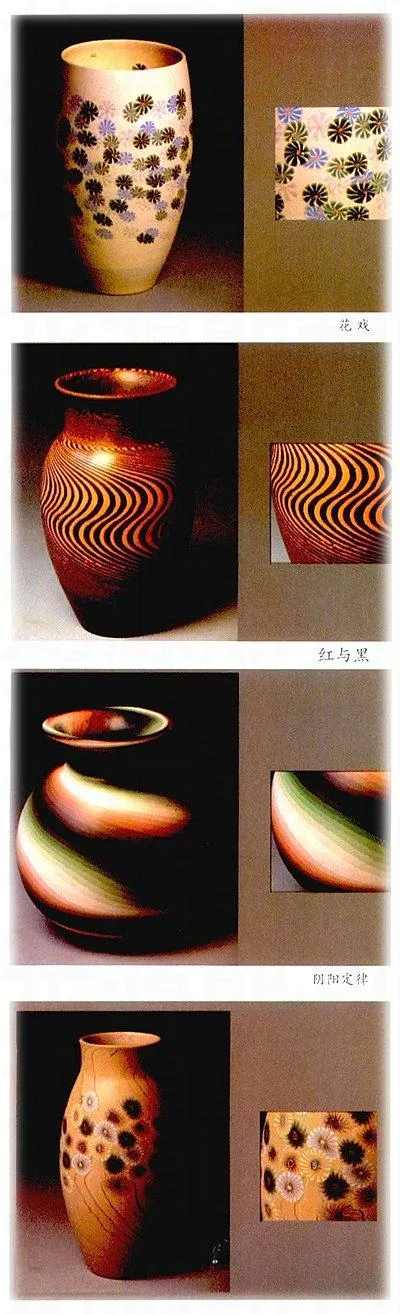

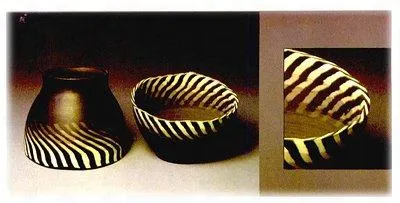

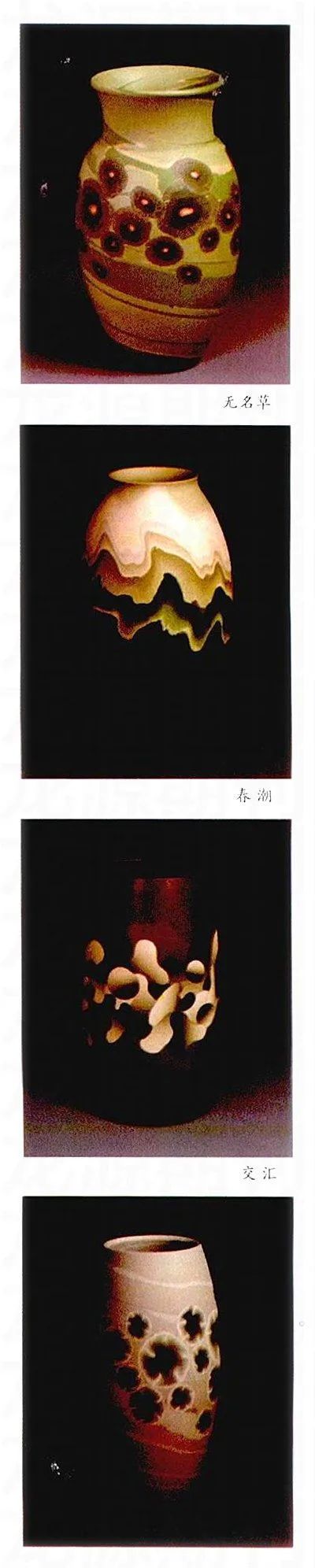

在古代,绞胎瓷坯体纹样以“木纹”为主。如今成为艺术品的绞胎瓷,纹样以抽象艺术为主,而制作这种陶瓷的工艺被冠以“绝技”之名。

借助泥坯展现抽象艺术

张保军抽烟最多到一半便掐灭,他说这样对身体好。因为“身体原因”,他推掉了2003年以后所有媒体的采访要求。在1987年到2D03年间,先后有200多家媒体对他和绞胎制作技艺进行了采访。媒体见证了绞胎从恢复到发展成熟的过程。

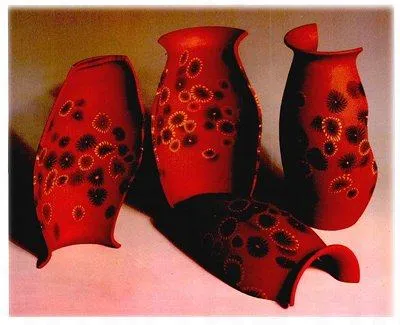

那时,张保军的绞胎瓷以“乱绞“为主,这个词是“圈里人起的”。他所说的“圈里人”是指陶瓷生产车间的工人们。张保军绞胎陶瓷厂有员工20多人,其中做绞胎的只占一半,他们每年做绞胎瓷4000多件。

“乱绞”一词字面上的意思不难理解:几种不同颜色的泥揉在一起,然后拉坯成型,经过细致的修坯后入窑烧制,一件绞胎瓷制作原理简单说就是如此。但它还有一层“贬义”,张保军说,曾有个徒弟“另立门户”,在易县又开了一家绞胎陶瓷厂和他竞争,他觉得对方是在市场上“乱搅”。

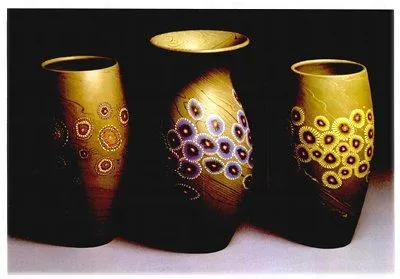

张保军怪自己太安逸了,“日子过得太好”。竞争之下,他加速了对绞胎瓷新品的开发,他说那是“第二次创业”,结果是,将绞胎瓷艺术作品从单一的木纹,丰富到抽象、变形、花卉、风景、写意等系列。后者,是以抽象艺术为主,张保军还为每一件作品都取了富有诗意且内涵丰富的名字,他说这是绞胎瓷的“独门绝技”。

抽象,简而言之就是“点、线、面视觉艺术”,张保军说这是让他“越折腾越有内容”的艺术。抽象,又可以理解为很难在自然界找到对照的实体,亦如在坯体上浮现的纹样,它们都是偶然所得。对此,清华大学工艺美院教授陈进海曾评价,美就是一种自然的境界。

而对于“抽象”,有人又说它是“艺术圈里的骗子。”但是,张保军并不这么认为:写实到了一定高度就会学抽象,所以,没写实的功夫不好,玩不好抽象,“没本事的人玩抽象,饭都吃不饱。”

张保军并不指望所有人都欣赏他的绞胎,这样的价值观转换为商品后,就成了“爱要不要,少一分都不行。”

好瓷不怕藏得深

张保军的陶艺厂建在易县县城西北角,要走进一个胡同才能找到。把公司开在这里,张保军说“实属无奈”——地皮是十七八年前政府分给的。但他并不觉得有什么影响,“只要上门来的人,一般都会买”。他也不喜欢临街店面的那种嘈杂,“人们总是问也不买”。对于绞胎瓷,他说是“贵族消费”,一个小件要四五百元。

张保军不喜欢别人叫他“老板”,他说自己要做个真正的艺术家。不过,从今年开始,他要做个“真正的企业家”。10年后,他还要做回“真正的艺术家”。这10年,他希望有5000万资金,用来扩建厂房、扩大宣传。他希望很多人来从事绞胎瓷制作,以证明自己“做得对”。而另一方面,他又不希望自己的女儿和儿子将来继承陶瓷手艺,他说,那只能证明“他们没出息”。

陶艺厂的主建筑都是灰色水泥墙,这是他有意而为,

“瓷砖太俗了”。他是很讨厌“俗”的,坚持着“大道逆其行”的人生观,亦如他做的绞胎瓷。

除了表现抽象艺术,张保军在陶瓷上还有一招“绝技”——他发明的挖补、渗透、摞叠、干搅、复搅等技术可使任何花纹图案在坯体上全部通透。而绞胎瓷出现在距今13D0年前(准确的纪年为公元706年),那时胎体花纹主要是“木纹”。虽然,坯体上也出现过“团花”,但是从残片断面看,团花只占坯体厚度的三分之一,三分之二为白胎。张保军分析认为,这是在坯上贴了层印花的泥,所以出现这种情况。

做一件绞胎陶瓷,有时需要几百种泥。这些泥揉在一起,如何烧出花样,张保军说这其中的技术是“不能说的秘密”。

废瓷片拉出十多车

c1e3166834b5176d9db5ff75c787a60e75f474e443e120076d7bfc5975478349

由于泥料不同,烧成的收缩比也各异,揉在一起烧制时,坯体极易开裂。因此,张保军刚开始做绞胎时,因色彩、坯子等原因,烧成率很小。而废瓷则就地打碎。于是,“销毁的碎片,在累积几个月后,拖拉机就拉出十多车。”

废瓷在百姓眼里看着可惜,觉得这些并不影响使用。张保军只好关起大门,“怕他们进来抢”。

张保军将失败原因总结为“技术不成熟”。绞胎的制作,一直伴随着两个难以解决的问题,“花纹之间的轮廓开裂和拓展它的变现力”。他研制出了无收缩泥料配方使绞胎的开裂问题得以解决,但很快又有了新的难题。而他这21年的制瓷历程,也简单总结为:发现问题、解决问题。

过去,绞胎瓷的花样产生有着很大的偶然性,“是难以控制的”。但是,张保军现在做绞胎,“偶然是5%,95%是必然……”他指着一个“山水”绞胎瓷上的细线说。这个用古代办法产生不了。“这是现代绞胎艺术——我敢保证,十年八年别人仿不了。”

“我是唯一的。”这句话贯穿始终。“大家都做仿古陶瓷。而我。从不玩釉”。这是他的绞胎瓷的显著特征。在造型上,他认为:“这个再过一百年,人类都不会突破。”于是,仍是以瓶、罐为主。他从不做盘、碗,因为,这些“容易被人仿”。

现在做现代绞胎陶瓷的,“只有这里有”。曾有客户问张保军,现在河北有多少家做绞胎的?他大声回答,你应该问全世界有多少家做这个的,而且“我做的是专利产品”。他将这种专利描述为:一种陶瓷制品的制作方法以及以该方法得到陶瓷制品。

从制作到烧成一人完成

早在中央工艺美术学院陶瓷艺术系上学时,张保军曾与同学在故宫博物院见到过绞胎瓷,“当时以为是木头旋的”。他说对绞胎感觉“很神秘”,他要揭开这个谜。

至今。听说过“绞胎”的人很少,即使在业内,认识的也不多。而在古代,绞胎瓷“本来就不出名”。张保军觉得这也是绞胎瓷在宋代失传的原因:绞胎瓷工艺复杂,做的人本来就少。国家兴盛时,绞胎瓷卖一点。宋靖康之变后,政局不稳,富人少了,就没人买了。而且,从来“没听说皇帝用过”——在唐宋时期,前有哥、汝、钧、官、定五大官窑,后有北方最大民窑磁州窑,绞胎瓷的生存空间可想而知。

绞胎是新大陆。抱着这样的信念,张保军开始恢复绞胎瓷。整日忙碌在窑边的张保军,在别人眼里,都得神经病了。最初时,从原料制作到销售再到设备制造、垒砖建窑都由他一人包办。

绞胎瓷确实有这样的特点:绞胎瓷制作与其他瓷器无异,也是设计、制坯、装饰等步骤,但是,绞胎瓷在制作时就必须加以统合——装饰在成型前已经开始,成型在装饰后得以完成。也就是说。绞胎瓷必须由一人之手完成。也因此,很多时候,烧成一件满意的作品后,想要再烧一件一样的,却怎么也做不出来了。张保军就经历过这样的痛苦,“偶然所得,自己模仿自己,做了几个月。还不成。”这也让他感觉到:“我现在技术成熟了。但艺术上的表现力还不够。”

未来,张保军准备将绞胎瓷“去西方各个发达国家做巡回展”。早在上学时,他听老师说,西方某些国家对中国近代的陶瓷品,因“一味仿古而遗憾”。他说自己会坚持着原创,并相信会在陶瓷界实现“根本性的突破”。他在自己网站的首页上写下了:在中国陶瓷艺术痛失昔日辉煌的背景下,绞胎瓷更具有特殊的文化意义。

(摘自《河北青年报》)(责编:孙