史沫特莱的中国足迹

2011-12-29 00:00:00于则

看世界 2011年15期

“由于我的心灵在这个世界上除了中国任何地方都未能找到安宁,我希望我的骨灰能和死去的中国革命者同在。”——史沫特莱

“美国姑娘,赤色危险人物”

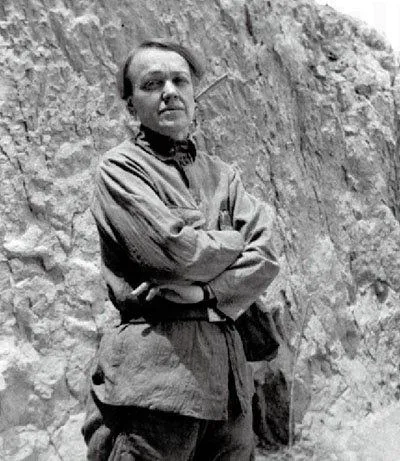

作为一位美国记者和作家,1892年出生的史沫特莱在她37岁那年写出了她最为优秀,也最为出名的小说《大地的女儿》。

早在童年,她和家人搬到科罗拉多州的特立尼达,并目睹了1903年至1904年美国煤矿工人的罢工事件。这时她的心中,已经埋下了激进的种子。17岁那年,史沫特莱通过了全县教师的考试,并在她家附近的农村学校任教一个学期。

后来她去了德国,她花了几年时间在那里研究涉及各种左翼的问题。1929年,她完成了她的自传体小说《大地的女儿》,然后踏上了去上海的路。

1936年,在中共地下党员刘鼎的安排下,史沫特莱到达西安,等待被邀请前往延安。在这期间,驻守西安的张学良、杨虎城将军扣留了前来部署“剿共”的蒋介石,发动了震惊中外的西安事变。

事变发生5天以后,周恩来率中共代表团到达西安,史沫特莱在与周恩来进行了简短的交谈之后,并开始每晚在张学良的司令部进行英语广播,以评述西安事变的发展状态。她的报道引起了不小的骚动,从此她被永久贴上了“中国共产党的辩护人”的标签。甚至有人认为她是无赖。

美国报纸说:“她背后有庞大的军队”,“美国姑娘,赤色危险人物”,“美国妇女帮助中国人叛乱”。美联社在一篇很长的背景介绍中,说“从前的一个美国农村姑娘将成为千万黄皮肤人的实际上的‘白肤女皇’”。

延安使她兴奋

1937年1月,史沫特莱正式接到共产党的邀请访问延安。她的公开身份是到前线去做战地救护工作。

到达延安的当天晚上,史沫特莱便与两位朋友一块去见朱德将军。史沫特莱在中国的几年里,从报纸上读到过太多有关朱德的消息。这些消息,对他的称谓,并不那么好听。因此,在史沫特莱最初的想象里,她将见到的朱德,一定是个“坚强英勇、脾气暴躁的革命者”。

但她见到的朱德却是“五十多岁了,相貌和蔼可亲,额角布满皱纹。他看起来确像红军之父。他满面春风,连连对我说欢迎,并向我伸出了双手;我用双臂抱住他的脖子,在他的脸颊左右亲了一下”。在后来,她与朱德建立了深厚的友谊,并征得朱德的同意,撰写了他的传记。

在延安,史沫特莱与毛泽东、朱德、周恩来和彭德怀等人进行了多次交谈,她的手提式打字机一直响到深夜。她给予毛泽东以高度评价;而她称周恩来是一位学识渊博、阅历深广、毫不计较个人的安福尊荣、权利地位的卓越领导人。

在采访和写作之外,史沫特莱还是一个精力充沛的图书管理员,负责扩展延安窑洞图书馆外文书籍。她努力工作以吸引外国记者来到延安,并发动过一场灭鼠运动。她的住处就出现了私人性质的娱乐晚会。有了留声机和唱片,当然就少不了要跳交际舞。

据史沫特莱回忆,“有时候,我给毛泽东写一个‘请即来一谈’的便条,他很快就来了,手里提着一袋花生米。于是外国朋友引吭高歌,中国主人拍掌击节,歌罢由中国主人们或唱歌或讲古,窑洞满座,谈笑风生,一时成为乐事。”

史沫特莱回忆:“在延安的妇女中间,我赢得了败坏军风的恶名。人言可畏,群情侧目,以致有一回朱德邀我再教他跳一次舞时,我居然谢绝了他。他指责我怕事,说道:‘我同封建主义斗了半生,现在还不想罢休!’我只好站起来以民主的名义和他跳了一次……”

延安使她兴奋,延安使她看到了中国革命的希望。她强烈要求加入中国共产党。毛泽东、朱德、周恩来告诉她,她应该留在党外,以便与在外面和国外做更多的工作。她听后感到极为痛苦和伤心,放声大哭起来……

军旅中的史沫特莱

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发。随后红军改编为八路军,开赴华北前线抗击日本侵略者。史沫特莱在准备随部队开赴前线时,不慎从马背上摔了下来,背部受伤,推迟了行期。10月,史沫特莱养好了伤,随身携带了打字机、照相机和简单的行李,赴八路军抗敌前线采访。她很快赶上了驻扎在太原的八路军,然后到达北部山区的八路军总司令部,成为八路军中第一个随军外国记者。随八路军总部转战各地,史沫特莱与八路军战士同吃同住,她关心普通士兵的生活,增进了与他们的感情。史沫特莱与八路军相处不到半年,便深深地爱上了这支部队。她甚至说:“离开你们,就是要我去死,或者等于去死。”

为了这支部队,史沫特莱甚至于1938年到了汉口,以英国《曼彻斯特卫报》记者和中国红十字会工作人员的身份,一面救护伤员和难民,一面报道中国抗战,并向世界性组织呼吁救援。

在汉口,史沫特莱多次访问美国大使馆,向大使和武官介绍八路军的活动。她多次接触约翰·戴维斯、佛兰克多恩、史迪威和