初中生师生关系促进的实验研究

2011-12-29 00:00:00张野张珊珊

中小学心理健康教育 2011年10期

〔摘要〕结合初中生人际认知特点,以心理团体辅导理论为基础,采用自编团体心理实验课程对实验班45名初中生进行为期8周的实验干预。以44名同质学生为对照班,在实验前后测及追踪测量中用《初中生师生日常交往调查问卷》对实验班和对照班实验效果进行检验。结果发现:(1)与对照班相比,团体心理实验课程对实验班师生关系的总体水平有显著促进作用;(2)重复测量比较中,师生关系总分存在测量与班级交互作用;(3)实验课程对实验班师生关系的促进具有显著即时和长时效应。

〔关键词〕初中生;师生关系;团体心理;实验研究

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2011)10-0007-04

一、问题提出

师生关系是指教师与学生在教育、教学及日常交往过程中所形成的,以认知、情感和行为反应等为主要形式的心理关系。心理学主要是从人的情感、认知等心理层面入手对师生关系展开研究。师生关系的优劣主要受文化情境、交往双方的生物特征、人格因素、发展特征等方面的影响。如Shkodriani的跨文化研究表明,亚洲国家更倾向于集体主义而西方则更注重个人主义。因此,亚洲学生更可能在自己受到表扬而同伴受到冷落的情境中产生尴尬情绪,他们往往习惯把这种负性情绪的产生归因于教师,进而对师生关系造成消极影响。同时,当教师在教学过程中具备高水平的内在动机时,学生的内在学习动机也会随之提高。在初中生师生关系特点的调查研究中发现,多数学生认为得不到教师的理解而不愿和教师交流,部分学生甚至表现出较强烈的反抗行为,使师生关系的质量有下降趋势。因此,对初中生进行师生交往技巧的指导,引导学生主动调节与教师交往的态度与方法,对改善师生关系尤为必要。目前,有关师生关系的干预性研究涉及实践研究尚少,多数研究仅从理论上提出改善的措施和建议,缺乏行之有效的实施方案。而青少年问题行为的干预研究和提升人际交往质量的团体辅导研究已表明,团体干预性研究和行动研究能有效提升个体的人际交往能力和预防心理问题的发生。因此,本研究主要从认知、情感和行为三方面入手,对师生关系的理解性、回避性、亲密性、反应性和冲突性五个方面进行研究,以此来促进师生关系。

二、研究方法

(一)研究样本

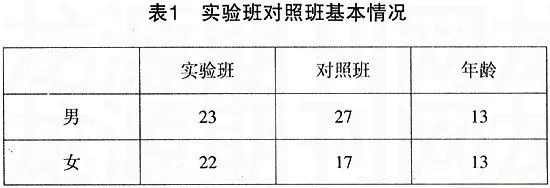

在辽宁省营口市随机选取某初中为实验学校。采用自编的初中生师生关系调查问卷,以班级为单位,对该校初一年级共8个班的学生进行集体测查。经对测量结果的同质性检验,最终确定了两个师生关系同质的班级,随机确定实验班和对照班。

表1 实验班对照班基本情况

■

(二)研究工具

初中生师生日常交往调查问卷。该问卷包括理解性、回避性、亲密性、反应性和冲突性五个因子,采用五点记分方式,共26个项目。其中,回避性和冲突性采用反向记分方式。问卷具有较好的信度与效度。

(三)实验材料

实验采用前后测基线设计及追踪测量相结合的实验设计。

实验材料为自编的《促进初中生师生关系心理课程教育方案》。该方案是参考中学生心理素质培养教程,在人际关系理论和团体理论指导下,结合青少年心理发展特点和人际交往特点,从师生关系五因子入手,以人际认知、人际情感和人际行为三方面为出发点,在与一线心理健康教育教师及多位专家商讨的基础上编写而成,课程内容见表2。

表2 针对实验班进行的实验课程

■

同时,经与科任教师、班主任协商,每两次课程后,研究者与教师围绕四个主题进行研讨。(1)建立新型的师生关系:与教师共同学习有关新型师生关系的特点,探究作为教育者在新型师生关系中的行为准则;(2)班主任的角色:借助研读优秀教师的心得体会,研究者和教师共同探讨班主任角色的定位,协助教师反思自己工作中的不足;(3)师生交往行为指南:以案例的方式,和教师探讨教师行为对学生的影响,从而让教师认识自己的不恰当行为,理解学生对教师的评定标准;(4)教师的语言艺术:以阅读资料的形式,与教师共同学习与学生交往的语言艺术。

(四)实验程序

第一阶段:前测。研究者通过师生关系问卷测量及同质性检验确立实验班和对照班。

第二阶段:实验干预。利用心理健康课和班会时间对实验班进行促进师生关系的教育干预活动。实验期为2个月,每周1次,每次45分钟,实验场地为教室或操场。整个实验过程由学校心理教师实施。研究者事先对心理教师进行培训,讲授实验课程与活动的具体方案及注意事项。在整个实验过程中,研究者不直接参与课程教学,只协助教师顺利实施教学过程。另外,研究者每两周与实验班的科任教师进行交谈,发放一份关于建立和谐师生关系的主题资料,协助教师实施“自我探究”活动,同时还与教师共同分享有关心理活动课的感受,帮助教师了解学生参加心理健康教育活动的情况。

对照班不进行任何有关师生关系教育活动的干预,在心理课上和班会时间正常实施教学内容和学校安排。为避免期望效应,研究者同时以听课方式定期与对照班及其他六个班级学生接触。研究者也不向对照班教师实施任何形式的干预。

第三阶段:后测与追踪测量。对实验班实施两个月实验后,实验班与对照班学生均参加后测,测验内容为《初中生师生日常交往调查问卷》。实验处理完毕8周后,两班学生再次接受追踪测量,以评定实验效果的长效性。

(五)数据处理

采用SPSS15.0对数据进行整理与分析。

三、结果与分析

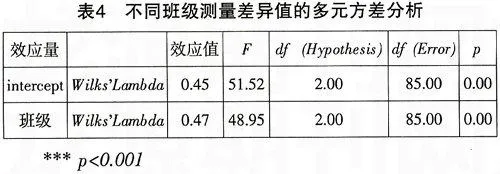

(一)实验前后师生关系三次测量差异量描述性分析

将实验班和对照班三次测量的差异值作为考察的变量,探讨实验效果。其中,D1为实验后测与前测差值,D2为实验后测追踪测量