企业家幸福感的调查研究—以温州市为例

摘要:社会经济转型期,中国企业家幸福感在下降。我们基于幸福经济学的理论假设,运用采用了问卷、访谈等心理学和社会学的研究方法,并借助于计量统计和大样本处理等技术,对温州企业家幸福感进行了实证分析。同时,对温州市企业家幸福感变化进行了原因阐释,并提出了增进和保护温州企业家幸福感的有关对策。

关键词:企业家;幸福感;温州

中图分类号:F272.91

一、导言

企业是为人类幸福而存在的。企业存在的道德意义有两个:一是为社会创造幸福,二是为员工创造幸福。因此,广义的讲,幸福企业就是能够为人类创造幸福的企业。狭义的讲,幸福企业就是能够满足员工幸福感的企业。简单的讲,幸福企业就是以人为本的企业。形象的讲,幸福企业就是充满微笑的企业。具体的讲,幸福企业就是和谐友爱、快乐工作、共同富裕、共同发展、受人尊敬、健康长寿的企业。幸福是一种情感表达,一般都是用在人,人才会追求幸福,但是把它用在一个企业身上很少。实际上,企业幸福与否,已成为企业能否持续发展的核心因素。将企业拟人化,“幸福企业”就是形容“一个企业的愿望与现实之间的高度匹配”。在构建和谐社会、倡树企业社会责任的背景下,推介幸福企业具有极强社会价值与标志意义。

企业家是社会的精英,为社会创造财富,推动科技和人文进步。但是,在中国社会经济转型的关键时期,社会的急剧变革和经济体制的渐进转轨,给处于激烈市场竞争中的企业家带来了巨大的心理冲击和压力。科学调查表明,企业家群体的幸福感普遍较低。企业家的幸福感不仅仅来自于利润,还来自于企业对社会做出的贡献,来自于企业社会价值的实现,一种叫做“道义”的承诺。一般而言,企业家的幸福感来自于五个方面:第一,个人能力的发挥,事业的成功,价值的实现;第二,家庭的温馨和睦,子女的健康成长;第三,公司有序发展,营利能力强;第四,在行业竞争中拥有优势和地位;第五,对社会的贡献和被社会认可度的提高。幸福企业家拥有什么? 我们对企业家的幸福感进行调查研究,发现幸福企业家拥有: 一是,人缘幸福:和谐的人缘、红火的人气是企业家人格魅力的体现,成就企业家自我实现的幸福感。二是,身心幸福:健康的身体、愉悦的心情是幸福感的基石,是一个幸福企业家必然的追求。 三是,情感幸福:和谐的家庭和情感是人生幸福的外在体现,企业家必然要像经营企业一样来经营家庭、经营情感。四是,心灵幸福:财富、地位、荣誉都不是永恒的,快乐是短暂的;树立信仰、修炼自己的精神世界,是幸福人生的更高境界。五是,终极幸福:跳出生死大命题、探索人生的终极意义是人生的最高境界,修炼终极幸福是智慧企业家的崇高追求!幸福企业家是幸福企业的重要内容。

二、理论假设

伴随着家族企业的快速成长,企业家的财富、声望、地位均有所提升,企业家的“幸福感”自然也会增加,这是符合常理的推断。然而对于中国的家族企业家而言,却很可能不是事实。离婚率的上升、家族成员亲情的疏远、能力不足带来的焦躁不安、闲暇的缺失、健康的损害等,导致企业家身体、心理健康水平下降。快速成长给他们带来的压力与问题,也许比初创期所面临的困难更难忍受。企业的快速发展,企业家收入的增加,幸福感反而下降,这与现代经济学的分析逻辑相矛盾。

人类的一切活动都是受欲望的支配和驱使。休谟说:“一切人类勤勉的伟大目的是获得幸福。世界上一切事物都是由劳动购买的,而我们的情欲是劳动的唯一原因”。我们现在理解社会生活,它都是受人们的情欲、欲望所支配,都是为了追求幸福这个目标。但是对于经济学来讲,有一个最小付出与最大幸福的问题。人类的幸福是经济学研究的题中应有之义。经济学自诞生之始就肩负了追求个人以及社会最大化幸福的使命。然而,边际效用学派兴起以来,“幸福”的概念逐渐被“效用”所替代。主流经济学家关心的往往只是如何满足人们的物质需求,进而增加人们的福祉。传统的经济学理论用货币单位来衡量效用和福利,收入和GDP 由此成为比较个人和国家快乐和幸福水平高低的两个重要依据,对物质效用的追求成为分析人类经济行为的逻辑起点,而对这一现象背后人类欲望真实本质的衡量,却缺乏全面的洞见。事实上,只有精神快乐才是人类需求的真正内核和人类行为的终极目的。幸福经济学正是在洞察这一事实的基础上,专门以主观快乐和幸福作为研究对象,综合运用经济学和心理学研究方法,认为效用是人对物价值的主观评判,这与早期杰里米·边沁(Jeremy Bentham)①的功利主义暗合,是对古典经济理论的回归。经济学是关于“财富”的学说,但是,不是单纯地为了物质生产,而是为了人的发展与幸福,因此,提出幸福经济学是必要的。从内涵上看,和谐是幸福经济学的基础,人文是幸福经济学的导向,创新是幸福经济学的关键。

(一)“主观效用论”与幸福程度最大化

相对于传统经济学而言,幸福经济学更加倾向于主观效用论,它们认为人们的快乐更多的是一种主观评价,这种观点尽管在历史上也受到客观效用论的挑战(以收入为基础的传统快乐理论就是建立在客观效用论的基础上,因为收入更加客观和容易衡量),但由于当代的快乐研究采用了实证的大样本统计和计量经济学工具,因此相对于历史上的纯粹理论思辨而言就更加具有说服力。美国经济学家萨缪尔森提出来的“幸福方程式”:幸福=效用/欲望,即效用与欲望成反比,与幸福成正比。过高的欲望不仅表现为人们对自己绝对收入水平的过高期望,还表现为对自己相对收入地位的过快提高的期望。这种欲望是与强烈的竞争意识分不开的。无疑,人与人之间的过度竞争无助于人们幸福感的提高,这是因为一方面竞争意识会产生竞争压力,而竞争压力会抵消人们通过竞争获得的收入带来的幸福感,另一方面对许多人来说竞争的结果往往比所期望的不是更好,而是更糟糕,这种在竞争中受到的挫折感是不会带来幸福感的。当然,“效用”与“幸福”成正比应该是有条件的,即在人们达到温饱(包括温饱临界点)的前提下对商品的选择达到的效用才会产生幸福感,在未达到温饱(包括温饱临界点)的前提下对商品的选择有效用,但不会有幸福感。而且,“效用”与“幸福”在人们的心理效应中是不同的。“效用”是人们在选择和消费商品时的瞬时的满足感,一旦消费行为结束,人们的这种满足感很快就会消失。而“幸福”感是相对稳定的,其心理效应远比“效用”强得多。美国国民幸福指数②编制者丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)在价值论上主张“回到边沁”③,即从马歇尔的效用,回到边沁的价值,来重新理解幸福问题。效用只是一种中间价值,是实现价值的中间手段。手段与目的的背离,是工业化的典型特征。福利经济学把福祉建立在总效用最大化上,从根子上就偏离了价值核心。在工业社会,幸福与效用的矛盾还不明显;但对于信息社会,这就造成了根本误导,有钱不等于快乐,GDP不等于幸福,就是幸福与效用矛盾的突出表现。虽然从表面来看,人类行为大多表现为对物质利益的追求,但在这些形式的背后,即人类行为在其本质上,却处处表现为对精神快乐的追求。即:实现幸福程度最大化才是人类追求的目标。现代社会的发展已经进入综合取向发展观阶段,实现了从注重物到注重人的转变,人的发展已成为发展的中轴目标。幸福感是衡量人们对自身生存和发展状况的感受和体验,不同的人对幸福感的理解不同,幸福感可以理解为满意感、快乐感和价值感的有机统一。

(二)“需求层次性”与预期的阶段性变化

快乐的需要具有一定的层次和结构,快乐需要的层次性归根到底是由不同需要对于人们生存、发展的不同程度的迫切性与重要性的次序产生的。马斯洛(A. H. Maslow)把人的需求分为五个层次:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求,依次由较低层次到较高层次排列。第一、第二层次的需要是低层次的需要,主要是物质需要,第三、四、五层次的需要是高层次的需要,属于精神需要。在低层次的需要得到满足后,这一需要的内驱力就减弱,而高级需要就会产生,并产生新的内驱力,去激励人们提高工作的积极性,达到新的目标。马斯洛的需求层次理论,在一定程度上反映了人类行为和心理活动的共同规律。马斯洛从人的需要出发探索人的激励和研究人的行为,抓住了问题的关键;马斯洛指出了人的需要是由低级向高级不断发展的,这一趋势基本上符合需要发展规律的。美国耶鲁大学的克雷顿·埃尔德弗(Clayton P. Alderfer)在马斯洛提出的需要层次理论的基础上,进行了更接近实际经验的研究,提出了一种新的人本主义需要理论。埃尔德弗认为,人们共存在3种核心的需要,即生存(Existence)的需要、相互关系(Relatedness)的需要和成长发展(Growth)的需要,因而这一理论被称为 ERG理论。影响人们幸福感的关键因素会随着需求层次的变化而变化,对于较低层次的需求,货币等物质因素是关键。在基本的需要满足以后,期望值便会升高。其他非货币因素的重要性就开始凸显,如健康、亲情、闲暇、环境等因素就成为影响幸福感的关键。罗加斯(Rojas,2004)发现,有很多高收入者认为自己不快乐,也有很多低于贫困线的人认为自己很快乐,原因就在于他们有着不同的预期。这类似于心理学中的“拐点”理论,也就是说,收入的增加会抬高人们的期望,反过来又导致快乐水平下降。这意味着,要想在长期提高人们的快乐水平是非常困难的。这在一定程度上解释了美国和欧洲等富裕国家人们的快乐水平也并不像我们预想中那样高的原因。

(三)“偏好复杂性”与影响幸福感的变量系统

应该说,作为社会心理体系一个部分的幸福感,受到许多复杂因素的影响,主要包括:经济因素如就业状况、收入水平等;社会因素如教育程度、婚姻质量等;人口因素如性别、年龄等;文化因素如价值观念、传统习惯等;心理因素如民族性格、自尊程度、生活态度、个性特征、成就动机等;政治因素如民主权利、参与机会等。由于需求的层次性,每个人的偏好都不是单一的,由此形成个人偏好集。幸福经济学不完全放弃以收入和财富为基础的福利衡量方法,而是强调了给人们带来快乐的其他因素。正是这些因素的复杂性导致了偏好集的复杂性。这些因素可以归纳为两类,一是个人特征,如基因、遗传性因素、期望值、性别、年龄、受教育程度、身体的健康状况、经历与背景等;二是个人无法选择的宏观制度安排即后天因素,如通货膨胀、失业、制度的公平性、公共品的数量与质量、环境等。从货币角度出发,快乐效用(U)是货币因素(A)与非货币因素(B)的函数,即:U= F(A,B)。由于偏好集的复杂构成,幸福感难以度量、加总和人际比较,这是幸福经济学理论的难点之一。卡萝·罗斯威尔(Carol Rothwell)和佩特·柯恩(Pete Cohen)提出H= p + 5e + 3h 的方程式,其中,H 代表幸福;p 代表个人特质(人生观、适应能力与应变能力);e代表生存(健康、友谊和财务稳定),而h 代表更高阶层的需求(自尊,期望,和企图心)。有的学者甚至把这一公式进一步简化为幸福= E/D,E 代表效用,D 代表欲望,也就是说幸福与效用成正比,与欲望成反比。获得的效用越大、欲望越小则越幸福。由于边际效用递减,已经得到满足的因素,随着其满足程度的提高,能带给人们的效用越来越小,能带来的幸福也就越来越少,因而,人们需要不断开拓、满足新的能增进人们幸福的因素。

三、温州企业家幸福感的实证分析

(一)研究方案与样本数据

本研究首先设计出一种企业家幸福感测量的简易问卷。问卷按照卡萝·罗斯威尔(Carol Rothwell)和佩特·柯恩(Pete Cohen)提出的H= p + 5e + 3h 方程式(其中,H代表幸福;p 代表个人特质(人生观、适应能力与应变能力);e 代表生存(健康、友谊和财务稳定),而h 代表更高阶层的需求(自尊、期望和企图心))来衡量幸福程度,问卷的分值按照以上的比例进行分布,问卷的设计同时考虑温州企业家具体的经营环境。

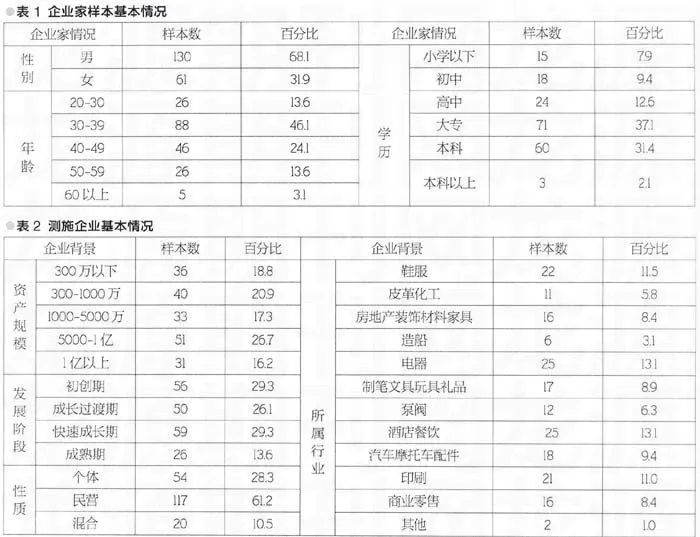

我们从温州市民营企业协会和温州市个体私人企业协会成员企业中,通过现场问卷调查、电话采访、电子邮件、传真等方式,对中、高层领导人进行了问卷调查。共发放调查问卷600份,回收467份,其中有效问卷292份,最后得到有效样本191个(见表1、表2)。分别对温州市属的鹿城区、龙湾区、瓯海区、瑞安、乐清、苍南、永嘉、平阳、文成、泰顺等10个县﹙市、区﹚进行调查,同时对温州的鞋服、皮革、化工、造船、电器、制笔、泵阀、文具玩具礼品、汽车摩托车配件、印刷等温州10大代表性行业分类进行比较分析。通过对调查问卷的整理分析,发现在企业发展的不同阶段,不同地区、不同行业、不同年龄、不同性别的企业家的幸福感均有一定差异。

20世纪80年代以后,人格结构5要素模型Five-Factor Model,FFM得到广泛的公认,而幸福感属于人格心理学的范畴,幸福感的具体描述可以使用“大五”人格因素的外倾性(Extraversion)、神经质(Nuroticism)、宜人性(Agreeableness)、责任心(Conscientiousness)和开放性(Openness)的不同程度分布进行。我们在理论研究的基础上,在幸福感测量简易量表的基础上,经反复修改,形成探索性问卷,研究首先对回收的预测试问卷进行描述性统计,项目分析的信度和效度分析,对预测的平均值趋近量表端,预测没有达到显著水平或不适合做因子分析的,给予修正,保留20个项目作为正式测项。为了进一步探索企业家的人格特征与内部心理因素的关系,课题组分别对技术性心理素质和制度性心理素质设计了5项内容,进行问卷调查(见表3)。调查均采用Liket5级评分法计分④。

研究针对各种类型的企业家,问卷的分发主要通过企业家俱乐部、本人送取、会议现场填写、邮寄送取和电子邮件送返等方式完成,问卷的发放和回收进行了大约3个月。回收的问卷的数据应用SPSS12.0软件统计。

通过表3中企业家人格特征变量探索式因子分析的结果,20个题项代表了5个因子,共解释了总变异量的73.98,研究采用内部一致性系数监督问卷的信度,外倾性系数0.83,贡献率10.36;宜人性系数0.82,贡献率6.66;责任感系数0.87,贡献率11.7;神经质系数0.91,贡献率27.18;开放性系数0.78,贡献率18.09。内部一致性系数多0.7~0.9之间,问卷有良好的信度。研究效度采用效度和内容效度了个指标。从表1、表2可以看到,因素分析得到的问卷结构与假设的因素结构的一致性,因此,问卷具有良好的结构效度。借鉴库恩-塔克(Kuhn-Tuker)的观点,健全的题项间的组间相关在0.1~0.6之间可为测量提供满意的内容效度。本研究的题项与问卷的相关基本在0.1~0.6之间,说明问卷具有良好的内容效度。通过同样的方法,10个题项代表两个因素,即技术性素质和制度性素质。企业家技术性心理因素变量一致性系数0.81,贡献率43.45;企业家制度性素质的一致性系数0.76,贡献效11.69。企业家素质变量的描述性统计表明,整体上被测样本企业家技术性素质与制度性素质的平均值大体相当,对企业家素质的评分总体上大于中间值,因此企业家对自己的素质还是持肯定态度。技术性素质的最小值为2,说明在技术性素质方面,所有的企业家都认为自己是有一定能力的。

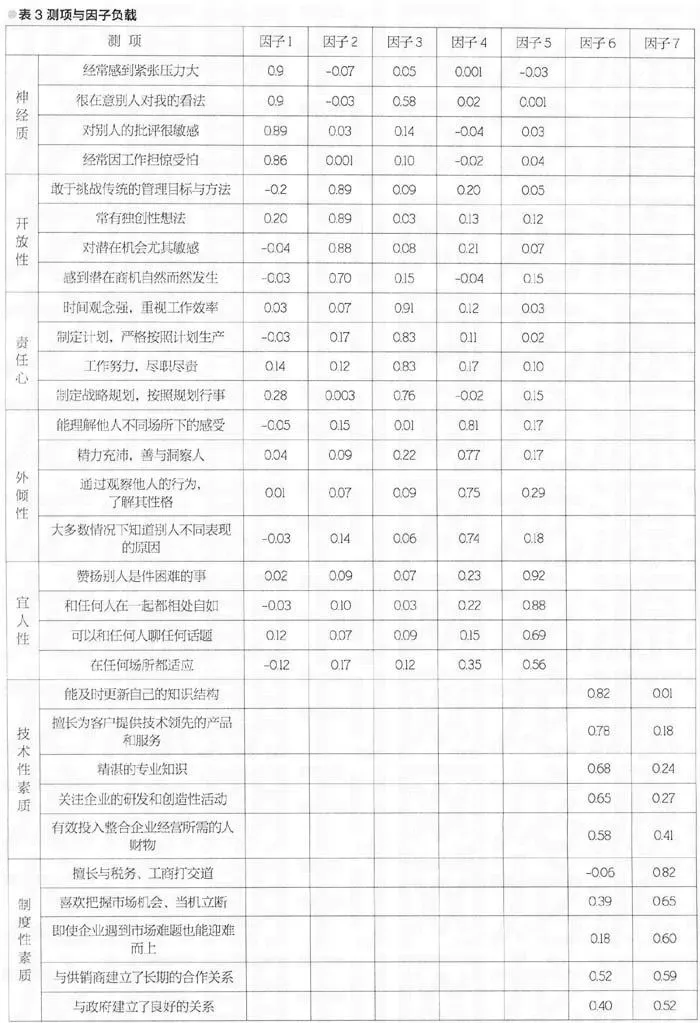

为了对人格特征与企业家素质变量关系进行假设检验,选取统计数据,做两个回归测试,回归测试分析结果表明,两个测试中的相关系数R分别为0.42与0.56,多元回归调整系数Adjusted R2分别为0.11和0.21,说明回归方程的代表性并不是很强,但“大五”人格因素能比较好的解释企业家技术性与制度性素质的程度,尤其对制度性素质的解释力更强一些(见表3、表4)。

(二)温州市企业家幸福感比较

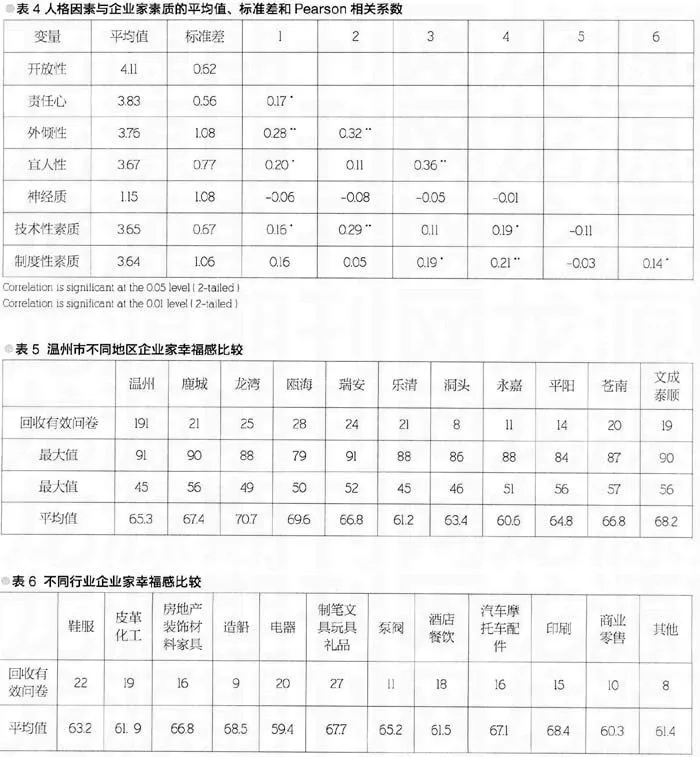

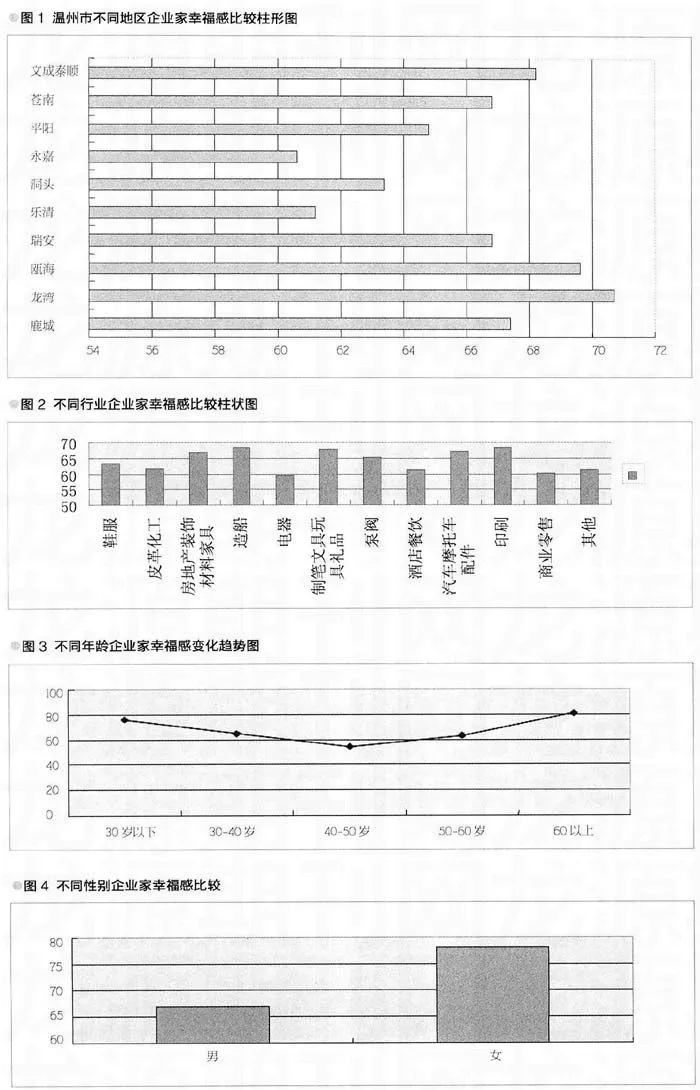

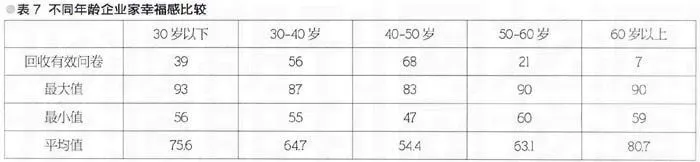

在人们的印象中,温州企业家们是最有钱也应当最幸福的群体。但是,我们根据温州市企业家幸福感简易问卷调查第一部分的不同类别进行统计,统计发现温州市目前企业家的幸福感令人担忧,平均值为65.3。对不同地区企业家幸福感比较、不同行业企业家幸福感比较、不同年龄企业家幸福感比较、不同性别企业家幸福感比较。详见表5、图1、表6、图2、表7、图3、图4。

(三)实证的若干结论

1. 外部因素对温州市企业家幸福感的影响

我们利用一个具有独创性的调查表研究了企业家幸福感的决定因素。本文的主要发现是:更高的收入和教育水平都增加企业家幸福感;年龄与企业家幸福感之间的关系是倒U型的;女企业家的幸福感高于男企业家,但不明显;婚姻状况﹙是否已婚﹚和户籍性质都不显著影响企业家幸福感。政府干预与企业家主观幸福感之间存在微妙的关系,如果政府干预造成企业负担越来越重,企业家更可能不满意,但如果企业负担越来越轻却不显著影响企业家幸福感。这一发现是与心理经济学中的“损失规避”理论一致。我们的研究表明,除了收入、教育和年龄这三个因素之外,企业家的其他社会经济特征并不显著影响其幸福感。政府干预与企业家主观幸福感之间的关系说明,改善企业和企业家发展的外部环境,减少政府干预给企业造成的负担成为提高企业家幸福感的重要举措。

通过发展经济,推动企业成长,提高企业家收入也是提高企业家幸福感的有效政策。但是,收入的作用不应被夸大,因为研究发现,收入的持续提高并不会带来快乐的持续增长。与收入相比,提高企业家的教育水平似乎更为重要。最后,政府和社会似乎更应该去关心中年企业家,通过切实帮助他们解决其面临的工作和生活中的实际问题来提高企业家的幸福感。离开了身心健康的企业家,社会和谐和经济增长都将变得更为困难。

2. 内部素质对温州市企业家幸福感的影响

良好的素质是幸福感形成的重要因素。神经质与其他各因素都呈负相关。表明在被测样本中,面对压力与挑战,企业家采取的应对方法不同,比较复杂。过于敏感多虑不利于迎接挑战,不利于提高企业家整合人、财、物的能力,尤其要重视家庭内部的独生子女问题、社会竞争的日益激烈和企业环境存在的不确定性等引发的心理焦虑。挫折教育和训练关系着企业家幸福感的高低,鉴于过于焦虑与紧张造成的消极情绪,所以,应该重视企业家的挫折训练,与此同时,社会要给予关爱。

对技术性素质而言,责任心和宜人性越强,技术性素质越高。对制度性素质而言,宜人性和外倾性越强,制度性素质越高。意味着如何处理人际关系,如何处理协调市场的合作与竞争的关系非常重要。开放性越高,企业家的制度性素质越高,说明即使在企业家处理企业与市场、与各种利益集团的关系上,不断探求新的处理方式及经验的积累是非常重要的。无论是企业家的技术性素质还是制度性素质,宜人性都是与其高度相关,说明合作精神对企业家幸福感至关重要。

四、温州市企业家幸福感变化的原因阐释

根据幸福经济学的相关理论,制约企业家幸福感原因,可以归纳为以下几个方面:

(一)企业家的个人素质

企业家的素质是指一个企业家必须具备的各种条件在质量上的综合平衡。它是在先天心理生理的基础上,通过企业家后天的学习、教育和锻炼而逐渐形成的,在其领导工作中,经常起作用的那些内在要素,是政治、思想、道德、品格、个性、气质、知识、情操、能力、体质等诸要素的综合体现。由于温州的区域特点,温州企业家素质显然难以适应突飞猛进的企业经营环境的变化。企业家的技术性素质和制度性素质不同程度地存在一些欠缺。当然,这和企业家的人格特征有很大关系。这已经在上面的论述已经谈到。

(二)企业家预期的阶段性变化

按照现代经济学的分析逻辑,与创业期相比,进入快速成长期企业家货币收入与社会地位均有所提高,影响其效用最大化满足的主要约束——预算线外推,其幸福感必然增加,而这与我们的观察调研结果相悖。通过实证调研结果,企业成长从无到有、从小到大,形成5000万财产的规模后,企业家的幸福感不升反降,说明在不同阶段企业家的预期会有所不同,幸福感的来源也不同。在企业的初创期,有59%的企业家认为将企业做大做强是他们幸福的来源,而进入5000万规模后,这个比例下降为35%,大多数的企业家认为平安健康、自我价值的实现才是幸福的源泉。

创业者对所创企业的发展前景有乐观的心理预期,并有良好的远景规划。对未来生活充满乐观的心理预期,很大程度上冲淡了现实的种种不足与困难,与目标的达成相比,向期望值接近的过程对幸福感的增进更为重要。而到了快速成长期,由于其较低层面的需求得到满足,他们开始关注亲情、健康、闲暇等非货币因素。尽管收入也是带来快乐的重要因素,但不是唯一因素。企业的快速成长,货币收入的增加,抬高了企业家的期望值,特别是对非货币因素的期望值。而快速成长期的家族企业,恰好是利益关系复杂,日常事务繁杂,管理尚未制度化的时期。上述问题的存在,让企业家在亲情、健康、闲暇等方面难免会捉襟见肘,顾此失彼,这在一定程度上解释了企业家的幸福感不升反降的现象。

当企业进入组织变革和管理变革的时期,尤其是希望所有权和使用权分离的时期,如何发挥经理人的作用,如何给经理人足够的权利等问题莫衷一是。回看历史,从20世纪90年代开始,温州企业和它们的职业经理人的故事,几乎没有离开媒体的聚光灯,比如“富二代”接班人话题、中瑞和中驰两大财团高调选才和黯然收场。调查发现,大多数温州企业仍是创立者的衍生物,是个人或少数人利益的承载体和梦想的实践地。这在企业的前20年的发展中,因为怀有梦想,这个特质为企业的发展奠定了强大的内驱力。但是在20年后的今天,当企业面对更大的发展空间,需要组织变革的时期,这可能又是幸福感下降的一个重要原因。

(三) 企业快速成长带来的恐慌

由于中国国情的特殊性,家族企业家的知识水平和能力总体偏低。缺乏制定企业长期发展的战略眼光,在企业的初创期和成长过渡期,企业家尚能协调好各方关系,维持企业的正常运转。而到了快速成长期,一方面由于创业时期的策划已不能满足企业快速发展的需求,另一方面在家族成员群体中,很难保证为适应企业迅速发展而所需的人力资本的供给,集权的决策体系缺乏有效的监督、制约机制,在面对激烈的市场竞争时往往做出错误的决策等,从而导致家族企业发展迷失方向。由于缺乏对企业的掌控能力,快速成长带来的恐慌也许比初创期所面临的困难更让企业家感到不快乐。

企业因为是一个独立的生命体,因而要求企业能够不断的成长,不断的调整自己面对外部和未来,不能总是回顾过去和关注内部。温州文化的渊源使得中国企业有着非常深厚的企业情感,这种企业情感不是简单的真情流露,更多意义上是企业创业者和创业时期员工的一种归类和归属,温州的企业家大都具有这样的管理风格,创业者经常回归过去,进行心理按摩,回归过去的成功经验。这不光是他自己愿意回顾,底下的人也愿意帮他回顾,不断提醒他。但是,正是这样的企业情感可能使得企业陷入冲突而不能自拔,因为这样的情感只有创业时期的员工才会具备,企业在长大后,会有很多的新员工加入,尤其是当企业接纳新的经理人和管理者后,这些全新的经理人们没有这样的企业情感,他无法和老板们进行这样的交流,老板们自己没有注意调整这个企业情感时,冲突必然产生。一方以对于企业的付出的时间来衡量对于企业的忠诚度,有投资扩张的逻辑,成王败寇的价值观,以效率为中心;一方是以对于企业的绩效来衡量对于企业的忠诚度,他们求稳,注重投入出产比例,以效率为中心。二组人完全用不同的价值标准,结果可想而知。

(四) “家文化”财产边界模糊

中国人最重的是家,中国文化的一大特色就是“家文化”。 “家文化”对于家族企业是一把“双刃剑”。“家文化”首先表现为过份依赖决策人的决策能力,所谓“将熊熊一窝”,一旦决策人不济,其结果就可象而知了。其次过分集权,往往确乏对“决策人”的监督,从而造成企业财务漏洞,一旦“决策人”是个不争气的“二世祖”,这个企业就离破产不远了。再次,“家文化”企业大多缺乏现代管理意识,管理极不规范。家族企业具有与生俱来的生存优势和局限性,特别是在企业规模不断扩大时这种局限性更为明显。在创业初期,为了使企业在市场上立足,家族成员不计较对企业的贡献与收益的对等与否。但到了企业的快速发展时期,这种模糊性会促使其内部形成各类利益集团,轻则造成企业家与其他家族成员亲情疏远,重则导致企业分崩离析,由于夹杂复杂的感情关系,使得领导者在处理利益关系时处于更加复杂甚至是两难的境地。这是家族企业家幸福感下降的重要原因之一。家庭企业里面,企业家常常把企业变成自己的家了,企业家的个人习性、态度、情绪往往直接影响到企业。企业文化的关键在于构建规则体系,企业家需要亲自带头遵守规则,否则企业文化无法建立。但是事实上,很多企业,违反公司规则的恰恰是企业家本人,企业家把自己游离在企业之外,凌驾于企业之上,在他看来,企业就是自己的家,可以作为家长来管理,让企业随着自己都情绪来改变,随意性非常大。但实际上这个企业不是他的家,企业就是企业,他只是企业的一个成员,成员承担其中一个角色,企业家在企业所承担的角色和其他人所承担的角色没有什么不同,其共同特点是遵循企业本身特点承担自己的责任。温州企业发展到今天,很多企业、企业家、职业经理人不知道我是谁,我在企业中扮演的是什么、我的使命是什么,我的责任是什么,这些最基本的概念没有搞清楚,出现混乱是难免的。

(五) 制度不健全、政策不稳定

由于制度与文化环境的不同,温州企业家的精力和时间的分配方式和西方企业家有很大的不同。如果把不确定性分为市场的不确定性和政策的不确定性,把创新分为商业创新﹙包括技术、市场、商业模式﹚、制度创新和文化创新,我们会发现,西方企业家的时间和精力主要花在应对市场的不确定性和从事商业创新,而即使到了改革开放30年的今天,温州企业家仍然把很多时间花在应对政策的不确定性和从事制度的创新上。文化创新是温州企业家非常头痛的问题,企业家对此,几乎无能为力。西方企业家聚在一起,主要讨论技术问题、市场问题;相对而言,温州企业家聚在一起时,大多数时间在讨论政策问题、制度问题和文化问题。由于这个原因,中国的企业家比西方企业家辛苦得多。但在激励竞争的市场上,客户看重的是产品和服务给自己创造的价值,而不是企业家有多辛苦!另外,由于中国传统文化的仇富心理,企业家内心的痛苦往往不被外部所认同。追求财产安全是每个人的需要。在企业财产数量相对较小时,对于财产安全的需求强度还不是很高。随着企业财产的增加,企业家对财产安全的需求强度提高。“无恒产者无恒心”,虽然2004 年通过的“宪法修正案”确认了“公民的合法的私有财产不受侵犯”,但财产法律保护体系尚不完善。此外,目前国家对家族企业的政策缺乏稳定性。政策的频繁变动会对企业造成很大的冲击,这无论对政府的公信力还是对企业的健康发展,都会造成负面影响,在很大程度上降低了企业家的幸福感。追求财产安全是每个人的需要。此外,目前国家对家族企业的政策缺乏稳定性。政策的频繁变动会对企业造成很大的冲击,这无论对政府的公信力还是对企业的健康发展,都会造成负面影响,在很大程度上降低了幸福感。

五、增进和保护温州市企业家幸福感的对策

(一)企业家个人层面

从企业家个人层面,第一,要提高自身的知识和能力,掌握更多关于企业管理与运营方面的知识,提高其对快速成长期企业的驾驭能力,减少企业快速成长给企业家带来的迷失。第二,要树立民本意识和诚信意识,提升企业家的社会公信力和影响力;第三,要塑造企业家的社会责任感和社会形象。同时,要重视自身文化水平的提升,以便对企业发展的目标有清晰的界定,对自身的价值有理性的评判。这是企业家幸福感提升的根本保证。在企业家的所有选择中,快乐才是你最真实的追求。成功追求只是满足快乐的一种手段,当成功追求的结果只剩下焦虑与压抑时,你必须对完美主义或功利主义的价值取向有所改变。而要消除你的焦虑与压抑,那就首先得消除你不得不戴上的人格面具,从回归真正的自我开始。成功企业家在经历追求外在(事业成功)的阶段后,转向探索内在的世界。企业家人格成长必然要经历承担责任——建立信念——渴望灵性——树立信仰的过程,也是追求持久幸福(而不是短暂的快乐)的历程。幸福企业家具有人文素养、人格魅力; 幸福企业家是企业的精神领袖、他不缺追随者;幸福企业家具有自己的信仰,不随波逐流;幸福企业家拥有心灵自由和精神家园;幸福企业家探索人生终极意义、关注生死大问题。

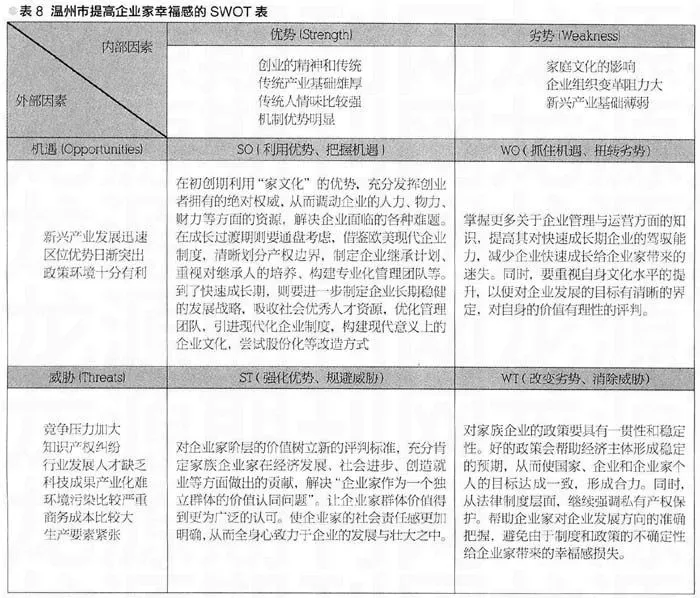

(二)企业制度层面

从企业制度层面,在初创期利用“家文化”的优势,充分发挥创业者拥有的绝对权威,从而调动企业的人力、物力、财力等方面的资源,解决企业面临的各种难题。在成长过渡期则要通盘考虑,引进现代企业制度,清晰划分产权边界,制定企业继承计划、重视对继承人的培养、构建专业化管理团队等,将家族企业优势与现代企业优势结合起来,为家族企业的可持续发展提供制度保障。现代家族企业制度的基本特征是所有权和控制权合一,股权相对分散,引入了外部管理人员,具有合理的企业治理结构。在向现代家族企业制度转变的过程中,需要做到三个开放,即职位开放、股权开放和财务开放,使家族企业从“人治”走向“法制”,实现管理上的革命。到了快速成长期,则要进一步制定企业长期稳健的发展战略,吸收社会优秀人才资源,优化管理团队,构建现代意义上的企业文化,尝试股份化等改造方式,以利于企业的长远发展和企业家幸福感的提升。一个良好的企业文化能够营造良好的组织和人际关系氛围,潜移默化地调动员工的积极性、主动性和创造性,激励员工自觉地追求自我完善,并有助于塑造企业形象,是企业得以长盛不衰的重要保障。家族企业文化重构的实质是抛弃传统家族伦理中非理性的血缘、亲缘观念,建立现代企业制度的业缘、事缘理念。在家族企业中应有意识强化“自己人”与“外人”的协作能力与在职位、薪金上的竞争性,不吝啬对“外人”的升职加薪与其它激励,这有利于淡化家族企业的管理弊端,增强企业的合力与活力,使家族企业形成开放、兼容并积极向上的企业文化。同时注意营造信任氛围,增强家族企业的凝聚力,促进企业的发展。

(三)社会舆论层面

从社会舆论层面,要对企业家阶层的价值树立新的评判标准,充分肯定家族企业家在经济发展、社会进步、创造就业等方面做出的贡献,解决“企业家作为一个独立群体的价值认同问题”。让企业家群体价值得到更为广泛的认可。企业家今天做好企业就是承担了社会责任,当它们的企业达到世界级时,就会承担更大的社会责任。只有这样,才会使企业家的社会责任感更加明确,从而全身心致力于企业的发展与壮大之中。

(四)国家政策层面

从国家政策层面,对家族企业的政策要具有一贯性和稳定性。好的政策会帮助经济主体形成稳定的预期,从而使国家、企业和企业家个人的目标达成一致,形成合力。同时,从法律制度层面,继续强调私有产权保护。只有这样,才有利于企业家对企业发展方向的准确把握,避免由于制度和政策的不确定性给企业家带来的幸福感损失。

注释:

边沁学说的中心是功利主义。包括两个原理:一是功利原理或最大幸福原理,二是自利选择原理。他力图把所想到的基本概念说成是伦理学的基本概念。对这些概念下的定义过于简单或含糊不清。甚至其狂热信徒也承认他用以计算快乐数量的所谓“快乐计算”不仅不能实用,而且在逻辑上也是荒谬的;甚至无所不知的上帝也不能作边沁所想象的运算。他既相信人完全是自私的,又说人应该促进最大多数人的最大幸福。

国民幸福指数(Gross National Happiness,GNH)是衡量人们对自身生存和发展状况的感受和体验,即人们的幸福感的一种指数。国民幸福指数(GNH)最早20世纪70年代是由南亚的不丹王国的国王提出的,他认为“政策应该关注幸福,并应以实现幸福为目标”,人生“基本的问题是如何在物质生活(包括科学技术的种种好处)和精神生活之间保持平衡”。在这种执政理念的指导下,不丹创造性地提出了由政府善治、经济增长、文化发展和环境保护四级组成的“国民幸福总值”(GNH)指标。类似GNH这样的尝试,在国际社会已经有多种,例如“绿色GDP”、联合国人类发展指标,英国的“国内发展指数”(MDP,该指数扣除了为抵消社会和环境成本而耗费的开支,考虑了长期的环境损毁和自然资本贬值,肯定了为确保谨慎投资和贸易平衡进行的一系列经济调整,反映了收入增加1英镑对穷人的意义要大于富人的事实,计入了家庭劳动的价值)等等。这些指标的创设,反映出单一GDP指标的局限性,也昭示着人类自身的新需要。

卡尼曼在《回到边沁》(BACK TO BENTHAM?EXPLORATIONS OF EXPERIENCED UTILITY)一文中,开宗明义地区分了两种不同性质的效用,一种是马歇尔以来,作为理性经济人假设价值基础的效用(即现在主流经济学定义的效用,包括基数效用与序数效用);一种是边沁原义上的效用,即反映快乐和痛苦的效用。卡尼曼把后者称为体验效用(Experienced Utility),并把这种效用,作为新经济学的价值基础。这是经济学二百多年来,最大的一次价值转向。如果说斯密相当于经济学中的牛顿,卡尼曼则相当于经济学中的爱因斯坦。卡尼曼价值论的核心是Objective Happiness(客观快乐) 客观快乐不同于效用价值。甚至也不同于边沁说的快乐(主观快乐)。当卡尼曼说“回到边沁”时,他实际已越过了边沁的价值底线。卡尼曼与边沁的相同处在于,都反对中间价值(效用),都主张最终价值(快乐);不同在于,边沁的快乐是主观的,卡尼曼的快乐是客观的。

Likert5评分法是属评分加总式量表最常用的一种,属同一构念的这些项目是用加总方式来计分,单独或个别项目是无意义的。它是由美国社会心理学家、现代行为科学家伦西斯·利克特(Rensis Likert)于1932年在原有的总加量表基础上改进而成的。该量表由一组陈述组成,每一陈述有“非常同意”、“同意”、“不一定”、“不同意”、“非常不同意”等多种回答,分别记为1,2,3,4,5等态度基数,每个被调查者的态度基数总分就是他对各道题的回答所第分数的加总,这一总分可说明他的态度强弱或她在这一评分上的不同状态。

参考文献

王晓璐,董联党. 快速成长期家族企业家幸福感下降的原因分析——基于快乐经济学视角的探讨[J]. 中国经济评论.2