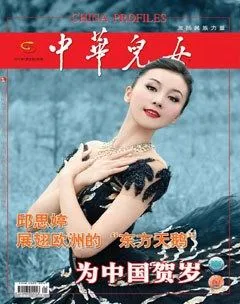

邱思婷 展翅欧洲的“东方天鹅”

2011-12-29 00:00:00陈晰梁伟

中华儿女 2011年1期

她被誉为“东方的天鹅公主”,演绎的古典芭蕾征服了欧洲观众;

她是大胆前卫的精灵,用芭蕾诠释肖邦、表现时尚;

她是第一位考进慕尼黑巴伐利亚大剧院的亚裔舞蹈演员;

她也是一位集策划、创作、表演为一身的艺术制作人。

她,就是被《南德意志日报》誉为拥有“小提琴琴弦般柔韧而充满表现力”的东方淑女——邱思婷。

有人说,她是上帝的宠儿,天生拥有过人的才华。而邱思婷明白,正是因为自己一步步的坚实努力,才拥有了朝着梦想翱翔的翅膀。

2010年12月,邱思婷将《足尖上的肖邦》“跳”向了全国各地……让中国人看见了不一样的芭蕾,读懂了诗一般的肖邦。

坐在记者面前的邱思婷,含蓄娴静,讲起话来略带稚气,甚至有些羞涩。难以想象,她的内心,却时时迸发着激情的创造力。

2004年,她独立创作的探戈芭蕾CAFE 1930在德国慕尼黑首演,获得了艺术界的高度评价。

三年后,她联手10大服装品牌在慕尼黑上演的MODERN SHOW,将艺术和时尚巧妙结合,塑造了一场独特的视觉盛宴。

此外,她还大胆地将王朔的小说《一半是海水,一半是火焰》改编成芭蕾作品。非常喜欢原著的她,认为这部小说“充满戏剧的冲突与张力,用芭蕾表现非常有感染力”。

邱思婷热爱芭蕾的经典优雅,而芭蕾和不同艺术形式之间的碰撞更让她心动。2009年底,她将自己的工作重心调整到了国内,并在北京成立了“斯水微澜”工作室,“希望可以让自己实现更多在艺术上的一些想法,希望自己的芭蕾之梦能在舞台上,银幕上,展览馆,艺术和时尚行为中,乃至生活里……任何空间以不同的方式呈现出来。 ”

“足尖上的肖邦”

2010年,全世界都在以各种艺术方式向一位大师致敬——他就是于弗雷德里克·肖邦。肖邦用琴键和音符构建的那个如梦似幻、至真至美的音乐世界,在两百年后的今天,仍然带给人们震撼。

这一年,中国观众迎来了一个不一样的肖邦,一个他们既熟悉,又陌生的肖邦,那是钢琴诗人与芭蕾仙子的邂逅。

12月17日,由邱思婷担当制作人、艺术总监及主演的芭蕾专场演出《足尖上的肖邦》在上海大剧院拉开帷幕。作为今年唯一纪念肖邦的芭蕾专场,演出阵容空前强大,除了从欧洲空降的二十多位仙女外,还特邀了享誉世界的意大利明星阿兰·布坦尼联袂献艺。

邱思婷和她的芭蕾明星团队秉承19世纪浪漫主义的芭蕾传统,根据肖邦优美的音乐编排,为观众带来《肖邦即兴幻想曲女子独舞》、《茶花女经典大双人舞》、《肖邦咏叹调男子独舞》、《仙女们》等作品。

美轮美奂的舞台效果,诗情画意的段落,加上艺术家们堪称完美的表演,打造了这场跨越时空的精彩合奏。

除了对经典的再现外,演出也有大胆的颠覆和创新。由邱思婷创作编排的《肖邦爵士芭蕾》,融合了古典的优雅美丽与时尚的动感激情,点燃了全场观众的热情,被称为是对肖邦作品“一次绝妙的延伸”。

“她不是在跳舞,她就是在作一首诗”,有评论家这样称道。继上海首演之后,12月19日广州大剧院、21日北京世纪剧院,《足尖上的肖邦》相继推出,场场轰动。

刚刚结束了在北京的巡演,接受记者采访时,邱思婷仍然沉浸在那个梦幻般的艺术世界里。“这段时间,即使没听音乐,肖邦的音符也一直在脑子里跳舞,没有它们好像就无法呼吸,好像生命里少了什么东西。”她微笑着说。

邱思婷说,之所以选择用芭蕾献礼肖邦,是因为这对于创作和表演来说,都是一个很大的挑战。

“有些作品比如《天鹅湖》,大家太熟悉了,也太经典了,你不可能有太多颠覆的东西。这次肖邦是一次很好的契机,因为肖邦的作品之前在芭蕾作品中用得比较散,只有《仙女们》是相对完整的,其它都需要重新编排创作。”

为了向观众呈现一个全面的肖邦,邱思婷花了几个月的时间听肖邦全集,把能够用的音乐都一段一段选出来,而其中的爵士肖邦给了她特别的灵感。

“说起肖邦,人们第一想到的是钢琴诗人,是浪漫、梦幻的主题音乐。但我理解的肖邦,在诗人之外,在那个历史背景下,他也怀有很强的爱国情感,也是一个英雄,浪漫只是他的一面,不是全部,所以你看我们作品的尾声,是非常有震撼,有力度的。”

这场《足尖上的肖邦》,除了担任创作、编排和主演外,邱思婷还是整场演出的制作人。从组织演出、舞台,到灯光、服装、宣传,无不需要她亲自安排过问,倾注心血。虽然也曾经在压力大的时候在后台偷偷掉眼泪,但是她还是很享受这种让自己的艺术构想一步步实现的过程。

“我不太会有很强的目的性,在做这个事情的过程中,能够把自己的一些愿望实现,能学习到新的东西。这是让我觉得最幸福的。”

“天鹅公主”之梦

“可能每个女孩子从小都做过天鹅公主的梦吧,我很幸运能让梦想变为现实。”从在电视上看到第一段《天鹅湖》起,她就憧憬着自己有一天能够穿上美丽的芭蕾舞纱裙,成为漂亮的天鹅公主。

在她的一再要求下,8岁时妈妈带她找到了当时广州最早从事现代舞培训的彭武老师。8岁开始学芭蕾,已经算是不折不扣的“高龄学童”了。“当时班里的其他孩子都比我小,个子也比我矮一大截儿。但是,老师看我条件还不错,就破例收下了我。”

踏上梦想的道路,邱思婷才知道,美丽的天鹅公主在背后承受的是艰辛和伤痛。“当然现在想想不能算是苦,只是每个芭蕾舞者必须要经历的过程。比如开始时脚趾淤血,脚趾甲脱落,长出来,再脱落……每天结束训练脱掉舞蹈鞋的时候,脚上的血都和连裤袜粘在一起。”

这个对舞蹈领悟力极强的“高龄学童”很快成为彭老师最得意的门生,为了和她编排节目,老师竟然又招了一个跟她同龄的班。

10岁时,老师为她编排了人生的第一幕剧《天鹅之死》,邱思婷在里面扮演她最爱的天鹅公主奥吉塔。

“那时候挑选这个剧是因为它对技术的要求不高,后来到了欧洲才知道,只有最成熟的演员才敢碰这个节目,因为它对艺术家的修养和表演要求是最高的。当时年纪小,就去尝试了,也算第一次圆了我的公主梦吧。”

小学毕业时,邱思婷的成绩是全校第一。这时,和很多学艺术的孩子一样,她也面对一个抉择:是将芭蕾作为自己一生的事业追求,还是业余爱好?

“爸爸希望我能够像大多数孩子一样,读中学、大学,毕业后找个稳定的工作,但是,对于芭蕾我实在割舍不下。”

一直培养她的彭老师只跟她说了一句话:“如果你选择了艺术这条路,那么你就要做好忍受一切的准备,因为这既非星光大道,也不是一条坦途。也许你付出了一生,仍然一无所获。”

但邱思婷对芭蕾的热爱,老师也比任何人都清楚。“10岁那年,我带孩子们到香港演出,思婷挑了大梁,总共12个节目她跳其中8个。演出很成功,只是我很奇怪,为什么每次下场她都要哭,一上场就马上抹干眼泪。后来我才知道,排练的时候她的脚趾头就全跳烂了……从这件事,我知道这个女孩能忍受一切苦痛,也知道了她对舞蹈有多热爱。所以我一早就知道她会怎么选择,我只是希望她在决定之前能把一切都想清楚。”

果然,她义无反顾地选择了芭蕾。就这样,只身告别了父母,到了上海舞蹈学院进行专业学习,插班从三年级开始。

初到上海的日子,在邱思婷的记忆里,“是从高峰一下子跌到了谷底”。

“在广州的时候,我是老师眼里的好学生,总是跳主角,但是到了专业舞蹈学院,我突然变成了一个‘业余的’,连最基本的基础训练动作都不熟。”

但是,既然是自己选择的道路,总要咬牙坚持下去。除了专业课的学习之外,她在中午、晚上找老师补课,一天十几个小时泡在练功房里。

十多岁的年纪,与她同龄的孩子还在父母的呵护下享受无忧无虑的童年,而对于邱思婷来说,似乎只有足尖上无休止的旋转和跳跃。

但是今天,回忆起那段日子,她只觉得幸福。“我很庆幸小时候接受了扎实的基本功训练。谁都是一边受着伤,一边学坚强,而且过去所有的付出,才有了今天的收获!我实现了小时候的梦想,做着喜欢的事情,还有什么可抱怨的。”

三年下来,在上海舞蹈学院读七年级时,这个当年最“业余”的插班女孩,已经成为全校出类拔萃的学生。

飞翔的翅膀

2000年以优异的成绩从上海舞蹈学院毕业后,邱思婷获得了德国曼海姆海得堡国立音乐艺术学院全额奖学金赴德深造,师从于德国国家功勋舞蹈家比尔吉特·凯尔(Birgit Keil)教授。

去德国学习的机会是很偶然的,那时候她的启蒙老师彭武带着他的学生去德国参加国际芭蕾舞比赛,碰到了当时斯图加特芭蕾舞团的艺术总监,也是她后来去的那所学校的校长,彭老师把邱思婷的资料给了他,艺术总监对邱思婷的感觉非常好,认为她的条件非常不错,又让她寄了一个演出录像带,非常满意,顺理成章,邱思婷拿到了那所学校的全额奖学金。

“当时,我是我们学院唯一的中国人,去了之后直接就读三年级,可以说,在德国学习的这两年对我帮助很大,因为每个班的学生不多,所以老师就会一直盯着你,给你从很细的地方抠动作,而这正是我比较缺失的部分。老师告诉我芭蕾是有情感的,它不是看你能转多少个圈,而是你为什么要转这些圈?要有一个解释,你是因为情感到了这个地方,你的身体跟着舞动转了多少个圈。”

两年后,邱思婷以优异成绩获得舞蹈学硕士学位。这时她遇到了人生中的又一个机遇——慕尼黑巴伐利亚大剧院的公开招募。

慕尼黑巴伐利亚国家大剧院是享誉欧洲的十大剧院之一,剧院由交响乐团、歌剧团及芭蕾舞团三大部