吴亚松 父辈解放西

2011-12-29 00:00:00华南

中华儿女 2011年10期

吴亚松出生在内地,却总说自己是土生土长的西藏人。他会说藏语,爱吃藏餐,甚至也有高原上传统的高血压和黑脸膛上的两坨“高原红”……

这个十八军战士的第二代,从不提家乡,只爱讲西藏。

走过童年、青年,他乡早已是故乡,款款深情,渗透骨髓。

马背上的童年记忆

吴亚松1963年出生在咸阳,五岁进藏,童年就在高原乡下度过,跟牧区的孩子没什么两样。他在牧区上小学,也要背着筐上山捡牛粪,“拿罐头筒的铁皮做小铲子,一定要做成钩型的,绑在木棍上,铲起来牛粪往后一扔就扔进筐里了。”现在回忆起来,吴亚松的动作还是很熟练。那时不仅要拾牛粪,还要打柴禾,学校给每个孩子都分配了一定量的任务。小小的孩子每天自己背着糌粑和凉水,穿着胶鞋爬山、干活,手和脚全都磨破了。每天晚上回到家,母亲都小心翼翼地给吴亚松的脚上药,把脚放在被子外面晾一夜,第二天早上还是要穿上胶鞋上山。

很苦。不过,在吴亚松的记忆里,他从来没有因此哭过。反倒是因为跟当地的孩子一起上学、一起玩耍,藏语就顺其自然地学会了,也为艰苦孤独的生活平添了一抹温暖。

毕竟,他又跟其他孩子不一样,因为他的父亲是右派。

吴亚松的父亲吴健礼,跟随十八军进藏,后给十八军独立支队司令员兼政委范明当秘书。1958年范明被打成右派时,吴健礼也被要求“交待”范明的错误,就能明哲保身,可是吴健礼坚持认为自己第一不知情,第二不能说假话,于是也先被下放到咸阳藏族民院教藏语,后来二次进藏,在昌都察雅县下乡培训人民公社会计。

吴亚松是在父亲第二次进藏的时候,被带上高原的。从记事起,他就看着父亲挨批斗,虽然父母从来不讲,他也从来不问,阴影隐隐约约地留在心里,但是父辈言行举止中的老西藏精神却深深地扎根在他心中……

1970年吴健礼再次进藏之后,被安排到昌都察雅县培训人民公社的会计。其实按照当时吴健礼的身份是不可能有这个机会的,但是西藏建设太缺乏人才了,而且在当时,西藏受政治运动的冲击又比内地小一点,人才被天然地摆在了第一位。从军区司令秘书的职位上到培训公社会计,吴健礼面对这样的不公从无怨言,“他一直是一个特别乐观的人,从不抱怨,而是十分感念当地人的淳朴和对他的热情。”在察雅,吴健礼一心一意地为公社培训会计,那时的交通和通讯极差,搞培训根本无法把人集中起来,吴健礼只能自己下到乡里,再把村里的会计叫到乡里来上课。吴亚松的母亲是医生,也经常下乡出诊,每逢两个人都要下乡,读小学的吴亚松就没人管了,只能跟着父亲下乡。当时家里只有一匹长毛瘦马,吴亚松骑着马,父亲拽着马尾巴跟着走,山路崎岖,只有羊肠小道,有时马都不敢走了,受惊乱撞,吴亚松骑在马上吓得直哭,父亲赶紧勒马安抚。安顿好半天,爷俩才能继续赶路,路上间或说说话,吴亚松早已记不得父亲都对他讲过什么,身边的四季风景也早已模糊,只有周遭的孤寂与内心的落寞深深印在心底。

在乡下,父亲上课时,他就坐在旁边,做父亲给布置的作业,有时也旁听讲课。他还记得父亲把打算盘的口诀翻译成藏语,教给大家,一丝不苟,也不嫌烦。

四年时间,吴健礼为察雅县培养了第一批人民公社会计。背着“右派”的罪名,吴健礼还被评为“劳动模范”,据说像他这样的右派劳模全国只有两个,内心的苦,即便他从来不讲,也可想而知。而今,当年他培训的基层会计大多成为当地的领导,不过,不论谁见到他仍旧会恭敬地鞠躬喊一声“吴老师”。

在西藏当记者

1985年底,吴亚松从部队转业回到拉萨。很多单位可以去,他偏偏选择了《西藏日报》,可能因为从小语文成绩就比较好,“自己也很喜欢文字工作”,吴亚松瞒着父亲跑到报社去“面试”,一切通过了才回家告诉父亲。那时,他觉得自己完成了一件大事。

回头去看,或许那时年轻的吴亚松心里还埋藏着一个“无冕之王”的荣誉之梦。1990年,他在中国新闻学院重庆分部(后合并回本部)完成了新闻专业成人教育,带着滚烫的新闻梦想再次回到报社。

然而,在西藏当记者,跟想的根本不一样。

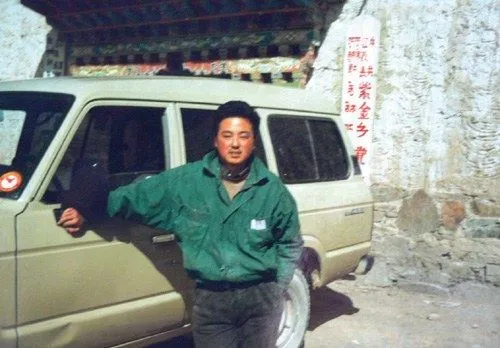

“特别能吃苦、特别能战斗”的老西藏精神,也是西藏记者们的必备法宝。比如说下乡采访时的衣食住行。吴亚松当记者时,还是上世纪90年代初期,西藏的条件照比刚解放已是天翻地覆,但是还是很艰苦,路不好,车也很少,记者们从县里到乡里只能搭车,邮车、马车、板车,吴亚松他们都坐过,有时候还要等上好几天才能碰到一辆过路车。一路上,吃的喝的都要自己找,有的地方有招待所,有的地方没有,就要到老乡家里借宿,干打垒的房子、透风漏雨的帐篷,都是采访路上难得的驿站。而且那时西藏宣传意识还不像现在这么强,基层更差,记者们下去采访,不要说政府出面协调、接待,连最起码的应允都很难。所有的工作都需要记者们自己搞定。看那时的照片,吴亚松跟牧民没什么两样。

“在西藏当记者,生存是第一位的,他们会特别热情地对你,但是不会有谁把你当成‘无冕之王’。”这是当时的大环境决定的,好在这些苦,吴亚松从小就吃过,这样的日子,他也并不陌生。不愿回首的苦难,在若干年后成为一笔宝贵的人生财富,在吴亚松的人生道路上散发着内敛而持久的光芒,也让他在一次次下乡采访的颠簸艰辛中逐渐咀嚼出父辈老西藏精神中的深刻与恒久。也正是这些曾经的历练,让吴亚松一门心思扎下去,到百姓的生活中去寻找他们的故事和精神。

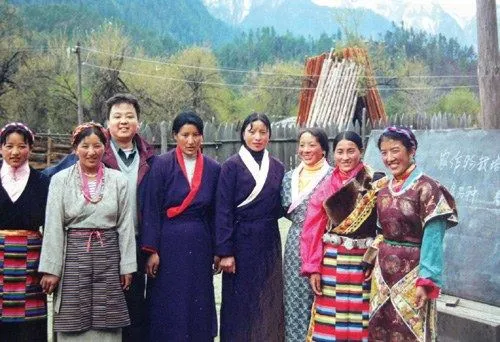

1993年,西藏自治区社会主义教育活动大规模开展,规定每个单位都要派工作组到乡里蹲点,为期四个月。吴亚松是报社社教工作组成员,和自治区党委宣传部一位同志被分派到江孜县江热乡蹲点。报社交给吴亚松的报道任务是当地社会主义教育活动开展情况,而四个月的基层生活,吴亚松的收获却远远超出当初选题策划单上预期的“一二三四”。

走进百姓家,吴亚松看到家家都供奉着毛主席像,虽然经年烟熏,早已发黄,百姓们仍旧虔诚地膜拜,“他们都会把自己心里对党、对国家的这种感情很真诚地表达出来。”搞社会主义教育的时候,正赶上当地麦收,百姓们庆丰收的方式,就是自发地组织起来,在村支书的带领下,捧着主席像,敲锣打鼓、载歌载舞地绕着麦地一圈一圈转。他们就是这种最淳朴、最简单的方式表达自己心中的热爱。吴亚松至今忘不了当时他看到那个捧着主席像、走在队伍最前面的可爱的小女孩的样子,和百姓们的虔诚与快乐。同时,他也了解了百姓们对生活的期盼、内心的苦闷与烦恼,“在西藏,我们认识他们,感受他们的创造和精神,感受他们的品格和智慧,感受他们对祖国大家庭的深情和对建设美好家乡、实现现代化的期盼、热情和贡献。”

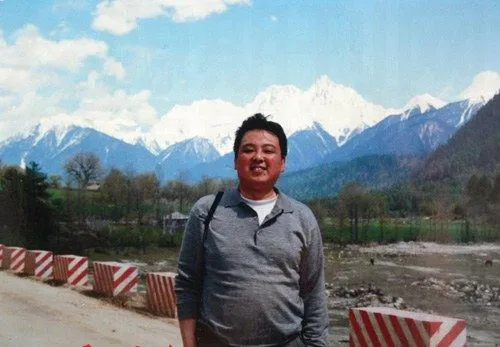

在西藏日报社十多年,吴亚松先后做过时事组记者、经济编辑室副主任、科教文卫编辑室主任;他也曾参与“天翻地覆半世纪——沿解放军进军西藏路线采访活动”,在时任总编辑李而亮的带领下重走解放军进藏路,他的足迹与父辈当年的足迹重合,内心的激情与父辈当年的满腔热血穿越了半个世纪的沧桑巨变碰撞在一起,一切天翻地覆,唯有赤子之心依旧。

留高原是一种情感

自古忠孝不能两全。在“藏二代”的词典中,这句话被践行得最全面、最深刻,涂满了辛酸。当年进军西藏的老革命、老援藏干部们,离退休后因为身体原因,大多回到内地干休所度晚年了。可是,他们的子女往往还在高原上,守空巢、想儿女,成为很多第一代援藏干部离退休后晚年生活的主旋律。

吴亚松家也是这样。父母离休后,在成都生活,他成家在拉萨。

1996年,吴健礼查出患有直肠癌。吴亚松再也坐不住了,又正逢国家搞西藏干部内调工作,他第一次主动申请调回内地,“就是想陪陪父母”。报告写了两次,领导就是不批,他坐在领导办公室里磨,时任总编辑李而亮手一挥,“你也别找别的领导了,就是我不让你走。”吴亚松想不通,嘟着胖脸一个劲儿地摇头说“不公平、不公平”。李而亮继续说,每个人都要有一个舞台,你的舞台就是西藏。

那一批,报社里符合内调条件的人很多,名单列了长长的一张,吴亚松的条件很靠前。妻子是“藏三代”,只要吴亚松这边能够内调,她也能跟着回内地。不过,最终两个人都没走成。吴亚松跟父亲讲了内调的事,父亲内心里当然盼望着儿子回到自己身边,可是听到最后,还是说:“不调回来就在那里好好干吧,你是土生土长的西藏人,你的发展就在那里。”握着电话,吴亚松热泪滚滚,他还是觉得有点委屈,为自己,也为父亲。

至今,吴健礼老两口仍旧在成都生活,吴亚松和妹妹仍旧在拉萨。

“就是有时候想起来当年在这块土地上,他老人家受到那么多不公平,可是他一点都没有抱怨,到了晚年,还不能多陪陪他。”他总是想起来当年他从乡里准备启程上县城考高中,临走前父亲把他拉到一边,塞给他5块钱和几个馒头,帮他理理衣领,边说,可能有些事你也知道,但是你一定要相信爸爸没有错误……现在想起来,吴亚松这个年过不惑的大男人仍旧忍不住泪水,一把一把,怎么也抹不完。这里面,有一种情感,是父亲对党的信任,还有对西藏的深情。

吴亚松也总能想起来,1980年,背负了21年右派罪名的父亲终于平反,恢复级别、恢复党籍。那一天吴健礼激动不已。按照政策,22年的级别工资应该补给他,但是因为当时国家有困难,就出台了一个规定,党内平反人员工资不补,吴亚松那时很小,还问问父亲钱到了没有。父亲严肃地说,即便国家给补,我也全部要作为党费交给组织,恢复了我的党籍,比什么都重要。

再想起当年父亲背着右派的罪名干出一个劳动模范的荣誉,吴亚松也在工作中慢慢地理解了父亲,理解了当年总编辑李而亮和父亲不谋而合的一句话:“舞台在西藏。”一方面是情感,一方面是精神。或许正是父辈这样的付出,才能换来自己从前在乡下看到的百姓对党和国家的肺腑之情。

吴亚松再也没想过内调。

踏踏实实地扑在岗位上,学着父辈的样子干工作。而父亲吴健礼,退休前官至西藏自治区经济研究中心主任,退休后兴趣转向了汉藏古代文化比较研究,笔耕不辍,出版了《汉藏古代文化研究》等书籍,并经常在报纸上发表文章。对西藏的浓情付诸笔端,倾情而出。2001年,吴亚松调入自治区党委宣传部,先后任新闻处处长、宣传处处长,工作更忙、压力更大,他每年两个月的休假从来没有休满过。最短的一次11天就被召回来下乡调研慰问,那一次正赶上春节,吴亚松大年初一从成都返回拉萨,初二就顶风冒雪去了阿里,等到回来,正月十五都过完了。

守西藏是一种责任

2008年3•14拉萨打砸抢烧事件发生时,吴亚松时任自治区党委宣传部新闻处处长,恶性事件发生后,宣传部压力倍增,发布消息、接待媒体,既要迅速又要准确。本来就高血压的吴亚松连续两天两夜没合眼,最后晕倒在办公室。

“父辈解放西藏,我们守西藏。”吴亚松说这是责任,义不容辞,这种感情,没有这种经历的人很难理解。西藏是一个特殊地区,由于自然、历史、社会等多方面原因,西藏宣传思想工作形成系统是在西藏民主改革之后逐步开始的,比内地晚了10多年。经过多年努力,取得了很大成绩,但与其他省区相比,基础薄弱、条件艰苦、环境复杂、任务更艰巨、标准更高,西藏宣传战线工作者的压力也就更大。“既非幻想中的香格里拉,也不是原始的蛮荒”,怎样告诉大家一个真实的、发展中的西藏,吴亚松们在努力着。

守西藏不易。一位来援藏的宣传干部,在这里工作了三个月之后,发自内心地感慨,没想到这里的宣传工作比内地压力还大,节奏还快!吴亚松和同事们都笑了。终于有人理解了他们。

“有时,我们就是靠着父辈的老西藏精神在支撑。”内心里也有纠结,但是没办法。这或许就是藏二代的独特之处,内心孤独,却也是有所寄托。跟很多人一样,吴亚松的孩子也在内地上学,成了“留守儿童”,因为父母长期不在身边,孩子从小就有极强的自我保护意识,在学校里受到欺负也不太家人说。她知道父母在高原上,在蓝天下,为守护国家的边疆而努力工作,顾不上家,也顾不上她,但是每到受委屈的时候,还是忍不住在电话里哭着诉苦。每到这时,吴亚松心里很不是滋味,无奈、愧疚、担忧……折磨着吴亚松。舍小家、顾大家,在这里不是一句口号。

这种精神,在吴亚松他们这些来西藏第二代身上传承着,也在各族干部和援藏干部中传承着。因为工作关系,吴亚松认识很多援藏干部,在他们身上,他也看到了一种精神。吴亚松认识一个纪检委的援藏干部,副厅级,两个人在很偶然的机会下见面,相识。有一年藏历年,这位援藏干部给吴亚松打电话,说自己没有回家,想让他陪着自己去到普通的老百姓家里去看看,看看他们的生活,看看他们过年的状况。吴亚松二话没说就答应了,藏历年前一天,两人到了拉萨市郊区的娘热乡,村里已是一片过年的氛围。停车,敲门,这是一个很普通的家庭,看到贵客,很是高兴。闲聊话家常,看藏胞过年,两人还在家里一个人吃了一碗鼓杜,喝了一碗茶。告辞出来,吴亚松才注意到这位援藏干部带了很多东西,有烟、有水果等等,而烟还是很贵的中华烟。看到家里生活条件不是很好,这位援藏干部又从自己的口袋里摸出几百块钱,塞到老乡手里。“下乡之前,他是想更多地了解西藏的百姓,但是更重要的是,这是一种真正的情感的支撑。”

当内地进藏干部、援藏干部,怀着一腔热情,抛家舍业上高原,不顾缺氧进西藏,就为了尽快改变这里的面貌,建设一个新西藏时,吴亚松他们这些在藏干部也尽力拉他们融入蓝天白云、融入藏族同胞朴实纯净的内心世界里。当年他们的父辈就是在同样的无依无靠中,被藏族同胞视为亲人,被接纳、被关怀,而今,这种融合更要一脉相承。

采访时,吴亚松他们正在筹备西藏和平解放60周年纪念活动,从当年父辈解放西藏,到现在他们接过责任和嘱托继续着新西藏的建设和发展,雪域高原在保持圣洁的同时,发生了翻天覆地的喜人变化。六十一甲子,也是轮回后的新起点,吴亚松说,他们正在重新出发。