李曰垓:“一支笔”在护国前后

2011-12-29 00:00:00余玮

中华儿女 2011年22期

“义师所指,戮在一人,元恶既除,勿有所问。”“昆仑山下,谁非黄帝子孙?逐鹿中原,合洗蚩尤兵甲!”这是1915年讨袁护国战争中为天下传诵的《讨袁檄文》中的名句。这篇檄文文辞犀利、气势宏大,主撰者就是曾被国学大师章太炎称为“天南一支笔”的李曰垓。

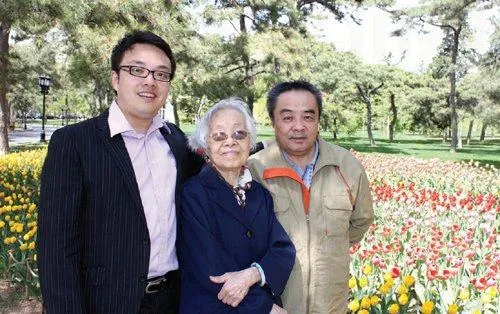

李曰垓曾参与领导过辛亥滇南起义,在护国战争中曾长期参与军中重要决策,他更是一位亲身躬耕于云南边疆治理大业的有识之士。在采访李曰垓次子艾思奇(原名李生萱)的夫人王丹一和孙子李昕东时,挖掘出丰富而少为人知的涉李史料,还原出一位真实而传奇的资产阶级民主革命家。

誓师讨袁 首倡“护国”

1911年10月10日,武昌起义震惊中外,清政府陷入崩溃边缘。这时,自云南腾冲县水碓村走出来的李曰垓(字子畅、子鬯或梓畅)恰处而立之年。

次年元旦,孙中山在南京宣誓就任中华民国临时大总统,宣示中国开启了一个新的纪元。清政府内阁总理袁世凯手握重权,以逼清帝退位换取民国大总统之位,于1913年10月就任正式大总统。可是,当上大总统的袁世凯并不满足,他的目标是称帝。

1915年4月,袁世凯以国防安全召开会议,实即筹备帝制。8月,袁授意杨度等人正式成立筹安会,劝进袁称帝,改年号为洪宪,设筹备大典处。当年12月12日,袁世凯如愿登基称帝,制作龙袍宝座,自称洪宪皇帝。袁世凯的倒行逆施不得人心,全国人民奋起反袁。

讨袁战争首义是在西南边陲的云南。曾任云南军都督府民政司长兼司法司长的李曰垓是云南军政界人士中最积极的参与者和发动者之一。当时,云南军政两界的反袁人士自发秘密形成多个小组,筹议反袁,起初,他们三、五组集,各自为谋,互不通问。李曰垓与旧同盟会同志黄毓成、赵复祥在一个小组。罗佩金、顾品珍、邓泰中、杨蓁、董鸿勋、吕志伊等又各有组集;而李文汉、田钟谷、金汉鼎等则每星期日到景虹街杜韩甫家讨论。8月间,袁世凯使人组织筹安会鼓吹帝制的消息传到云南,云南舆论公开反对,尤其是《觉报》旗帜鲜明地公开反对帝制,发表了一系列重要文章。与此同时,军界也在加紧密筹武装讨袁。这时,争取督理云南军务的开武将军唐继尧反袁,成为滇军将领的首要任务。

初时,唐继尧一直在犹豫观望,后见反袁派人士群情激奋,迫于形势宣布于10月下旬在昆明五华山都督府所在地召集会议,此即所谓反对帝制、赞成共和之“国体投票”。到会者甚众,袁世凯派驻滇监视的代表李南彬到场。

会议开始,唐继尧请众人发言,会场气氛极为紧张。李曰垓起立发言:“赞成共和赞成帝制,三言两语即可决定,时至今日,无复讨论余地,请付表决。”众人表决一致赞成共和。会后,李曰垓和罗佩金、顾品珍、吕天民、董鸿勋等人碰面聚议,才知各有秘密小组。为敦促唐继尧最后表明态度,他们综合各组意见,由步兵团长董鸿勋面见唐继尧,扬言如不立即讨袁,则先解决云南局面。唐继尧知道反袁为人心所向,于10月底同意反袁起义。

12月中旬,原云南都督蔡锷躲过袁世凯的监控来滇路经香港时,与唐继尧派去联系的刘云峰在云南讲武堂总办李根源处见面后,知道云南已决定起义反袁,随即启程经河内于12月20日抵达昆明。此前,李烈钧等人也已经到达昆明。21日,众人在唐继尧寓所商议举义具体事宜。在唐继尧、蔡锷的互相礼让之后,定都督为唐继尧、蔡锷为总司令。23日,唐继尧及云南巡按使任可澄署名发出“致电袁世凯请撤消帝制之漾电”,请将杨度等人按内乱罪明正典刑,重申拥护共和誓言。限24小时答复,否则武力解决。并且,唐继尧、任可澄、蔡锷、刘显世、李烈钧、戴戡联名发出“通告全国共同劝告(袁)之漾电”,呼吁各省拥护共和。

12月25日,袁世凯并无复电,蔡锷与唐继尧等在云南发出“通告全国宣布独立请同申义举之有电”,申明用兵万不得已,誓永除帝制,讨袁保共和。宣布云南独立后,云南组织护国军,轰轰烈烈的护国战争就此拉开序幕。史称12月25日为“云南拥护共和纪念日”。

云南独立之后,唐继尧、蔡锷等原本请李曰垓出任民政长,李曰垓坚决要求从军。护国军总司令部成立后,蔡锷任总司令兼第一军军长,李曰垓任秘书长,随军入川作战,始终参与军中的重要决策。1917年,唐继尧任滇川黔靖国军总司令,李曰垓任参赞,随军入川。

在云南军政界,李曰垓是难得的一位文武俱优的通才,云南护国首义前后所发通告多由李曰垓撰写。尤其是云南独立后,文函繁多,有关宣告独立的通电、敦促各省举义的通电、声讨袁逆及檄告其罪状的通电、致华侨特述举义情形的通电、致驻外国各公使支持举义的通电、致驻华各外国使领馆的通电,以及各种对内对外通电及文告等,多出自李曰垓的手笔。

文如其人,李曰垓虽身居要职却不失文人本色。他性格刚直,愤世嫉俗,遇事机敏且果断,为诗为文也词锋犀利,大义凛然,发愦震聋。李曰垓曾亲拟文电《文牍编》、《护国之役总司令部命令抄》,以及后来写成的《客问》,读来似如闻其声,如见其人。

李曰垓素以文章自负,所拟文稿不许别人改动一字。可是,官场之中容不得太多的“书生”气,李曰垓的一身正气、文气很容易招嫌惹怒。蔡锷与李曰垓私交甚笃`,深知他的性格,对他十分尊重,曲意听从,平时以“三哥”相称。李曰垓不仅是蔡锷的智囊,也是他的结义弟兄之一。两人常常共居一室,情同手足。李曰垓感激蔡的知遇之恩,凡事知无不言,言无不尽。而与蔡意见不合时,他也敢于据理力争。

值得一提的是,“护国”一名系李曰垓所拟、蔡锷拍板敲定,后来全国各地纷纷响应,“护国”之名从此载入史册。

云南正式宣布起义之前,唐继尧已先后派出两个营为先头部队,以剿匪为名,出发赴滇边境预做准备。其时部队仍沿用滇军固有编制。李曰垓认为由于“事初起,仓促调发,尚无名义”,“然名义不定,内不足以明系统,外不足以正视听”。为了出师立名,蔡锷援引永乐靖难的例子,主张用“讨逆”或“讨贼”。但李曰垓不同意,说“欧战初期,欧人无暇东顾,日本大隈内阁正以二十一条约恫吓我国。袁遣使去日本,俨然以石敬瑭自居,日本也想利用袁贼为刘豫、张邦昌之流。拿破仑称帝,共和亡而国未亡,袁氏称帝,恐共和亡而国亦亡。讨袁关系国家存亡,已非一般叛逆可比,而是护卫国家之举,应以‘护国’立名”。

蔡锷对“护国”一说深表赞许,频频点头,和身边的唐继尧低声讨论了一会,然后说:唐公和我认为李曰垓的意见很好,以“护国军”作为我们军队的名号非常好,大家看同意不同意?与会众呼:“同意!”“护国”一名遂定,“护国军”一名也由此衍生。已受命出发赴川在滇边境途中的步一团、步七团改用护国军名及建制。

投身政界 书生救国

李曰垓的父亲李德润自幼便聪明好学,后因回民反清,战乱频频,无奈辍学随其父避战乱到缅甸经商。在商场摸爬滚打,李德润不断累积原始资本,逐渐成为滇西具有代表性的儒商。李德润处事精明果断,待人伉直不虚。然而,他总以自己少年辍学不能以文章立业而深感遗憾,晚年奋发苦读,以示范儿孙。

李氏家族人才济济,李曰垓是其中最具传奇性的一位。他精于文韬武略,是资产阶级民主革命家,曾被大学问家章太炎称为“天南一支笔”。他的著述颇多,有《天地一庵诗文抄》5卷、《客问》、《漫汗录》、《文牍篇》、《滇缅界务说略并图》等。他的诗文《双杉行》至今仍镌刻在石头山中。遗憾的是,“文革”中“破四旧”,两木箱手书及相关文献遭到焚毁。

李曰垓自幼体弱多病而聪明早慧,性格沉静而勤于思考,7岁启蒙,9岁受业于同乡举人、知名学者寸佐庭,11岁即通读《资治通鉴》,14岁考中秀才。李曰垓年少即长于诗文,多以稿赠人,少有留存,族人称其文章有“奇气”。

1903年李曰垓考取新开办的昆明高等学堂,为第1期学生,师从清光绪八年进士、云南宿儒陈荣昌,陈荣昌时任云南高等学堂总教习兼全省学务处总参议。李曰垓以陈先生主讲的经史策论为主课,词章为次。在同学中,李曰垓与罗佩金、赵伸等交谊甚深。康梁变法及义和团诸事件发生之后,国家外受帝国主义欺凌,内则封建王朝腐败无能,国势孱弱。激于救国热忱,他们暗中组织一个小组,宣传时政,鼓吹摧毁封建制度,反对清王朝。而且,他们设法从省外弄进《訄书》、《革命军》、《新湖南》进步刊物,秘密传阅,扩散革命思想。李曰垓曾向朝廷当局上书滇缅边务,提出开发边疆、划定边界、兴办教育等筹边意见。

1904年李曰垓于云南高等学堂毕业,因德才兼备而得陈荣昌特别器重并寄以厚望,提名李曰垓报考京师大学堂深造。云南巡抚林绍年遂行文向北京呈报,李曰垓即以此赴京参加国立京师大学堂考试。当时,云南选送考生仅李曰垓被录取,入本年新开设的经济特科攻读,偏重政法和哲学,并力攻英文。由于本年朝廷未开科举,京师大学堂招生考试遂成为全国最高级别考试。在学期间,李曰垓结合选学课开始比较系统地学习西方哲学及对东西方哲学的比较。那时,他结识了黄兴、居正、胡汉民等革命党人,看到《民报》所载孙中山的论著,认为他的主张指明救国方向。李曰垓还成为留日滇籍学生出版的《滇话报社》特约撰稿人,也是柳亚子创办的进步文学团体“南社”成员。

1908年李曰垓于京师大学堂毕业,授举人、内阁中书科中书。回云南时,李曰垓取道水路经香港缅甸仰光。在仰光,他经黄兴、李德贤介绍加入同盟会,接受同盟会仰光支部筹划起义的任务,回滇以办学为掩护,对民众灌输革命思想,广造舆论,为发展边疆革命组织,推翻清朝统治创造条件。

自1908年起,革命党人改变策略,将重点发动群众和江湖会党起义转向争取军队,特别是争取由于废除科举而投身新军、成为新军有生力量的青年知识分子,并策动有革命倾向的中下级军官。1910年末,滇督委李曰垓为省第三中学监督,次年赴蒙自筹办省立第三模范中学。李曰垓即以蒙自为基地,秘密策划组织民间武装力量,并将工作深入到军政基层,尤其是清军内部,以鼓动反对清政府。在那里,他与临安(今建水)驻军首领同盟会员赵又新和士绅朱朝瑛等交往。

1911年10月,武昌起义的消息传到云南,革命党人十分振奋,决心起义响应。新军第19镇37协协统蔡锷任总指挥,在旧历九月初九重阳节(新历10月30日)发动起义,史称“重九起义”。次日,占领昆明。

滇南起义与之响应,李曰垓与朱朝瑛、75标教官赵又新等人11月1日在临安以赵又新所在75标官兵为基础,发动有觉悟的军政人员,于当晚策动了临安起义,树起反清旗帜,12日晨占领临安。后革命军击败蒙自关道龚心湛的反扑,16日蔡锷派遣罗佩金率增援部队从省城昆明赶到蒙自,会合朱朝瑛、赵复祥、李曰垓,申擏开导民众,肃匪患,迤南各地民众武装群起反正,局势遂定,滇南光复。

云南光复,在全国以省而言仅在湖北、湖南、陕西、山西之后第5个起义的省份,在西南地区则为首义。云南全省很快被革命党人控制。11月3日,云南军政府成立,举蔡锷为都督,李根源为军政部长,李曰垓任军政部次长,与部长李根源共同主管一省之行政。1912年5月,李曰垓改任民政司司长。

辛亥革命成立的民国前期,军阀割据内乱频仍,帝国主义疯狂掠食中国,可谓内外交困、积贫积弱,但民国政府仍极力维护对西藏的主权管辖。1912年,民国政府成立即宣布“合满汉蒙回藏诸地为一国,是谓领土之统一”。《中华民国临时约法》规定:“中华民国领土为二十二行政省内外蒙古西藏青海。”在国务院下设“蒙藏事务局”管理西藏事务。恢复达赖、班禅封号表明中华民国中央政府对西藏的地方主权关系。

袁世凯经国会选举为中华民国总统,袁就职后坚持一个强有力的中央政府,断绝了一些革命党人分省独立的企图,并积极与列国交涉,保全了中国对西藏和蒙古的主权。并拟派西藏宣慰使,征求各省推荐人选。对此,云南都督蔡锷、民政长罗佩金联电向中央推荐李曰垓:“北京大总统国务院钧鉴:午密五月巧号敬电,敬悉派员入藏宣慰关系边局甚锯,允宜慎选其人,兹查有现任滇南观察使李曰垓,学识闳通,经验尤富,自光复以来历任军政部次长、民政司长等职,处常临变悉协机宜,堪以胜任宣慰使之职,请查核任命”,“并由中央电知达赖”。中央政府照准任命李曰垓奉命任命西藏宣慰使,但因宣慰经费及其他事而无法未曾履任。

这时,蔡锷离滇调京任陆军部编译副总裁、参政、全国经界局督办等职,推荐唐继尧由黔调任云南军都督,李曰垓兼任司法司司长。

云南军府成员多为1904年前后选派日本学习军事、师范、政治、实业的云南高等学堂学生和像李曰垓这样的学者,他们努力采取一系列完善体制措施,表明真正实行共和制的宗旨和决心,使滇省在推行共和规制方面处于各光复省前列。

1914年5月中央政府颁布的《省官制》,改各省民政长为巡按使,民政长公署改称巡按使署。唐继尧怀疑李曰垓为蔡锷留滇心腹,为巩固自己的势力,借《省官制》调整重要人员任职,李曰垓改任云南垦务总办。

1919年,李曰垓作为孙中山领导的广州军政府代表,与北洋政府议和,由于段祺瑞作梗,协商未成。1923年孙中山在广东组织大元帅府,李曰垓任大元帅府驻香港代表,负责联络各地方实力派,支持孙中山领导的北伐。

家风传承 英杰辈出

为保卫共和,李曰垓在护国战争中出生入死,直到成功。蔡锷因喉疾去日本医治后,李曰垓与唐继尧的关系因政见不同而决裂,被迫流亡香港、上海、苏州达六七年。1927年2月,唐继尧下台,当年5月病故。次年,龙云掌握了云南军政大权。

流亡香港和苏沪期间,李曰垓开始对自己多年的革命实践进行反思,对中西文化和哲学进行深入的比较思考,并在苏州与章太炎研究国学。

1928年,李曰垓在大病恢复中从沪回到昆明,常有客前来探望,询问护国始末及感想。原来,唐继尧在势盛之时,他的属僚说“共和”是唐一手“再造”,把护国的胜利果实全挂在唐一人的功劳簿上。另外,护国讨袁首义之后,社会上曾出现过护国军定名种种谬说,以致舆论文章对护国战争常史实混乱,是非不明。

李曰垓本是耿直赤诚之人,当时耳闻种种谬论,如块垒在胸。后来应友人之邀和报社之请,李曰垓为“存护国军之本末,使不终泯”郑重载笔,以问答形式对云南护国讨袁史实,作《客问》一篇,以客观态度记述护国运动之发动、定名和入川作战过程,实事求是分析当时局势,并有尖锐评论。

文中讲述蔡锷来滇前,云南军民已经自主发动反袁活动,记述了护国战争中云南人民的沉重负担与无私奉献,“征调频繁,供应无艺,死亡转徒,十室九空,竭云南之力,以抒国难”。他总结护国战争的教训,得出“潮流不可违,武力不可持,人民不可欺”的结论,并说“袁氏如不失人心,则护国军亦无能为役,此则不易之论也”,强调人心向背是战争胜负的主要原因。

李曰垓在所著《客问》中,述及“护国”定名时写道:“护国军之命名,意在此,吾当时实发此议,松坡(蔡锷)遽赞成之,其后一国风靡,各处皆有护国军,一时如火如荼。”

李曰垓出身于儒商之家,自幼习文,壮年从政,一生为官清廉,生活节俭。他的一生都在为国家、民族及云南的进步事业而勤恳实干。李曰垓的人生经历堪称精彩,而他的下一代更是给家族增添了荣光。李曰垓生有四子一女,其中长子李生庄、次子李生萱(艾思奇)取得的成就广为人知。

在李曰垓的几个孩子当中,长子李生庄与他在一起的时间最长。李生庄曾在回忆中表示,父亲是一个对孩子民主宽厚的人,因为李曰垓身体力行的影响,孩子们都跟他一起走上了救国、报效国家之路。

1912年,李曰垓夫人寸宽福带两岁的儿子李生萱从腾冲到昆明。蔡锷在滇期间很赏识李曰垓才德,公事尤多依重,军府机要也多所参划。因此,蔡锷与李曰垓私交笃厚,过从甚密。李曰垓夫妇特意带儿子小生萱拜见蔡锷。当时,蔡锷见小生萱聪颖,十分喜爱,收为义子取名“翼武”,寄托着救国理想,也使李生萱多了一位受益终生的义父。李生萱自两岁起就在父亲李曰垓身边,接受着那个时代的革命熏陶,接受父亲的启蒙。

李生萱的成长一直伴随着父亲、义父、五叔、大哥在实践中的亲历亲为,这必然的潜移默化,对他幼小心灵产生着重大影响,日后他逐步成长为一个哲学家、一个革命者,这与他的学者、革命者父亲——李曰垓是分不开的。

责任编辑 陈晰