对话宇宙万物 求索生命意义

2011-12-29 00:00:00康建东

人民音乐 2011年11期

古斯塔夫·马勒(Gustav Mahler,1860—1911)是19世纪末、20世纪初奥地利的作曲家、指挥家。生前的马勒更多是作为一位杰出的指挥家扬名于世,直到他逝世后,人们才逐渐认识到其作曲家的地位,并将其与海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、勃拉姆斯、布鲁克纳等人一起排入了维也纳交响乐大师行列。学界对马勒音乐创作的关注和研究是从二战后开始的,20世纪50年代,在美国出版了首部专门讨论马勒作品的音乐学杂志《协和与不协和》(美国布鲁克纳协会主办),它是当时较集中地发表关于马勒音乐研究的刊物。1960年,美籍法国学者亨利-路易·德·拉·格兰热?穴Henry-Louis de la Grange?雪完成了其著名的《马勒传》(开始是两卷,后扩展成四卷)①成为马勒研究史中的重要事件。其后,越来越多的音乐家开始研究马勒及其音乐创作,到70 年代产生了“马勒风潮”,并以不可抵御之势席卷世界。

马勒的音乐创作集中在交响乐和歌曲上,他一共写了10部交响曲(最后一部没有完成)。正是这些交响乐作品,使马勒成为世纪之交最重要的作曲家之一。他的交响曲创作具有统一的音乐构思,全部交响曲就像一部规模宏伟的交响哲学史诗,其中每一部都是这一巨著的一个章节,新的交响曲就好像是从前面一部直接诞生出来的。《第一交响曲》可以看作是他的全部交响曲创作的序幕,它的主题素材部分来自于作者的歌曲集《流浪少年之歌》;《第二交响曲》、《第三交响曲》和《第四交响曲》组成一个三部曲,它们的歌词和旋律都与歌曲集《孩子们的神奇号角》有着密切关系。《第五交响曲》、《第六交响曲》和《第七交响曲》组成另一个三部曲,又全都与马勒的歌曲集《亡儿悼歌》有关;最后是他被称为“千人”交响曲的《第八交响曲》、交响曲《大地之歌》及《第九交响曲》。“他的交响曲在形式上不落窠臼:通俗因素与神秘深奥的乐句双管齐下,独奏乐器与复协奏曲的应用,错综复杂而难以捉摸的器乐复调手法,讽刺、感伤、天真无邪与内心的洞察力之间的对照——都对20世纪的作曲家和听众有着巨大的吸引力”。②创作上的突出个性使其成为许多20世纪音乐家的偶像。他在思想和艺术上的承前启后,是联结19世纪和20世纪的桥梁。正如阿诺德·勋伯格所言:“无人可以否认,马勒是一位真正伟大的人物?选”③

一、创作背景

马勒在汉堡期间,繁重的指挥工作占据了整个冬天,只有到了夏天才去阿尔卑斯山附近的施坦因巴赫的山村里开始他的创作,为此他常称自己是“夏天作曲家”。1895年和1896年的夏天,他在这里创作了《d小调第三交响曲》。在给朋友的信件中,马勒这样讲到,“……我的交响曲将成为一部史无前例的作品。在这里,整个大自然都在说话,他告诉我们那么深刻的机密,是只有在梦中才能凭直觉而感受到的……”④他把这部作品比作基督在死前的主动要求—饮尽杯中苦酒。如果说马勒在青少年时期,仅从大自然寻找慰藉的话,那么这时他对大自然的热爱已达到泛神的程度。在乐曲中马勒试图通过与宇宙万物(他把它归为五个阶段:植物—动物—人类—天使—上帝)的对话,体现他对人生意义的求索。

这部鸿篇巨制的交响曲共有六个乐章(原计划为七个),马勒为每个乐章都添加了标题。

第一部分:

第一乐章:牧神苏醒,夏日来临

第二部分:

第二乐章:草地上的花儿告诉我

第三乐章:森林中的动物告诉我

第四乐章:夜晚告诉我?穴关于人类?雪

第五乐章:晨钟告诉我?穴关于天使?雪

第六乐章:爱情告诉我

二、结构概况

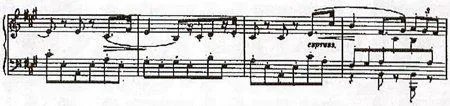

1.第一乐章:d小调,4/4拍,双呈示部的奏鸣曲式。

这是交响乐文献中最长的开始乐章之一,几乎等于后面五个乐章的总和。乐曲开头,八支圆号齐奏出雄浑有力的第一主题(见谱例1),旋律后半部分出现的两短一长的动机,是构建这一巨型作品的重要基石。短暂的昂扬向上的情绪显示着它与贝多芬、勃拉姆斯的传统的联系。接着是带有半音阶的木管声部,引出一段暗示性的双簧管旋律、小号突兀的短小花腔及管乐悠长的叹息音调。仔细聆听,我们既能感受到冬日的严寒冷峻、听到春天的鸟语虫鸣,又能体会到夏日最终带来的丰富的生命活力。

谱例1

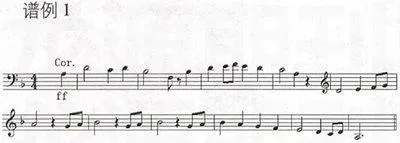

2.第二乐章,小步舞曲,A大调,扩充的单三部曲式

正如标题所提示的“花儿在说话”一样,这一乐章像是一首宁静而清新的田园曲。双簧管安静地奏出主要主题,材料上与第一乐章主部主题有关。这一主题在不同的乐器上分别呈示?熏加以木管色彩的细腻点缀。随后?熏音乐转为升f小调,由长笛与中提琴奏出略带乡愁的主题。之后乐曲再次出现马勒特有的多彩而华丽的气氛,使中部又带有点谐谑曲的风格。这一乐章展示了马勒创作中典雅、细腻的气质。

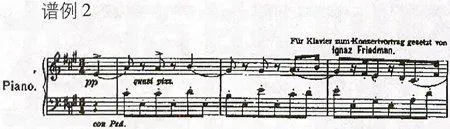

谱例2

3.第三乐章?熏悠闲的诙谐曲,c小调

这一乐章是根据《少年神奇的号角》中的第十一首歌曲“夏末”的意境而作的。乐曲开头,短笛奏出清脆悦耳的主题,夜莺在双簧管上予以呼应,低声部则衬托着竖琴活泼的拨奏。三声中部开始是一片欢悦喧闹的气氛,让人联想起贝多芬音乐中的“舞蹈的农民”,这使音乐中的动物世界带有了拟人的滑稽色彩。之后是一段最引人注目的圆号独奏?熏音色明亮而悠远,既有一种深沉的乡愁色彩,又营造出神秘的森林气氛。马勒在这一乐章中主要想描写“人类的命运祸福变化莫测”⑤

4.第四乐章?熏极为缓慢而神秘地,D大调

开始在平静的序奏之后,加入了一段女低音独唱,歌词选自尼采的《查拉图斯特拉如是说》。在弦乐器喃喃细语的背景上,两支圆号轻声奏出幽静的曲调。女低音吟唱一首优美而沉静的夜曲,整个乐章笼罩在深沉的凝思和梦幻般的气氛中。当弦乐器慢慢消失之际?熏音乐不间断地进行到下一乐章。

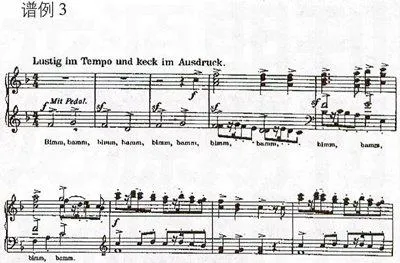

5.第五乐章,活泼大胆地,F大调,单三部曲式

这一乐章的合唱歌词取自德国诗歌集《少年神奇的号角》。乐曲开始后,儿童们站在舞台高处,模仿天堂的钟声反复合唱着“叮当”之音,紧接着是女声合唱和女低音独唱的交织。曲中再度引用了《少年魔号》的歌曲。这一乐章充满了快乐而明朗的音响,在竖琴和打击乐的衬托下,女声合唱也同儿童们一起唱着“叮当”的钟声,不间歇地进入末乐章。

谱例3

6.第六乐章,终曲,庄严的柔板,D大调,自由的回旋曲式

末乐章结构庞大,持续着布鲁克纳式的慢板,庄严而令人敬畏。开始以弦乐幽静地表现主要主题,对位极为优美。加入木管后以小调表现副主题,后由小提琴再现主要主题,加上第一乐章第一主题动机,形成高潮。插部出现三次,每一插部后面都形成了高潮,插部本身是非常交响化的展开。每一主题都从一个低点达到高点,突然又迅速跌落下来。音乐中洋溢着作曲家对生命、对大自然、对上帝的无限崇敬和深情赞颂。尾声更仿佛天国之门大开,天地万物浸沐于无所不被的圣光之中。这是马勒所有的创作中最为精妙的乐章之一,异常丰富而灵动的管弦乐色彩再次将马勒推上了最伟大的配器大师之列。

三、技法分析

1.传统作曲技法的继承与发展

自马勒写交响乐开始,就没有否认他与传统和联系,也没有抛弃奏鸣曲式,《第三交响曲》的开始乐章也不例外。六个乐章都基本是传统的曲式,但每一个都有独特的处理。调性也是马勒一直坚持的,《第三交响曲》中总是体现着明确的调性,在调性转换的逻辑也基本上是传统的,纵然在某些片断用了瓦格纳式的半音进行,但在整体的和声调性布局中往往只是处于从属的位置。马勒对古典时期的音乐怀有一种宗教般的神往,据说他在去世前还用被子外面的一只手的手指轻轻的指挥,嘴里喃喃地叫着“莫扎特、莫扎特”。但马勒对传统的继承绝不是简单的重复,在主题结构及发展、配器、结构处理等方面都具有强烈的个人特点。当然,如果仅仅从技法上来评价马勒,那就会错过他交响曲中最摄人心魄的内容。

2.独特的主题发展逻辑

《第三交响曲》的每个乐章都的清晰的主题。马勒在主题构造及发展方面最突出的特点有三个,即传统式的主题结构、独特的主题发展手法、歌曲旋律的大量使用。比如第一乐章开始就引用了勃拉姆斯《第一交响曲》末乐章的旋律,其叙述方式也使人想起贝多芬著名“欢乐颂”主题。马勒非常擅长用渐变的、悄无声息而又效果突出的主题发展手法,这使他的交响曲虽然经常使用歌曲主题,但却通过发展手法获得了突出的交响性与戏剧性的展开效果。在主题的使用上也极其灵活,“马勒在几乎所有的交响曲中自由地把动机从一个乐章搬到另一个乐章,却达不到令人联想到循环结构的程度”。⑥马勒最主要的创作是交响乐与歌曲,两者的相互影响在其交响曲中尤为明显。《第三交响曲》中的第二、第五乐章的主题都来自声乐套曲《少年神奇的号角》。这样的处理方法与马勒追求朴素、自然、真挚的情感表达有着密切的联系,他从来不是一个依靠所谓的“新技术”来表达情感的作曲家,虽然作品中也充满着新颖的结构方式,但那从来不是其音乐语言的根本特点。

3.独特而精致的配器

马勒的配器总体特点是层次清晰、色彩丰富,在声音逻辑的空间维度上有很大的拓展,其配器在朴素中隐藏着深刻、在色彩中蕴含着深情。他的某些乐章和片断给人们留下了深刻的印象,如“第二乐章是一个精致的舞曲,其清澈、精致、细腻的配器色彩,完全可以和配器大师柏辽兹的许多作品相媲美”。⑦而第六乐章开始的地方,好像是一首简单的复调写作练习题,但在随后的发展中,那逻辑清晰、色彩丰富、精致而富有动力的管弦乐色彩更是再次显现了马勒配器大师的手笔。在具体手法上,第一个需要提及的是其交响乐的巨大编制,并突出对管乐器和人声的作用。另一个重要配器现象就是乐曲中马勒使用了所谓“场外演奏”的手法。在第三乐章中,由两支圆号在“场外”(一般放在观众席的最后位置)演奏的梦幻般的二重奏,与乐队部分遥相呼应。马勒同时代的人常被这种远方演奏的号角所震惊,但这却是作曲家对儿童时代的回忆所自然激发出来的恰当的表现方式。它除了想追求一种朦胧、模糊、遥远的、类似旧照片似的音乐效果外,也体现出马勒对传统配器时空维度的挖掘与拓展。我们在20世纪的作品中可以经常见到作曲家对演奏位置严谨而独特的设计,而马勒在19世纪末创作的《第三交响曲》中已经开始了这种尝试。

四、美学思想

马勒的全部音乐,是一部探索人生意义的交响哲理史诗。他认为人类本应过着安宁、幸福、充满仁爱的生活,也希望自己生活得充实,不断地更新和日新月异。然而社会的现实、人类的苦难以及人与人之间的残酷无情,使他总是处于难以解释、难以解脱的痛苦矛盾中,使他这个浮士德的崇拜者不断地苦苦思索,被迫不断地探索一切现存事物(包括人生)的基本涵义。马勒《第三交响曲》呈现了一种人与人、人与动物、人与环境、人与神交流的宏大理想,这部交响曲的美学思想方面有以下几个方面值得特别注意。

1.追求纯真

马勒追求纯真朴素主要体现在其音乐中对自然、对儿童、对群众的表现,大地、小鸟、花草等永远是马勒钟爱的表现对象。与其说对自然的热爱是对现实社会中一切黑暗的蔑视与反抗,还不如说马勒从内心深处就对大自然有着深厚的情感。他的第一个三部曲(第二、三、四交响曲)中许多主题都来自于自己的《少年神奇的号角》。此外,群众性、流行性的音乐要素也会出现,比如《第三交响曲》第二个主题让人想起狂欢的队伍,具有明显的大众性。追求纯真还体现在马勒交响曲的整体音响上,不论是多少宏大的乐章,它叙述的方式部总是清晰、坦荡、直入心脾,这与晚期浪漫派呈现中繁复、臃肿的音响有很大的不同。

2.探索精神

《第三交响曲》中充满了青年时期马勒热切追求光明理想,积极进取和勇于搏斗的精神,以乐观的态度、坚强的毅力,勇敢地面对一切,这正是马勒早期音乐精神内涵的主要组成部分。勋伯格在1904年听完该曲后,在给马勒的信中谈了他的感受?押“我已经历了你的交响曲,我看到了你赤裸裸的灵魂完全的显露,我感到你为争取光明而进行的斗争,我感到了幻想破灭的疼痛,我感到了正义力量和邪恶力量的斗争,我看到了一个情感痛苦的人宣布他自己获得了内心的协和,我看到了一个真实、冷酷的人的现实”。⑧勋伯格的这些话准确地揭示了乐曲的本质,在这个“协和”的表层下,深藏着马勒在解决人类的根本问题时所产生的极度痛苦和矛盾。

3.宗教情感

马勒在他开始音乐生涯之前,乃至后来整个音乐创作生活之中始终拥有浓烈的宗教情感。《第三交响曲》在内容上的结构序列,即植物—动物—人类—天使—上帝很能说明此点。马勒想通过音乐创作中所体现出的宗教情感来表达他不仅是“出世”的世界观,即对人类终极的关切和对神和大自然的敬畏之情,更是为了体现他“入世”的精神,即为探寻人生意义,寻求改造世界和挽救世界的途径和方法。因而这不仅成了他音乐创作的动力,也是他的每部作品都反映的主题。

4.悲剧意识

正如众多伟大的艺术家都遍尝人生的痛苦和优患一样,马勒以其深邃的洞察力,体验和思索着生命中的痛苦和忧患,并将之转化为音乐。悲剧性或悲剧意识是马勒交响曲曲创作中重要的一个方面。马勒常戏言道?押“我是三重的无家。在奥地利作为一个波希米亚人,在日耳曼人中作为一个奥地利人,在世界上作为一个犹太人,到处我都是闯入者,永远不受欢迎。”⑨家庭的不幸,社会的压力,使他过早地去寻求人生意义。黑暗的现实,动乱的年代,腐败的政治,丑陋的社会,不仅摧毁了马勒对美好生活的渴望,而且使他在现实生活中也蒙受了厄运和劫难。马勒对人类理想的幻灭,对死亡深刻的思索,对命运不安的预感,渗透在他的许多作品之中。

五、小结

马勒对20世纪音乐及其后的作曲家产生了深远影响。这不仅因为他整整30年的创作活动正好横跨在两个世纪的交接点上,更重要的是其创作思想直接影响着他的后继者,如勋伯格、贝尔格和威伯恩。正如迈克尔·肯尼迪接着所论述的?押“勋伯格、贝尔格和威伯恩把这种钦佩和赞美的确给了马勒、而这种钦佩和赞美并不是独立地建立在喜欢他的音乐上,而是他们把马勒作为一个老师、作为一个来源,作为一个同时代人的根基来看待”。作为马勒最优秀的交响曲之一,《第三交响曲》以其深刻的思想、宏大的规模、独特的结构、精巧的配器,集中体现出马勒早期创作观念与美学思想。随着对其研究的不断深入,其音乐之美和思想之花必将成为今天人们精神世界的组成部分。

①?眼美?演苏珊·菲勒《二战以来马勒研究在西方的发展趋势》,余志刚译,《中央音乐学院学报》2008年第2期。

②{10}?眼英?演迈克尔·肯尼迪、乔伊斯·布尔恩《牛津简明音乐辞典》,唐其竞等译,北京:人民音乐出版社2002年版,第714页。

③?眼德?演沃尔夫冈·施雷伯《马勒》?眼M?演,高中甫译,北京:人民音乐出版社2004年版,第98页。

④李秀军《生与死的交响曲—马勒的音乐世界》,北京:三联书店出版2005年版,第72页。

⑤同④,第146页。

⑥?眼美?演格劳特等《西文音乐史》,汪启璋等译,北京:人民音乐出版社1996年版,第685页。

⑦http?押//www.andante.com/profiles/Mahler/MahlerIntro.cfm,mahler symphonies notes.

⑧葛姝亚《马勒与表现主义音乐》,《周口师范学院学报》2006年第4期。

⑨于润洋《西方音乐通史》,上海:上海音乐出版社2007年版,第329页。

康建东 中国海洋大学艺术系、艺术教育中心主任,博士生导师

(责任编辑 张萌)