融会贯通 独树一帜

2011-12-29 00:00:00傅涛涛

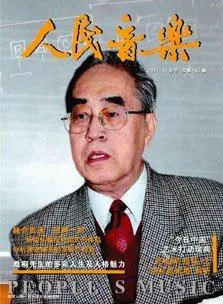

人民音乐 2011年11期

在中央音乐学院有位八十多岁老者,健步如飞,思维敏捷,言辞锐利,面对学术问题毫不含糊,而面对人情世故却往往显得天真质朴。他就是闻名全国作曲技术理论界大名鼎鼎的杨儒怀教授,今年正值他从教60周年之际,特撰此文梳理杨儒怀先生几十年来在曲式与作品分析教学与研究方面所取得的学术成果。

杨儒怀出生于1925年8月13日北京城的一个基督教家庭中,4岁即随母亲学习钢琴,少年时代在教堂唱赞美诗、 弹钢琴伴奏,中学时代又在基督教青年会管弦乐队中演奏大提琴,16岁时加入北平合唱团,除此之外还参与了众多的社会音乐活动与演出。1943年至1944年间,因父亲拒绝为其出资学习音乐,他便开始教授私人学童弹钢琴,以弥补求学开支。

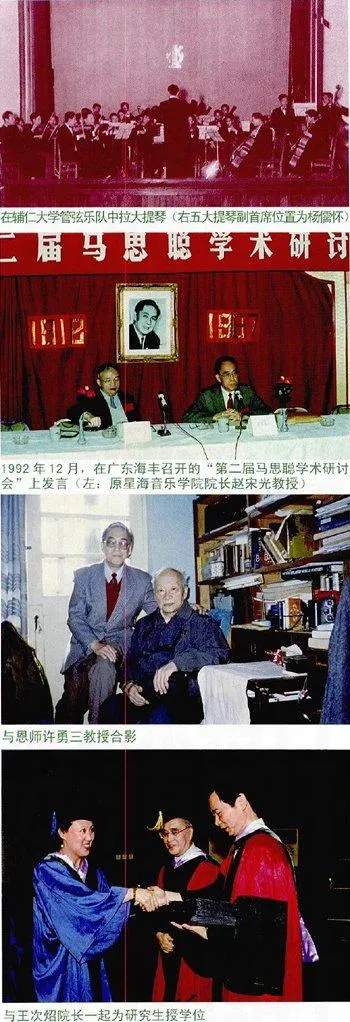

1944年9月,杨儒怀考入辅仁大学西洋语言文学系,学习英国文学专业,辅修德语,1948年6月获文学学士学位。因喜爱音乐,1949年3月插班考入燕京大学音乐系,分别师从小提琴家、作曲家马思聪先生学习作曲,师从作曲家许勇三先生学习和声、复调、曲式、视唱练耳,师从张肖虎先生学习配器等,1950年7月再获文学学士学位。

1950年9月至1952年6月在燕京大学宗教学院研习宗教音乐,1952年在他获得赴美留学签证之际美朝战争爆发,中国卷入了朝鲜战争,中美关系的破裂使得杨儒怀先生去西方学习音乐之理想成为了泡影。

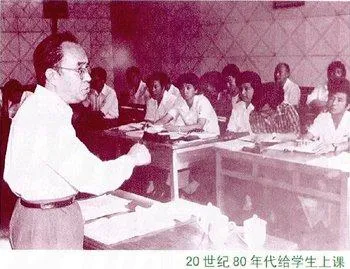

1952年10月,经马思聪推荐,他凭借着深厚的音乐专业功底进入了刚刚成立不久的中央音乐学院工作至今。在中央音乐学院工作期间,他浏览与研读了大量的国内外音乐文献;另外他广泛涉猎作曲技术理论范畴内各门 类学问,先后从事和声学、复调对位、配器及曲式与作品分析课程的授课与教材编写,积累了丰富的教学经验。自20世纪80年代初,杨先生更将主要精力集中在曲式与作品分析的研究与教学上,并逐渐形成了自己独树一帜,且颇具建树的一整套曲式与作品分析的理论体系。在中国改革开放的大形势下,他将自己的研究步伐又大大地向前迈进,将研究领域拓宽到了20世纪的音乐技术理论分析范畴中,翻译了大量最新的西方音乐研究文献,并开设了多门新的选修课程和英语文献阅读课程,弥补了我国音乐教育中关于西方20世纪音乐分析与研究方面的严重不足。

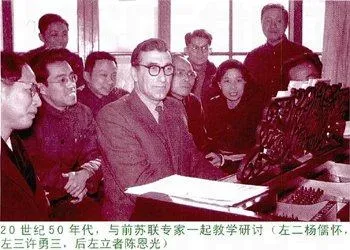

曲式与作品分析是作曲技术理论中的一门重要的课程,它最早的奠基者为18世纪德国的两位音乐理论家——J.里佩与H.C.科赫。1752年里佩在他所著的《作曲的句法》一书中首次提出了有关乐句、乐段结构的论述;而后科赫又在他所著的《情感美学与音乐曲式学》一书中首次提出“曲式学”(Formlehere)这一专有名词。①它作为一门专业的技术理论课程进入到我国要归功于20世纪50年代去苏联留学的第一批音乐学人,吴祖强先生从苏联留学归国后,编撰了《曲式与作品分析》一书,作为教材在中央音乐学院乃至全国通用了几十年,成为国内传统曲式与作品分析教学的基石。

杨儒怀教授在此基础上又对英美学派的曲式与作品分析理论体系进行了深入的学习与研究,发现许多教科书或理论书籍均有其独到之处,但也存在着一些问题,比如有的教材中主要以讲授曲式结构为主,并不考虑创作的实际程序与步骤;有的教材存在着对曲式类型分类含混不清的情况等等。

杨先生经过多年的理论学习与探索,终于在1995年由人民音乐出版社出版了他的六十余万字的曲式与作品分析的理论专著——《音乐的分析与创作》,在这本书中他提出了许多新的学术观点。2000年由中国文联出版社出版了他的三十余万字的专著——《音乐分析论文集》;2007年由上海音乐学院出版社出版了他的第三本理论专著——《曲式结构的理论基础论文集》,杨先生在后两本书中将他所撰写的重要学术论文收录其中,例如:《曲式的基本功能与再现四部曲式》、《论回归曲式》、《论边缘曲式》、《变体曲式结构的发展》、《自由曲式结构的形成与发展》等等,这些论文体现了他在曲式与作品分析理论领域所取得的新成果。

本文将分五个方面来着重阐述杨儒怀先生在曲式与作品分析理论体系中所取得的重要的研究成果及其对本领域的发展与拓宽所做出的贡献:

一、经过大量的教学实践与作品的实例分析,杨儒怀先生逐渐意识到某些理论体系的不足与分类的混乱,他试图纠正一些理论上不确切的概念。例如,早期的教科书中有乐段即一部曲式的提法,他认为乐段乃音乐语言的陈述结构,是一部曲式中的一种模式,一部曲式中还有众多的陈述结构作为它的内涵,例如复乐段、连句结构、自由结构等等,他将陈述结构从曲式中分离出来,明确了陈述结构与曲式的区别。另外澄清了动机的概念与理论,他认为动机不论是由字面上来理解或从乐曲的表现来看,它都不应该是音乐语言陈述结构中的最小的结构单位,而是由描绘具有某种特殊重要性格或表情意义的一种音乐语言陈述结构而产生的概念,虽然它通常总是采取较小的音乐语言陈述结构的外形,但并不是在音乐或主题中所有的较小型的音乐语言陈述结构都具有“动机”的功能。②

二、许多曲式与作品分析理论教科书中对曲式类型进行了各式各样的分类法,比如:歌曲曲式与器乐曲之分、小型曲式与大型曲式之分、简单曲式与复杂曲式之分以及声乐曲式与舞曲曲式之分等等。③杨先生则把规范化的曲式结构看成是:从一部到多部、从单式到复式、从简单的组合关系到复杂的组合关系、从单乐章到多乐章的套曲组合模式这样一条有机的、相互关联的,由量变到质变的发展之路。因此在他的曲式学体系中,归纳出以曲式的五种由低到高、由简到繁的组合原则:并列组合原则——再现组合原则——循环组合原则——奏鸣组合原则——套曲组合原则的曲式逻辑体系。在这一体系中把变奏曲式与复调作品的曲式另作分类,名为:附生性曲式。因这两者所体现出来的更多是作曲技术方面的问题,而它们的曲式结构却要依赖于上述五种组合原则来形成。这种对曲式的分类法体现了杨先生将各种曲式看成是互相关联与有机发展的一个整体。

三、与传统的曲式与作品分析理论相比较,杨先生在其论著中创新性地增加了三个重要部分:1.音乐的基本表现手段;2.发展音乐的基本手法;3.音乐语言的陈述结构。这三项内容大大地丰富了传统曲式与作品分析教材的内容,并使得作品分析教学不再只是停留在有限的几种曲式类型模块的辨认上,而是深入到作品的内部,从微观上去探讨音乐作品生成的最基本的参数:节奏节拍、调式调性、音高旋律线、速度力度、音区音域、表情法与音色等等,这些音乐的要素是决定着一个音乐作品的形象及艺术性的重要技术内涵。一个具有艺术性的主题的生成依赖上述的音乐参数,那么音乐的主题生成之后又需要继续往前发展,这时就要利用到发展音乐的基本手法,作曲家只有运用多种多样的发展音乐的手法才能将主题中蕴含着的各种参数发展与壮大,从而形成一个完整的音乐作品。音乐语言的陈述结构是异常多样化的,这就使得音乐作品具有了千变万化与多姿多彩的风格形态。杨先生的这3项理论创意使得曲式与作品分析课的教学更加接近作曲实践,也使得音乐分析摆脱了千篇一律的曲式类型划分的粗略表述,而通过对于音乐作品中诸多音乐细节的分析,阐明了一首音乐作品的基本构成手段与技术特征,从而使得音乐分析更加接近音乐本质。

四、在传统的曲式与作品分析论著中,对“变奏曲式”的分类是很不明确的,有古老变奏曲、自由变奏曲、严格变奏曲、性格变奏曲、体裁变奏曲、装饰变奏曲、固定低音变奏曲、帕萨卡里亚变奏曲、恰空变奏曲以及声乐变奏曲等等说法。这些分类法使各个概念之间相互重叠、彼此抵消,并且有的意义含混、分界不清;有的以历史发展出发,有的又无法从历史上概括。而杨先生把整个变奏曲家族分成两大类:固定基础变奏曲和变体主题变奏曲,它们使用不同的变奏原则与手法。④

(一)固定基础变奏曲里可包括:1.固定低音动机变奏法即(Basso Ostinato);2.固定低音旋律变奏法即“帕萨卡里亚”变奏曲;3.固定高音旋律变奏法即“声乐”变奏曲;4.固定和声变奏法即“恰空”变奏曲;5.固定序列变奏法,从变奏的角度来看,十二音体系的作品都可称得上是序列变奏曲。

(二)变体主题变奏曲可包括:1.严格变奏法即装饰变奏曲;2.自由变奏法即性格变奏曲。

这样明确的分类使得研究者与学习者对变奏曲式有了一个清晰的认识,结束了那种无从下手与概念混乱的分析局面。

五、在规范化曲式的讲授之外,杨先生又延展出变体曲式结构、边缘曲式结构与自由曲式结构之理论,丰富与扩充了传统作品分析的理论体系,形成了自己独特的作品分析理论框架。此理论在教学实践与作品分析的研究上体现了它更为广阔的分析能力、更为开阔的理论视野,它使得曲式与作品分析的学习与研究不仅仅只是停留在分析古典、浪漫的音乐作品上,对于分析晚期浪漫乐派一些较为庞大复杂的音乐现象都有极大的帮助。进入20世纪之后,一些调性音乐及非调性音乐都冲破了古典传统曲式结构的藩篱,而杨先生提出的变体曲式结构、边缘曲式结构与自由曲式结构之理论恰恰契合了这一音乐历史发展的轨迹,尤其是自由曲式结构的理论在20世纪的音乐作品分析中将会被广泛地运用。所谓自由曲式结构并不是所有的结构模式都成为了自由状态,而是作曲家抛弃了传统的曲式结构的方法,创造出不为传统曲式理论所包容的新的结构模式。

综上所述,杨儒怀先生通过他3本重要的学术著作向人们揭示了一个全新的、经过深思熟虑的、系统化的曲式与作品分析理论体系,这个新的体系是以传统的曲式与作品分析的理论为基础,在杨先生教学科研的艰苦努力下,注入了许多新观点、新思路与新的科研成果;这一融会贯通、独树一帜的理论体系使作曲技术理论的研究与学习紧密地与作曲的创作实践与时代进程相结合,有效地避免了许多旧的曲式与作品分析理论体系的局限性、僵化性、脱离作曲实践的分析状况,推动了作曲技术理论的向前发展。

杨儒怀先生学术兴趣广泛、做事认真、研究深入、思维锐利,他在完成了传统的曲式与作品分析理论体系的改革与创新之后,又在科研与教学中增加入许多对20世纪音乐作品的分析,这也是他个人研究与教学的拓展,他认为“对20世纪音乐进行结构分析,更需要从具体的原则出发,因为诸如体裁、和声、调性、主题材料等都会彻底地改变;其他如织体、色彩、配器法、音高或力度等因素将成为结构组合的重要因素,而这些因素只能放在组合原则的观念下进行比较,在很大程度上所得的曲式结构结论也往往属于边缘性的”。⑤

80年代后期他先后在中央音乐学院开设了许多新课程,包括:十二音体系技法研究、20世纪音乐创作的材料技法研究》;英语文献阅读课程:20世纪西方音乐创作、序列作曲法和无调性、20世纪音乐与分析。同时撰文与翻译了多部关于20世纪音乐的作品分析,例如:《在继往开来的创造中展现的十二音序列技法——贝尔格小提琴协奏曲的创作研究》、《二十世纪音乐中的曲式》、《二十世纪音乐写作基础》等论文与书籍。

杨儒怀多次担任外国专家学者讲学活动的英文翻译工作并出任《中央音乐学院》、《音乐研究》的编委及《音乐研究》的副主编;数次获得中央音乐学院优秀教师奖及“三育人”先进个人称号;在中央音乐学院建院40周年、50周年和60周年分别获得“学院创业建设和发展荣誉金奖”、“学院杰出贡献奖”以及“为学院的建设和发展奠定基础做出了重要贡献”表彰证书;2004年获有教育部颁发的国家级教学成果(推荐)二等奖;2007年在第六届中国音乐“金钟奖”的评选中,为表彰其对中国音乐事业做出的突出贡献,被中国音乐家协会特授予“终身成就奖”,其论著《音乐的分析与创作》,在第六届中国音乐金钟奖首次理论评论将评选中,荣获一等奖。至此杨先生的学术研究地位与科研成果得到了多方面的认同与高度评价,他不愧为中国作曲技术理论界一位德高望重的学界泰斗。

①童忠良《作品分析的二元结构 ——读杨儒怀<音乐的分析与创作>札记》,《音乐研究》1996年第3期。

②③④⑤⑥杨儒怀《探求更有机和完整的作品分析教学体系》,人民音乐出版社编辑部编《论曲式与音乐作品分析》,人民音乐出版社1993年版,第7页。

③同②,第2页。

④⑤同②,第22页。

傅涛涛中央音乐学院作曲系副教授

(责任编辑 荣英涛)