一个人的出版革命

2011-12-29 00:00:00

21世纪商业评论 2011年4期

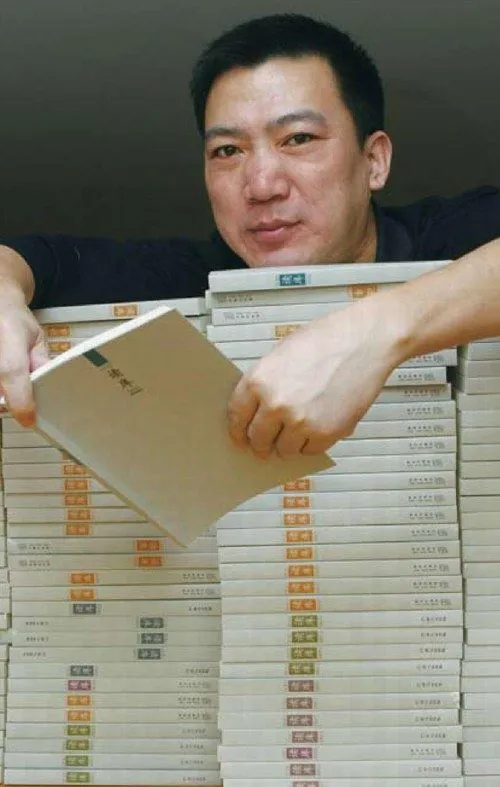

与出版界的诸多“大象”相比,老六以一己之力打造的《读库》则更像一只撬动行业规则的生猛“跳蚤”。

张立宪向一家德国机构如此介绍他主编的《读库》:《读库》每两月出版一期,每期320页,已出版六年,主要刊载文化、历史方面的非虚构文章。这些特稿多在一万字至五万字之间,一些人物、事件和作品通过这样的篇幅得以充分的呈现和展示。

以“一本书本该有的样子”为目标,《读库》在出版业中杀出一条道路。它在产品设计、推广策略和销售方式上大胆创新,仅用六年时间就建立了相当高的品牌认知。很难想象,如果没有对论坛、博客、淘宝店铺等互联网推广手段的有效运用,一个自媒体能度过创业期完成自然生长。

撬动行业规则

“一本书本该有的样子”,是张立宪创办《读库》的初衷。他以一人之力,独立完成一本书的策划、组稿、编稿、设计、印刷、宣传、发行、销售、客服各环节,在国内出版业中创造了一个持续销售的品牌奇迹。张立宪承认自己的成功,得益于在出版业的摸爬滚打。他所历任的校对、夜班编辑、编辑、副主编、主编、社长等岗位,以及报纸、杂志、电视台、网站、出版社等媒体形态,将他打磨成“全科”人才。他不愿被误解为小作坊式的悲壮和忙碌,相反,他认为《读库》的编辑中心制和垂直管理才是更先进、更科学的制度。他害怕被描绘为励志模范,只要坚持梦想就一定能成功的那种。他说:“我不是一个妄想狂,倾家荡产我还要做,做不了还要做的那种人。读库从一开始就把握十足,计算得很清楚之后才做的。”

在中国出版业,一本书的诞生要经历这些环节:编辑、设计、装帧、印刷、推广、销售和回款。出版社会给每一位图书编辑定目标,每年要做一定数量的图书。图书编辑负责联系作者,完成约稿和编辑工作。所有完成编辑的图书,会通过总编室这个枢纽,进入流水线一般的生产环节,完成设计、印刷。最后进入出版社发行部,由发行部负责推广和渠道,使图书最终进入各级书店面对消费者,以代销制的方式销售。张立宪认为其中最大的弊端,在于层层环节之间的阻隔,让最宝贵的信息无法实现自然流动。他说:“谁最了解这本书?一定是编辑或者作者最懂。中国的图书业缺少这个,消费者跟作家之间、跟最懂书的编辑之间信息不能对接。这本书最大的价值在哪里,最大的卖点在哪里,应该给什么样的人看,这里头的环节是断裂的。”

断裂的结果,是生产出一本本让作者、编辑和读者都不满意的书。与电子书不同,纸质书呈现了一本书的物理状态。它应该是一本制作精良,摸上去有质感,从外观设计、纸张、内容版式,彼此呼应共同传递文字精华的读本。这些构成一本书物理形态的元素,如果变成流水线上的作业,势必大打折扣。而一本书的目的,作者或编辑编撰当中的故事,也只能寄希望于发行部那些有经验的员工传递给书店。即使进入了书店,一本书上架的销售周期通常只有两三周。很多书的状态,只能用“在路上”来形容,它们甚至还未开封就被书商退了回去。往往是书没机会露脸儿,读者也见不到书。

张立宪认识到与其寄希望于外部环境的改变,不如自己来做一本书。如他所言:“我是最适合做这件事情的人,没有人比我更适合。”作为一个丛书品牌,《读库》在产品设计、市场定位、内容选择上都贯穿了主编张立宪的意图。从特征上看,《读库》是书与刊结合体的创新,它以书的形态出现,恰好把握了书籍之于读者的情感意义。它设计简单中见功力,每期封面只更改数字,便于在展示过程中加深消费者对品牌的重复记忆。它注重纸张的选择,内文的版式,为一本书的物理形态而较劲。它只收录一万到五万字的中篇读本,强调选题的史料价值。

《读库》作为产品的成功,首先在于它还原了一本书的物理形态。这个标准听来有些讽刺,却是中国出版业的尴尬现状。从成本结构来看,出版社给批发商的折扣以六折计,加上损耗,至多能回收五折。这其中包括10%的版税、20%的印刷成本、20%的管理成本,最后利润可想而知。而一本书的物理成本,通常不超过书价的