突变情境下的决策思维

今天的世界似乎正在失去其连续、稳定、可预期的一面。如何识别和应对“黑天鹅事件”成为关系企业兴亡成败的关键问题。遗憾的是,我们的知识和经验对此并无充分准备。

今天的世界似乎正在失去其连续、稳定、可预期的一面。在自然界和人类社会活动中,突变现象屡见不鲜,如岩石的破裂、桥梁的崩塌、地震、海啸、细胞的分裂、生物的变异、人的休克、情绪的波动、战争、市场变化、企业倒闭、经济危机等。美国数量金融学家纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)在《黑天鹅》一书中指出,黑天鹅事件具有稀有性(小概率)、冲击性(影响大)和事后(而不是事前)可预测性。如何识别和应对“黑天鹅事件”,对我们的知识和经验体系提出了严峻考验,成为关系到企业兴亡成败的关键问题。

“天鹅”的颜色

按照塔勒布所提出的黑天鹅事件的特征,我们将同时具备稀有性、冲击性、事前不可预测和事后可以解释特征的事件定义为狭义(纯)黑天鹅事件,而将只具备冲击性和事后可以解释这两个特征的事件定义为广义(灰)黑天鹅事件,把具备稀有性和广义黑天鹅特征的事件定义为准黑天鹅事件。我们至少可以列举出五种类型的满足广义黑天鹅条件的事件(表1)。

对这些事件的分类和定性很容易引发争议,如甲类事件是否算是黑天鹅事件?与此类似的还有中国独生子女政策的实行、各国的重大立法和政策转向以及战争。它们对于其主要的推动者而言是可以预测、确定会发生的,从这一点来讲类似于白天鹅;但其影响巨大而且难以准确预测,因此也算作黑天鹅。这类事件主要在社会系统中发生,表现为政策和法律的突变。

乙类事件主要表现为自然灾害。丙类事件是社会系统和自然系统叠加导致的突变,目前看来是最黑的天鹅。丁类事件是包括金融市场在内的各类市场突变,而戊类事件乃是技术、产品以及竞争者的突变。

就其独特性、小概率和难以预测性而言,所有这些事件的共同特征都是突变。想想BP机、黑白电视机、算盘制造行业所发生的事情,我们就会明白突变对企业的意义。而今天,报纸出版业、唱片店、录像带租赁、胶卷冲洗业正在成为数字化业务的牺牲品。

遗憾的是,我们的知识和经验对此并无充分准备。

青蛙应对的不是渐变,而是突变

广为人知的温水煮青蛙的故事,突显了人们对突变问题的认知局限。

如今,温水煮青蛙的实验有了新版本:北京一位中学生物老师组织全班同学重做了这个实验。结果发现,当温度逐步升到60℃时,开始有青蛙跳出。水温到65℃的时候,所有容器中的青蛙全部跳出来了。还有好事者将青蛙直接投入开水中,发现青蛙很快死去了。或许,青蛙逃生的关键是:在昏迷和死亡之前,踩到有力的支点以支撑关键的一跃。后一版本的实验结果恰恰说明,缓慢的水温升高不会带给青蛙致命的危险,致命的威胁来自突变,青蛙逃生的关键是突变应对。

实际上,站在青蛙的角度看,一旦被选为实验对象,它的命运就已经发生了突变。而在温水煮青蛙的故事中,我们恰恰把这一关键的前提省略了,因此郑重其事地向听众演绎着“缓慢而细微的变化会带来致命威胁”的结论,忽略了更为关键的突变。企业家们则可能由于类似的认知训练和说教而忽略了致命的突变,想想三株和秦池曾经的辉煌。正是在这层意义上我们说:青蛙不是死于温水,突变决定企业生死。

温水煮青蛙的故事表明我们过度重视了连续变化,忽略了更为重要的突变。更为严重的是,这已经成为了习惯。

突变下的决策压力

塔勒布宣称我们的世界越来越不确定,其他许多学者也认为我们已经处于风险社会。而我们的直接感受就是:天鹅越来越黑、越来越多、越来越大。

这种趋势性变化的基础可能是蝴蝶效应。在全球化和信息化的时代,远方每只蝴蝶每次翅膀的扇动都可能触发黑天鹅的舞蹈。现代社会的企业分工、行业分工、区域分工和知识的分工越来越细,导致企业、行业、区域和专家的相互依赖性不断增强,于是蝴蝶的翅膀变得越来越有力,引致的突变事件增加,使决策者们频繁感受到了巨大的压力和挑战。

决策目标失焦

突变情境下的挑战首先来自决策目标的失焦。在常规的、确定型的决策中,决策者的目标是可以量化的,最优目标是利益最大化或损失最小化。在突变情境下,决策者的目标会失去焦点,甚至无法区别机会和威胁,更遑论目标的最优和次优。

突变结果的不确定更进一步增加了决策者目标聚焦的难度。信息流不稳定,突变初期决策者几乎得不到信息,在引起公众注意之后,信息流量大幅度增加,但关键信息的识别和获得仍然非常困难。突变事件所得到的关注,使决策者的一举一动乃至“不举不动”均被广泛关注,对问题解决的渴望和必须在有限时间内作出决策的要求,都导致他们承受着巨大压力。

官僚体系成障碍

集中的权力和等级制的官僚体系在解决重复和确定的常规问题时是有效率的、可靠的。但在突变来临之际,官僚体系不仅无助于解决问题,反而会成为巨大障碍——层层授权和报告会导致第一手的准确现场信息传递时问过长,浪费采取适宜行动的宝贵时机。

不管是政府还是企业,为了推卸责任、大事化小,都具有隐瞒真相的动机,这会增加公众的恐惧和愤怒,更会引起媒体的关注。一般而言,具有较大消极影响的突发事件会令公众吃惊,而情况的不明和信息的缺乏则会加剧恐惧,恐惧感使人们谋求与群体一致,进而导致恐慌性群体的极化效应。

专家体系失灵

人类的知识体系就像一棵大树,越来越根深叶茂。但面对突变事件,专家体系仍然会失灵。专家判断的有效性取决于他们面对共同的问题,可以获得相同的信息,并且运用相同的理论与逻辑体系分析。学科分类和知识分工导致专家们在各自的专业领域内建立起了确定性的知识、积累了丰富的经验,但一旦跨出该领域或进入交叉领域,专家的知识和经验就会失效。每个知识领域就像是知识大树的一片叶子,而专家们就像这片叶子上的虫子。在这片叶子上呆的时间越久,就越不了解叶子之外的领域。越是多片树叶、多根树枝面临的问题,专家体系就越失灵。面对跨领域的突发事件,专家们往往会有知识而没观点、有资料而没结论。

日本的核泄漏事件凸显了这一特点。地震专家不懂海啸和核电,海啸专家不懂地震和核电,而核电专家不懂地震和海啸。最后,做出关键决策的东京电力公司和日本政府领导则可能不是上述任何一个领域的专家,而他们的决策影响到了成千上万人的工作、生活、健康乃至生命。

显然,要提高突变情境下的决策质量,需要我们在决策思维上进一步调整、适应和转变。

突变情境下的决策思维

发现思维惯性和认知障碍我们已经形成了根深蒂固的思维惯性,首先表现为对不确定性的拒绝和对确定性的迷恋。我们总试图把不确定问题转换为确定问题,然后运用一定的程序和方法来解决问题,乃至将这些流程和规则上升到公司和社会的政策、制度层面。例如,在行政系统的组织设计上逐级对上负责是一项基本原则,也可以表述为一级对一级负责,其隐含的前提是上级总是正确的,下级按照程序和指令执行即可。这种组织只能守成而不能应变。

决策者魅力的重要来源就是乐观和自信的品质,几乎没有哪个决策者会承认自己无知、缺乏经验和不了解真实情况。然而大量有关决策和判断的实验表明,在评价自己的知识、技术、能力乃至运气的时候,多数人都存在过度自信的心理倾向。比如社会心理学家曾经专门针对那些刚刚出过车祸正在医院治疗的出租车司机做过调查:相对于其他出租车司机,你的驾驶技术是在平均水平之上还是之下?结果大多数司机都认为自己的驾驶技术在平均水平之上。

对于突变事件,我们往往会在短期内过高估其影响,从而过度反应,做出恐慌性决策和行动;而随着对突变事件的记忆逐渐淡化,往往又会低估其影响,以至于当下一次类似的突变发生时,仍然做不出适当的反应。

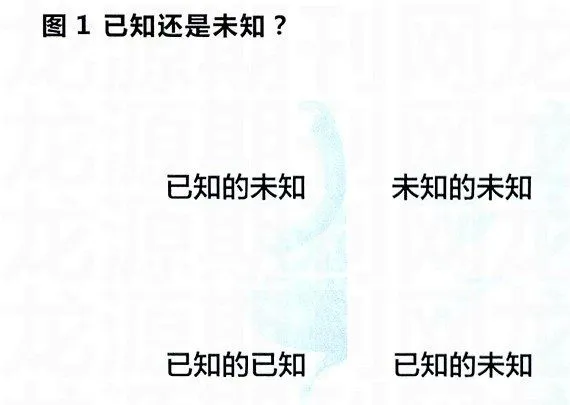

面对“未知的未知”回到前文提到过的天鹅的颜色。图1把我们的知识领域分为四个部分,三个类型:“已知的已知”、“已知的未知”、“未知的未知”。“已知的已知”相当于白天鹅,我们的科学知识和经验主要表现在这个领域。幸运的是,不断的科学探索在扩大这类知识;不幸的是,已知领域的每一次扩大都引起更多的未知。“已知的未知”相当于灰天鹅,这个领域的知识随着系统论、混沌理论的研究,我们开始有所积累,已知的越多,已知的未知就越多。“未知的未知”就是黑天鹅,我们不知道未知的领域有多么浩瀚!

就真正的黑天鹅事件而言,决策者处在比“盲人骑瞎马,夜半临深池”更糟的境地中,因为盲人可能还具有一定关于瞎马和深池的知识或经验。除了类似抛硬币作出随机选择,或像古人一样依据占卜而行,我们还可能作出具有一定质量的决策么?

对此不必过于悲观。对于那些稀有到整个人类社会只会经历一次的突变事件而言,决策只能依据基本的价值观做出,如法国大革命、美国独立战争、中国加入WTO等;对于那些普通人很少经历、却可能在人类历史上多次出现的突变事件而言,我们需要迅速确认突变的类型,积累知识,总结和传播应变的经验和技巧,并确保能够跨代传播,如1975年以来的三次核泄漏事件和大萧条。对于类似非典和H1N1流感一类的突发事件,人们一开始处于无知状态,公共健康和安全应该成为首要的目标,及时公布信息但可以推迟决策,以等待专家系统获得解决问题的知识;知识获得后,需要在全球范围内迅速共享知识。对于类似地震和海啸一类的自然灾难,在通过专家系统改进短期预报的同时,防灾减灾的知识和技巧需要得到重视和传播。汶川地震中的“范跑跑现象”实质是当事人在地震灾害方面知识、经验和技巧的缺乏,对此事件的道德反省无益于在将来减少地震导致的死亡。对于以金融危机为典型的市场突变和企业产品和技术系统的突变,其影响主要体现为财富、收入和竞争地位的再分配,政策制定者和企业家决策的首要任务是识别风险和机会,进而采取扩大收益和减少损失的对策。

拥有类动物的再生功能决策者在突变情境下要避免当局者迷,要像旁观者一样观察判断形势,确保在准确判断出轻重缓急的基础上做出决策。要首先识别突变的类型,然后根据知识、经验和信息的匹配程度作出判断。为此,决策者需要具备在瞬间看清事物本质的能力。

有时需要反其道而动。当直接追求的目标或实现目标的途径无法达成时,切忌固执,不妨从对立的方向寻找对策。如在日本核泄漏事件中,判断难以达成维持核电站的目标后,应该转向如何放弃核电站才能减少其危害。

突变情境下需要开放、透明、可信的信息披露体系,需要尽快建立共享知识的专家系统。在信息和知识缺乏的情况下,可以推迟形成观点和作出结论。

与政府官员相比,中外企业家们在探索突变情景下的决策智慧时走在了前面。大量突变事件表明,企业家在突变情景下的决策质量直接导致了企业的生死成败。次贷危机中溃不成军的华尔街投资银行,和在危机中获得了37亿美元个人收入的对冲基金经理约翰·保尔森(John Alfred Paulson)之间的差别,就在于对市场突变的认知和据此展开的行动。

在中国企业中,万科集团已经将不确定问题纳入战略决策层面,并形成了公司决策者之间的分工。早在郁亮出任总经理的时候,王石和郁亮就达成了这样的共识:董事长只管公司不确定的事情,总经理则管公司确定的事情。

善于通过技术和产品突破取胜的美国3M公司不仅使自己在战略层面上与突变兼容,而且探索出了有利的企业文化和组织系统,积累了技巧,尽可能避免用确定的程序和规定去管理不确定性。3M在组织结构上采取不断分化出新分部的分散经营形式,新分部拥有独立性与自由度。在管理层级上,新分部与原有部门平级,每一个新分部下又包括数个事业开发小组,这在3M被称为“迷你公司”,为新业务提供了适宜的成长环境。当一种创意被正式采用后,由提出创意者负责组建事业开发小组,选择参加小组的成员。这种专门小组具有三项重要特征:由各种专门人才全力共同参与,任务无限期;全是自愿者;具有相当的自主权。“自愿者”一条还包括,那些没有被选中参与小组但对项目有兴趣的研究人员,可以利用自己15%的工作时间加入开发小组研究工作,这加快了技术交流和创新产品的开发速度。

在企业文化上,3M公司制定弹性目标,即目标不多并保持较大的弹性;管理人员要对迷你公司有容忍能力,允许研究人员坚持己见;在员工已作好创新的思想准备后让他们开始工作,但创新主要靠员工的动力。这些原则都成为允许无计划的变化发生的关键。

3M不是根据市场规模来选择创新构想,而是认可在前景未明时不确定性创新的价值。它有很多实用主义的小原则,例如“制造一点,销售一点”和“采取小步骤”,可以避免规模化导向对创新的扼杀,确保所有可能成功的创新都能得到必要的投资。唯此才能创造一个不错过任何“意外”的环境。

3M在创造和引导突变、将突变转化为商业机会方面的成就无以伦比。就应对突变的有效性而言,大型组织和金字塔形组织未必有效,而3M这种拥有类似动物再生功能的组织则可能是努力的方向。部分组织在突变中受到损害乃至消失不会危及整体,新的组织会不断生长出来。

面对突变,我们的所知和所为仍然有限。专利制度可能是在社会领域激励和引导突变的唯一令人欣慰的成就。而对科研人员按照时间进行计件考核的制度,则几乎是将黑天鹅当做老母鸡饲养。

与突变共生,我们前面的路仍然漫