我国国有企业融资结构变迁与融资模式转变研究

齐艺莹,吴 宪

(1.吉林大学 经济学院, 吉林 长春 130012;2.吉林艺术学院 影视学院,吉林 长春 130012)

我国国有企业融资结构变迁与融资模式转变研究

齐艺莹1,吴 宪2

(1.吉林大学 经济学院, 吉林 长春 130012;2.吉林艺术学院 影视学院,吉林 长春 130012)

企业融资结构对治理结构具有十分重要的影响。当前我国国有企业融资结构存在的主要问题是资产负债比例过高,缺乏资本结构优化的有效机制,导致企业效率低下。因此,必须转变融资模式,通过发展资本市场,特别是企业债券市场,来拓展国有企业的直接融资渠道,推动企业资本结构的优化。

国有企业;融资结构;融资模式

一、问题的提出

企业融资结构一般也称为资本结构,它是指企业取得的长期资金的各项来源组合及其相互关系。企业的长期资金来源一般包括所有者权益和长期负债,因此资本结构主要是指这两者的组合和相互关系。具体来说,企业的资本结构就是指由企业采用各种筹资方式而形成的全部资金来源中负债(债权资本)与所有者权益(权益资本)之比,它与企业财务管理的目标有着极为密切的关系。企业财务管理的目标在于实现企业价值最大化,而企业价值是指企业所发生的有价证券及其它未支付债务的市场价值之和,这就要求在一定的风险约束下,企业应寻求投入成本,包括融资成本最小化的融资结构。所以,研究企业资本结构问题的目的就是要通过一定的融资安排能使企业资本成本最低,企业价值最大。

对企业资本结构问题进行系统化理论分析的研究始于20世纪50年代美国的米勒和莫迪利安尼提出的MM定理。该定理提出,在严格的假定条件下(企业投融资决策相互独立、无税收和破产风险、有效的资本市场等),企业价值与资本结构无关。此后,研究者们逐渐放松了对MM定理的约束条件,在分析中先后引入所得税、代理成本、破产风险和非对称信息等因素,对企业的融资偏好、结构与企业资本成本、企业价值的关系进行更加具有科学性和现实性的研究,为企业通过合理的融资决策,实现企业价值最大化提供了有价值的分析方法。

改革开放以来,我国国有企业在对国家经济做出重大贡献的同时,其自身发展和体制转换中长期积累形成的深层次矛盾也日益显现。国有企业资本结构中暴露出的严重问题,就是国有企业资产负债比率过高,企业经营风险和破产风险增加,削弱了国有企业的融资能力,因而也阻碍了企业的进一步发展,成为制约国有企业改革进一步深化的重要因素。更为严重的是,国有企业过度负债、资产质量低下是直接威胁其生存的一大隐患。

在市场经济条件下,特别是在存在资本市场的环境中,我国国有企业融资结构是否合理,关系到国有企业的经营绩效和企业经营者的行为优化。同时,国有企业过高的负债结构,反映到金融领域,就是银行的不良债权增加,降低了资金流动性,积累到一定程度,容易引发金融风险。因此,优化国有企业融资结构以及创新融资模式是关系到国有企业可持续健康发展的关键问题。

二、我国国有企业融资结构的历史变迁及现实特征

(一)我国国有企业融资结构的历史变迁

我国国有企业融资结构的历史变迁大致经历三个阶段:一是计划经济时期的财政拨款型融资机制,二是改革开放初期至20世纪90年代中期经济转型时期的银行贷款型融资机制,三是20世纪90年代中期我国资本市场出现以后的市场调节型融资机制。

改革开放以前,国有企业固定资产投资完全由国家财政拨款,既包括企业的资本金,也包括本应由负债来供给的流动资金,因而国有企业负债率非常低,属于以国家为主导的财政融资结构。

1983年以后,为了加速资金周转、提高资本的运营效率和国有企业经济效益,国家把财政资金的无偿供给改变为银行资金的有偿使用,实行所谓的“拨改贷”。虽然实行“拨改贷”客观上是由于国家财政预算无力承担全部基本建设拨款的原因,但是“拨改贷”的初衷和效果是非常好的。一方面,“拨改贷”在改变国有企业只重视生产,不重视市场、不重视效率的传统观念上起到了积极的作用,是计划经济向市场经济过渡的一个良好开端;另一方面,“拨改贷”的贷款利息率低于银行贷款的正常利息率,尤其在“拨改贷”初期,“拨改贷”利息率明显低于国有企业资产报酬率,不但不会造成国有企业沉重的债务负担,而且对于合理调整国有企业资本结构、提高企业经济效率起到了正面作用。

20世纪90年代以来,随着我国资本市场的建立及逐步完善,符合条件的一些大中型国有企业陆续开始通过证券市场进行股权融资,这在很大程度上拓宽了国有企业的融资渠道,使得国有企业的融资方式开始朝着多元化的方向发展,实现了内部融资与外部融资、直接融资与间接融资、股票融资与债券融资等融资方式混合发展的新格局。

进入21世纪以来,随着国有企业改革进程的不断深入,我国国有企业的发展有了很大变化。根据中国财政年鉴的数据,1998年我国国有企业有23.8万户,2000年这个数量减少到19.1万户,到2009年又减少到11.1万户。虽然国有企业在总体数量上有所减少,但是总资产规模却在不断扩大。1998年我国国有企业的资产总额约为13.5万亿元,2000年增加到16万亿元,2009年则达到53.4万亿元。从国有工业企业的情况来看,根据中国统计年鉴的数据计算,2001年我国国有及国有控股工业企业在全国国有及规模以上非国有工业企业中的企业户数比重为27%,产品销售收入所占比重为47%,利润总额比重为50%;2006年,户数比重减少为8%,主营业务收入约占32%,利润约占44%;到2009年,户数比重虽然已经不足5%,但是主营业务收入仍占28%,利润约占27%。

随着国有企业融资结构的多元化发展,国有企业资产规模也在不断扩大,但是国有企业的效益却没有达到预期的效果。20世纪末和新世纪初,我国国有企业的效益普遍下滑,1998年国有企业的盈利面只有31.3%,虽然近年来国有企业的盈利面有所提高,但是仍然只占50%左右。出现这一问题的原因之一,就是我国国有企业的融资结构不合理的问题依然很严重。

(二)我国国有企业融资结构的现实特征及对企业效率的影响

目前,由于国有企业的规模和实力发展迅速,企业对资金的需求量越来越大,许多企业注重拓宽融资渠道,纷纷加大股权融资的力度,使得企业的融资结构同过去相比有了很大程度的改善,呈现出以下三个主要特征。

1.资产负债率偏高,流动比率偏低

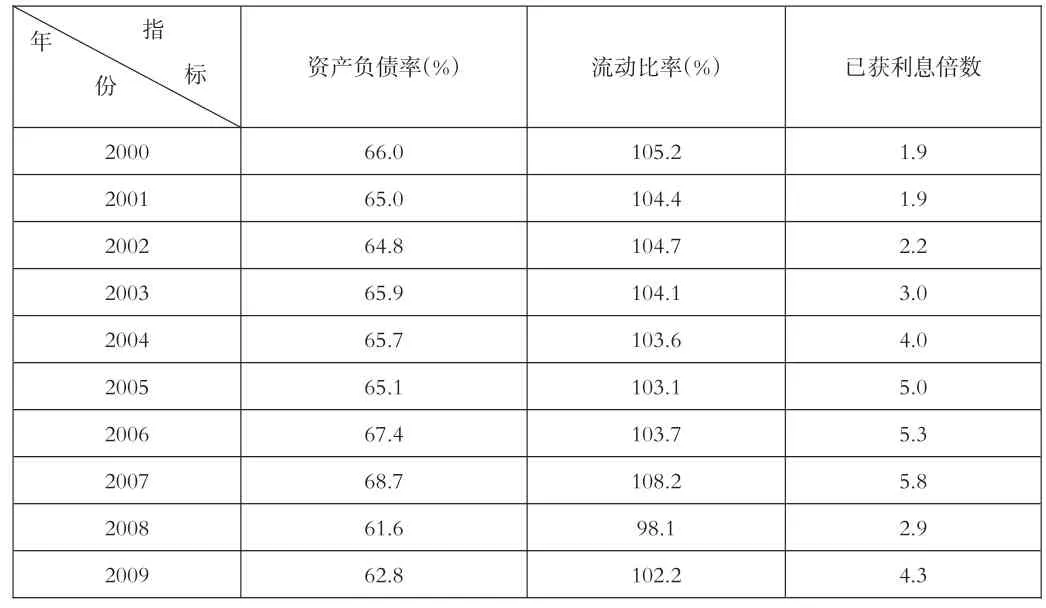

表1 我国国有企业主要财务指标

根据表1的数据,首先,从资产负债率来看,近年来我国国有企业的资产负债率一直保持在60%以上,其中最高年份为2007年的68.7%,最低年份为2008年的61.6%,这与上世纪80年代的情况相比,显然有很大程度的提高。从财务管理的角度分析,负债越多对企业越有利,同时也说明企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力越强。所以,很多企业在一定程度上偏好于利用负债进行融资,从国际经验来看这也是现代企业融资的一种重要手段。其次,从流动比率来看,近年来几乎都达到100%以上,说明我国国有企业的资产流动性还比较高,短期偿债能力比较强。但是,比照200%的国际标准,显然我国国有企业的流动比率远远低于国际标准值,说明企业存在着偿还短期债务的危机。再次,从已获利息倍数来看,自从2003年以后该指标都达到国际标准的3倍以上,表明企业的当期收益支付利息费用后可以负担到期本金的偿还,说明近年来我国国有企业的偿债能力较强。

2.股权结构不合理的现象依然存在

股权结构是指企业各股东的持股比例安排。我国的股权结构最早是按照所有制性质设计的,主要包括国家股、法人股、个人股和外资股等四类股权。在2005年股权分置改革之前,上市公司股权结构的明显特征就是国有股“一股独大”现象普遍存在。有数据表明,在1998年中期,我国上市公司的股权结构为:国有股占48%,法人股占16%,职工股占2%,公众股占23%,特种股占11%。[1](P65)由此可见,当时的国家股和法人股在上市公司股本结构中处于绝对控制地位。

随着2005年我国股权分置改革的开始,上市公司的股权结构虽然呈现分散的趋势,但是在2008年之前仍然是高度集中的。邓辉(2008)经过实证研究发现,沪市、深市A股上市公司中第一大股东持股比例为50%以上的分别占22.87%和18.29%,处于绝对控股的地位;第一大股东持股比例20%以上的公司占比更是分别高达84.95%和86.52%,并由此推断,我国上市公司股权结构总体上是由高度集中模式向相对集中模式演变。[2]目前,虽然我国股权分置改革已基本完成,但是从2010年上海证券交易所统计年鉴提供的数据来看,我国各类投资者持股比例仍然显现为高度集中的局面,数据显示,2009年末我国一般法人和专业机构的持股市值占比高达73.53%,而自然人投资者的持股市值仅占26.47%。①

3.企业的内源融资情况逐步得到改善

从欧美发达国家企业融资的经验看,企业的融资结构应该以自有资金为主,以借入资金为辅,企业内部融资比例高达60%以上。但是我国的情况却相反,一般来说,企业的内源融资来源于留存利润和折旧。在1993年以前,我国国有企业的固定资产折旧率仅为2%,而需向国家上缴的所得税税率则高达55%,严重制约了企业的自我积累能力,导致企业自我扩张的融资机制难以形成。20世纪90年代末,我国国有企业的资本金比率只有20%左右。[1](P69)

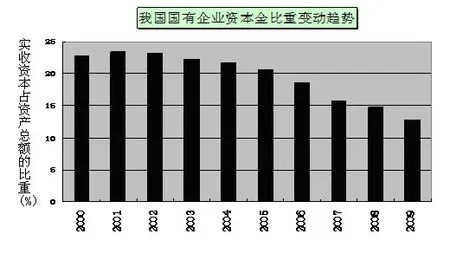

进入21世纪以来,为适应快速发展的科学技术和技术创新的需要,我国国有企业普遍提高了固定资产折旧率,在一定程度上为企业增加了技术改造资金,同时,政府对国有企业的所得税税率也有所下调,为企业扩大内源性融资提供了政策支持。但是也应注意到,虽然近年来我国国有企业的股份制改造取得了巨大成效,股权融资逐步成为企业对外融资的主要方式,甚至一度出现国有企业股权融资偏好的倾向,但是近年来国有企业的实收资本占资产总额的比重却呈现出下降的趋势(见图1),说明企业直接融资的比例有逐年降低的发展势头。

图1 2000-2009年我国国有企业资本金变动情况②

由上述分析可见,我国国有企业在一定程度上还存在资本结构不合理的现象,由此导致的主要问题体现在以下几个方面。一是因过度负债丧失进一步举债的偿还能力,致使企业中断流动资金供应,难以继续开展正常的生产经营活动。二是过度负债使企业账面上的净资产过低,因而影响到公司制改造、企业购并、中外合资经营等。三是国有企业的过度负债将导致金融机构的呆账、坏账过大,严重影响了国有商业银行的经营业绩。

三、优化我国国有企业资本结构及转变融资模式的对策建议

从理论上讲,企业的资本结构可以通过三个途径来影响企业的行为。一是企业资本结构可以影响企业的经营成本。二是企业资本结构可以影响治理结构,它会对企业经营者构成竞争压力,促使经营者优化自身行为,从而有利于提高企业经营绩效。三是资本结构可以影响资本市场的运行,从而在宏观上影响经济增长。

从目前我国国有企业资本结构的现状出发,优化其资本结构应注重两个方面的问题:一是增加企业的内源性融资,扩大企业自身资本的积累;二是减少企业负债,改善国有企业的资产负债结构。

首先,增加企业内源性融资的方式,主要应通过扩大盈利来增加企业的留存利润,也可通过节能减排等节约成本方式来实现。具体包括扩大企业投入、降低成本、控制费用、提高存货周转率、提高应收款周转率等。

其次,减少企业负债进而改善国有企业资产负债结构,其主要途径就是大力发展债权融资并且有重点地发展股权融资。对于具备偿债能力的国有大型企业,经过符合资质的中介机构评估,可在国家批准的额度内发行企业债券;而我国股权分置改革以后,国有股可以上市流通,为国有企业股权融资发展提供了强有力的制度保证,大大拓宽了国有企业的融资渠道。

相关理论研究表明,在市场经济条件下,企业融资结构的选择顺序理应为:内部积累→银行贷款→发行债券→发行股票。企业最优的资本结构是使得股权融资和债权融资两种融资方式的边际代理成本相等,从而使其总的代理成本最小。目前我国债券市场极不发达,而股票融资却发展迅速,因此必须进行相应的金融制度改革,转变国有企业的融资模式。应大力发展企业债券市场,鼓励符合条件的企业发行债券,提高企业债券融资比重,以此建立合理的企业融资结构。

最后,在调整和优化国有企业资本结构过程中我们还要注意到,企业资本结构问题的解决不应只着眼于企业融资决策问题,更应从社会经济体制、企业制度、资本市场发展状况等方面分析国有企业资本结构优化的制约因素,分析它们对企业资本结构的影响。这是目前我国国有企业资本结构问题分析的重心所在,实际上也是对资本结构问题研究的拓展和深化。我国从20世纪90年代就开始进行“优化资本结构”试点,并实施了若干充实企业权益资本的政策法规,但效果并不尽如人意。这说明,仅局限于资本结构本身的改善,并不能从根本上解决国有企业资本结构问题。因为这不仅是资本结构本身的问题,更主要的是导致不良资本结构的体制及市场机制方面的问题。只有解决好这个问题,才是企业资本结构优化得以进行的前提。

[1]杨运杰.国有企业融资结构与企业效率研究[M].北京:中国经济出版社,2007.

[2]邓辉.我国上市公司股权集中模式下的股权制衡问题——兼议大小非解禁带来的股权结构转型契机[J].中国法学,2008,(6).

[注 释]

①上海证券交易所统计年鉴(2010卷),第394页。

②根据2010年《中国财政年鉴》第462-463页相关数据计算。

F275.1

A

1008-8466(2011)06-0043-04

2011-09-05

吉林大学博士科研启动基金项目《融资制度创新与国有企业治理结构改革研究》(2006BS12)研究成果

齐艺莹(1965— ),女,吉林长春人,吉林大学经济学院副教授,经济学博士,主要从事金融理论与政策研究;吴宪(1989— ),女,吉林长春人,吉林艺术学院影视学院学生,东北师范大学经济学院经济学专业学生(第二学历),主要从事发展经济学研究。

解梅娟]