论葡澳时期澳门社会治理的法团主义模式

马志达

(北京大学 政府管理学院,北京 100871)

论葡澳时期澳门社会治理的法团主义模式

马志达

(北京大学 政府管理学院,北京 100871)

近年来,研究澳门的学者用法团主义理论对葡澳政府的管治进行解释,指出葡澳政府的管治模式实际上是法团主义模式。①参见娄胜华:《转型时期澳门社团研究》,第94页,广东人民出版社2005年版。

一、葡澳时期法团主义的实践内容与经验

1849年葡督亚马留将中国驻澳官员逐出澳门,澳门的管治权完全落入葡萄牙殖民者手中,葡萄牙开始在澳门实行殖民统治。但是,由于受语言文化、风俗习惯等诸多差异的阻隔,葡澳殖民当局对华人事务直接管治的努力遭受挫折,迫使葡澳政府转而寻求间接方式来实现对华人事务的管理。葡澳当局的间接管治模式可以称做为“软殖民体制”。“软殖民体制”无法依靠自身力量和能力完成对一个多元异质社会的严密控制,从而在政府与居民之间留下了大片管治空间或缝隙,需要一种体制外力量去填补。在澳门,这种体制外力量就是各种各样的社团组织。通过这种方式,澳门实现了葡澳当局自上而下和社团自治自下而上治理的有机结合,维护了社会秩序。

(一)供给部分公共品

长期以来,澳门实行自由港和自由市场经济政策,政府奉行不干涉政策,向社会提供的公共产品和服务仅限于国防、司法秩序、财产所有权等极其有限的范围,基本不介入社会民生事务,并没有提供基本社会保障与社会福利。为此,澳门许多华人社团都致力于向市民或会员提供教育、医疗、赈济等公共物品或准公共物品,如同善堂、镜湖医院慈善会等社团所提供的慈善、赈济、医疗服务;中华教育会、工联、中华总商会、同善堂、镜湖医院慈善会等社团所提供的“义学”与免费或低收费的教育服务;街总、工联、妇联等社团提供的社区服务、托儿服务、家庭服务、老人服务、临屋服务等多项社会服务,等等。直到1980年代,葡澳政府才开始大规模地进入社会福利领域,建设公共设施,资助民间社团发展社会化服务,进入政府与民间共同合作、相互弥补提供公共服务的新阶段。

(二)表达与维护会员利益

澳门许多社团章程,哪怕是仅有极其简单的条文,也会列有“会员权益保障”的内容,如澳门各区街坊会的宗旨是“团结坊众,服务社群。发扬人助自助精神,关心社会,维护居民合法权益,办好有关文康、福利等事业”②见《澳门街坊会简介大纲》(未注明日期),该文件注明“街坊总会”宗旨与各区街坊会宗旨相同,查“街总”章程,虽无明确字样,但含“权益保障”之意。。寻求社团提供集体性的权益保障是生活在葡澳政府管治下的多数华人的共同选择,开展会员以及相关人的权益保障成为澳门许多华人民间社团的基本活动。通过这种权益表达与维护活动,使得社团可以成为凝聚不同阶层利益的载体,实现利益维护的集体化,有助于利益协商机制的形成,避免社会原子化利益维护的散乱甚至对抗格局的出现,从而实现政府对社会的有序控制。

(三)社会整合

葡澳时期,澳门大量的社会矛盾都是通过社团予以化解,从而实现社会有序发展。社会调解是澳门民间社团社会整合功能的重要反映。在澳门,华人社团承担的社会调解涉域广泛,个人的、家庭的、群体的、官民之间的,甚至介入中葡两国之间的外交冲突。不同层次的社会矛盾与冲突可以由相应层次的民间社团调解。社团内部会员之间的纠纷通常可以在社团内得到协调,相同利益群体内不同利益主体间矛盾可以由功能区域内社团间相互协调裁判,不同社会利益群体之间的纠纷(如劳资纠纷等)可以由功能区域内代表性社团进行调解,同样,不同性质的社会不稳定根源可以由相应社团去化解。根源于贫困与灾害的,由慈善性社团去化解;根源于现代化的,由现代性社团(如行业性协会等)去化解;根源于社区发展的,由社区类社团(如街坊会)去化解;根源于合法性的,由代表性利益团体去化解。①参见娄胜华:《转型时期澳门社团研究》,第339、318页。

二、葡澳时期法团主义治理模式的局限

在葡澳政府时期,政府与社团的协商主要局限在政府与执政盟友之间(即政府与核心功能性社团之间)的联盟协商,这就产生了协商在功能、政治与社会层面的局限性。在功能上,协商主要是对核心功能性社团利益的协调与庇护,是盟友之间的利益分肥;在政治上,协商主要体现为盟友交换,公民与边缘社团参与不足,民主性不高,削弱了公民的政治效能感和对政府的信任度;在社会层面,政府是自上而下的权威主导,社团其实是政府的代理人与办事机构,自下而上的利益表达功能得不到发挥。

(一)民意回应性不高

在葡澳政府时期,政府与社团的关系是一种差序格局。政府与部分功能社团结成执政联盟关系,功能性代表社团是连接政府与社会成员的中介性社会单位,如工商界的中华总商会、劳工界的工联、教育界的中华教育会等。在葡澳时期,政府与社团的关系成为一种“蛛网结构”。④参见娄胜华:《转型时期澳门社团研究》,第339、318页。“蛛网结构”实际上是一种权力与利益分配的差序格局。在差序格局的政府与社团关系结构中,政府对社团的权力授予与利益输送行为首先是在政府的功能性社团等核心社团进行,其次才是次级功能性社团等非核心社团等组织,呈现出先后、层次、程度等的不同。这导致政府的地位授予与资源输入在社团间的不均衡分布,政府与社团关系体现出“政府——核心社团”的紧密联系与“政府——核心社团——非核心社团”的松散或间接联系。因此,政社合作局限在小范围的亲政府核心社团协调与利益整合,而对于那些在政府与社团关系“蛛网结构”边沿或外围的社团以及不为社团所代表的大众的利益,则被忽视或漠视。囿于这种差别化的交换关系,导致政府与社会的合作局限在功能性社团间的利益协调,不能反映社会公众利益诉求,政府的民意回应性较差。社团越来越像政府机构而显得官僚化,社团离政府越来越近而离社会越来越远。

在界别功能性社团主导的政社格局中,政府的施政主要反映部分核心功能性社团的利益与价值(甚至是这些社团领导人的利益与偏好),而非主流民意,葡澳政府的公共政策的民意回应性较弱。澳门的重大政策并不来自民众、民意,澳门居民也不在政府中占据一席之地,更缺乏向政府表达意志的政府通道。这也导致澳门华人市民的政治意识和参与程度一直偏低,对政治体制的组织运作关心和认识不足,由此所导致的是对政府的不信任感和疏离感。同时,市民对政府的满意度也不高,从而削弱了政府的行政合法性。

在回归前澳门所做的一次社会调查中,澳门市民对葡澳政府的满意程度仅为22%,而36%的市民则表示不满。

因此,为提高政府施政的民意回应性,法团主义模式不应是差序格局,应该从社团合作走向社会合作,使施政方针真正反映社会主流民意。

(二)削弱公民政治效能感

吸纳华人富豪代表进入政府,与其形成执政联盟关系,是葡澳当局实行以华治华、葡华共治的治理策略。而华人代表为了维护自身利益的需要,也接受葡澳当局的策略,采取合作的行为。华人参与澳门政治的过程呈现出从完全排除在外到个别性吸纳、从有限的小规模参与到全体华人取得公民权的渐进性特征。澳门华人精英代表呈现固化的趋势,即一旦成为华人代表,将拥有越来越多的行政与组织资源,这些资源又进一步固化其精英代表的角色。同时,华人精英只能以社团为渠道参与政治,不能以个人方式参与政务。这种以社会团体为依托的政治吸纳方式有效地保证了政治参与的秩序性,但不利于个人利益的多元化表达。调查显示,在这种社团联盟政治的格局中,作为公民的政治效能感受到严重的削弱,公民对影响政府信心不足,从而削弱了其民主意识与行动能力。

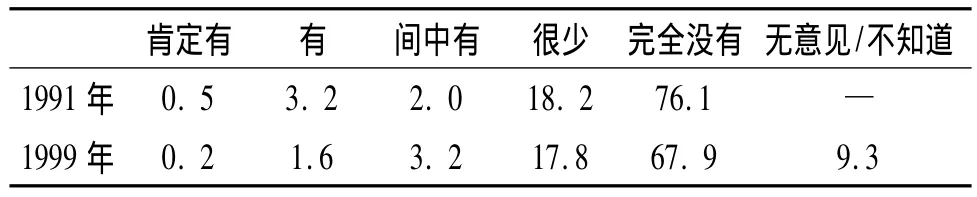

1991年在澳门进行的问卷调查(您觉得您有能力去影响澳门政府的决策吗?)结果显示,澳门人对他们能否影响政府决策完全没有信心。这种对政府决策表示的无力感(powerlessness),明显影响澳门人的实际政治行为,如对政治参与过于被动及欠缺积极性。8年过后,澳门人的政治效能感改变不大,如表1所示。

表1 澳门人的政治效能感:您觉得您有能力去影响澳门政府的决策吗?(%)

(三)降低公民对政府的信任度

葡澳当局的政社合作实行的是亲疏有别的盟友合作,听取的实际上是执政联盟社团的利益诉求,施政方针反映的大多是联盟社团的利益与价值。对于社会公众来说,这种行政过程可以通俗地归纳为“小圈子政治”或“圈内人分肥”。对于这种圈内人利益分配的机制来说,边沿社团和社会公众既不满也无可奈何,催生政府是少数人的政府的观念,从而降低对政府的信任度。调查显示,对于葡澳政府的信任度,只有三成的受访者明确表示信任葡澳政府。①钟庭耀、马嘉莉、李博仪:《港澳两地回归前民情比较》,载吴志良、杨允中:《澳门2000》,第270页,澳门基金会2005年版。

出于对葡澳政府的不信任以及缺乏进入主流话语渠道的合法性机制,华人在政治的表达上处于沉默阶段,首次立法会选举共计登记选民3 647名,华人不及200人。正如该届澳督李安道所言:“这个立法会的组织,基于各种不同的原因,仍未包括澳门社会的所有阶层。”②载《市民日报》1976年7月16日第1版。(其实未包括的主要是华人社会。)到1980年的第二届选举,登记选民总数也仅有4 195人,约为澳门人口的1/8,参与率之低尤其是华人冷漠参与的事实说明澳门华人个体依然对政府持不信任态度或者远离政治,并未融入政治生活表达利益诉求。这说明,作为政府的代表的联盟社团没有得到市民的政治信任以及社团与市民间的互动仍未能得到充分发展。其中一个问题是圈内协商的封闭性减弱了决策的民主性,它只能促成圈内人的商议与互动。③娄胜华:《社团与政府:策略性合作伙伴关系》,澳门日报,2007-08-22。

信任感的缺失与社团结构及其利益调整的综合作用,使联盟社团的社会协调能力大为下降,边缘社团的社会行动不断增加。新的利益关系与利益矛盾导致原来不同社团之间紧密的政治合作关系出现调整与分化。

三、结语与讨论

法团主义的有效性与社团的自主性、独立性关联密切。从一般意义上说,社团等非营利组织的产生是社会发展到一定程度,社会利益分化和社会民主推进的必然结果。因为社会利益分化和社会政治的民主化,必然会导致社会力量的上升,而非营利组织正是社会力量的重要载体。但是,在非营利组织发育和发展过程中,所在国家或地区的社会、经济和政治结构对其组织功能的实现或发挥产生很大的影响。在那些社会力量和社会自治传统较强的国家或地区,由于政府与社会的二元紧张关系结构已经形成,社会、经济和政治结构有利于非营利组织的成长与发展,因而具有较强的独立性,其志愿性、自治性和自决性也较强。在这些国家或地区中,政府与非营利组织的合作较为有效。

但是,葡澳时期的大多数功能性社团受控于政府,在组织合法性、资金等方面对政府形成依赖,自身的独立性较差。实际上,社团功能呈现“拟政府化”的特征,并具有行政化色彩。社团的行政化是指该组织行使的职能大多为政府职能的延伸或政府交办的事务,自身自主性和主动性不够;组织内部的组织结构等级制明显,官僚化色彩浓厚;社团与政府的关系为从属关系,成为政府的“一条腿”。在这样的政社关系结构中,政府是社团的上级,社团是政府的传声筒,这必然削弱社团在会员甚至市民利益与价值表达的功能,导致片面追求迎合政府意志,而对基础群众的基本诉求和权利保障考虑不到,使公众对社团的满意度和支持率降低,从而降低了法团主义模式在当时澳门社会整合上的有效性。

马志达(1974—),男,广东南海人,北京大学政府管理学院博士研究生。

2011-04-01

C916

A

1000-5455(2011)03-0154-03

【责任编辑:于尚艳】