“幸福”研究何去何从——来自半个世纪“幸福”研究的启示与反思

严标宾,张兴贵

(1.广东外语外贸大学 国际工商管理学院,广东 广州 510006;2.广东外语外贸大学 粤商研究中心,广东 广州 510006)

“幸福”研究何去何从

——来自半个世纪“幸福”研究的启示与反思

严标宾1,2,张兴贵1

(1.广东外语外贸大学 国际工商管理学院,广东 广州 510006;2.广东外语外贸大学 粤商研究中心,广东 广州 510006)

文章梳理了半个世纪以来,幸福主题在经济学、社会学、教育学、心理学等具体学科领域的研究概况,同时对这些研究存在的问题进行了较深入的分析和思考,以期为幸福主题的后续研究作抛砖引玉之警示,激发更多创新性的相关研究。

幸福 具体学科 启示

一、引 言

追求幸福和快乐是人的天性,这一判断似乎具有不证自明的公理性。正如林剑(2002)指出的,如果从人类总体来看,我们能够相信这一命题的真理性,因为追求幸福是人类作为一个族类总体的终极目标,正是这一终极目标,激发出人类改造世界的无限激情,牵引着人类社会从低级到高级的进化与发展。因此,在科学研究的长河中,似乎还没有哪一个主题如幸福这样吸引了学者们长时期的关注,以及受到多学科领域的研究者的共同青睐。为了更好地理解这种状况,我们可以大致将这种关注和青睐分为两个阶段,第一阶段是思辨研究,第二阶段是实证研究。

思辨阶段的探讨有过漫长的历史,大致始于人类文明的第一次鼎盛——东方文明以中国春秋战国时期的思想争鸣为标志,西文文明则以古希腊时期的文化碰撞为标志。这些思辨关涉的主要是两个问题,即“幸福是什么?”(包括幸福的要素是什么?规定幸福的标准怎样等)和“怎样才能得到幸福?”(包括幸福的根源在哪里?幸福与祸、凶的关系怎样等)。令人费解的是,尽管这些思辨中蕴含着许多真知灼见,它几千来年的持续探索却仍然没有为人们找到满意的答案,无法很好地诠释幸福。既然这样,那么要么是这种方式还需要更多、更长的时间才能使幸福研究获得更好的结论,要么是这种方式由于自身的局限性根本无法完全穷尽幸福的内涵。对于前一种假设,学者们已经没有耐心了,与其沿袭哲学思辨的方式花费遥遥无期的时间来挖掘幸福的内涵,不如寻找新的方法,从新的视野中去解读幸福。

于是,在20世纪中后期,随着科学研究范式的转变和具体研究方法的改进,幸福的哲学式研究也相应地找到了实证的依托,幸福的量化研究变成可能。事实上,当时已有越来越多的研究者相信“幸福可以描述和测量”,诸如经济学、教育学、社会学,尤其是心理学等具体学科便也很快涉入“幸福”研究的行列。这样,幸福研究逐渐跳出了思辨的瓶颈,显示出较强劲的生命力。

二、幸福研究的转变与进展

(一)经济学视野中的幸福研究

传统的福利经济学以及后来的新福利经济学只强调国民收入、社会福利等客观生活水平指标,坚持客观指标作为福利标准的客观主义原则,认为主观经验是不科学的。其核心思想可以表述为:幸福最大化=效用最大化=收入最大化。这些理念遭到了相对福利学说的质疑。后者于20世纪60年代以后出现,它强调相对收入对个人幸福的意义,尝试对人们的主观体验和主观满足感进行测量(R Easterlin,1974;任群罗,2004)[1][2]。他们不但进一步证明了幸福是能够被测量的,而且相继确认了幸福的众多决定性因素。

经济学幸福理念研究的这种转变带来的变化非常明显,其最引人注目的表现是目前快乐经济学(Economics of Happiness)的研究。快乐经济学专门以主观快乐和幸福作为研究对象,它扩展了传统经济学的效用和福利概念,强调了除收入以外能给人们带来快乐的其他因素。苏华(2007)认为[3],与传统经济学相比,快乐经济学表现出以下几个特点:首先,快乐经济学更加倾向于主观效用论,它们认为人们的快乐更多的是一种主观评价;其次,快乐经济学承认收入确实是带来快乐的重要因素,但不是唯一因素;再次,人们对不同来源的快乐具有不同的适应性,收入和财富带来的快乐比较短暂,而非财富带来的快乐则较为长久;最后,快乐对收入具有反作用。

在快乐经济学的研究中,最著名的是对幸福指数的研究。所谓幸福指数,是指衡量幸福感受具体程度的主观指标数值,它用来反映人们对社会和经济发展的满意程度,是衡量国家发展水平的新标准。迄今为止,研究者提出英国的幸福星球指数、国民幸福总值、国民幸福指数等不同指数。这对“幸福”的定义及其程度的判断起到了积极的作用(奚恺元,2007)[4]。

值得一提的是,由于快乐经济学的研究以及经济与幸福的关系仍然比较初步,因此,其科学的名称也未统一,有学者将“快乐经济学”称为“幸福经济学”。

(二)社会学视野中的幸福研究

社会学研究者倾向于将幸福看作一种社会的产物,将个人的幸福状态置于一定的社会背景中进行研究,而不将幸福作为某种纯粹的个人现象或心理现象。因此,社会学认为的幸福是一种大众的幸福。他们的研究基本可以归结为两类,一是对某一社会群体的幸福状况的研究,二是对这一幸福状况的影响因素的探讨。不过,这两种研究经常交错在一起,没有非常明显的界限。

社会学领域对幸福状况的研究比较多,包括社会幸福、幸福指数等,但后者的影响力更大。总结起来,国内外幸福指数研究已经形成了三条主要路径,实际上也构成了三个层面的研究领域(林洪,2007)[5]:第一,宏观领域的研究,主要是宏观国民幸福的研究;第二,城市幸福研究,主要以城市为单位进行的研究;第三,微观幸福研究,主要从微观个体的幸福体验来描述国民幸福。

幸福的影响因素有哪些?社会学家已经确认的一些影响因素包括社会失范、个人主义、科学技术、经济增长等(吴淑凤,2004)[6],此外还有社会阶层(表现为经济收入、生活水平、受教育程度等的差异)、就业和失业、社会关系、年龄和性别、宗教信仰和宗教活动等(李维,2005)[7]。

(三)教育学视野中的幸福研究

幸福理念在教育学领域的研究以“幸福教育”为代表,其主要任务一是界定其内涵并强调“幸福是教育的最终目的”,二是探讨该如何在实践中贯彻幸福教育的这一理念。

所谓幸福教育就是以人的幸福情感为目的的教育,它要培养能够创造幸福、享用幸福的人。但在对其具体理解上,不同学者之间存在一些细微差异。苗元江(2001)认为[8],幸福教育的起点是树立正确的幸福观,核心是优化内心情感,目标是培养健康人格。樊亚奎(2003)则认为[9],幸福教育的内涵包括以下几个方面:首先要关注生命,其次要走进生活,最后要提升精神;幸福教育的目标则不但要培养学生正确的幸福观,而且要培养学生的幸福能力(包括幸福认知、情感和意志能力)。在具体概念的理解上,学者们倾向于把幸福当作教育过程中师生双方的情感体验,把教育当作一件幸福的事情来做,这样,“幸福教育”就是“幸福地教、幸福地学”。

那么怎样才能达到这一目标呢?学者们作出了许多有益的思考,涉及教学内容、教学方法、教育成本等诸多方面。按照苗元江(2001)的观点,幸福感是教育的起点和过程,幸福教育的目标是培养健康的人格,因此,在教育过程中应注重对学生健康人格的培养。张晓东(2002)提出了类似的观点,他将幸福教育与心理教育联系起来,认为心理教育即是幸福教育,更确切地说,心理教育是察知幸福、体验幸福和追求幸福的教育[10]。而蔡慧琴(2007)更加注重对教学方法和学校管理理论的转变[11]。她指出,教育的幸福就应该是一种师生共享的幸福,无论是教师还是学生,都是教育幸福的享受者,也是教育幸福的创造者。为了达到这一目标,学校要注重“让学校成为学生幸福的乐园”和“让每位教师都成为幸福的人”两方面的转变。

(四)心理学视野中的幸福研究

相对而言,心理学领域的幸福研究是非常系统而深入的。心理学家倾向于认同幸福是人类认识到自身需要得到满足以及理想得到实现时产生的一种情绪状态,是由需要(包括动机、欲望、兴趣)、认知、情感等心理因素与外部诱因的交互作用形成的一种复杂的、多层次的心理状态。在具体的研究取向上,主要以幸福感的研究为主导,已经就主观幸福感(Subjective well- being,简称 SWB)、心理幸福感(Psychological well-being,简称 PWB)和社会幸福感(Social well-being,简称 SWB)的内涵和影响因素等达成了诸多共识,得出了许多有参考意义的重要结论。

1.主观幸福感

什么是主观幸福感?目前研究者比较倾向于将其界定为:个体根据自定的标准对其生活质量的整体性评估,是衡量个人生活质量的重要综合性指标,由生活满意度、积极情感和消极情感构成,具有主观性、整体性、相对稳定性等特点(段建华,1996)[12]。这一内涵综合了生活质量和心理健康两种意义上的主观幸福感研究。前者着眼于社会群体体验,发挥的是一种指示功能,用于反映民众心态与舆论走势;后者着眼于处于特定社会背景下的个体体验,发挥的主要是一种诊断功能,为人们的生活提供直接的咨询与指导。

主观幸福感受到外在变量和内在变量两方面一系列因素的影响。外在变量主要包括经济状况、生活事件、健康状况、婚姻质量、文化差异、社会支持等;内在变量主要包括人格特质、智慧水平、认知模式等(苗元江,2002)[13]。Folkman(2000)等的研究表明,一些应对策略如精神性(spirituality)、积极重新评价(positive reappraisal)、乐观、积极问题解决等也都是影响主观幸福感的内在变量[14]。

2.心理幸福感

心理幸福感关注的是“充分实现个体的功能”。不过,与主观幸福感相比,它还没有完全统一的概念。比较有影响的观点有“对自己命运的控制、目标和归属,以及自我和自我存在基本满意等感觉”(Cowen,1991)[15],“在幸福感的过程中实现个体潜能,以及在一些自我实现概念的过程中实现个体的潜能”(Ryan 和 Deci,2000)[16],“对完美实现个体真实潜能的追求”等。不仅如此,与主观幸福感的稳定结构相比,心理幸福感的结构研究也还不完善。比较有影响的是Ryff(1989)提出的多维模型[17],包括自我接受(self-acceptance)、同他人的积极关系(positive relations with others)、环境控制(environmental mastery)、自主性(autonomy)、生活目标(purpose in life)、个体成长(personal growth)等。

在心理幸福感的影响因素方面,研究者们不但证实了诸如年龄、教育水平等社会统计学变量和人格变量都是心理幸福感的影响因素,还确定了一些达到心理幸福感的途径,间接探讨了其影响因素,如个人表达(Waterman,1993)、自我决定、自我控制和自我效能感,或者来自游戏和各种健康的活动等[18]。

3.社会幸福感

在社会幸福感的内涵界定上,研究者们并没有达成共识,出现以下几种代表性的观点:(1)指个体同社会支持网络联系的程度;(2)对社会事件和社会问题的判断,这些事件如婴儿死亡率、青少年自杀、失业、虐待儿童、毒品滥用、自杀、学生辍学、酒后车祸等;(3)个体对社会生活(如集体自尊)的满意感,或者是社会方面的幸福感(如孤独);(4)对生活机能的更公共评价(严标宾,2007)[19]。

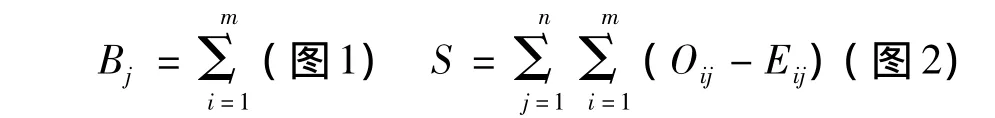

关于社会幸福感的结构,比较有影响力的两个观点分别是Frederick(1974)等提出的简易数学模型(simple mathematical model)和 Cynthia(2004)等提出的五个社会维度模型[20][21]。前一模型用 O(1,2,…i,…m)代表可观测到的不同生活条件和生活状态,用 E(1,2,…i,…m)代表这些方面的期望值。这样,通过计算个体可观测条件和期望条件的差异,就可以获得任何个体(J)的整体幸福感水平(B)(见图1),对于生活在同一地域的所有个体(n)的总体社会幸福感水平可以通过不同个体的社会生活感水平之和来获得(见图2)。不过,作者虽然给出了这一模型理论上的设想,但是并没有证明该模型是如何实施的。Cynthia(2004)等提出的五个社会维度模型是指社会接受、社会实现(social actualization)、社会贡献(social contribution)、社会一致性(social coherence)、社会整合(social integration)等。

由于社会幸福感的界定没有统一,所以学者们对其影响因素的探讨也得出了不同的结论。因此,诸如社会支持、自尊、自我效能感、以及社会方面的因素(如人口总数、城市居民比率、人口政策结构、国际贸易水平、社会基础建设、居民精神生活的改善)、噪音、娱乐和生活风格等都会影响幸福感。另外,Cynthia(2004)提出的社会归属感、社会兴趣、社会实现、社会贡献等实际上也可以当作是社会幸福感的影响因素。

三、幸福研究转变的启示与反思

(一)研究转变的积极效应

约半个世纪以来,幸福研究脱离哲学领域束缚后在具体学科领域的这种研究转变,其效应是非常明显的。

这种积极效应的一个重要体现是幸福主题已经在各具体学科中获得了强劲生命力。例如在文史哲、教育与社会科学、经济领域,以中国为例,我们在中国期刊网上输入关键词“幸福”,可以查询到从1911-1979年间909篇相关文献,其中有320篇文献隶属于文学、哲学、逻辑学、伦理学、美学、宗教等领域;而1980-2008年间却有56056篇以幸福为主题的文章,其中只有47439篇文献隶属于文学、哲学、逻辑学、伦理学、美学、宗教等领域。这说明幸福研究呈现了欣欣向荣的景象。

另外,这种转变的积极效应还表现为它对未来幸福研究所具有的重要意义。它不但提供了非常丰富的研究方法、研究素材,搭建了一个稳固的研究平台,而且由于这种研究的繁荣倡导了一种积极的研究理念,有利于激发更多学者的兴趣,号召他们加入幸福探讨的行列,从而进一步掀起幸福研究的新热潮。

(二)研究转变后存留的问题

1.概念的不统一

这种概念的不统一至少体现在五个方面:(1)各具体学科中,幸福概念都没有定论,定义大多比较模糊,不好掌握和操作。(2)不同学科对幸福的界定存在差异。例如经济学家认为幸福是一种主观福利,因而将其定义为幸福指数。而心理学将其界定为人们依据自己的标准对自身生活满意程度的认知评价,或是个体真实潜能的完美实现,相应地选用主观幸福感和心理幸福感作为其评价指标。(3)学科之间概念的使用存在交错混用。例如“幸福感”概念被心理学家提出,但却被经济学家和教育学家频繁地使用。社会学领域的幸福研究更是借用了经济学、心理学、教育学等其他具体学科的概念,如主观幸福、国民幸福、幸福指数等。(4)同一学科使用多个概念,没有统一。例如经济学领域国民幸福、幸福指数等经常共同使用,而心理学领域的主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感概念也并存。(5)同一概念的指标混乱。例如,在心理学领域,尽管对主观幸福感的概念基本达成了共识,但在其具体指标的选用上仍然各抒己见:认同生活质量取向的研究者选用生活满意度作为主观幸福感的指标,认同心理健康取向的研究者则选用快乐、积极情感或抑郁、焦虑等情绪指标。在经济学领域,在设计幸福指数时,不同国家、不同研究者选取的指标也是各执一词。

2.研究方法不一致

概念的不统一毫无疑问会影响其研究方法的选择。这种方法的不一致有几种表现:

(1)不同的概念采用了相同的方法。这种情形不仅在不同学科之间存在,而且在学科内部也比较普遍。对此,我们必须面对这样一个问题,即如何解决同一方法在不同学科或不同概念之间的适应性?因为通常的情况是一种方法适合于一种现象(概念)的研究,另一种方法适合于另外一种现象的研究。(2)相同的概念使用了不同的评估方法。不同的方法和评估工具采用不同的标准,适用于不同的被试,对评估的条件要求也不同,因此其所得结果具有不同的涵义,相互之间根本无法比较。尽管一些稳妥的研究者把多种评定方法结合起来,从多层次、多方面、多角度进行幸福的综合评定,期望获得更为客观、可靠的结论,但结果却经常不一致甚至相互矛盾,导致了评估结果的混乱。(3)相同的测量方法中使用了不同的测量指标。这同样取决于研究者接受幸福的何种概念。例如就测量量表来说,主观幸福感的评估有若干量表,并且每一量表的编制者都声称其信度、效度等指标是理想的但是,不同量表对同一群体测量的结果经常不吻合。另外,由于各种各样的原因,不同量表的适应性也存在差异,即遭遇跨文化的一致性和跨时间的一致性问题。(4)不同学科对同一方法的理解和要求不一致。例如,在对实验方法的使用上,教育学或社会学研究者更多倾向于采用自然条件下的半封闭式实验,而心理学研究者则更多认同严格的实验室研究方式。并且在实际操作过程中,由于严格的实验室研究遭遇的困难会更多,因此心理学研究经常容许被试量的缩小,这招致了一些学者的质疑(陈立,1998)[22]。

3.研究结果的可信性质疑

考虑到幸福概念及研究方法的这些不一致,我们面对幸福研究所取得的各项进展时,不由得少了几许欣喜,多了不少忧虑和质疑。尽管有人会指责我们过于保守和悲观,但对于任何一位有远见的研究者来说,都至少会对下面这两个问题重新进行思考:

第一,已有的研究结果,究竟有多少是真实可靠的?或者说究竟哪些结果才是可靠的?目前的现状确实不容乐观:一方面,由于不同学科之间甚至同一学科选用了不同的幸福概念,相互之间无法进行比较;另一方面,即使是采用了同一概念或指标,但由于研究者的学科背景和研究取向的差异,得出的幸福指数也存在很大的不同。如对于“生活质量”指标,经济学和社会学研究者用国民幸福指数来描述,而心理学研究者则用主观幸福感来体现——不但不同学科领域的幸福研究结论无法比较,而且同一学科领域的幸福研究也无法比较。

第二,已有的研究结果对实践的指导作用究竟有多大?幸福研究的结论如此混乱,使人不得不怀疑它对现实的具体指导作用被人为地高估了。按照幸福研究者们的设想,随着幸福主题研究的不断深入,它会使人们从中受益,变得越来越幸福。但是结果却事与愿违,人们的幸福水平并没有因为了解了越来越多的幸福研究成果而得到相应提升。显然,幸福自身的研究状况应该为这一结果买单。由于早期的幸福研究与评估多数是在实践应用中逐步形成的,关注更多的是其操作性,而不是其理论基础,同时忽视了对幸福理论的构建。这是一种基于数据导向(Data-driver)而不是理论框架的幸福研究,其直接的后果就是研究者对幸福的理解很不一致。尽管后来的一些研究者号召理论导向(Theory-driven)的研究,但并没有使原有的研究状况得到改观。因此,在考察幸福的影响因素时,研究结果不但难以做到准确可靠,而且结论并不一致。另外,尽管研究者们提出了许多解释和提升幸福的理论模型,但是这些模型或者不够成熟,遭到其他研究者的批评,或者解释范围狭窄而具体,只能孤立地解释单一的现象,生命力脆弱。并且一些理论模型之间存在交叉,让人无从分辨和选择。

不过,如果全盘否定幸福研究的指导意义则显得过于武断,至少它在倡导一种新的理念方面有着重要的方向性作用。同时在一些具体的操作过程中(如用国民幸福指数来引导政府政策方针的制订),其效用也不容低估。不过,理性的分析还是让我们相信,幸福研究所招致的质疑或者是由于它的研究还不够深入,或者是由于它的研究取向不恰当。如果确实缘于后一种因素,那么幸福研究的这种低效用实际上从一开始就被注定了。

4.具体学科中幸福研究的交错性及启示

幸福研究涉及心理学、经济学、社会学、教育学,以及我们上文没有专门介绍的伦理学、文化学和环境学等多种学科。因此,要想彻底理顺和区分出不同学科领域的幸福研究,其难度可想而知。

作为一个整体,不同领域的幸福研究可能都会受到某些因素的影响。例如心理学家和社会学家研究人们幸福和不幸福的原因时,都认真地考虑了性格因素(如乐观精神、自尊以及显示的自控能力)和人口因素(如年龄和性别)。不过我们似乎很难确定它们之间的关系,究竟是性格(如乐观)使人容易体验到幸福呢,还是因为经常体验幸福所以个体变得乐观?另外,一个领域的研究并不能排除另一领域因素的影响。正如布伦诺(2006)指出的[23],虽然经济状态对人们的主观福祉产生了强烈的影响,特别是那些失业的人们比那些有工作的人们更不幸福,但这并不仅仅如许多经济学家草率指出的那样是因为收入的受损。从很大程度上来说,这种不幸福状态要归因于所产生的心理压力,如失去自尊、被排除在某种已建立的社会关系之外等。同时,个人的性格特征、基因组成等对幸福的影响也并不完全独立于诸如经济状况的外在影响之外。事实上,幸福的内在组成因素和外在组成因素之间有一种互动的关系。这样,由于涉及了许多条件系数,经济条件通过个人特征对其幸福水平的影响方式和程度均很难确定。

必须说明的是,上文中我们区分了不同领域的幸福研究,其目的只是为了更好地呈现幸福研究的整体框架和基本脉络,使幸福研究避免呈现破碎性的状况。对于这种区分的内在局限性,我们还是有清醒的认识。例如,我们呈现的社会学领域的一些研究并不都是由社会学家完成的,而是由心理学家或经济学家来承担的。我们之所以将一些幸福研究界定为社会学领域的研究,是因为社会学家将幸福看作是社会的产物,而不纯粹是个人现象或心理现象,并且个人的幸福总是存在于一定的社会环境中。

总之,不管怎么说,幸福研究在各具体学科中如火如荼地开展着,彼此之间相互重叠、交错,相互补充又彼此影响,其喜人程度用百花齐放来形容一点也不过分。然而,我们必须清醒地认识到,这些研究似乎并没有能够提供关于“幸福本质”的满意回答。对于“幸福是什么”的界定和“怎样获得幸福”的探讨很多,但更多的是各抒己见,无法定论。这使我们对这些研究的兴趣大打折扣。因为,如果连幸福的这几个根本问题都没有解决,那么对幸福主题的探讨就仍然会没有休止,或者再一次步哲学思维的后尘,即这些探讨可能会再消耗几千年甚至更长的时间,但对幸福无法定论的结局却是一样的。

既然如此,它们之间是否真的没有内在的共同联系?如果这种内在联系真的存在的话,我们要怎样才能找到它?如果找到了这种内在联系,是否可以整合幸福的研究?又该怎样整合呢?幸福研究遭遇如此大的困难,我们是该继续沿着既有的研究方向前进,还是思考新的方向,抑或抽身急退、弃之不管?一系列的问题鞭策着我们,促使我们进行着更深入的反思。

[1]R.A.Easterlin.Does Economic Growth Improve the Human Lot?Some empirical evidence.In David P A and Melvin W R(eds),Nations and Households in Economic Growth,New York:Academic Press,1974:89 -125.

[2]任群罗,陈闻君.经济活动:幸福最大化还是财富最大化.社会科学,2004(10).

[3]苏华.快乐幸福是经济社会发展的最高目标——近年来关于快乐经济学研究综述.理论学习与探索,2007(5).

[4]奚恺元.“幸福指数”测量应“六要六不要”.当代经济,2007(2).

[5]林洪,李玉萍.国民幸福总值(GNH)的启示与国民幸福研究.当代财经,2007(5).

[6]吴淑凤.多元视野中幸福理论及其对主观生活质量研究的现实意义.武汉大学学报:哲学社会科学版,2004,57(5).

[7]李维.风险社会与主观幸福.上海:上海社会科学院出版社,2005:37-45.

[8]苗元江,余嘉元.试论幸福教育的起点、核心、目标.教育评论,2001(5).

[9]樊亚奎.论教育的幸福维度.河南大学硕士学位论文,2003.

[10]张晓东.心理教育是幸福教育.教育探索,2002,131(5).

[11]蔡慧琴.幸福:学校教育的终极目标.现代教育论丛,2007,133(7).

[12]段建华.幸福感概述.心理学动态,1996,4(1).

[13]苗元江.幸福感:研究取向与未来趋势.社会科学,2002(2).

[14]S.Folkman,T.Moskowitz.Stress,Positive Emotion,and Coping.Current Directions in Psychological Science,2000,9:115 -118.

[15]E.L.Cowen.In Pursuit of Wellness.American Psychologist,1991,46:404 - 408.

[16]E.L.Deci,R.M.Ryan.The‘What’and‘Why’of Goal Pursuits:Human Needs and the Self-determination of Behavior.Psychological Inquiry,2000,11:227 -268.

[17]C.D.Ryff.Happiness is Everything,or is It?Explorations on The Meaning of Psychological Well- being.Journal of Personality and Social Psychology,1989a,57:1069-1081.

[18]A.S.Waterman.Two Conceptions of Happiness:Contrasts of Personal Expressiveness(eudaimonia)and Hedonic Enjoyment.Journal of Personality and Social Psychology,1993,64:678 -691.

[19]严标宾,郑雪.幸福感研究对娱乐治疗法的启示.华南师范大学学报:社会科学版,2007(5).

[20]P.S.Fredrick.The Geography of Social Well- being in the United Stated:An Introduction to Territorial Social Indicators.Book Reviews,1974:158 -161.

[21]P.C.Cynthia,Colleen D H.The Power of the Positive:Leisure and Well-being.Therapeutic Recreation Journal,2004,38(2):225 -245.

[22]陈立.平话心理科学向何处去.心理科学,1998,20(5).

[23]布伦诺·S弗雷,阿洛伊斯·斯塔特勒,静也译.幸福与经济学——经济和制度对人类福祉的影响.北京:北京大学出版社,2006:192-204.

Directions of the Researches on“Happiness”——Implications and Reflections

(By YAN Biao-bin,ZHANG Xing-gui)

This article gave an account of the researches on“happiness”in the fields of economics,sociology,education,psychology,etc.during the past half century and made an in-depth analysis and reflection on the current problems in these researches.The purpose of this article is to stimulate more innovative further researches on“Happiness”.

happiness,specific disciplines,implications

严标宾(1976—),男,江西吉安人,心理学博士,广东外语外贸大学国际工商管理学院副教授。

广东省自然科学基金项目(10151042001000007),广东省哲学社会科学“十一五”规划2010年度项目(GD10CGL16),广东省教育科研“十一五”规划2010年度项目(2010tjk167)

2011-05-10

B842.6

A

1000-5455(2011)05-0143-06

【责任编辑:王建平】