《新著国语文法》述评

聂志平

(浙江师范大学人文学院,浙江金华321004)

《新著国语文法》述评

聂志平

(浙江师范大学人文学院,浙江金华321004)

该文从词类和句法两个角度,对黎锦熙《新著国语文法》进行述评,分析它的句本位语法观、六大成分、实体词七位、图解法、词类系统和词类划分标准,总结它在汉语语法学史上的贡献与局限,认为《新著国语文法》有套用、有继承,也有创新,为汉语语法学留下了丰富的遗产。

汉语语法学史;黎锦熙;语法体系;词法;句本位

据不完全统计,1937年抗日战争全面爆发之前,白话文语法著作共出版二十多种。在这些著作中,黎锦熙1924年出版的《新著国语文法》是最厚重、也是影响最大的一种,该书出版后被不同层次的学校采用,行销全国,到1959年在国内已印行24版(另有日译本《黎氏支那语文法》),1992年被商务印书馆收入《汉语语法丛书》(共10部)。一部语法学著作35年内印行达24版之多,在我国语言学史上是空前绝后的。它的理论原则、术语以及成分分析法、图解法大都被我国语法学界所接受,一直在汉语语法研究和教学中发挥着积极作用,尤其是对汉语语法知识的普及起了巨大作用。

一、《新著国语文法》的句法

(一)明确的语法观:句本位

在《新著国语文法》中,黎锦熙开宗明义:“诸君知道近来研习文法的新潮么?简单说,就可以叫做‘句本位’的文法。”[1](以下随文标注页码)作者认为,“先理会综合的宏纲(句子),再从事于分析的细目(词类)。不但‘宏纲具举’而后能‘细目毕张’并且词类底区分,有些要由词类在句中的功用而决定。”(P1)“先就句子底发展,娴习词类在句中各部分的种种位置和职务,然后再研究词类底细目:这乃是极自然的事。……所以,句本位的文法,退而分析,便是词类的细目;进而综合,便成段落篇章底大观。”(P3)

黎锦熙是把句子看作上达段落甚至篇章,下辖词类的关键,以句子为中心来构建自己的现代汉语语法学体系的。黎锦熙把句子分成六种成分,依据词语在句子中所充当的句子成分来划分词类,依据实体词在句子中的位置,分出实体词的七个位,分析单句,研究省略、倒装等现象,进而分析复句以至段落篇章。这就是黎氏所说的“句本位”。

在《绪论》部分,黎锦熙区别了字和词,明确了词、短语、词类、句法等一些语法学基本的基本概念。他认为,“词就是说话的时候表示思想中一个观念的语词。”“文法中组织词类,是把词作单位;不问它是一个字或是几个字,只要是表示一个观念的,就叫做一个词。”(P15)这比《马氏文通》的说法进了一步。“两个以上的词组合起来,还没有成句的,叫做短语,简称‘语’,旧时叫‘顿’或‘顿’”,“就一种事物述说它的动作,或情形,或性质、种类,能够表示思想中一个完整意思的,叫做‘句子’,通称‘句’。”(P15)“若干的词组合起来成为一个短语,若干词或短语连系起来成为一个句子;就句子或短语来考究其中大小各观念联结配置的方式和所担任的职务,归纳成为几个简单的部分,这就是句法成分。从综合方面来看,这就是语句的组织法,简称句法。”(P16)关于词类,黎锦熙说,“国语的词类,在汉字上没有形态的区别,在词义的性质和复合词的形态上虽有主要的区别,还须看它在语句中的位次、职务,才能易于确认这一个词是属于何种词类。”“词类主要是从句法上做分业得辨认和处理”。(P17)因此,“句法的研究比词类繁难得多;所以本书特重句法。”(P17)

(二)六大成分

在《新著国语文法》中,黎锦熙将句子分为六种成分:

1.主要成分

1)主语。“一个人开口说话,总要道个‘什么’,作为他那句话里边的主脑。……表示主脑的人或事物的词,就叫主语。主语既是一种实体,所以常用的是名词(或代名词)。”(P22)

2)述语。“就是另用一种词类,来述说这个主语‘怎么样’。这种作述语的词类,常是动词(包括同动词)或形容词直接作述语,所以它们就叫做述说词。”(P22)黎氏的述语不同于现在汉语语法学中与宾语和补语相对的述语,它既是跟主语相对的成分即谓语,又相当于谓语的中心语。

2.连带成分

3)宾语。主语发生的动作的影响射及他物,“那么,这述语所用的动词,就是外动词;外动词的后面,一定要再带上一种实体词。这所带的实体词,就是被那影响所射及的事物,就叫做宾语。……所以宾语就是外动词作述语时之‘连带的成分’。”(P23)

4)补足语。补足语“都是用来补足句中谓语(动词)所没有完全表达出来的意思的,所以叫补足语。”(P27)

《新著国语文法》中的补足语包括三类(后边的成分是补足语):

A工人‖是劳动者。

B现在的工人‖变了主人。

C工人‖请我报告。

D工人‖推举∣张同志作代表。

E我‖爱∣他们诚实。

A是判断类动词(黎氏所说的同动词)作述语,后边的成分是补足语,“表所说主语之体”;B“表示变化成就显现等等意思的内动词”后边必须带补足语,“表主语所成之物”;这两小类中的动词都是不及物动词,后边的补足语是不及物动词支配的成分。C、D类是现代汉语语法学中兼语式中兼语后面的成分,黎氏叫补足语;其中C类是“表对于宾语所祈使之事”,D类是“表对于宾语所认定之名”;E类中的补足语,是“表对于宾语所特指之性”,现在有人把它看作双宾式中的远宾语。

在现代汉语语法学中,《新著国语文法》中的补足语都被看作宾语或兼语句中的后段(后谓语)。

3.附加成分

5)形容性的附加语。“无论主语、宾语或补足语,只要用的是实体词,都可以添加上一种‘形容性的附加语’。”(P28)在现代汉语语法学中,这种“形容性的附加语”被称作定语。

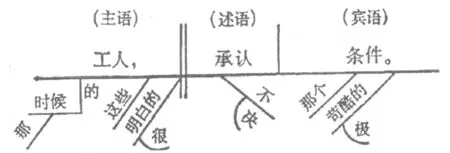

6)副词性附加语。“对于句子的述语,若也要添加一点修饰或限制的意思,那当然是副词的职务了;所以这种附加的部分,就叫做‘副词性附加语’。”(P29)例如“时候的这些很明白的工人,决不承认那个极苛酷的条件”中的“很”、“决”、“不”、“极”,“工人当炎热的天气,在黄河的两岸,把种种的钢铁、木料,替我们造桥”中的“当炎热的天气”等介词短语。黎氏举例说明中的副词性附加语,包括现代汉语语法学中的状语和补语,这种观点来自英语语法。

(三)名词代词的七位

在《新著国语文法》中,黎锦熙还根据名词、代名词在句子的位置,把名次代词分为七位:(1)主位,即用作主语;(2)宾位,即用作宾语;(3)补位,即用作补足语;(4)领位,即用作形容性附加语;(5)副位,即用作副词附加语;(6)同位,即用作与以上5种同一成分又同指一事物,即现在语法学体系中的同位;(7)呼位,离开以上五种成分而独立的,用作称呼语。

黎锦熙解释道,“名代地位置,英文法叫做Case,可单称‘位’,或译为‘格’。《马氏文通》称为‘次’。……本书专为解剖句法成分的方便而言位,与西文用处不同。”(P33)黎氏用“位”的概念分析了各种变式句、倒装句、省略句、提宾句、副夺主位等语法现象。

(四)图解法

图解法是《新著国语文法》语法体系的有机组成部分,句子的构造及组成成分依靠图解法来显示。在进行句子分析时,划一条横线,把句子的主要成分主语、述语写在横线上方,用双竖线隔开;如果述语有连带成分宾语,把宾语标在述语地后边,用单竖线与述语隔开;如果还有补足语,用斜线隔开;形容性附加语、副词性附加语标在横线的下方,其中,形容性附加语(定语)标在下左向斜线的左边,副词性附加语(状语)标在下右向斜线的右边;介词短语做附加语,形容性的用竖左折横线,副词性的用竖右折横线。

对于“那时候的这些很明白的工人,决不承认那个极苛酷的条件”这个句子,《新著国语文法》分析图示如下(P30)。

图解法虽然来自西方,但也有自己的创造。用图解法说明句子成分以及词类一目了然,方便教学,方便理解,尽管比较繁琐,比较占空间。在上世纪50年代,黎氏又提出一种简洁的“读书标志法”,用固定的成分符号直接在句子各成分下面标出,比较方便。这种读书标志法经他的学生张拱贵、廖序东改造,被广泛应用。

(五)对复句的分析

《新著国语文法》把复句分成3类:包孕复句、等立复句和主从复句,建立了比较完整的复句系统。

“两个以上的单句,只是一个‘母句’包孕着其余的‘子句’,这种复句,叫包孕句,又叫子母句。被包孕的‘子句’,只当作母句里边的一个词看待。”(P187)包孕复句现在被看作主谓短语处于被包含地位做主语、宾语等句子成分。

“两个以上的单句,彼此接近,或互相联络,却都是平等而并立的,这种复句,叫做等立句。等立句可不分主从、正副,彼此都叫分句。”(P198)等立复句包括平列句、选择句、承接句、转折句4类。

“两个以上的单句,不能平等而并立,要把一句为主,其余为从这种复句,叫‘主从句’”(P 211)主从复句包括6类:(1)时间句;(2)原因句;(3)假设句;(4)范围句;(5)让步句;(6)比较句。时间句中的从句是表示主句行为发生的时间的,现在不做为复句来看待;范围句相当于现在一般所说的条件复句。

二、《新著国语文法》的词类

(一)《新著国语文法》的词类体系

《新著国语文法》把词分为五大类九小类:

1.实体词

1)名词。“是事物的名称,用来表示观念中的实体的。”(P18)包括特有名词、普通名词、量词和抽象名词4类。特有名词,现在一般称为专有名词。《新著国语文法》看到现代汉语中量词的特殊之处,把它列为名词的一个小类是一种进步;但圄于英语传统语法,没有把它单独作为一个独立的词类,其创新精神逊于《马氏文通》。

2)代名词。“是代替名词的。”(P19)代名词包括4类:(1)称谓代名词,代替人物的名称;又可分作自称、对称、他称、复称(自己、自、亲自、亲身等)5个小类;(2)指示代名词,代替说话者所指的事物;除了“这”、“那”以及由它们构成的形式外,还指称前边出现的事物的“它”,不表示疑问的“谁”“什么”,以及分承前称“有的”、“有些”;(3)疑问代名词,代替所不知道的事物;(4)联接代名词,代替附有形容语句的事物,例如“大街上有一个卖花的”中的“的”,“我现在所住的房子还不坏”中的“所”。《新著国语文法》中的“联接代名词”与《马氏文通》中的“接读代字”是一致的,只不过是把文言中的“者”翻译成现代汉语“的”字短语中的“的”。

2.述说词

3)动词。“是用来叙述事物之动作或变化的。”(P18)黎锦熙把动词分作4类:外动词、内动词、同动词、助动词。外动词、内动词,现在一般称为及物动词、不及物动词;同动词是指“是”“像”类表示判断的动词以及“有”;助动词比较复杂,除了现在所说的能愿动词外,还包括“想”、“打算”之类的意识动词,“一定”、“一准”、“断乎”、“或许”、“恐怕”之类表示语气的副词,不做“主要的述说词”的“来”、“去”,如“提着笔来写字”中的“来”,“放下笔去踢球”中的“去”,表示可能的助词“得”,表示动态的助词“了”、“着”、“来着”。这样看来,“助动词”的中心在于“助”,也就是说,它们是帮助动词来表示情态的,尤其是“恐怕”类和“了、着”类。

不作述说词(即谓语或谓语中心)的,《新著国语文法》叫散动;如果形容词做述说词,叫形述。“散动”的说法,《新著国语文法》是因袭了《马氏文通》。而形容词做谓语,《马氏文通》叫“表词”,而黎氏叫“形述”。

3.区别词

4)形容词。“是用来区别事物之形态、性质、数量、地位的,所以必须附加于名词之上。”例如“一座很长桥”中的“一座”和“长”,“那个温暖的太阳”中的“那个”和“温暖的”。(P19)《新著国语文法》把形容词分作4类:

(1)性状形容词,“用来区别实体事物之性质、形状或程度的。”(P114)如“好人”中的“好”。

(2)数量形容词,“用来区别实体事物之数目或分量的。”(P114)如“一匹马”中的“一”,“第二章”中的“第二”。

(3)指示形容词,“用来指示实体事物之所在或范围的。”(P114)如“这书”中的“这”,“有些人”中的“有些”。

(4)疑问形容词,“用来询问实体事物之种类、性状或数量的。”如“他说的是什么话?”中的“什么”。(P114)

在这些小类里,其中“形状形容词”现在称为形容词,“数量形容词”现在称为数词,指示形容词、疑问形容词现在不从指示代词、疑问代词划出。从以上说明可以看出,《新著国语文法》中的形容词,其实是根据作定语这种功能划出来的类。

5)副词。“是就事物的动作、形态、性质等,再加以区别或限制的;所以必须附加于动词、形容词或旁的副词等。”例如“工人赶造很长的铁桥”中的“赶”和“很”。(P20)黎锦熙把副词分作6类:

(1)时间副词。“表明动作的时间,或缓急、久暂。”(P125)除了现在的时间副词之外,还有“马儿慢慢行”中的“慢慢”类。

(2)地位副词。“表明动作的方位,或远近、高下。”(P125)主要指现在语法学体系中的方位词,此外还有“远远地来了一支人马”中的“远远地”。

(3)性态副词。“描写或拟度一切动作或某种情况的性质、状态。”(P125)黎锦熙把性态副词分作两类:一类是客观的,指由动词、形容词或短语充当的描写性的状语和补语,即“副词附加语”的用法,例如,“那窗纸飒飒的响”中的“飒飒”,“这个歌词做得很不错”中的“不错”;一类是主观的,例如,“实在”“一定”“当然”“偏偏”等情态副词。

(4)数量副词。“表明一切动作的次数、范围,或某种情况的程度。”(P125)包括现在一般说的程度副词、范围副词、“再”、“又”、“再三”等表示频次的副词,“一般”、“一样”、“似的”类表示比况的词语,以及“我先前读过一遍”中“一遍”类做补语的数量短语。

(5)否定副词。“用来否定实体词以外之一切词类。”(P125)

(6)疑问副词。“用来询问关于动作或情况的时、数、原因和方式。”(P125)黎锦熙把疑问代词做状语的情况看作是副词。

综上所述,《新著国语文法》中的副词,其实指的是做状语的词(在《新著国语文法》中,现在的补语也被看做状语),现在语法体系中的副词只是其中的一个部分。

4.关系词

6)介词。“是用来介绍名词或代名词到动词或述说的形容词上去,以表示它们的时间、地位、方法、原因种种关系的。介词大都由动词转成。”例如,“太阳从东方出来”中的“从”,“黄河的桥”中“的”。(P20)黎锦熙把介词分作四类:

(1)时地介词,“介绍一种表时间或地位的实体词给述说词。”(P148)

(2)因缘介词,“介绍人或事物等实体词给述说词,以表明其原因或动机。”(P148)

(3)方法介词,“介绍一种实体词给述说词,以表明所需、所依等等方法,和相与、相较等等关系。”(P148)

(4)领摄介词,“介绍一种实体词作某种事物的领有者、统摄者、或孕育者。”(P148)这种“领摄介词”指的是现在一般称为结构助词的“的”。这种认识,来自《马氏文通》把“之”看作介词的观点。

7)连词。“是用来连接词与词、语与语、句与句、节与节,以表示它们的相互联络的关系的。”例如,“石和铁都可以造桥”中的“和”,“虽然天已经亮了,可是太阳还没有出来”中的“虽然”和“可是”。(P20)而具体论述连词,是将其放到复句中来论述的:《第十五章等立复句——连词细目(上)》、《第十六章主从复句——连词细目(下)》。黎氏的连词包括现在一般意义上的连词,也包括具有连接复句分句作用的副词和关联词语。

5.情态词

8)助词。“是用来帮助词和语句,以表示说合时之神情、态度的。”例如,“铁桥吗?那真不容易造啊”中的“吗”和“啊”。(P21)《新著国语文法》中的助词,相当于现在的语气词。这种观点,来自于《马氏文通》。

9)叹词。“是用来表示说话时一种表情的声音。常独立,不必附属于词和语句;以传声为主,本身也没有什么意思。”例如,“唉!太阳怎么还不出来?”中的“唉”。(P21)与《马氏文通》一样,叹词是汉语语法学草创时期最无争议的词类。

(二)《新著国语文法》的词类划分标准

《新著国语文法》对词类的理解是“就语词在语言组织上所表示的各种观念的性质,分为若干种类,叫做词类。”“词类是观念性质在语法中分出的品类。”(P16)关于词类的划分,黎锦熙说,“国语的词类,在汉字上没有形态的区别,在词义的性质和复合词的形态上虽有主要的区别,还须看它在语句中的位次、职务,才能易于确认这一个词是属于何种词类。”“词类主要是从句法上做分业得辨认和处理”。(P17)

把词类看作是依据词语在语言组织的位次、职务的分类,从原则上说并没有根本的错误;但把充当某种句子成分当作划分词类的具体标准,而不是综合地考察词语充当句法成分的功能,必然会使词类与句法成分相对应。比如,《新著国语文法》体系中的形容词就是做定语的词,副词就是做状语的词(把现代汉语语法体系的补语看做状语);这样就完全把句子成分与词类对应起来了。这样做,简单是简单,但内部构成成分斑杂,每小类综合功能不一致,这样也失去了通过划分词类来说明句法结构的意义。虽然黎氏设立“位”这个概念来解决词类与句法成分之间业已被认识到的不对应性,但还没有使问题得到很好地解决。黎锦熙意识到在早年版本中的名言“依句辨品,离句无品”必然导致词无定类的结论,所以在上世纪50年代的修订版中,在附注里把这句话改作“凡词,依靠结构,显示品类”。这是合理的。

三、《新著国语文法》的贡献与局限

《新著国语文法》尽管不是第一部白话文语法著作,但却是成体系的第一部现代汉语语法著作,第一部现代汉语教学语法巨著,影响巨大而深远。

《新著国语文法》有参照或套用,即作者明确说的《纳氏文法》;有继承,如对《马氏文通》的继承,对传统语法的继承;也有自己的创新,其中最大的创新,也许是被批判最多的“依句辩品,离句无品”这个词类划分标准。

《新著国语文法》第一次系统地研究了现代汉语语法,并把研究成果真正地应用于学校语法教学。《新著国语文法》是在长期的语法教学中形成的,在各级学校讲授多次,并经过多次修订才最后成书的。它体系空前完整,分析较为精密,有很多创建。它区分了字、词、短语、子句、句,分出五大类九小类的现代汉语词类,分出实体词七位,确定了句子的六大成分的格局,全面地使用图解法来分析现代汉语的句子结构,分析了三大类复句。它的中心词分析法简便明了,先找中心,再找连带成分和附加成分,主次分明,加上图解法的说明,在教学上便于为学生接受。正因为如此,所以一出版便风行于世,在35年的时间竟然印了24版,成为中国语言学史上一个奇迹。这部著作在普及语法知识,巩固白话文的地位方面,起了巨大的作用。一直到“暂拟系统”之前,《新著国语文法》都在师范院校和中学语法教学中占据统治地位。不仅如此,它对有些语法事实的分析也是比较科学、合理的,它的许多术语、概念、观点,如主语、述语、宾语、短语等,也一直沿用至今,影响至今。

“句本位”语法体系是《新著国语文法》的立论基础,也是一种对后来汉语语法学影响深远的语法观,有它的优点,也有它的缺陷。由于汉语缺乏性态,词序和虚词是汉语语法的主要语法手段,句法自然而然地成了汉语语法学的中心。从《马氏文通》的“是书本旨,专论句读”,到《新著国语文法》的“句本位”,是一脉相承的。尽管我们承认这两部著作有一定的模仿的痕迹,但我们总不能说这种以句子为中心的语法观是不符合汉语实际的,否则就不能解释为什么到上世纪90年代,著名语法学家邢福义在朱德熙先生80年代提出的体现结构主义语法观的“词组本位”后,还主张“小句中枢说”。在“句本位”语法观关照下的词类划分标准,亦即在汉语语法学史上很有名、也是众矢之的的“依句辨品,离句无品”,也并不是一无可取。词类是词的语法分类,依据词的语法功能对词进行分类,是现在语法学界的共识。句子是词语组织活动的场合,无疑也是词分类的一种主要依据。《新著国语文法》在词类划分标准问题上的失误不是把词类和句子成分联系起来,而是没有看到词类和句子成分关系的复杂性,把词类和句子成分的关系固定化了。这一点在具体词类认识问题上表现尤为突出。最为明显的,就是形容词和副词两类。尽管“性状形容词”(现在一般称“性质形容词”或“形容词”)做谓语的功能很活跃,但《新著国语文法》还是单凭做定语的功能把它与其他三类性质完全不的词归为一类;副词也一如《马氏文通》一样也是个混杂的类,它把可以做状语和补语的词语都网罗在内。由于以做句子成分而不是以综合组合功能作为判断词类的标准,所以尽管看到表意的差别,但仍没有把量词从名词中独立出来,没有把数词从形容词独立出来。

黎锦熙把实体词分成七位的做法,与《马氏文通》设“次”做法[2]有一致性,实际是看到了词类与句法成分的不一致性,为了解决“依句辨品”(依据充当句子成分来分辨词类)和词有定类的矛盾,而在词类和句子成分之间设立的一个中转站,在现代汉语语法学的发展中有一定的积极意义,并不像有些汉语语法学史学者认为的那样,“不但是叠床架屋,而且也可以是说给小猫另开一个小洞的办法”,[3]是不必要的。[4][5]在现代汉语语法学中,不也是在划分完主谓关系、动宾关系之后,再依施事、受事、工具等再分小类吗?不也有语义格的说法吗?

《新著国语文法》把标点符号和修辞内容放到语法书中来讲,有其合理性,而前者更是一个创造。既然语气可以看做一种语法范畴,那么,作为语气的一种重要的书面形式,把标点符号看做是语法的内容,是可以理解的,通行的现代汉语教材有些也是这处理的。为什么同样的意思,有时用这种说法,有时用另外一种说法,这无疑是修辞(或语用)的要求,或者倒过来说,有着不同的修辞效果;《马氏文通》讲语法也结合了修辞。

《新著国语文法》的缺点或局限,最主要的表现,就是句法分析不讲层次;这是传统语法的通病,《新著国语文法》自然也不能幸免。这种缺点,一直到20世纪80年代初批评“暂拟系统”时,才被汉语语法学界充分认识到。其次,语法分析相对显得粗疏,六大成分对于教学来说简洁明了,作为对语言事实的分析就有些不够细致了。第三是把词类与句法成分完全对应起来,依句辨品,没有看到词类问题的复杂性。第四,用句子分析的图解法分析复杂的句子,图示过于复杂,给人以眼花缭乱的感觉。

对于这些,我们实在不应苛求这部出版于86年前的著作,因为它不仅站在那个时代的高峰,不给现代汉语语法学留下了丰富的遗产,而且即便是今天我们回过头再次反思,它仍然会给我们些许启迪。从这个角度来说,《新著国语文法》也是不朽的。

[1]黎锦熙.新著国语文法(汉语语法丛书本)[M].北京:商务印书馆,1992:1.以下随文标注页码.

[2]聂志平.《马氏文通》的句法观[J].东南大学学报,2007(5):78~82、102.

[3]何容.中国文法论(汉语语法丛书本)[M].北京:商务印书馆,1985:59.

[4]龚千炎.汉语语法学说史[M].北京:语文出版社,1987:59~60.

[5]邵敬敏.汉语语法学史稿(修订本)[M].北京:商务印书馆,2006:82.

Commentary on New Chinese Grammar

NIE Zhi-ping

(College of Humanities,Zhejiang Normal University,Jinhua,Zhejiang 321004,China)

This article is from two aspects(morphology,syntax)to comment New Chinese grammar by Li Jinxi.It analyses the sentence-oriented grammatical theory,six elements,entity words seven,graphical method,morphology system,classification of word and its criterion,summing up its contribution and limitation for Chinese grammar research.In short,there are inheritances and innovations on basis of the old theories in the book.It leaves a rich heritage for Chinese grammar study.

history of Chinese grammar;Li Jinxi;grammar system;morphology;the sentence-oriented grammatical theory

H146

A

1008—7974(2011)05—0006—06

2010—12—24

聂志平(1964-),黑龙江富锦人,浙江师范大学人文学院教授,语言学科教研负责人。

章永林)