老家的那个电力排灌站

马济元

老家的那个电力排灌站

马济元

江南水乡,抬头俯首间,到处可以看见忽闪着粼粼涟漪波光的河溇浜汊。我的老家袁泾村,所处低洼又偏僻,屋后是袁泾河,西侧有杨家溇。在杨家溇流入袁泾河的河口,而今有着一条宽宽大大的堤坝,堤坝上,矗立着一座电力排灌站。这座电力排灌站,今年已经过了52岁生日了!

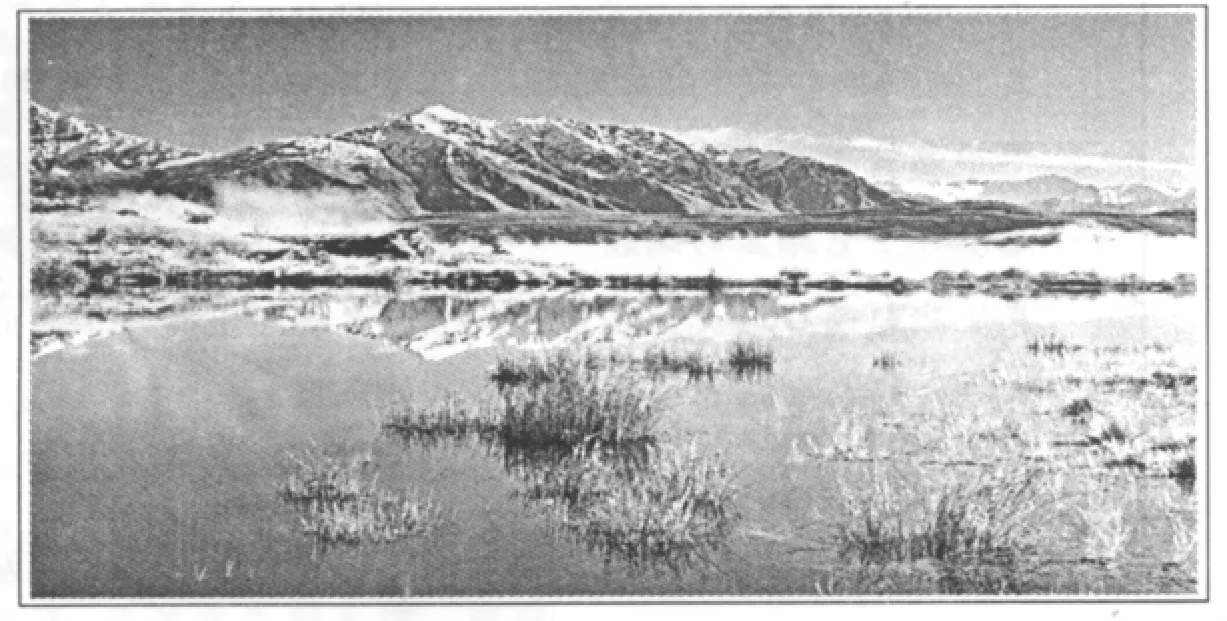

52年前,那是个“卫星”竞放,一天胜过二十年的非常时代。那个年头,水稻亩产几千斤、几万斤的高产“卫星”,挤爆了神州的高远天空。大丰收之后,是千军万马奔赴水利战场。我老家那个袁泾电力排灌站,就是在大跃进岁月里泼喇喇升起的一颗水利“卫星”。那阵子,老家村前修筑灌溉水渠的队伍绵延数里,如果你登高俯瞰,那是胜过蚂蚁搬家。但见,嘎吱嘎吱的挑土队伍漫山遍野,吭唷吭唷的夯土号子响遏行云。九霄云外的小雪花动容了,赶忙飘飘下凡,给新修的灌溉水渠披上了一袭松软洁净的银装。还有,几千年来一个劲儿潺潺流淌的杨家溇,也敞开了它黝黑的胸膛——水深数丈的河水干了。干河,为的是在河床上砌起两口硕大的抽水井,然后,在堤坝上盖起了两间放置电动机、抽水泵的红瓦砖房。砖房正对着杨家溇,那朝南的檐头上写了一行鲜亮的大红字:“袁泾电力排灌站”。

不久,袁泾电力排灌站通水了,村民们里三层外三层,把电力排灌站围了个水泄不通。乡长气喘吁吁地赶来,亲自摁下了闸刀。顿时,电动机嗡嗡嗡拽着抽水泵吧嗒吧嗒飞快地转动,抽水泵搅着水流哗哗哗哗涌出水泵口。于是,蓄水池子里水流激荡,你冲我突,奔涌回旋,然后憋足劲儿冲出闸门,泻入村前新筑的灌溉水渠。从此,人力斡水车被扔进了柴草间,老牛打转儿斡水的牛车棚变身成为了田间乘凉草亭,在各个圩塘给水稻田流动灌水的洋龙船(抽水机船),也从此泊锚岸滩休息了。

从那以后,袁泾电力排灌站成为了袁泾村老百姓的活动中心。开会、学习、联欢,集中到电力排灌站,是铁定不二的选择。晚饭后,村民们三三两两地沿着灌溉水渠的堤岸,拎上一只小板凳,络绎不绝地汇拢到电力排灌站。在排灌站明亮的屋子里,在排灌站空旷的坝堤上,村民们三个一堆,五人一簇,或搓草绳,或织草鞋,或纺纱,或做花边(刺绣一类的营生),伴着电力排灌站匀称的机声、水声,嚼山海经,扯天南海北,哼山歌小曲,不到月落金星没,是不会散场子回家的。

时光流逝,转眼间,半个世纪悄然过去,袁泾电力排灌站也同当年的建设者一样,渐渐老去。虽然,它几经医治、修整,却依然衣冠褴褛、老气横秋。我抚摸它破落得斑驳陆离的墙壁,缺胳臂少腿的透风窗户,郁郁无语。可是,值得庆幸的是,电力排灌站的心脏——电动机簇新,油光水亮。你看,电动机依然嗡嗡嗡飞转,抽水泵依然哗哗哗轰响,涌入结满青苔水池的水流,一如先前那样的汹涌澎湃。回头,望见水渠的一侧堤岸,已经拓展为宽宽的水泥公路,公路上不时有亮闪闪的小轿车嘀嘀驶过。可惜,公路下依旧是袒露的水渠,况且另一侧堤岸残缺坍塌,水渠岸滩上的野草,牵着各色各样的漂浮物,拽得渠水喘息着流不动。呀,水渠的水流不畅,淤塞日渐严重。这半百年龄的灌溉用老水渠,多么盼望尽快给它舒筋活血,为水稻的丰收继续奉献啊!

哎,袁泾电力排灌站,老了,残了,它渴望着晚年的奉献,更渴望着涅槃、新生!

吴华锋