塔里木盆地塔河特大型油气田勘探实践与认识

翟晓先

(中国石化 西北油田分公司,乌鲁木齐 830011)

1 概述

西北石油局自1978年进疆开展油气勘探工作,先后在喀什坳陷、麦盖提斜坡、巴楚隆起和沙雅隆起开展了遥感、石油物探、钻探和盆地周边地质调查工作,发现了亚松迪、巴什托、雅克拉、西达里亚等一批中、小型油气田。塔河特大型油气田的发现经历了4个阶段[1]:前期探索阶段(1978—1995年)、油气重大突破阶段(1996—1997年)、塔河油田扩大探明阶段(1998—2000年)和塔河外围扩展及立体勘探阶段(2001年至今)。其中于1996和1997年在阿克库勒凸起部署的S46,S47,S48井在奥陶系获高产油气流,揭开了塔河特大型油气田勘探开发的序幕。

塔河特大型油气田的发现,实现了我国古生代海相碳酸盐岩油气勘探真正意义上的重大突破,在勘探理论与勘探技术方面取得了对我国海相碳酸盐岩油气勘探具有重要借鉴意义的成果,奠定了海相碳酸盐岩油气勘探的理论基础[2]。同时,塔河油气田发现带来了储量和产量的快速增长,取得了良好的经济和社会效益。截至2010年底,塔河特大型油气田奥陶系含油气面积近5 500 km2,三级地质储量20.63×108t油当量,其中探明地质储量超过50%;上覆碎屑岩次生油藏探明地质储量亦超过1×108t油当量。随着塔河勘探开发工作的深入,原油产量也快速、持续增长,2010年奥陶系产油545×104t,碎屑岩产油130×104t。

2 塔河特大型油气田地质特征

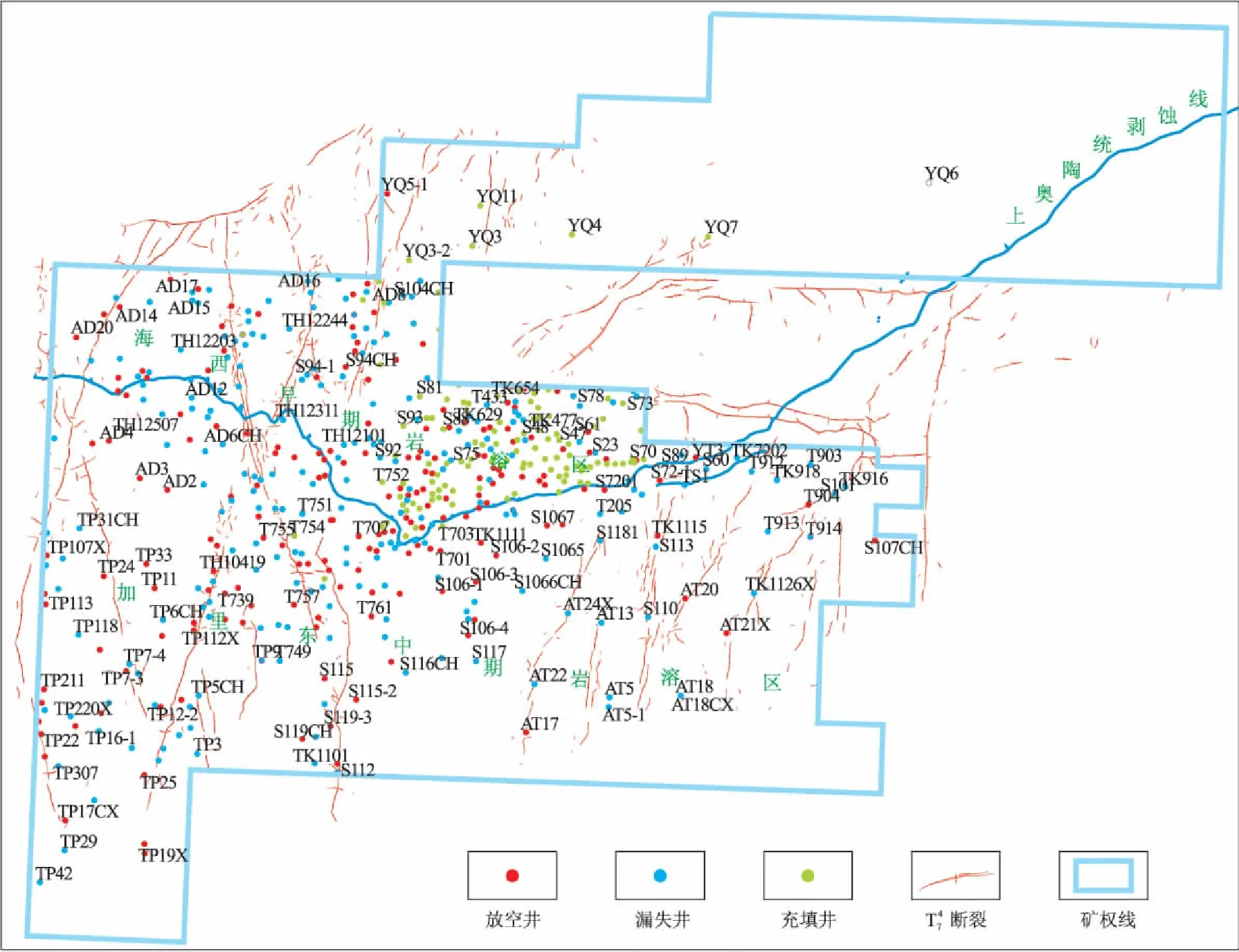

塔河特大型油气田主体位于塔里木盆地北部沙雅隆起阿克库勒凸起,是以奥陶系碳酸盐岩岩溶缝洞型油气藏为主体,其上叠加了志留系、泥盆系、石炭系、三叠系、白垩系和古近系等多层系、圈闭类型多样、成群成带分布的碎屑岩次生油气藏的复式油气田。前人将塔河油气田定义为北以轮台断裂为界,东、南、西以中奥陶统顶面6 500 m构造等深线所圈定的范围内,具有大致相似成藏特点和在现有经济技术条件下具有勘探价值的油气藏的统称[1-3]。但根据目前勘探开发进展,众多的探井、评价井和开发井已突破了6 500 m构造等深线,所以,在阿克库勒凸起中石化矿权内均是有利的勘探范围(图1)。

2.1 沉积和构造演化特征

阿克库勒凸起是在前震旦系变质岩基底上发育,以寒武系—奥陶系为主体长期发育的大型古凸起。凸起上震旦系至泥盆系为海相沉积,其中寒武系—中下奥陶统主要为碳酸盐台地沉积,上奥陶统为混积陆棚沉积,志留系为海进陆棚—滨海沉积,泥盆系则为浅海及潮坪沉积。凸起于加里东中晚期形成北东东向展布的古隆起,与哈拉哈塘凹陷尚未出现明显构造分异;艾丁地区在该时期处于构造的高部位,上奥陶统剥蚀较为严重,中下奥陶统也遭受不同程度的剥蚀,在艾丁西北部,志留系直接覆盖在中下奥陶统之上(图1)。

海西早期构造运动,阿克库勒凸起受区域性挤压抬升形成向西南倾伏的北东向展布的大型鼻凸,艾丁地区发生沉降,哈拉哈塘凹陷和阿克库勒凸起形成雏形。凸起在海西早期经历长期剧烈的风化剥蚀作用,大部分地区志留系—泥盆系、上奥陶统被完全剥蚀,中下奥陶统也受到不同程度的剥蚀,形成了大量的岩溶缝洞储集体。石炭系至二叠系为一套海陆交互相沉积,石炭系以潮坪、潮道、潟湖沉积为主;二叠系缺失上、下统,中统以火山喷发岩为主,夹粗碎屑沉积。海西晚期运动使该区再次抬升、暴露,形成阿克库勒断垒带和阿克库木断垒带,大部分地区仅保留下石炭统,缺失上石炭统及二叠系,局部地区下石炭统亦剥蚀殆尽(图1)。

阿克库勒凸起经历了多期构造运动,其中对奥陶系碳酸盐岩岩溶作用影响最大的构造运动是海西早期运动,其次是加里东中期运动;海西晚期运动对北部于奇地区奥陶系碳酸盐岩有较大的影响。

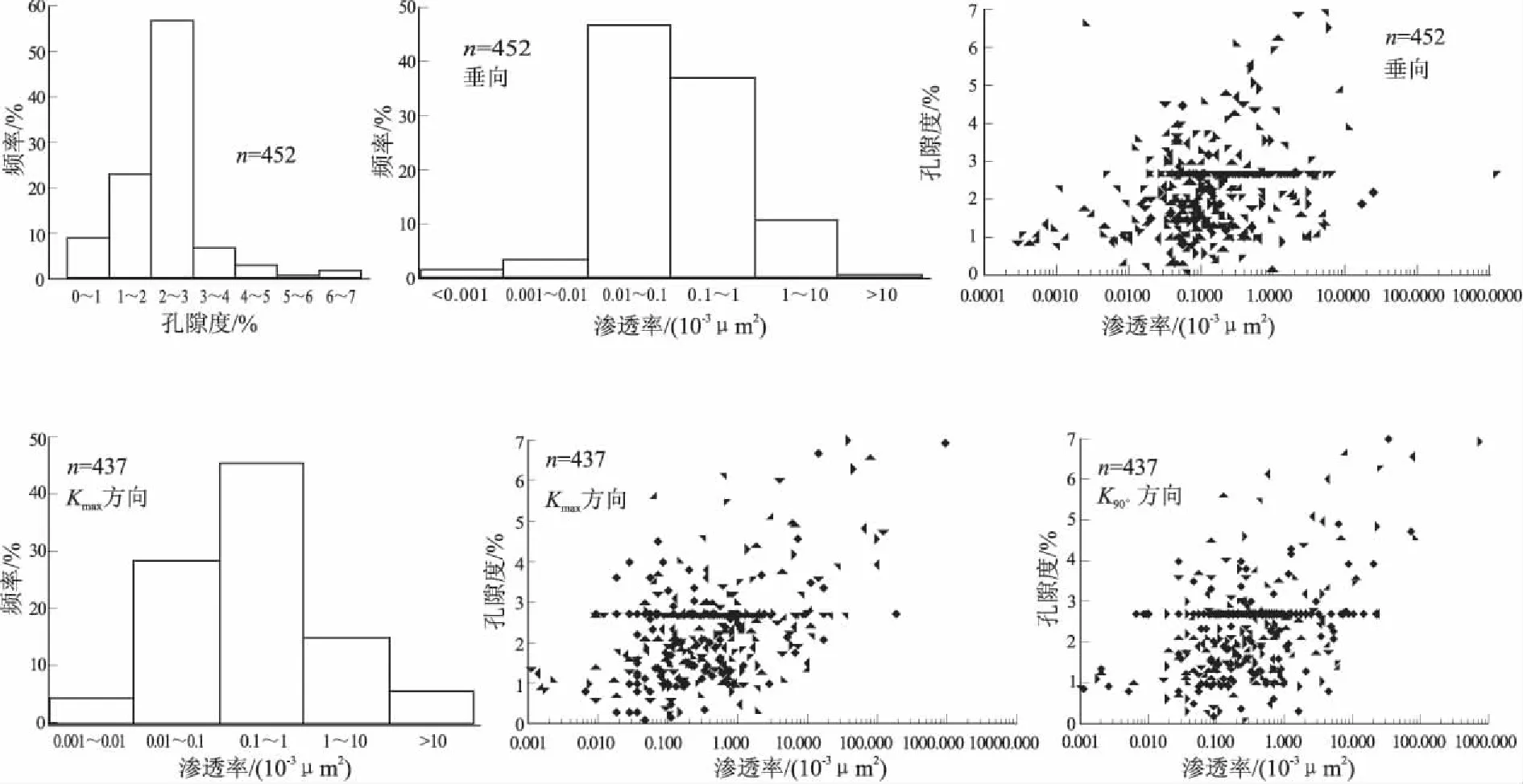

2.2 奥陶系碳酸盐岩岩溶缝洞型储层发育特征

塔河地区奥陶系碳酸盐岩基质低孔、低渗,基本不具备储集能力。根据中下奥陶统(主要为一间房组的样品)452块岩心全直径的测试结果(图2),孔隙度最小值为0.1%,最大值为7%,平均值为2.38%,主要分布于1%~3%这个区间,占总数的79.42%;垂直渗透率最小值为0.000 3×10-3μm2,最大值为1 387×10-3μm2,平均值为3.67×10-3μm2,去掉大于1 000×10-3μm2(主要受裂缝影响)的值后平均值为0.6×10-3μm2,主要分布在(0.01~1)×10-3μm2这个区间,占总数的83.4%。水平Kmax方向上(n=437)的渗透率最小值为0.001×10-3μm2,最大值为1 080.149×10-3μm2,平均值为5.701×10-3μm2,去掉大于1 000×10-3μm2的值后平均值为3.24×10-3μm2,主要分布在(0.01~1)×10-3μm2这个区间,占总数的74.37%。水平K90°方向(n=437)上的渗透率最小值为0.001×10-3μm2,最大值为821.038×10-3μm2,平均值为3.67×10-3μm2,主要分布在(0.01~1)×10-3μm2这个区间,占总数的77.57%。中下奥陶统岩心全直径分析结果表明,中下奥陶统碳酸盐岩基质的孔隙度较低,渗透率在不同方向上具有较强的非均质性,水平渗透率好于垂直渗透率。

图2 塔河地区中下奥陶统基质孔隙度、渗透率分布及孔渗关系Fig.2 Relationship between porosity and permeability of middle and lower Ordovician matrixes, Tahe region

现今塔河奥陶系碳酸盐岩有效的储集空间是多期构造作用和多期古岩溶作用形成的构造裂缝、溶蚀裂缝、大型洞穴和小型溶蚀孔洞,储渗空间几何形态多样,大小悬殊,分布不均[4-6]。依据储集空间类型及其组合方式,储集体类型可以分为三类:裂缝—溶洞型、裂缝—孔洞型和裂缝型,储集体在纵向上和横向上非均质性极强。裂缝—溶洞型和裂缝—孔洞型是最重要也是最好的储层类型,生产井产能较好,且能稳产,无水采油期较长;裂缝型储集体与前者相比,储集性能相对较差,生产井初期产能较好,但稳产时间较短。

塔河奥陶系碳酸盐岩缝洞型储集体在钻井过程中常出现放空、井漏、溢流等现象,缝洞发育井段在常规测井、成像测井上均有较好的反映,在地震剖面上缝洞体多表现为“串珠状”反射特征[7]。通过对全区奥陶系钻井放空、井漏和充填井段的识别和统计(图3),岩溶缝洞型储集体发育分布南北差异较大:①北部中下奥陶统出露区为海西早期古岩溶(于奇地区还存在海西晚期古岩溶作用)对加里东中期古岩溶产物改造区,岩溶作用强烈,岩溶缝洞发育,钻具放空、钻井液漏失现象普遍,部分洞穴被砂泥岩半充填或全充填,呈现典型的风化壳岩溶的特征;②南部上奥陶统覆盖区为加里东中期岩溶发育区,加里东中期岩溶发育三幕岩溶作用[8-10],但时间较海西早期岩溶较短,出现放空、井漏的钻井多沿断裂带分布,岩溶洞穴多数未充填,部分被巨晶方解石半充填或全充填,砂泥岩充填的洞穴相对较少。

2.3 盖层和储盖组合

塔河地区奥陶系缝洞型油气藏的盖层主要为泥岩,主要包括下三叠统柯吐尔组泥岩段、石炭系下统卡拉沙依组下部泥质岩段、巴楚组下泥岩段、上奥陶统泥灰岩及灰质泥岩。这几类盖层在阿克库勒凸起均有分布,尤其是下石炭统卡拉沙依组下部泥岩段和巴楚组的泥岩,岩性致密、单层厚度大、层位稳定,是良好的地区性盖层。

图3 塔河油气田中下奥陶统放空、井漏和充填井分布Fig.3 Distribution of depleted, leaking and filling wells in middle and lower Ordovician, Tahe oil-and-gas field

在塔河油田奥陶系的储盖组合中,下石炭统巴楚组泥岩盖层与中、下奥陶统岩溶缝洞储集体组成的储盖组合,上奥陶统灰质泥岩、泥灰岩盖层与中、下奥陶统岩溶缝洞储集体组成的储盖组合是塔河油田最重要的储盖组合。此外,中下奥陶统致密灰岩也可起到局部盖层的作用,塔河西北部分地区的中下奥陶统与志留系、泥盆系和三叠系接触,缺乏直接的泥岩盖层,但众多钻井获得工业油气流,表明致密灰岩盖层在稠油区具有封盖和保护油气藏的作用。

2.4 成藏期次

塔河奥陶系碳酸盐岩岩溶缝洞型油气藏成藏期次是研究的热点,众多学者从有机质热演化史研究、圈闭形成时间法、储层沥青法、饱和压力—露点压力法、流体包裹体测温、原油地化分析等多方面进行了综合研究[8-18]。研究成果表明奥陶系油气藏的形成始于加里东晚期,延续至喜马拉雅期,具有多期油气充注成藏、多期破坏和调整改造的特征,加里东晚期—海西早期、海西晚期、喜马拉雅晚期是3个主要成藏时期。

2.4.1 加里东晚期—海西早期油气成藏、破坏与调整

该时期与满加尔—草湖寒武系—中下奥陶统源区的第1期大规模生排烃相对应,加里东中晚期岩溶缝洞型储层作为储集空间,志留系及奥陶系的泥质层和致密灰岩提供封盖条件,其生储盖配置关系良好。艾丁—于奇西地区处于当时的构造高部位,是油气运移的指向区,成藏条件较为优越。海西早期构造运动对油气藏的破坏较为严重,成为超重质稠油油藏,艾丁地区西南部的上奥陶统覆盖区保存条件相对较好,原油密度略低。

2.4.2 海西晚期油气成藏、破坏与调整

海西晚期油气充注与满加尔—草湖寒武系—中下奥陶统源区的第2期大规模生排烃相对应,加里东中晚期岩溶缝洞型储层和海西早期岩溶缝洞型储层等作为储集空间,上覆石炭系巴楚组泥岩、卡拉沙依组下泥岩段、上奥陶统泥岩、泥灰岩和致密灰岩等提供封盖条件;而凸起翼部的前期保存条件较好的残存古油藏中流动性较好的相对轻质部分,也可向凸起高部位的圈闭中调整运聚,形成油气藏。阿克库勒凸起北东向展布的构造形态已经形成,北东向展布的凸起轴部是油气运移的指向区,凸起轴部也是缝洞型储层发育的有利部位。因此,北东向的凸起轴部是油气富集区。塔河油气田油气最为富集的4区、6区就处于北东向展布的轴部地区。

海西晚期构造运动对该期油气藏亦存在破坏作用,凸起高部位的于奇部分地区石炭—二叠系被剥蚀殆尽,中下奥陶统暴露地表而油气藏遭受严重破坏;并且,该“天窗”区作为大气淡水的补给区,可以使大气淡水向处于构造低部位的塔河油田运动,奥陶系油藏进一步遭受淋滤,形成塔河主体区的稠油油藏,盐下地区S1102和AT24X井先出稠油后出轻质油是该期破坏作用的有力证据。

2.4.3 喜马拉雅期油气成藏、调整

该时期油气充注主要发生于喜马拉雅期,由于喜马拉雅期库车强烈拗陷,阿克库勒凸起持续沉降,满加尔—草湖寒武系—中下奥陶统源区生成的凝析油和干气,持续由东往西、由南东向北西、由西南向北东进行充注运移,形成东部的凝析油气藏和南部、西南部的轻质油藏,并且对主体区的前期稠油藏等进行强烈混合改造,S70井区被改造为轻质油藏(图1)。同时,塔河油田东部地区气侵作用强烈,对早期成藏的油气藏产生排替作用,如果在上倾方向没有致密灰岩或断裂封挡,原油将向北和向上进行运移调整。致密灰岩和断裂的侧向遮挡作用,使S1102井、AT24X井井区残留了部分稠油。

多期次的油气聚集调整、不同期次的相态差异和充注范围不一、不同部位混合改造程度的差异,是导致塔河油田奥陶系油气物性及分布差异的主要因素。

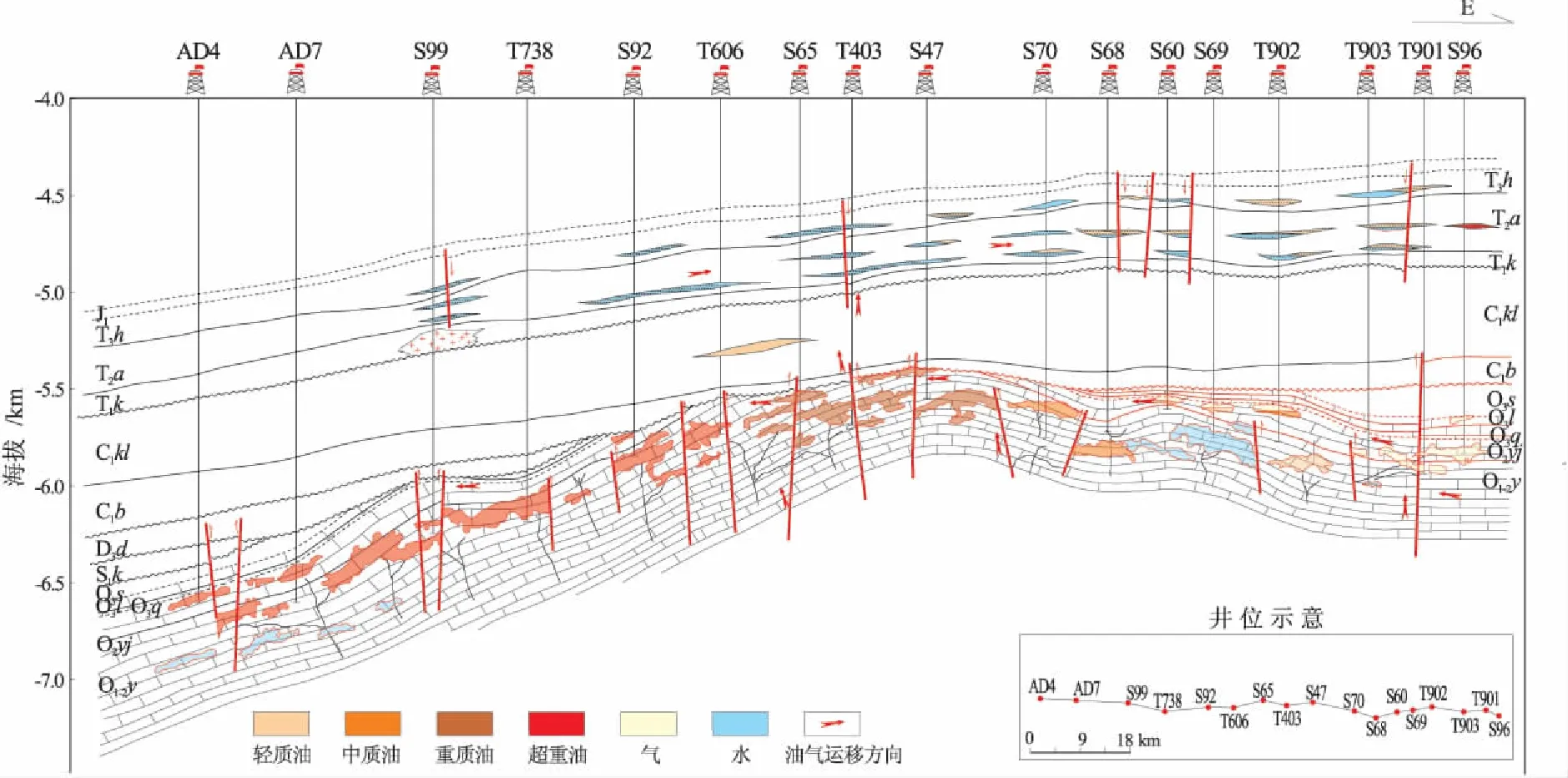

2.5 缝洞型油气藏特征

塔河油田奥陶系碳酸盐岩岩溶缝洞型油气藏是受构造—岩溶旋回作用形成的缝洞系统控制、由多个缝洞单元在空间上叠合形成的复合油气藏[3],单个缝洞型油气藏具有相对独立的油气水系统和不规则的形态,并在空间上以不同方式叠加,形成了平面上大面积叠合连片含油、不均匀富集,纵向上产层严格受储集体发育程度控制,且难以进行横向对比的特征(图4)。

1)缝洞型油气藏油气高度不受局部残丘圈闭的控制。塔河油田奥陶系残丘圈闭幅度很小,只有20~50 m左右,个别为90~100 m,但油气藏高度远大于残丘圈闭幅度,可达200~300 m。同时,含油气范围也不受局部残丘圈闭的控制。塔河油田奥陶系残丘圈闭面积很小,一般仅为几平方千米,而油气藏面积则远大于残丘圈闭面积。

2)缝洞型油气藏受缝洞型储集体发育程度的控制,储集体发育则含油或形成油气藏;储集体不发育则不含油。因此,在同一残丘圈闭上高产稳产井与干井交叉分布,高产稳产井与非稳产井同时并存。可见油气分布不受残丘构造的控制,也不受层位的控制,而与储集体的发育程度密切相关。

3)缝洞型储集体的基本单元为缝洞单元(图4),单个缝洞单元即是一个相对独立的油气藏。储集体的分布严格受到古风化壳岩溶作用和断裂的控制,平面上叠加、纵向上分层(岩溶—构造旋回控制),缝洞单元的边界主要是不具储渗能力的致密灰岩,也可以是封闭性断裂。

图4 塔河油气田东西向油藏剖面示意Fig.4 Reservoir section of EW direction in Tahe oil-and-gas field

4)缝洞型油气藏整体上不具统一的底水,构造高部位油层厚度较大,向外围地区油层厚度变薄。全油田可以分为多个油水体系,每个油水体系都有自己相对独立的油水界面,而控制油水界面深度的主要因素是岩溶纵向发育程度和断裂发育程度。

5)油藏的流体性质变化较大,由东南到西北,凝析气—轻质油—正常油—重质油依次分布,呈现东气西油、东南轻西北重的特征。在盐下地区轻质油区内可存在先出稠油、后出轻质油的现象(S1102,AT24X井),流体性质在平面上的变化与烃源岩长期生烃、多期成藏、多期改造等因素有关。

6)目的层的埋深大,普遍大于5 500 m,为超深层油气藏。工业油气流井进入中下奥陶统顶面最浅的是S73井(5 269 m),最深的是TP39井(6 982 m),埋深差异达到1 713 m。

3 塔河油气田勘探实践与认识

3.1 理论创新和勘探思路的转变

3.1.1 塔里木盆地克拉通盆地勘探思路的转变

塔里木盆地克拉通盆地勘探思路的转变带来了塔河特大型油气田的发现。阿克库勒凸起在早期勘探中[19-21],就在奥陶系见到良好的油气显示和工业油气流,但受到当时对碳酸盐岩缝洞型油气藏认识的不足和工程、工艺技术的限制,错过了发现和评价该类油气藏的时机。重要的是,“七五”以来长期认为寒武系—中下奥陶统是塔里木盆地的主力烃源岩的认识,并在随后的攻关研究和勘探实践中逐渐证实,坚定了塔里木古生代克拉通盆地具有巨大的油气潜力的信心,奥陶系碳酸盐岩是培育大型油气田的首选目标区。由此提出了“逼近主力烃源岩,以大型古隆起、古斜坡为勘探目标,靠近大型断裂、大型不整合面寻找大型原生油气藏”的勘探思路。并选择阿克库勒凸起西南部艾协克1号、2号岩溶残丘作为奥陶系碳酸盐岩大型油气田勘探的突破口,部署的S46井、S47井和S48井3口高产井的接连突破,拉开了塔河特大型奥陶系碳酸盐岩油气田勘探开发的序幕。同时也表明,理论创新形成的正确勘探思路,是实现油气重大突破的最为基本的保证。

3.1.2 明确了储集体分布的主控因素和分布规律

海西早期古岩溶缝洞型储集体分布主控因素和分布规律的明确带来了储量、产量快速增长。塔河油田发现后,加强了对油藏的研究,逐步认识到岩溶作用形成的岩溶缝洞储层是控制油气富集的主要因素,海西早期是塔河油田主体区最主要的表生岩溶时期,从构造演化、古气候、古水系、古地貌、全球海平面升降和岩溶旋回、岩溶缝洞发育特征、缝洞体发育分布主控因素和分布规律等多方面对海西早期古岩溶作用进行了综合研究;物探上对缝洞体识别评价、缝洞体地震响应特征及预测做了大量基础工作,并取得了重要进展,明确了“串珠状”反射特征是岩溶缝洞体在地震剖面上的反应。

通过多学科、多家科研院所的联合攻关,基本明确了海西早期古岩溶缝洞型储层分布的主控因素与分布规律,指出阿克库勒凸起轴部裂缝发育,是海西早期岩溶缝洞型储层发育的有利地区;同时,岩溶地貌也是控制岩溶发育的重要因素,岩溶斜坡是岩溶缝洞型储层发育的有利地区。因此,阿克库勒凸起轴部与岩溶斜坡的叠合部位是岩溶缝洞型储层发育最有利的地区。随着认识的提高,及时调整勘探部署,加大了该区的勘探部署力度,提高了勘探井的成功率,探井成功率达到75%,并带来了储量快速增长;相继探明了7区、2区、8区,基本探明塔河大油田的主体部分。

3.1.3 加里东中期古岩溶的发现

加里东中期古岩溶的发现为塔河奥陶系油气藏向南拓展提供了理论依据。随着“十五”前期勘探的外扩,在上奥陶统剥蚀线附近部署钻井中发现了加里东中期岩溶的证据。综合研究结果表明,塔河油田南部在中奥陶统一间房组与上奥陶统恰尔巴克组之间,以及上奥陶统内部(良里塔格组与桑塔木组间)存在不整合面,即加里东中期至少存在两幕岩溶作用(第一幕和第二幕)[1,22]。

加里东中期古岩溶作用的发现,为塔河油田南扩提供了科学依据,加快了向外围甩开部署的步伐。同时对加里东中期岩溶作用所形成的有利储层分布区也有了深入的认识,认为主要有两类:一是阿克库勒凸起的轴部,凸起轴部裂缝发育,因而加里东中期岩溶也较发育,所以阿克库勒凸起轴部的西南倾没端是岩溶储层发育的有利部位;二是沿加里东中期所形成的断裂有利储层的发育。在此认识基础上,加快了对该领域的勘探步伐,S96井、S106井、S112井、S117井、S1181井、TP7井等一大批井在9区、盐下地区和托甫台地区获得油气突破,发现了9区的凝析气藏和盐下、托甫台地区的轻质油藏,使塔河油气田的勘探面积向南(含南东和南西)扩大了3 700 km2,证明了上奥陶统覆盖区具有良好的勘探前景,是塔河油田增储上产的资源接替区。

3.1.4 复式油气藏理论的发展

复式油气藏理论的发展促进了碎屑岩领域的快速、高效勘探。多期构造运动、多期油气成藏是塔里木盆地的油气成藏的重要特征,后期调整、改造是形成复式油气成藏的重要条件。研究表明,塔河奥陶系上覆碎屑岩油藏均为海相次生油藏,也是增储上产的重要领域。在“十五”期间,在对复式油气藏形成机制、主控因素进行了深入攻关研究的基础上,发展了复式油气藏成藏理论体系。

1)提出了断裂—不整合面—储层组成的“网络式”输导体系,系统地阐明了复式油气藏内各种油气藏的形成条件、主控因素以及与油气来源之间的成因联系、沟通方式和控油气规律,指明了古克拉通盆地不同层位的油气通道,为油气分布规律的理论总结提供了科学依据。

2)明确指出了复式油气藏内各层位油气藏的油气性质分异特征。古克拉通盆地古隆起和斜坡是油气运移的长期指向区,多期形成的油气经复杂的输导网络运聚到各类圈闭中,经历后期改造和再成藏,形成了多旋回复式油气成藏系统。油气运移聚集过程中,由于油气差异聚集,形成复式油气藏上部层位油气性质轻、下部层位性质重的特点。

3)系统研究了复式油气藏内各层位油气藏的圈闭特征,明确指出古克拉通盆地古生界以非构造圈闭为主,中、新生界以与断裂有关的各类圈闭为主。

在复式油气藏成藏理论的指导下,提出了立体勘探、整体评价塔河油田的勘探思路。在志留系、泥盆系、白垩系、古近系、三叠系岩性圈闭等多个层系和领域获得油气突破。2005-2007年连续3年探明储量提交超过1 000×104t油当量,2005年碎屑岩原油产量较2004年增长近1倍,2006-2010年碎屑岩年产油均超过100×104t。

复式油气藏理论在塔河油气田的发展、应用,实现了新领域、新层位的重大突破,开拓了新的增储建产领域,进一步拓展了塔河油田纵、横向油气勘探空间,形成了多层系、多领域含油的立体勘探格局。

3.1.5 加里东期古构造、古油藏的理论创新

加里东期古构造、古油藏的理论创新,为艾丁—于奇西地区超重质油藏的发现提供了科学依据。艾丁—于奇西地区位于塔河油田西北部,该区探井部署始于2000年,先后部署了S81井、S85井(2000年)、S94井(2001年)、S99井(2002年)、S104井、T728井、T738井(2003年),这些井都见到了较好的油气显示,但受当时稠油开发工艺的限制[23],都未能投产。

2005-2008年对阿克库勒凸起构造演化和艾丁地区稠油油藏成藏期次、油藏特征进行了细致、深入的研究,提出了艾丁地区在加里东中晚期处于构造高部位,泥盆系东河塘组沉积前发生沉降,北东向展布的阿克库勒凸起于海西早期形成雏形,研究成果与前期认识存在较大差异。通过原油地球化学分析,结合烃源岩生烃历史、古构造演化等研究成果,认为艾丁地区奥陶系稠油油藏总体为早期(加里东晚期—海西早期)充注成藏、后期调整改造并保留下来的超重质油藏。早期成藏受加里东中期构造格局、储层发育程度和上奥陶统盖层的控制,海西期剥蚀程度控制着古油藏的分布,海西晚期及以后的调整是海西早期岩溶缝洞系统含油的重要成因。

2007年在艾丁地区部署的AD4和AD7等井相继获得高产油气流,其中AD4井在一间房组顶部直接钻遇漏失,测试最高日产原油达1 048 t,为塔河油田第一口日产超千吨的油井。同时部署的AD2,TK1022,TK1023,TK1025,S94-1等一批探井、开发井,也取得了非常好的油气成果。2008年甩开部署的AD14,AD15,AD16和于奇西地区的YQ5井均获得高产油气流,实现了艾丁地区北扩和于奇西地区奥陶系油藏的重大突破。为塔河油田持续增储上产提供了资源基础。

艾丁—于奇西地区奥陶系重大的油气突破后,塔里木油田分公司多次来到中石化西北油田分公司调研,加快了哈拉哈塘凹陷奥陶系油藏的勘探步伐,在哈6、新垦地区的奥陶系也取得了良好的油气成果。

3.2 科学的勘探决策是重大油气突破的关键

科学决策是决策者遵循科学的原则、程序,依靠科学的方法和技术所进行的决策活动。科学的油气勘探决策系统可以少走弯路,加快油气发现进程,增加经济效益。科学的勘探决策具有以下几个特点:

一是扎实的基础研究和坚持不懈的信念。由于碳酸盐岩油气藏成藏机理不同于碎屑岩油气藏,其与碎屑岩油气田的发现规律存在较大差异,碳酸盐岩大油气田的发现更需要坚定的信念和不懈的努力。塔河特大型海相碳酸盐岩缝洞型油气田的发现,正是在长期扎实的基础研究的基础上,提出了正确的勘探思路,并能够坚持不懈的探索,才带来了中国古生界海相碳酸盐岩油气勘探的新天地。普光气田的发现[24],也说明了扎实的基础研究和坚持不懈的信念在油气勘探决策中的重要性。

二是勇于实践,敢冒风险。油气勘探实践证明,油气生产实践中不断地提出的新问题促进了石油地质理论的形成与发展,进而又进一步指导了油气勘探实践。塔河特大型油气田的发现、发展也是一个实践—认识—再实践—再认识的过程。因此,在探索未知领域的风险勘探过程中,要克服在勘探实践过程中容易产生的过分自信或固步自封、过于保守的心态。油气勘探不能等到“万事俱备”才作出决策,必须勇于实践、敢于冒风险,这样才有新的发现与突破,才能推进新理论、新技术的形成。

三是实施科学的项目管理、保证勘探投入可以加快油气的发现。近年来,中国石化为了实现东部稳产和加快西部资源接替,按照效益勘探和风险勘探实施不同的项目管理,先后制定了一系列勘探管理办法和技术规定,成立了相应的组织管理机构,提高了部署的质量,同时加大了勘探投入,确保了油气发现和勘探成果的迅速扩大。西北油田分公司勘探主管部门也成立了重点勘探项目实施小组,做到重点勘探项目计划明晰、目标明确、责任到人、管理到位;实施3年多来,在巴楚、玉北、天山南和塔中地区取得了较好的油气成果,效果显著。

3.3 工程、工艺技术系列的创新和发展

配套工程、工艺技术系列的进步是油气突破、发现的桥梁,是储量、产量快速增长的不可或缺的重要支撑。塔河地区在1995年以前就已经在奥陶系碳酸盐岩发现油气,但稳不住。由于勘探技术与勘探对象不适应,未形成规模,亦未能进行全面评价。针对这一瓶颈,“八五”以来,强化了工程、工艺技术攻关,在取得重大油气突破的同时,逐步形成了一套适合于塔河油气田勘探的工程、工艺技术系列。

3.3.1 碳酸盐岩缝洞型储层预测和评价技术系列

塔河油田奥陶系碳酸盐岩储层大都位于5 500 m以下,埋藏深,裂缝、溶洞型储集空间在纵向及横向上的非均质性极强,储层预测与识别评价十分困难。通过十余年的勘探开发实践和攻关研究,初步建立并形成了一套适合塔河油气田碳酸盐岩缝洞型储层的预测评价方法技术,主要包括以三维采集技术、叠前偏移处理技术、联片处理技术、地震属性提取、振幅变化率、相干体计算、三维可视化、地震测井联合反演、波形分析、地震反射特征研究、精细相干、模型正演技术、多尺度边缘检测技术、分频处理技术、趋势面分析技术、多方法联合应用技术等。测井对碳酸盐岩缝洞型储层识别与评价十分困难,针对这一难题,研发出一套包括成像测井技术、长源距声波全波测井技术、综合裂缝概率模型技术、双侧向电阻率及差异识别裂缝、双井径与钻头直径差值识别裂缝、声波、密度测井识别裂缝、自然伽马能谱测井识别裂缝、常规测井资料综合解释识别评价缝、洞发育段的测井半定量解释技术方法系列。通过岩心—成像测井—常规测井的标定,半定量解释储层,有效地解决了碳酸盐岩缝洞型储层测井识别与评价难题,进行了广泛应用,取得良好的效果。

碳酸盐岩缝洞型储层预测和评价技术系列的形成和发展,较好地解决了塔河油田碳酸盐岩岩溶缝洞型储集体预测与识别评价难题,建立了岩溶缝洞储层的地震响应特征,提高了储层预测精度,经实钻验证储层预测的吻合率高达90%以上。

3.3.2 超深层钻井技术系列

随着塔河地区勘探进一步向外围扩展,勘探井目的层埋深已大于6 000 m,同时,还需解决过石炭系盐层钻井、复杂构造地层钻井等难题。经过十余年的实践和攻关研究,建立了一套包括穿盐钻井技术、欠平衡钻井技术、特超深井钻井技术、短半径侧钻技术等超深层钻井工艺技术系列,有效地解决并基本满足了油田增储上产的需求。

3.3.3 储层改造技术系列

针对碳酸盐岩非常规复杂储集体自然建产率低的瓶颈,通过技术攻关与实践,形成了由前期清除技术、前置酸压技术、交替注入技术、快速助排技术、高排量施工、压前压后油井管理及酸压效果评估等技术组成的一套相对适应塔河缝洞型油气藏特点的储层改造技术系列,经推广应用,极大地改善了储层的渗流能力,大幅度提高了油气产量。

3.3.4 碎屑岩隐蔽圈闭识别与评价技术系列

针对塔河地区中生界碎屑岩低幅度、岩性及复合型隐蔽圈闭落实难度大,逐渐摸索出了以地震资料精细标定解释、速度研究、地震振幅属性提取分析等技术为核心的隐蔽圈闭识别与评价技术,加大了科技攻关和综合研究力度,相继发现了一批上倾尖灭型非背斜圈闭和受岩性上倾尖灭+断裂控制的非背斜圈闭并部署钻井,相继测试获工业油流,开拓了塔河南三叠系辫状三角洲河道、河口坝油气勘探的新领域。非背斜领域的突破,发现了新的圈闭类型,开拓了新的勘探领域,进一步说明塔河油田碎屑岩勘探领域具有较好的勘探前景,同时开发了一套“以振幅找油”为核心的碎屑岩隐蔽圈闭落实与评价技术,为碎屑岩领域油气勘探奠定了坚实的物质和技术基础。

塔河特大型油气田经过了十余年的勘探开发,目前已经形成了一套成熟的碳酸盐岩缝洞型储层预测、评价的物探方法技术系列、超深井钻井技术系列、储层改造技术系列和碎屑岩隐蔽圈闭落实和评价技术,这些工程、工艺技术系列为塔河特大型油气田的快速发展提供了有力保证。

4 讨论

1)塔河特大型油气田的发现、发展与理论创新、勘探思路转变、科学决策和工程、工艺技术系列进步密切相关,理论创新、勘探思路转变是基础,科学的勘探决策是关键,工程、工艺技术系列是重要支撑,每一次重要的油气突破和储量、产量快速增长,都是这4种因素共同作用的结果。

2)塔河特大型油气田的发现、拓展和规模开发,储量和产量逐年快速、持续增长,得益于工程、工艺技术系列的创新和发展。碳酸盐岩缝洞型储层预测和评价技术系列、超深井钻井工艺技术系列、储层改造技术系列、碎屑岩隐蔽圈闭落实和评价技术系列等一整套先进工程、工艺技术系列支撑着塔河油气田的快速发展。

3)近期塔北古生界碳酸盐岩油气勘探成果表明,塔北奥陶系整体含油,虽然经历了几十年的勘探和十余年的规模开发,剩余的圈闭资源量依然巨大,仍是现实的增储上产地区。2010年麦盖提斜坡玉北地区的玉北1井在奥陶系获重大油气突破;天山南桥古地区的桥古1井在寒武系获工业油气流,这些海相油气藏的发现,进一步表明塔里木盆地古生界碳酸盐岩依然是培育大型油气田的首选领域,必须坚持这个勘探思路不动摇。

参考文献:

[1] 翟晓先,云露.塔里木盆地塔河大型油气田地质特征及勘探思路回顾[J].石油与天然气地质,2008,28(5):565-573.

[2] 翟晓先.塔河大油田新领域的勘探实践[J].石油与天然气地质,2006,27(6):751-761.

[3] 张希明,朱建国,李宗宇,等.塔河油田碳酸盐岩缝洞型油气藏的特征及缝洞单元划分[J].海相油气地质,2007,12(1):21-24.

[4] 梁积伟,李宗杰,刘昊伟,等.塔里木盆地塔河油田S108井区奥陶系一间房组裂缝性储层研究[J].石油实验地质,2010,32(5): 447-452.

[5] 周江羽,吕海涛,林忠民,等.塔河油田奥陶系岩溶作用模式及控制因素[J].石油实验地质,2009,31(6):547-550.

[6] 彭守涛,何治亮,丁勇,等.塔河油田托甫台地区奥陶系一间房组碳酸盐岩储层特征及主控因素[J].石油实验地质,2010,32(2):108-114.

[7] 韩革华,漆立新,李宗杰,等.塔河油田奥陶系碳酸盐岩缝洞型储层预测技术[J].石油与天然气地质,2006,27(6):860-878.

[8] 张达景,吕海涛,张涛,等.塔河油田加里东期岩溶储层特征及分布预测[J].沉积学报,2007,25(2):214-223.

[9] 刘存革,李国蓉,朱传玲,等.塔河油田中下奥陶统岩溶缝洞方解石碳、氧、锶同位素地球化学特征[J].地球科学——中国地质大学学报,2008,33(3):377-386.

[10] 吕海涛,张达景,杨迎春.塔河油田奥陶系油藏古岩溶表生作用期次划分[J].地质科技情报,2009,28(6):71-83.

[11] 顾忆.塔里木盆地北部塔河油田油气藏成藏机制[J].石油实验地质,2000,22(4):307-312.

[12] 王建宝,郭汝泰,肖贤明,等.塔里木盆地轮南低隆起早古生代油气藏形成的期次与时间研究[J].沉积学报,2002,20(2):320-332.

[13] 王铁冠,王春江,何发岐,等.塔河油田奥陶系油藏两期成藏原油充注比率测算方法[J].石油实验地质,2004,26(1):74-79.

[14] 赵靖舟,郭德运,阎红军,等.塔北轮南地区油气成藏年代与成藏模式[J].西安石油大学学报(自然科学版),2004,19(6):1-4.

[15] 李纯泉,陈红汉,张希明,等.塔河油田奥陶系储层流体包裹体研究[J].石油学报,2005,26(1):42-46.

[16] 云露,将华山.塔河油田成藏条件与富集规律[J].石油与天然气地质,2007,28(6):768-775.

[17] 翟晓先,顾忆,钱一雄,等.塔里木盆地塔深1井寒武系油气地球化学特征[J].石油实验地质,2007,29(4):329-333.

[18] 王杰,顾忆,饶丹,等.塔河油田奥陶系天然气地球化学特征、成因及运移充注规律研究[J].地球化学,2007,36(11):549-558.

[19] 粱狄刚.塔里木盆地轮南—塔河奥陶系油田发现史的回顾与展望[J].石油学报,2008,29(1):153-158.

[20] 张抗.塔河油田的发现及其地质意义[J].石油与天然气地质,1999,20(2):120-132.

[22] 翟晓先,刘鹏生.塔里木盆地北部复杂地质条件下寻找大油气田的方向和地区[C]//康玉柱,陆青,张文献,等.中国塔里木盆地石油地质文集.北京:地质出版社,1996:41-45.

[22] 俞仁连.塔里木盆地塔河油田加里东期古岩溶特征及其意义[J].石油实验地质,2005,27(5):468-478.

[23] 鲁新便,张宁,刘雅雯.塔河油田奥陶系稠油油藏地质特征及开发技术对策探讨[J].新疆地质,2003,21(3):329-334.

[24] 马永生,蔡勋育.四川盆地川东北区二叠系-三叠系天然气勘探成果与前景展望[J].石油与天然气地质,2006,27(6):741-750.